住宅金融公庫とその変遷

不動産の疑問

先生、「住宅金融公庫」って、今はもうないんですか?

不動産アドバイザー

良い質問だね。その通り、住宅金融公庫自体は今はもう存在しないんだ。平成19年4月1日に「独立行政法人住宅金融支援機構」に改組されたんだよ。

不動産の疑問

へえ、名前が変わったんですね。じゃあ、どんなふうに変わったんですか?

不動産アドバイザー

昔は住宅ローンを直接貸していたけど、今は民間の銀行などが住宅ローンをスムーズに貸せるようにサポートする役割が中心になっているんだ。例えば、銀行が貸した住宅ローンをまとめて証券化したり、住宅ローンに関する情報を提供したりしているんだよ。

住宅金融公庫とは。

家のお金に関する用語「住宅金融公庫」について説明します。住宅金融公庫は、人々が家を買うためのお金を貸したり、賃貸住宅を建てるためのお金を貸したり、住宅ローンに関する保険を扱ったりする特別な会社でした。昭和25年に、家を買うためのお金の貸し借りを円滑にする目的で作られました。平成15年10月以降は、一般の銀行などがお金を貸してくれるようになったので、住宅金融公庫は、銀行などが家のお金を貸すのを助ける仕事をするようになりました。そして、平成19年4月1日には「独立行政法人住宅金融支援機構」という新しい組織に変わりました。

住宅金融公庫の設立

終戦から五年、昭和二十五年、焼け野原となった都市部の復興は徐々に進みつつありましたが、人々の暮らしを支える住宅は依然として不足しており、深刻な社会問題となっていました。雨風をしのげる住まいを確保することは、人々にとって切実な願いであり、生活再建の第一歩でもありました。安心して暮らせる家を持つことは、人々の生活基盤を築き、社会の安定にも繋がる重要な要素です。しかし、戦争で疲弊した経済状況下では、多くの国民にとって住宅を建てる、あるいは購入する資金を自ら用意することは容易ではありませんでした。

そこで、国民の住宅取得を支援するために、昭和二十五年に住宅金融公庫が設立されました。住宅金融公庫は、国民に対して低利で長期の住宅ローンを提供するという画期的な役割を担っていました。

低金利であるということは、月々の返済額を抑えることができ、長期の返済期間を設定できるということは、無理のない返済計画を立てることができるということを意味します。この二つの要素は、これまで住宅の取得を諦めていた人々にも手の届く可能性を広げ、住宅不足の解消に大きく貢献しました。

住宅金融公庫の設立は、単に住宅ローンを提供するだけでなく、人々に住まいの夢と希望を与え、将来への安心感をもたらしました。人々が安心して暮らせる場所を確保することは、社会全体の活力を向上させる原動力となり、日本の復興と成長を力強く後押しすることに繋がったのです。まさに、戦後復興期における住宅金融公庫の設立は、国民生活の安定に大きく貢献したと言えるでしょう。

| 課題 | 対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 戦後復興期、住宅不足が深刻な社会問題に。住宅取得資金の調達も困難。 | 昭和25年、住宅金融公庫設立。低利で長期の住宅ローンを提供。 |

|

住宅金融公庫の役割

かつて住宅金融公庫は、国民の住まいに関する様々な課題を解決するための重要な役割を担っていました。その主な業務は、大きく分けて三つの柱から成り立っていました。一つ目は、夢のマイホーム取得を希望する人々に向けた住宅ローンの提供です。当時は、一般の金融機関から住宅ローンを借り入れることが容易ではなかった時代であり、住宅金融公庫の住宅ローンは、多くの人々にとってマイホーム取得を実現するための大きな支えとなりました。特に、長期固定金利の住宅ローンは、将来の金利変動リスクを心配することなく、安心して返済計画を立てることができるという点で、大きなメリットがありました。

二つ目は、賃貸住宅の建設を促進するための融資です。良質な賃貸住宅の不足は、住宅事情の悪化に繋がりかねません。住宅金融公庫は、民間事業者などに対し、賃貸住宅建設のための資金を融資することで、賃貸住宅の供給量を増やす役割を担っていました。これにより、より多くの人々が適切な住まいを確保できる環境が整備されました。

三つ目は、住宅融資保険の提供です。住宅ローンを借り入れる際、万が一返済ができなくなってしまった場合のリスクを軽減するために、住宅融資保険は重要な役割を果たします。住宅金融公庫が提供する住宅融資保険は、住宅ローン利用者の返済リスクを保証することで、金融機関が安心して住宅ローンを提供できる環境を整え、より多くの人が住宅ローンを利用しやすくなる効果を生み出しました。

このように、住宅金融公庫は、住宅ローン、賃貸住宅建設融資、住宅融資保険といった様々な業務を通じて、国民の住宅事情の向上、ひいては生活の質の向上に大きく貢献してきた機関と言えるでしょう。

| 業務内容 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 住宅ローンの提供 (特に長期固定金利) | 夢のマイホーム取得希望者支援 |

|

| 賃貸住宅建設のための融資 | 良質な賃貸住宅の供給促進 | 適切な住まいの確保環境整備 |

| 住宅融資保険の提供 | 住宅ローン利用者の返済リスク保証 |

|

時代の変化と住宅金融

時代は常に変化し、人々の暮らしもまた変化を続けます。それと同時に、住まいを取り巻く環境も大きく変わってきました。特に昭和から平成にかけて、住宅金融を取り扱う仕組みは大きく様変わりしました。かつて、住宅を建てる、あるいは買うとなると、多くの人にとって大きな負担となるものでした。そのため、国民の安定した住まいの確保を目的として設立された住宅金融公庫が、住宅ローンを提供する重要な役割を担っていました。

しかし時代が進むにつれて、民間金融機関も住宅ローン事業に積極的に参入するようになりました。平成15年頃には、各金融機関が様々な特徴を持つ住宅ローン商品を市場に投入し始め、競争が激化していきました。金利の引き下げや、借入期間の延長、様々なニーズに対応した多様な商品展開など、利用者にとって選択肢が増えると共に、より利用しやすい環境が整っていきました。

このような状況の変化を受けて、住宅金融公庫の役割も見直されることとなりました。これまでのように、住宅ローンを直接提供する役割だけでなく、民間金融機関による住宅金融を側面から支援する役割が重要性を増してきたのです。例えば、民間金融機関が提供する住宅ローンの保証を行うことで、より多くの人が住宅ローンを利用しやすくするといった支援策が求められるようになりました。

社会経済状況が変化する中で、組織もまた柔軟に対応していくことが、その存在意義を維持し続ける上で不可欠です。住宅金融公庫も、時代の変化に合わせてその役割を調整することで、国民の住まいに関するニーズに応え続けていくことが期待されています。安定した住まいの確保という目標は変わりませんが、その実現のための手段は時代と共に変化していくということを、住宅金融の歴史は示していると言えるでしょう。

| 時代 | 住宅金融の状況 | 住宅金融公庫の役割 |

|---|---|---|

| 昭和 | 住宅購入・建築は大きな負担 | 住宅ローンを提供 (国民の安定した住まい確保) |

| 平成初期〜中期 | 民間金融機関の住宅ローン参入、競争激化 金利低下、借入期間延長、商品多様化 |

役割の見直し始まる |

| 平成後期〜 | 利用者にとって選択肢増加、利用しやすい環境 | 民間金融機関の住宅ローン保証など側面支援 |

証券化支援業務への移行

平成十五年十月、住宅金融公庫は大きな転換期を迎え、証券化支援業務を中心とした組織へと生まれ変わりました。それまでの住宅金融公庫は、直接国民に住宅ローンを提供する役割を担っていましたが、この改革により、民間金融機関による住宅ローンの証券化を支援するという、全く新しい役割を担うことになったのです。

この改革の目的は、住宅金融市場全体の活性化にありました。市場メカニズムを活用し、より効率的な資金の流れを生み出すことで、国民にとってより利用しやすい住宅ローン環境を実現しようとしたのです。

では、証券化とは一体どのような仕組みなのでしょうか。簡単に言うと、住宅ローン債権をまとめて証券として発行し、投資家に販売する仕組みです。住宅ローンを借りた人々が毎月返済するお金は、元々は金融機関に渡りますが、証券化によって、そのお金の流れが投資家へと向かうようになります。

民間金融機関にとって、証券化は大きなメリットをもたらします。住宅ローン債権を証券化することで、新たな資金を調達することが可能になるからです。これにより、より多くの住宅ローンを提供することができ、住宅金融市場全体の拡大に繋がります。また、資金調達手段の多様化は、金融機関の経営基盤強化にも貢献します。

住宅金融公庫は、この証券化のプロセスを円滑に進めるための様々な支援業務を担うことになりました。例えば、証券化の手続きに関する相談窓口の設置や、証券化に関連する情報の提供などです。公庫の専門的な知識と経験は、民間金融機関にとって大きな力となり、証券化市場の健全な発展を支える役割を果たしました。

市場メカニズムを活用した効率的な資金循環は、住宅金融市場だけでなく、経済全体にとって大変重要な要素です。この改革により、住宅金融公庫は、市場活性化を促進する重要な役割を担う機関へと進化を遂げたと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 旧住宅金融公庫の役割 | 国民への住宅ローン直接提供 |

| 新住宅金融公庫の役割 | 民間金融機関による住宅ローン証券化支援 |

| 改革の目的 | 住宅金融市場全体の活性化 |

| 証券化の仕組み | 住宅ローン債権をまとめて証券として発行し投資家に販売 |

| 証券化のメリット(民間金融機関) | 新たな資金調達、住宅ローン提供拡大、経営基盤強化 |

| 住宅金融公庫の支援業務 | 証券化手続き相談窓口設置、情報提供 |

| 改革による住宅金融公庫の変化 | 市場活性化促進機関 |

住宅金融支援機構への改組

かつて住宅金融公庫として国民の住宅取得を支えてきた機関は、時代の流れと共にその役割をさらに広げ、進化させる必要に迫られました。住宅を取り巻く社会情勢の変化や多様化する国民のニーズに応えるため、平成19年4月1日、独立行政法人住宅金融支援機構へと改組されました。

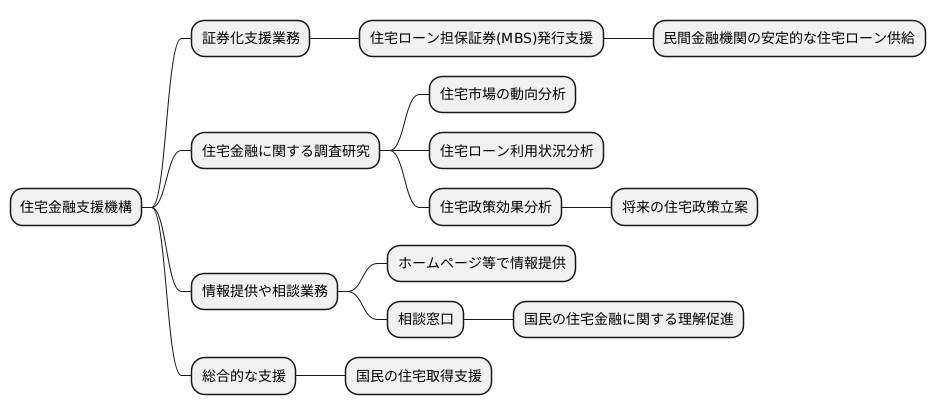

この新しく誕生した住宅金融支援機構は、従来の住宅金融公庫が行っていた証券化支援業務を引き継ぎ、住宅ローン担保証券(MBS)の発行を通じた資金調達を支援することで、民間の金融機関による安定的な住宅ローン供給を支えています。これにより、より多くの人々が安心して住宅ローンを利用できる環境が整備されています。

さらに、住宅金融支援機構は、住宅金融に関する調査研究にも力を入れています。住宅市場の動向や住宅ローンの利用状況、住宅政策の効果などを分析することで、将来の住宅政策立案に役立つ知見を生み出しています。この調査研究活動は、国民の住宅取得をよりスムーズかつ効率的にするための基盤となっています。

また、情報提供や相談業務も重要な役割です。住宅ローンに関する様々な情報をホームページや相談窓口を通じて提供することで、国民の住宅金融に関する理解を深め、適切な選択を支援しています。住宅ローンの種類や金利、返済方法など、複雑な情報を分かりやすく解説することで、利用者の不安解消に努めています。

このように住宅金融支援機構は、住宅金融に関する総合的な支援機関として、国民の住宅取得を多角的に支えています。人々が安心して暮らせる住まいを確保することは、生活の基盤を築き、地域社会の活性化、ひいては国の発展に繋がる重要な要素です。住宅金融支援機構は、その実現に向けて、これからも重要な役割を担い続けます。

公庫の役割の変遷から学ぶ

かつて住宅金融公庫と呼ばれていた機関は、今や住宅金融支援機構という名で、私たちの暮らしを支える重要な役割を担っています。この名称の変化は、単なる看板の掛け替えではなく、組織の目的や役割が時代の変化とともに柔軟に変化してきた証です。

かつての住宅金融公庫は、戦後の住宅不足という喫緊の課題に応えるために設立されました。焼け野原から立ち上がり、新しい住まいを必要とする人々にとって、公庫の存在は大きな希望の光となりました。安定した資金供給を通じて、多くの人々が夢のマイホームを手に入れることができたのです。公庫はまさに、国民の住宅事情向上に大きく貢献した立役者と言えるでしょう。

時代は流れ、高度経済成長期を経て、住宅を取り巻く環境は大きく変化しました。人々のニーズも多様化し、住宅金融に対する求め方も変化していきました。このような社会の変化に対応するため、住宅金融公庫は住宅金融支援機構へと生まれ変わり、その役割を大きく進化させました。

住宅金融支援機構は、従来の住宅ローン供給に加え、高齢者向け住宅の整備支援や災害復興支援など、より幅広い分野で活躍しています。多様化するニーズに応えるため、様々な支援策を展開し、住宅金融を通じて人々の暮らしを支え続けています。これは、社会のニーズを的確に捉え、適切な対応策を講じることで、組織が持続的に成長できることを示す好例と言えるでしょう。

住宅金融公庫の精神は、住宅金融支援機構にもしっかりと受け継がれています。これからも、国民の住生活の安定を支えるという揺るぎない使命感を持って、様々な課題に取り組んでいくことでしょう。将来の住宅事情を見据え、更なる進化を遂げることで、人々の暮らしを支える基盤として、住宅金融の重要性はますます高まっていくと考えられます。

| 機関名 | 設立目的/背景 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 住宅金融公庫(かつて) | 戦後の住宅不足への対応 | 安定した資金供給によるマイホーム取得支援 |

| 住宅金融支援機構(現在) | 高度経済成長期を経て、多様化する住宅ニーズへの対応 |

|