消滅時効:権利を守るための知識

不動産の疑問

先生、この『消滅時効』って、不動産と建築の分野ではどんな時に関係してくるんですか?よくわからないんです。

不動産アドバイザー

そうだね。例えば、建築工事で欠陥が見つかったとします。その欠陥を直してもらう権利は、時間が経つと消滅時効にかかってしまう可能性があるんだよ。

不動産の疑問

え?じゃあ、ずっと放っておいたら、たとえ欠陥があっても文句を言えなくなるんですか?

不動産アドバイザー

そうなる場合もあるね。だから、欠陥を見つけたら早めに専門家に相談して、必要な手続きをすることが大切なんだ。他にも、土地の境界線に関するトラブルや、建物の賃料の未払いなど、不動産と建築に関わる様々な場面で消滅時効は関係してくるんだよ。

消滅時効とは。

「不動産」と「建物」に関する言葉である『時効による権利の消滅』について説明します。時効による権利の消滅とは、権利を持っている人が、権利を持っている相手に対して請求など何もしないで、一定の期間が過ぎると、その権利が法律によって消えてしまう制度のことです。民法166条には、客観的に見て権利を行使できる時から10年が過ぎた場合、または、権利を行使できることを知ってから5年が過ぎた場合に権利が消滅すると書かれています。また、お金に関する権利以外の財産権(例えば、土地や建物を利用する権利や、抵当権などの権利)は、20年で消滅するとされています。

消滅時効とは

消滅時効とは、権利を持っている人が長い間その権利を使わないでおくと、権利自体がなくなってしまう制度のことです。これは、私たちの社会の秩序を守り、法的な安定を保つために重要な役割を果たしています。

もし、権利を持っている人が長い間権利を使わないでいると、時間が経つにつれて、証拠となるものがなくなったり、関係者が当時のことを忘れてしまったりする可能性があります。そうなると、後からもしも紛争が起こった時に、解決が難しくなってしまうかもしれません。また、権利関係がはっきりしない状態が長く続くと、社会全体が円滑に動かなくなる原因にもなります。

そこで、一定の期間、権利を使わなければ、その権利をなくしてしまうことで、誰がどんな権利を持っているのかをはっきりさせ、社会の安定を図っているのです。

例えば、誰かに貸したお金を長い間返してもらえなかった場合、消滅時効が成立していれば、お金を返す権利がなくなってしまいます。逆に、お金を借りた人は、時効のおかげで借金を返さなくてもよくなります。

この制度は、お金の貸し借りだけでなく、土地や建物の所有権といった不動産に関する権利など、様々な権利に適用されます。ただし、権利の種類によって、時効が成立するまでの期間は異なります。例えば、お金の貸し借りだと原則10年ですが、不動産の所有権に関するものであれば、条件によって異なるものの、長期間権利を行使していないことで所有権を失う可能性があります。このように、権利の種類によって時効の期間が異なるため、自分の権利を守るためには、それぞれの権利について、時効がいつ成立するのかをきちんと把握しておくことが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 消滅時効とは | 権利を長い間行使しないと権利が消滅する制度 |

| 目的 | 社会の秩序と法的な安定を保つため |

| 問題点(時効なし) | 証拠消失、関係者の記憶喪失、紛争解決困難、社会の円滑な運営阻害 |

| メリット(時効あり) | 権利関係の明確化、社会の安定化 |

| 例(お金の貸し借り) | 時効成立で貸したお金を請求する権利消滅、借りた人は返済義務消滅 |

| 適用範囲 | 金銭貸借、不動産所有権など様々な権利 |

| 時効期間 | 権利の種類によって異なる (例: 金銭貸借は原則10年、不動産所有権は条件により異なる) |

| 注意点 | 権利を守るためには、各権利の消滅時効期間の把握が必要 |

消滅時効の期間

権利を長年行使しないと、その権利自体が失われてしまうことがあります。これを消滅時効といいます。この時効が完成するまでの期間は、権利の種類によって定められています。

まず、金銭の貸し借りや売買の代金など、よくある債権の場合を見てみましょう。基本的には、権利を行使できるようになってから10年が経過すると時効が成立します。例えば、お金を貸した際に返済日を過ぎても相手が返済しない場合、返済日を過ぎた時点から10年間、請求しないままでいると、お金を返すよう請求する権利が消滅する可能性があります。

しかし、権利を行使できることを知った時から5年で時効が成立する場合もあります。これは、例えば、相手が返済を故意に逃れていて、貸した人がその事実を長い間知らなかった場合などを想定したものです。自分がお金を貸したことを忘れていた場合などはこれに該当しませんので注意が必要です。あくまで、権利の存在を知りながら行使できなかった場合に適用されるものです。

次に、土地や建物の所有権といった不動産に関する権利など、お金以外の財産権を見てみましょう。こちらは原則として20年で時効が成立します。例えば、自分の土地だと主張できるにも関わらず、20年間その土地に関わる行為を一切行わないと、所有権が消滅する可能性があります。

これらの時効期間は法律で定められており、個別の事情で変更することはできません。権利を行使できる状況にあるにも関わらず長期間放置すると、権利を失う可能性があることをしっかりと認識しておく必要があります。

| 権利の種類 | 時効期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 金銭の貸し借り、売買代金など(債権) | 原則10年 | 権利を行使できるようになってから10年。 ただし、権利を行使できることを知った時から5年の場合もあり。 |

| 土地や建物の所有権など(不動産に関する権利/財産権) | 原則20年 | 権利を行使できるようになってから20年。 |

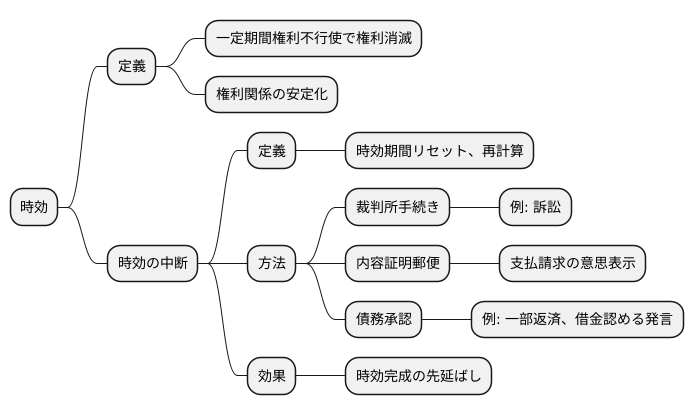

消滅時効の中断

時効とは、一定の期間が経過すると権利を行使できなくなる制度です。これは、権利関係を安定させるために設けられています。例えば、貸したお金を長期間にわたって返してもらえない場合、いつまでも返済を請求できる状態にしておくのは社会生活上好ましくありません。そこで、一定の期間が過ぎると、たとえお金を借りた人が返済していなくても、もう請求できなくする、というのが時効の考え方です。

しかし、時効が完成間近になっても、権利者が権利を主張する意思を持っている場合、時効の完成を待つことなく、時効を中断させることができます。時効の中断とは、それまで進行していた時効期間をリセットし、最初から計算し直すことを意味します。中断には、いくつかの方法があります。

代表的な方法は裁判所の手続きです。例えば、お金を貸した人が借りた人を相手に裁判を起こした場合、それによって時効は中断されます。また、支払いを求める旨の内容証明郵便を相手に送ることでも時効を中断させることができます。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を相手に送ったかを郵便局が証明してくれる制度で、時効の中断だけでなく、後々の証拠としても役立ちます。

さらに、借りた人が債務(借金)の存在を認めた場合も、時効は中断されます。例えば、一部でも返済したり、「お金を借りていることは認めます」と伝えたりした場合がこれにあたります。

このように、時効は中断されることがあります。時効が中断されると、それまでの期間は無かったこととなり、中断の原因がなくなったときから、再び時効期間がカウントし始めます。つまり、中断によって時効の完成が先延ばしになるのです。権利を確実に守るためには、時効期間を常に意識し、時効が完成する前に適切な行動をとる必要があります。

消滅時効の完成

お金を貸したり、借りたりした場合、一定期間が過ぎると、たとえ返してもらっていなくても、法律上、請求できなくなることがあります。これを消滅時効の完成と言います。

消滅時効が完成すると、貸した側(債権者)は、借りた側(債務者)に対して、お金を返すように請求することができなくなります。これは、長期間にわたって権利を行使しない状態が続くと、権利関係が不明確になり、紛争が生じる可能性が高まるためです。そこで、一定期間を過ぎたら権利行使をできなくすることで、社会秩序を維持しようという考え方が消滅時効制度の根底にあります。

例えば、誰かに物を貸して、十年間、返済の請求をしなかったとします。十年という期間が経過すると、消滅時効が完成し、法律上は、もうお金を返してもらう権利はなくなります。たとえ、借りた側が「お金は借りていません」と嘘をついたとしても、裁判で返済を強制することはできません。

時効が完成したからといって、道義的な責任まで消滅するわけではありません。社会常識から考えて、返すのが当然という状況もあります。例えば、親しい友人から借りたお金を返さずに時効を主張することは、人間関係に大きなひびを入れる可能性があります。

また、時効が完成した後でも、借りた側が自発的に「返します」と約束した場合、再び返済の義務が生じます。これを時効の利益の放棄と言います。一度放棄した時効の利益は、再び主張することはできません。

消滅時効は、権利を守る上で非常に重要な制度です。権利を持っている人は、時効期間をしっかりと把握し、時効が完成する前に適切な手続きを行い、権利を失わないように注意する必要があります。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 消滅時効の完成 | 一定期間が過ぎると、たとえ返してもらっていなくても、法律上、請求できなくなること。 |

| 消滅時効制度の根拠 | 長期間にわたって権利を行使しない状態が続くと、権利関係が不明確になり、紛争が生じる可能性が高まるため。社会秩序を維持するため。 |

| 消滅時効の例 | 誰かに物を貸して、十年間、返済の請求をしなかった場合、十年が経過すると消滅時効が完成し、お金を返してもらう権利はなくなる。 |

| 道義的責任 | 時効が完成しても、道義的な責任は消滅しない。 |

| 時効の利益の放棄 | 時効が完成した後でも、借りた側が自発的に「返します」と約束した場合、再び返済の義務が生じる。 |

| 消滅時効の重要性 | 権利を守る上で非常に重要な制度。権利を持っている人は、時効期間をしっかりと把握し、時効が完成する前に適切な手続きを行い、権利を失わないように注意する必要がある。 |

不動産と消滅時効

土地や建物をはじめとする不動産に関する権利も、時効によって消滅してしまうことがあります。これは、権利を持っている人がその権利を一定の期間行使しないと、権利を失ってしまうというものです。例えば、更地の所有権や、土地を借りる権利なども、この消滅時効の対象となります。

特に、土地の境界線を巡る争いでは、この消滅時効が大きな意味を持ちます。たとえば、長い間、ある境界線を基に土地を使ってきたとしましょう。たとえそれが実際の境界線と違っていたとしても、時効取得という制度によって、その土地の所有権を得られる可能性があります。これは、長年続いてきた慣習を大切にし、争いを防ぐための仕組みです。

しかし、時効取得のためには、いくつかの条件があります。まず、その土地を自分のものだと考えて、継続して平穏に利用している必要があります。所有者から許可を得て使っている場合は、時効取得は認められません。また、固定資産税を誰が支払っているかなども判断材料となります。

不動産は高額な財産であることが多く、時効によって失う影響も大きくなります。そのため、不動産に関する権利関係には、慎重な対応が必要です。境界線をはっきりさせておくことや、定期的に権利を行使することなど、時効が完成しないための対策をしておくことが大切です。また、隣接する土地の所有者と良好な関係を築き、境界について定期的に話し合うことも有効な手段です。専門家である司法書士や弁護士などに相談することも、トラブルを避ける上で重要です。万が一、境界線に関する争いが生じた場合は、速やかに専門家に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 不動産の時効 | 土地や建物に関する権利も、時効によって消滅する。一定期間権利を行使しないと権利を失う。更地の所有権や借地権なども対象。 |

| 時効取得 | 実際の境界線と異なっていても、長期間にわたり土地を利用してきた場合、時効取得によって所有権を得られる可能性がある。 |

| 時効取得の条件 | 土地を自分のものだと考えて、継続して平穏に利用していること。所有者の許可を得て使用している場合は認められない。固定資産税の支払い状況も判断材料となる。 |

| 不動産と時効の重要性 | 不動産は高額な財産であるため、時効による影響も大きい。境界線を明確にする、権利を定期的に行使する、隣接地の所有者と良好な関係を築くなど、時効完成を防ぐ対策が必要。 |

| 専門家への相談 | 時効に関するトラブルを避けるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要。境界線に関する争いが生じた場合は、速やかに専門家に相談し適切な対応をとる。 |