安心して暮らせる住まい探し:住宅セーフティネット法

不動産の疑問

先生、「住宅セーフティネット法」ってよく聞くんですけど、どんな法律か簡単に教えてもらえますか?

不動産アドバイザー

簡単に言うと、住む家に困っている人たちのために、空き家や空き部屋を借りやすくするための法律だよ。例えば、お年寄りや障害のある方、子供を育てている世帯、収入が少ない方、災害にあった方などが対象になるんだ。

不動産の疑問

なるほど。空き家とかを借りやすくするんですね。具体的にはどんなことをするんですか?

不動産アドバイザー

困っている人が住みやすいように、空き家を直したり、家賃の補助をしたり、家を探すお手伝いをしたりするんだよ。そして、そういう取り組みをしている賃貸住宅を「セーフティネット住宅」として登録する制度もあるんだ。

住宅セーフティネット法とは。

『住まいの安心確保の法律』について説明します。この法律は、空いている家や部屋を活用して、住まいを確保するのが難しい人たちが住みやすい賃貸住宅を増やすことを目指しています。住まいを確保するのが難しい人とは、例えば、お年寄りや体の不自由な方、子育てをしている世帯、収入の少ない方、災害で家を失った方などです。この法律は、大きく分けて三つのしくみがあります。一つ目は、住まいを確保するのが難しい人を拒まない賃貸住宅を登録する制度です。二つ目は、登録された住宅の改修費用や、入居者に対する金銭的なサポートです。三つ目は、住まいを確保するのが難しい人への居住支援です。

誰もが安心して住まえる社会を目指して

近年、社会の高齢化が急速に進んでおり、一人暮らしの高齢者や、子どもを持たない夫婦世帯の増加といった家族形態の変化も目立ってきています。さらに、経済的な困難を抱える人々も増え、これらの社会問題はますます深刻さを増しています。こうした様々な社会問題の中で、安全で快適な住まいを確保することが難しくなっている人々が増えていることは、社会全体にとって大きな課題と言えるでしょう。

誰もが安心して日々の暮らしを送れる社会を築くためには、まず何よりも住まいの確保が欠かせません。住まいは、人々が安心して休息を取り、明日への活力を養うための場所であり、生活の基盤となるものです。この大切な住まいを確保することができない人々を支援するために、国は『住宅セーフティネット法』という法律を制定しました。この法律は、住まいに困っている人々を様々な方法で支援するためのしくみを提供しています。例えば、収入が少なく、民間賃貸住宅を借りることが難しい人に対しては、公営住宅の提供や家賃の補助といった支援が行われています。また、住まいを失ってしまった人に対しては、一時的な宿泊場所の提供や、新たな住まい探しへの支援など、様々な取り組みが実施されています。

この『住宅セーフティネット法』は、社会全体の安全を守る網のような役割を果たし、人々の住まいの安定を確保することで、生活の基盤を守っているのです。この法律は、私たちが安心して暮らせる社会を実現するために、非常に重要な役割を担っています。ですから、より多くの人々がこの法律の内容を正しく理解し、積極的に活用していくことが大切です。今後、ますます複雑化する社会問題に対処し、誰もが安心して暮らせる社会を築き上げていくためには、この法律の重要性を改めて認識し、社会全体で住まいの問題に取り組んでいく必要があるでしょう。

| 社会問題 | 住宅セーフティネット法の役割 | 今後の課題 |

|---|---|---|

| 高齢化、家族形態の変化、経済的困難により、安全で快適な住まいを確保することが難しくなっている人が増加 | 住まいに困っている人を様々な方法で支援(例: 公営住宅の提供、家賃補助、一時的な宿泊場所の提供、新たな住まい探し支援など) 社会全体の安全を守る網のような役割を果たし、人々の住まいの安定を確保することで、生活の基盤を守っている |

より多くの人々がこの法律の内容を正しく理解し、積極的に活用していくこと 社会全体で住まいの問題に取り組んでいくこと |

住宅確保要配慮者とは

住まいの確保に困っている方々を支援するために作られた法律、「住宅セーフティネット法」。この法律で特に守られるべき存在として挙げられているのが、「住宅確保要配慮者」です。様々な事情で住まい探しに苦労している方々を指し、早急な支援が必要とされています。

具体的には、どのような人が該当するのでしょうか。まず挙げられるのが高齢者です。年金収入だけで生活している場合、収入が限られるため、家賃の支払いが難しくなることがあります。また、持ち家であっても、老朽化した家の修繕費用を捻出できないケースも少なくありません。次に、障害のある方も該当します。身体的な制限によって住まいの選択肢が狭まるだけでなく、バリアフリー対応の住宅が必要となるなど、特別な配慮が必要です。

子育て世帯も住宅確保要配慮者に含まれます。子供が増えると、より広い住まいが必要になります。しかし、教育費などの負担も同時に増えるため、広い住まいと家計の両立が難しく、住宅の確保に苦労するケースが見られます。収入が不安定な低所得者も同様です。仕事が安定しない、収入が少ないなどの理由から家賃の支払いが滞り、住まいを失うリスクを抱えています。継続的な支援が必要と言えるでしょう。

最後に、災害によって住まいを失った被災者も住宅確保要配慮者です。地震や水害などで突然住まいを失った場合、すぐに新たな住まいを見つけることは容易ではありません。一時的な住まいの提供だけでなく、恒久的な住まいの確保に向けた支援が重要になります。このように、住宅確保要配慮者には様々な事情を抱えた人々が含まれており、それぞれの状況に合わせたきめ細やかな支援が求められています。

| 住宅確保要配慮者 | 状況 | 支援の必要性 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 年金収入の限界、老朽化した家の修繕費用負担 | 早急な支援 |

| 障害のある方 | 身体的制限、バリアフリー対応住宅の必要性 | 特別な配慮 |

| 子育て世帯 | 広い住居の必要性と家計負担の増加 | 早急な支援 |

| 低所得者 | 収入の不安定さ、家賃滞納のリスク | 継続的な支援 |

| 被災者 | 災害による住居喪失、新たな住居確保の困難さ | 恒久的な住まいの確保に向けた支援 |

空き家・空き部屋の活用

近年、少子高齢化や人口の減少に伴い、全国各地で空き家や空き部屋が増加しています。これらの活用されていない住まいは、景観を損なうだけでなく、防犯上の懸念も生じさせ、地域社会に様々な問題を引き起こしています。しかし、見方を変えれば、これらの空き家や空き部屋は貴重な資源とも言えます。適切な活用方法を見出すことで、住宅を必要とする人々の住まいの確保を促進し、ひいては地域社会全体の活性化に繋げることが可能になります。

そこで重要な役割を担うのが「住宅セーフティネット法」です。この法律は、既存の住宅を有効に活用することで、住まいを確保することが難しい人々の入居を支援することを目的としています。具体的には、家主が空き家や空き部屋を賃貸住宅として提供することを促進し、住宅の供給量を増やすことで、住まい探しに苦労する人々が安心して暮らせる環境を整備しようとしています。

住宅セーフティネット法に基づく支援制度を利用することで、家主は様々なメリットを得られます。例えば、改修費用の一部補助を受けられたり、家賃滞納に対する保証制度を利用できたりすることで、安心して賃貸経営を行うことができます。また、入居者にとっても、低廉な家賃で住まいを確保できるだけでなく、地域社会との繋がりを築き、安心して生活できるという利点があります。

空き家や空き部屋の活用は、単に住居を提供するだけでなく、地域社会全体の活性化にも繋がります。例えば、空き店舗を改装して地域住民の交流スペースとして活用したり、空き家を多世代交流の場として活用したりすることで、地域コミュニティの再生を促すことができます。また、若い世代の移住を促進する効果も期待でき、地域経済の活性化にも貢献します。

このように、空き家や空き部屋の活用は、住宅問題の解決だけでなく、地域社会全体の活性化に大きな可能性を秘めています。住宅セーフティネット法を活用し、行政、家主、地域住民が連携して取り組むことで、より良い地域社会を築き上げていくことが期待されます。

| 問題 | 解決策 | 関係者 | メリット |

|---|---|---|---|

| 少子高齢化・人口減少による空き家増加、景観悪化、防犯上の懸念 | 空き家・空き部屋の有効活用(住宅セーフティネット法)による住宅供給量の増加 | 家主、入居者、行政、地域住民 |

|

登録制度と支援策

住まいの確保に配慮が必要な方々を対象とした、安心して暮らせる住まいづくりに向けた支援策は、主に三つの柱で成り立っています。一つ目は、入居を拒まない賃貸住宅の登録制度です。これは、家主が自らの所有物件を「登録住宅」として登録する制度で、住宅確保要配慮者を受け入れる意思を示すものです。登録した家主には、地方公共団体から改修費用や家賃収入の一部に対する補助金が交付される場合があります。また、固定資産税や都市計画税の軽減措置といった税制面での優遇措置も設けられています。これらの優遇措置は、家主の負担を軽減し、より多くの家主が登録住宅制度に参加することを促す効果が期待されます。

二つ目は、登録住宅の質の向上と入居者への経済的な支援です。具体的には、高齢者や障害のある方が暮らしやすいようにバリアフリー化などの改修を行う際の費用補助があります。また、住宅確保要配慮者が登録住宅に入居する際に必要となる敷金や礼金などの初期費用の支援や、毎月発生する家賃の一部を補助する制度もあります。これらの経済的な支援は、住宅確保要配慮者の経済的な負担を軽減し、安定した住まいを確保することに繋がります。

三つ目は、住宅確保要配慮者一人ひとりに寄り添った居住支援です。それぞれの事情に合わせた適切な住宅情報の提供や、入居に関する相談窓口の設置、入居後の生活に関する相談支援など、きめ細やかな支援体制が整備されています。例えば、就労支援や子育て支援、福祉サービスの情報提供など、住宅確保要配慮者が地域で安心して暮らせるよう、様々な側面からのサポートが行われています。これらの支援策は、単に住まいを提供するだけでなく、地域社会への統合を支援し、自立した生活を送れるようにすることを目指しています。

| 支援策の柱 | 内容 | 対象 | 支援内容 |

|---|---|---|---|

| 1. 入居を拒まない賃貸住宅の登録制度 | 登録住宅制度 | 家主 |

|

| ※家主の負担軽減 → 登録住宅制度への参加促進 | |||

| 2. 登録住宅の質の向上と入居者への経済的な支援 | 住宅改修 | 高齢者、障害のある方 | バリアフリー化などの改修費用補助 |

| 初期費用支援 | 住宅確保要配慮者 | 敷金・礼金等の支援 | |

| 家賃補助 | 住宅確保要配慮者 | 家賃の一部補助 | |

| ※住宅確保要配慮者の経済的負担軽減 → 安定した住まい確保 | |||

| 3. 住宅確保要配慮者一人ひとりに寄り添った居住支援 | 住宅情報提供 | 住宅確保要配慮者 | 適切な住宅情報の提供 |

| 相談支援 | 住宅確保要配慮者 | 入居相談、生活相談 | |

| その他支援 | 住宅確保要配慮者 | 就労支援、子育て支援、福祉サービスの情報提供等 | |

| ※地域社会への統合支援 → 自立した生活 | |||

多様な主体による連携の重要性

住まいを確保することが難しい方々を支えるための住宅セーフティネット法を、より効果的に運用していくためには、行政機関だけでなく、家主、住宅関連の事業者、そして支援団体など、様々な立場の人々が協力し合うことが欠かせません。それぞれの役割を理解し、連携することで、初めてこの法律の目指す効果を十分に発揮し、誰もが安心して住まいを確保できる社会を実現できるのです。

まず、行政機関の役割は、この制度の内容を広く知ってもらうための広報活動や、登録されている住宅を増やす取り組み、そして支援策を充実させることです。制度が広く知られていなければ、困っている方々に届きませんし、登録住宅が少なければ、入居の選択肢も限られてしまいます。また、金銭的な支援や生活のサポートなど、必要な支援策が充実していなければ、安心して暮らすことは難しいでしょう。

次に、家主は、住まいを確保することが難しい方々を受け入れることで、社会貢献を果たすことができます。さらに、家賃滞納のリスク軽減策なども活用することで、安定した賃貸経営にも繋がる可能性があります。空室対策としても有効な手段となり得るでしょう。

住宅関連事業者は、住宅の改修や管理、入居者へのサポートといった専門的な立場から、住まいに関する様々な支援を提供します。例えば、バリアフリー化などの改修工事や、日々の生活における相談支援などを通して、入居者の方々が安心して暮らせるよう支えます。

支援団体は、住まいを確保することが難しい方々の状況や困りごとを丁寧に把握し、それぞれの状況に合わせた適切な支援を行います。例えば、住まいの探し方や行政の手続きのサポート、生活に必要な情報の提供などを通して、自立した生活を送れるよう寄り添います。

このように、それぞれの立場の人々がそれぞれの役割を果たし、互いに協力し合うことで、住まいの確保に悩む方々を支えることができます。行政機関は制度の枠組みを作り、家主は住宅を提供し、住宅関連事業者は専門的なサービスを提供し、支援団体はきめ細やかな支援を行う。それぞれの役割が繋がり、大きな力となって、誰もが安心して暮らせる社会の実現に近づくのです。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 行政機関 | 広報活動、住宅登録数の増加、支援策の充実 |

| 家主 | 住宅の提供による社会貢献、安定した賃貸経営(滞納リスク軽減策の活用、空室対策) |

| 住宅関連事業者 | 住宅改修、管理、入居者サポート(バリアフリー化、生活相談支援など) |

| 支援団体 | 状況把握、個別支援(住宅探し、行政手続き、生活情報提供など) |

地域社会の活性化

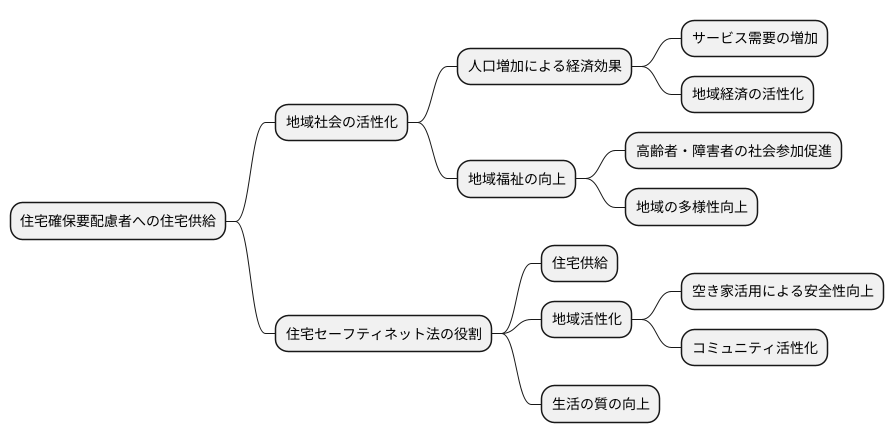

「住宅確保要配慮者への住宅供給」は、地域社会全体の活性化に大きな影響を与えます。これは、単に人が住む場所を提供する以上の効果をもたらします。例えば、使われていない家や部屋を活用することで、地域の人口が増え、活気が生まれます。人が増えれば、買い物をする場所や食事をする場所など、様々なサービスへの需要が高まり、地域の経済活動を活発にする力となります。

さらに、住宅確保要配慮者の中には、高齢の方や体の不自由な方など、地域社会とのつながりが希薄になりやすい方が多くいらっしゃいます。こうした方々が地域に溶け込み、安心して暮らせるようにすることは、地域全体の福祉の向上に欠かせません。例えば、高齢の方々が安心して暮らせるバリアフリーの住宅が増えれば、外出の機会も増え、地域の人々との交流も活発になるでしょう。また、体の不自由な方々が地域活動に参加しやすい環境が整えば、地域社会全体の多様性も豊かになり、新たな活力が生まれる可能性があります。

「住宅セーフティネット法」は、こうした好循環を生み出すための重要な役割を担っています。この法律は、住宅を必要とする人に住まいを提供するだけでなく、地域社会全体の活性化、ひいては地域住民の生活の質の向上にも貢献します。例えば、空き家を活用して住宅確保要配慮者へ住宅を供給することで、犯罪の発生率を減らし、地域の安全性を高める効果も期待できます。また、地域に新しい住民が増えることで、地域の行事や活動への参加者が増え、地域コミュニティの活性化にもつながるでしょう。

このように、住宅セーフティネット法は、単に住まいの問題を解決するだけでなく、地域社会全体を元気にするための重要な役割を担っていると言えるでしょう。これは、まさに「住まいは人々の暮らしの基盤」であることを示しています。