賃貸住宅の原状回復をめぐる基礎知識

不動産の疑問

先生、「原状回復」ってよく聞くんですけど、どんな意味ですか?

不動産アドバイザー

簡単に言うと、借りていた部屋を借りる前の状態に戻すことだよ。たとえば、壁に画鋲の穴を開けたなら、それを埋めて元通りにすることだね。

不動産の疑問

じゃあ、もし入居時から壊れていたエアコンが壊れたままだったら、それも直さないといけないんですか?

不動産アドバイザー

いや、それは違うよ。入居時からあった傷や故障は、借りた人の責任じゃないから、直す必要はないんだ。自分が住んでいる間につけた傷や壊したものを直すのが原状回復だよ。

原状回復とは。

「土地や建物」と「家やビルを建てること」に関する言葉である『元の状態に戻すこと』について説明します。元の状態に戻すこととは、もともとあった状態に戻すことを意味します。アパートやマンションといった賃貸住宅を借りる契約では、出ていくときに、借りていた部屋を入居したときと同じ状態にして、家主に戻す義務のことを指します。しかし、借りている人の責任ではない傷や、古くなったことによる傷、災害による傷については、元の状態に戻す義務はありません。

原状回復義務とは

賃貸住宅を退去する際、借りた部屋を入居した時の状態に戻す義務、すなわち原状回復義務が生じます。これは、次の借り手が快適に暮らせるようにするための大切な決まりです。しかし、この原状回復義務について、誤解されていることがよくあります。すべての傷を借り手が負担する必要があるわけではありません。

原状回復義務とは、借り手が故意、または不注意によって部屋を傷つけた場合に、その部分を修理する義務を指します。例えば、壁に穴を開けてしまった、床に飲み物をこぼしてシミを作ってしまった、といったケースが該当します。これらの場合は、借り手が修理費用を負担しなければなりません。

一方で、通常の生活を送る中で生じる、自然な消耗や劣化は原状回復義務の対象外です。例えば、家具の設置による床のわずかなへこみや、日焼けによる壁紙の変色、畳の自然な摩耗などは、借り手が負担する必要はありません。これは、経年劣化と呼ばれるもので、時間の経過とともに自然に起こる変化であるためです。建物の所有者、つまり貸し主が負担すべきものと考えられています。

原状回復義務の範囲は、国土交通省が作成したガイドラインに詳しく記載されています。このガイドラインには、具体的な事例を用いて、何が借り手の負担で、何が貸し主の負担なのかが分かりやすく説明されています。退去時のトラブルを避けるためにも、入居前にこのガイドラインの内容を確認しておくことをお勧めします。また、賃貸借契約を結ぶ際にも、原状回復に関する条項をよく読んで、不明な点があれば貸し主に確認するようにしましょう。

原状回復義務の範囲を正しく理解することは、退去時の負担を明確にし、不要なトラブルを避けるために不可欠です。入居前にしっかりと確認しておきましょう。

| 項目 | 説明 | 負担者 |

|---|---|---|

| 故意・過失による損傷 | 壁に穴を開ける、飲み物をこぼして床にシミを作る | 借主 |

| 通常の生活による消耗・劣化 | 家具による床のへこみ、日焼けによる壁紙の変色、畳の摩耗 | 貸主 |

借主の責任範囲

住まいを借りる際、原状回復義務について正しく理解することはとても大切です。原状回復義務とは、借りていた部屋を退去する際に、元の状態に戻す義務のことですが、その責任範囲はどこまでなのか、具体的に見ていきましょう。原状回復義務の範囲は、借主の故意、過失、不注意によって生じた損傷の修復に限られます。つまり、自分の責任で部屋を傷つけてしまった場合に、その修復費用を負担する必要があるということです。

例えば、壁に画鋲やネジの穴を開けてしまった、重い家具をぶつけて床に傷をつけてしまった、うっかり物を落として窓ガラスを割ってしまった、といったケースが該当します。また、水漏れに気づいていたにも関わらず放置してしまい、結果としてカビを発生させてしまった場合なども、借主の責任となります。これらの損傷は、借主が費用を負担して修復しなければなりません。一方で、普通に生活している中で自然に発生する程度の汚れや傷は、借主の責任範囲外です。これは経年劣化や通常使用による損耗と考えられ、貸主が負担すべきものとなります。

具体的には、畳の日焼けや家具の設置による床のへこみ、壁のクロスや画鋲の穴程度の小さな傷などが挙げられます。時間の経過とともに自然に劣化していくものや、普通に生活する上で避けられない程度の傷は、貸主の責任で修繕されます。ただし、どこまでが通常使用の範囲内なのか、判断が難しい場合もあります。入居時に部屋の状態を写真や動画で記録しておくこと、契約内容をよく確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐために重要です。国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も参考になります。不明な点があれば、不動産会社に相談するなどして、退去時のトラブルを未然に防ぎましょう。

| 項目 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 借主負担 | 故意・過失・不注意による損傷の修復 | 壁の画鋲・ネジ穴、家具による床の傷、窓ガラスの破損、放置による水漏れ・カビ発生 |

| 貸主負担 | 通常使用による損耗・経年劣化 | 畳の日焼け、家具設置による床のへこみ、壁のクロスや画鋲の穴程度の小さな傷 |

| その他 | 判断が難しい場合あり。入居時の状態記録、契約内容確認、国土交通省ガイドライン参照、不動産会社への相談が推奨。 |

経年劣化と通常損耗

時間の流れとともに、建物や設備は自然に劣化していきます。これを経年劣化と言います。太陽の光にさらされて壁紙の色が薄くなったり、畳が日焼けで変色したりするのは、よくある経年劣化の例です。また、エアコンや給湯器などの設備も、使っていなくても年数が経つとどうしても性能が落ちてきます。これは避けられない変化であり、誰も悪くありません。

一方、普通に暮らしていく中で生じる傷や汚れは、通常損耗と呼ばれます。例えば、家具の重さで床に少しへこみができたり、冷蔵庫の熱で壁が黒ずんだりするのも、通常損耗にあたります。また、壁に小さな画鋲の穴が開いたり、ドアノブの塗装が剥がれたりするのも、通常損耗の範囲内と考えられます。これらの通常損耗は、普通に生活していればどうしても発生するものであり、故意に傷つけたわけではありません。

賃貸物件の場合、経年劣化と通常損耗の修繕費用は、原則として貸主が負担します。つまり、借主はこれらの費用を負担する必要はありません。これは、経年劣化や通常損耗は、借主の責任ではなく、建物の所有者である貸主の責任とされるからです。ただし、借主が故意に部屋を傷つけたり、不注意で設備を壊したりした場合は、その修理費用は借主が負担しなければなりません。例えば、壁に大きな穴を開けてしまったり、水道の蛇口を壊してしまったりした場合は、借主の責任となります。

入居時に部屋の状態を写真や動画で記録しておくことは、退去時のトラブル防止に非常に役立ちます。入居時の状態が記録されていれば、退去時にどの部分が経年劣化や通常損耗で、どの部分が借主の責任によるものかを明確に判断することができます。これは、貸主と借主双方にとって安心できる方法です。後々のトラブルを避けるためにも、入居時の記録は必ず残しておきましょう。

| 項目 | 説明 | 例 | 修繕費用の負担 |

|---|---|---|---|

| 経年劣化 | 時間の経過とともに自然に発生する劣化 | 壁紙の変色、畳の日焼け、設備の性能低下 | 貸主 |

| 通常損耗 | 普通に生活する中で発生する傷や汚れ | 家具による床のへこみ、冷蔵庫による壁の黒ずみ、画鋲の穴、ドアノブの塗装剥がれ | 貸主 |

| 借主の故意・過失による損傷 | 借主が故意または不注意でつけた傷や破損 | 壁に大きな穴、水道の蛇口の破損 | 借主 |

| 入居時の状態を写真や動画で記録しておくと、退去時のトラブル防止に役立ちます。 | |||

貸主の責任範囲

貸家においては、建物の所有者である貸主と、建物を借りて使用する借主の間で、建物の維持管理に関する責任範囲が明確に定められています。建物の構造や設備に起因する不具合が生じた場合、原則として貸主が修繕費用を負担することになります。

例えば、屋根の不具合による雨漏りで天井にシミができた場合や、排水管の詰まりによる水漏れなどが発生した場合、貸主の責任において修繕を行う必要があります。また、給湯器やエアコンなどの設備が故障した場合も、通常は貸主が修理または交換を行う責任を負います。これらの修繕義務は、貸主が建物を適切な状態で維持管理する義務から生じるものです。

さらに、地震や火災、台風などの自然災害によって建物が損傷した場合も、通常は貸主が修繕費用を負担します。天災地変は不可抗力であり、借主に責任がないと判断されるケースが多いためです。しかし、借主の重大な過失が原因で火災が発生した場合などには、借主にも責任が生じる可能性があります。例えば、ストーブを使用中に寝入ってしまい火災が発生した場合などは、借主の過失が問われる可能性が高いと言えるでしょう。

賃貸借契約書には、貸主と借主それぞれの責任範囲が詳細に規定されています。契約を締結する前に、契約内容をよく確認し、不明な点があれば貸主または不動産会社に問い合わせて、責任の所在を明確にしておくことが大切です。また、建物に不具合が生じた場合は、速やかに貸主に連絡し、適切な対応を求めるようにしましょう。日頃から貸主と良好なコミュニケーションを図り、問題が発生した場合にも冷静に話し合い、円満な解決を目指すことが重要です。

| 項目 | 責任 | 例 |

|---|---|---|

| 建物の構造や設備に起因する不具合 | 貸主 | 屋根の雨漏り、排水管の詰まり、給湯器の故障 |

| 自然災害による建物の損傷 | 貸主 | 地震、火災、台風 |

| 借主の重大な過失による損害 | 借主 | 借主の過失による火災 |

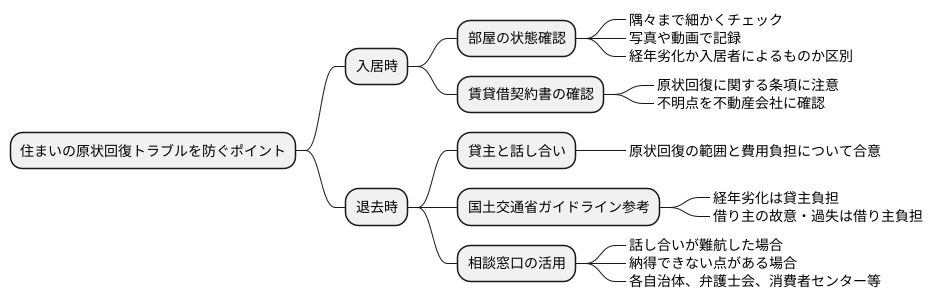

トラブルを避けるために

住まいを借りるということは、そこに住む人の暮らしの基盤となる大切なことです。しかし、借りた住まいを明け渡す際に、原状回復をめぐって貸主と借り主の間で思わぬ行き違いが生じ、トラブルになってしまうケースも少なくありません。そうした揉め事を避けるために、いくつか大切なポイントを押さえておきましょう。

まず、入居時には、部屋の状態を隅々まで確認することが重要です。壁や床、設備などに傷や汚れがないか、細かくチェックし、写真や動画で記録しておきましょう。特に、経年劣化によるものなのか、入居者によるものなのかを区別するために、入居前に証拠を残しておくことは非常に大切です。また、賃貸借契約書の内容についてもしっかりと理解しておきましょう。原状回復に関する条項は特に注意深く読み、不明な点があれば、不動産会社に確認しておきましょう。

そして、退去時には、貸主と十分に話し合い、原状回復の範囲や費用負担について合意することが大切です。国土交通省が作成した『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』は、原状回復の範囲や費用負担の基準を示したものであり、参考にすることができます。このガイドラインでは、経年劣化による損耗は貸主の負担、借り主の故意・過失による損耗は借り主の負担とされています。例えば、家具の設置による床や壁の小さな傷は、経年劣化に含まれるため、貸主の負担となります。一方、物を落として床に大きな傷をつけた場合は、借り主の負担となります。

もし、貸主との話し合いが難航したり、納得できない点がある場合は、一人で抱え込まずに、専門家や相談窓口に相談してみましょう。各自治体の相談窓口や、弁護士会、消費者センターなどが相談に応じてくれます。事前の準備と適切な対応によって、退去時のトラブルを未然に防ぎ、気持ちよく次の住まいへと移ることができるようにしましょう。

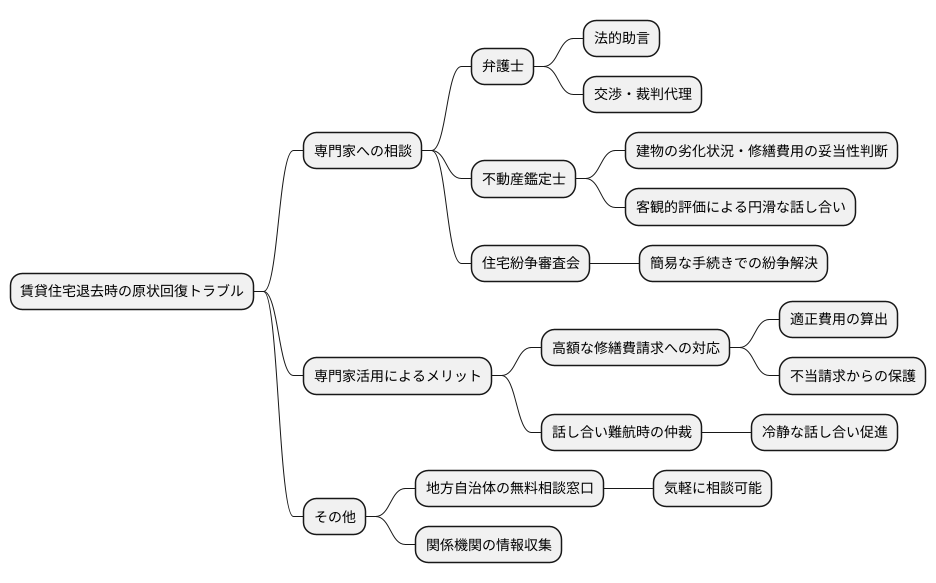

専門家への相談

賃貸住宅を退去する際、原状回復をめぐるもめごとはよく耳にする話です。敷金が戻ってこない、あるいは高額な修繕費を請求された、などといった事態に直面すると途方に暮れてしまうかもしれません。そのような時、一人で悩まずに専門家に相談することが、解決への一番の近道となることがしばしばあります。

原状回復に関する専門家には、弁護士、不動産鑑定士、住宅紛争審査会などが挙げられます。弁護士は、法律の専門家として、原状回復をめぐる権利や義務について、的確な助言を与えてくれます。また、貸主との交渉や裁判手続きの代理も行ってくれます。不動産鑑定士は、建物の劣化状況や修繕費用の妥当性について、専門的な見地から判断してくれます。客観的な評価を得ることで、貸主との話し合いをスムーズに進めることができます。住宅紛争審査会は、賃貸住宅に関するトラブルを専門に扱う公的な機関です。比較的簡易な手続きで、紛争の解決を図ることができます。これらの専門家は、状況に応じて適切な解決策を提示してくれます。

特に、貸主から高額な修繕費用を請求された場合、専門家の力は大きな助けとなります。請求額が本当に妥当なのか、判断が難しいケースも多いからです。専門家に相談することで、適正な修繕費用を算出し、不当な請求から身を守ることができます。また、貸主との話し合いが難航している場合も、専門家が間に入ることで、冷静な話し合いを進めることができます。感情的になりがちな当事者同士では解決が難しくても、第三者の介入によって事態が好転することも少なくありません。

その他にも、お住まいの地域によっては、地方自治体が無料の相談窓口を設けている場合があります。これらの窓口では、住宅に関する様々な相談を受け付けており、気軽に相談できる場として活用できます。一人で抱え込まずに、まずは相談してみることで、解決の糸口が見えてくるはずです。関係機関の情報収集を行うことも有効です。