成年被後見人と不動産取引

不動産の疑問

先生、「成年被後見人」って、不動産や建築の契約で時々見かける言葉ですが、よく意味がわからないんです。教えてもらえますか?

不動産アドバイザー

そうだね。「成年被後見人」とは、簡単に言うと、判断能力が十分でない大人の人のことで、自分でちゃんと契約するのが難しい人のことだよ。だから、代わりに契約してくれる人を裁判所が決めるんだ。その人を「後見人」と言うんだよ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、成年被後見人自身が契約してしまうと、どうなるんですか?

不動産アドバイザー

成年被後見人だけで契約すると、後でその契約を取り消せる場合が多いんだ。だから、不動産や建築の契約では、後見人と一緒に契約することが大切なんだよ。そうしないと、後でトラブルになる可能性があるからね。

成年被後見人とは。

『成年被後見人』というのは、知的障がいのある方や、こころの障がいによってものごとを判断する力が十分でない方のことを指します。このような方々に対しては、家庭裁判所が、ご本人やご家族からの申し立てに基づいて審理を行い、後見人を選ぶことになります。成年被後見人の方は、原則として、契約を取り消すことができます。そのため、成年被後見人の方と契約をする場合は、選ばれた後見人を通して行うことになります。これは不動産や建築の分野でも同様です。

成年被後見人の定義

成年被後見人とは、物事をきちんと判断する力が十分でないために、家庭裁判所が選んだ後見人という支援者が付く大人のことです。これは、生まれたときから精神や体に障がいがある方、事故などで脳にけがをした方、あるいは加齢に伴って認知症になった方など、日常生活を送る上で必要な判断をすることが難しいと認められた場合に、家庭裁判所が本人を保護するために選任する制度です。

判断する力が十分でないとは、例えば、買い物や食事、金銭の管理、通院や服薬といった日常生活を送る上で必要な判断をすることが難しい状態を指します。このような状態にあると、悪質な訪問販売などに騙されて不必要な契約をしてしまったり、大切な財産を適切に管理できなくなったりする恐れがあります。成年被後見人制度は、このような事態から本人を守るための制度です。

後見人は、本人に代わって、財産の管理や契約行為などを行います。例えば、預貯金の出し入れや不動産の売買、施設への入所契約、医療契約など、本人に代わって必要な手続きを行うことができます。ただし、後見人は本人の意思を尊重し、本人の利益になるように行動しなければなりません。後見人は、家庭裁判所に定期的に報告する義務があり、不正がないかチェックされます。

法律上、成年被後見人は、子どもと同じように守られるべき存在と考えられています。そのため、不動産の売買や贈与、賃貸借契約など、重要な契約は、後見人の同意がなければ無効になります。これは、本人が不利な条件で契約を結んでしまったり、騙されて財産を失ってしまうことを防ぐためです。成年被後見人制度は、判断能力が低下した方を保護し、安心して暮らせるようにするための大切な役割を担っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 成年被後見人とは | 物事をきちんと判断する力が十分でない成人のため、家庭裁判所が後見人を選任する制度。生まれつきの障がい、事故、加齢による認知症などが対象。 |

| 判断能力の低下とは | 日常生活を送る上で必要な判断(買い物、食事、金銭管理、通院、服薬など)が難しい状態。 |

| 後見人の役割 | 本人に代わって財産管理や契約行為(預貯金の出し入れ、不動産の売買、施設入所契約、医療契約など)を行う。ただし、本人の意思を尊重し、本人の利益になるように行動する義務があり、家庭裁判所に定期的に報告する。 |

| 成年被後見人の法的立場 | 子ども同様に守られるべき存在。不動産の売買、贈与、賃貸借契約など重要な契約は後見人の同意がなければ無効。 |

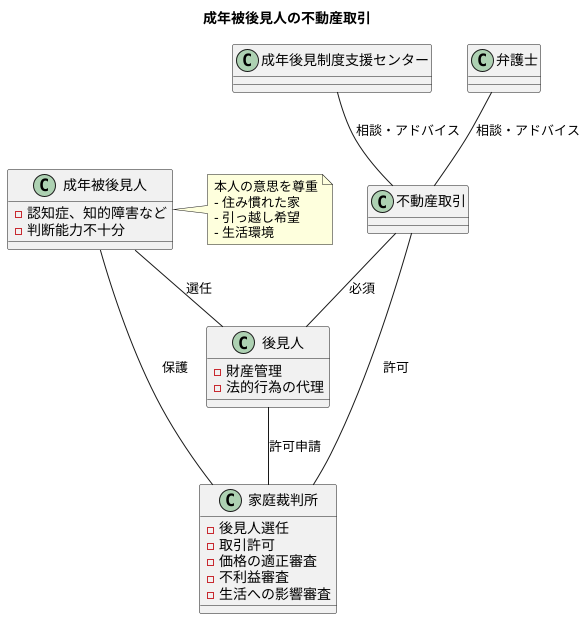

不動産取引における注意点

不動産の売買や賃貸借などの取引を行う際、取引相手が成年被後見人である場合は、特別な注意が必要です。成年被後見人とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分なため、財産管理や法的行為を行うことが難しいと家庭裁判所が判断した人のことです。このような方々は、悪意ある第三者から不当な契約を持ちかけられるなど、財産を不正に処分される危険性が高いため、法律によって保護されています。

成年被後見人には、後見人と呼ばれる支援者が選任されます。後見人は、被後見人の財産を管理したり、法的行為を代理で行ったりする役割を担います。そのため、成年被後見人が関わる不動産取引は、必ず後見人を通じて行う必要があります。後見人自身による不正を防ぐため、家庭裁判所の許可が必要となる場合もあります。

例えば、成年被後見人が所有する土地や建物を売却する場合、後見人は家庭裁判所に売却の許可を求める手続きをしなければなりません。裁判所は、売却価格が適正かどうか、売却によって被後見人が不利益を被らないかなどを慎重に審査します。また、売却後の生活費や住居の確保など、被後見人の生活に支障が出ないかどうかも重要な判断基準となります。

成年被後見人本人の意思を尊重することも大切です。たとえ判断能力が低下していたとしても、本人が住み慣れた家を大切に思っている場合や、売却後に特定の場所に引っ越したいという希望を持っている場合があります。後見人は、本人の気持ちや生活環境をできるだけ考慮し、適切な不動産取引を行うよう努めなければなりません。

成年被後見人が関わる不動産取引は複雑な手続きが必要となる場合もあります。成年後見制度支援センターなどの相談窓口や、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることで、より安全で確実な取引を行うことができます。

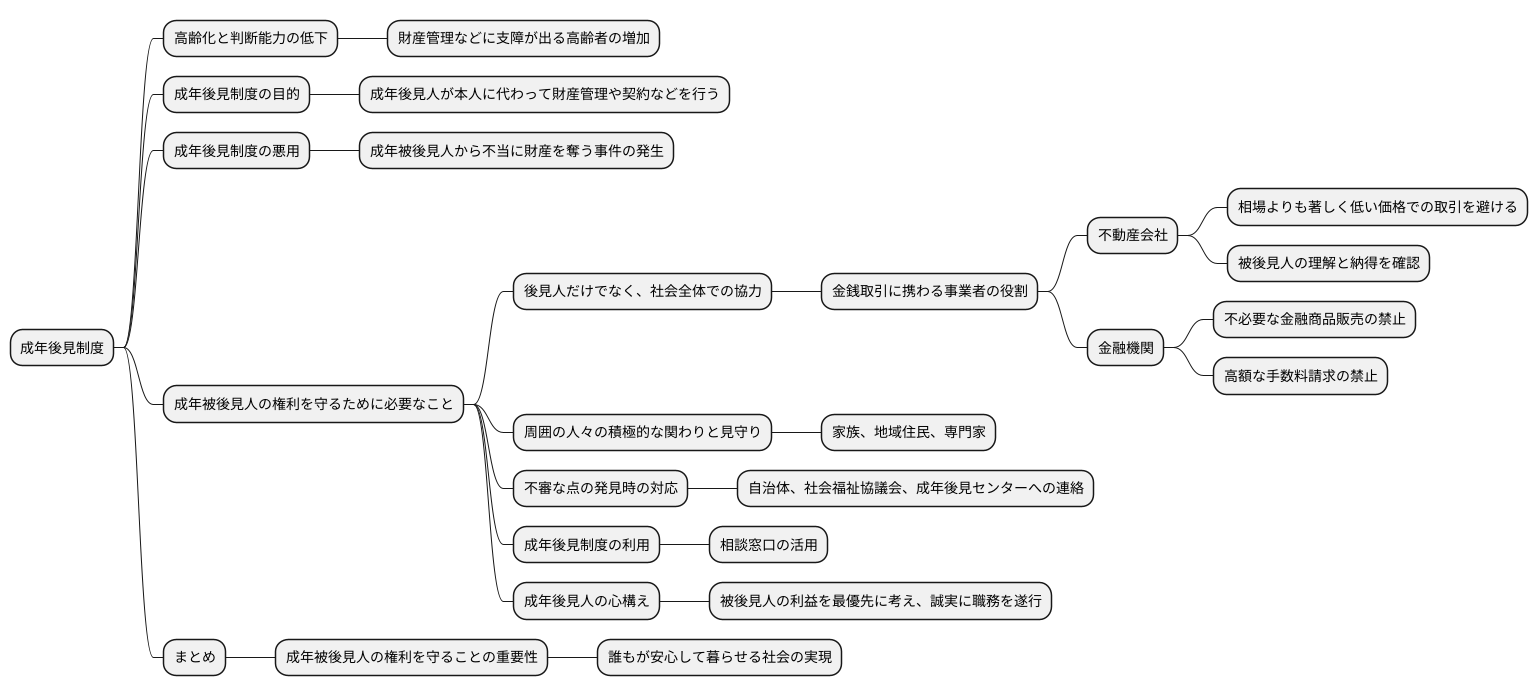

成年被後見人の権利保護

高齢化が進むにつれて、判断能力が不十分となることで財産管理などに支障が出る高齢者が増えています。このような方々を守るために作られたのが成年後見制度です。この制度では、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や契約などを行います。しかし、この制度を悪用し、成年被後見人から不当に財産を奪う事件も発生しています。

成年被後見人の権利を守るためには、後見人だけでなく、社会全体での協力が必要です。特に、不動産や金融機関といった、金銭取引に携わる事業者は重要な役割を担います。例えば、不動産会社であれば、成年被後見人から不動産を買い取る際、相場よりも著しく低い価格で取引しようとするのは不当です。また、被後見人が本当に売却を理解し、納得しているかを確認する必要があります。金融機関も同様に、被後見人に不必要な金融商品を販売したり、高額な手数料を請求したりするべきではありません。

成年被後見人は、自分自身で権利を守ることが難しい場合があります。そのため、家族や地域住民、専門家など、周囲の人々の積極的な関わりと見守りが重要です。不審な取引や不当な扱いを発見した場合は、速やかに自治体や社会福祉協議会、成年後見センターなどに連絡し、相談する必要があります。成年後見制度の利用を考えている方や、既に利用している方も、これらの相談窓口を積極的に活用することで、必要な情報や支援を得ることができます。成年後見人自身も、常に被後見人の利益を最優先に考え、誠実に職務を遂行しなければなりません。

誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、成年被後見人の権利を守ることが不可欠です。私たち一人ひとりがこの問題に関心を持ち、できることを考えていくことが重要です。成年後見制度の理解を深め、地域社会全体で被後見人を見守る体制を整えることで、より良い社会を実現できるはずです。

契約の無効と取消

人が成年後見人によって支援を受ける必要があると判断され、成年被後見人になると、自分自身で法律行為を行うことができなくなります。これは、判断能力の低下により、不利益な契約を結んでしまう可能性があるからです。もし、成年被後見人が一人で不動産の売買や賃貸借などの契約を結んだ場合、その契約は無効になります。無効とは、最初から契約が存在しなかったものとみなされることです。つまり、売買であれば所有権は移転せず、賃貸借であれば貸主と借主の関係は成立しません。

成年被後見人の代わりに、財産を管理し、必要な法律行為を行うのが成年後見人です。成年後見人は、家庭裁判所によって選任され、本人に代わって契約などの法律行為を行うことができます。成年被後見人が契約を結ぶ場合には、必ず成年後見人が関与する必要があります。もし、成年後見人が関与せずに契約が結ばれた場合、後見人や、本人にとって利益のある立場にある利害関係者によって、契約を取り消すことができます。

無効と取消の違いは、無効は最初から契約がなかったことになるのに対し、取消は、遡って契約の効力がなくなることです。例えば、既に物件の引き渡しが行われていた場合、無効であれば、最初から所有権は移転していないので、元の所有者に返還されます。一方、取消の場合は、一度所有権が移転した後に、元の所有者に戻ることになります。

悪意を持った第三者が、成年被後見人の状況に目をつけ、不当に有利な条件で契約を結ぼうとするかもしれません。例えば、市場価格よりはるかに低い価格で不動産を購入しようと試みるケースです。このような場合、たとえ後見人が関与していたとしても、契約は社会の秩序や道義に反する、いわゆる公序良俗違反として無効と判断される可能性があります。不動産取引では、相手方が成年被後見人である可能性も考慮し、事前に確認することが重要です。後見人が選任されている場合は、必ず後見人を通して取引を進めることで、後の紛争を防ぎ、安全な取引を実現できます。

| 行為者 | 契約の状況 | 契約の効果 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 成年被後見人 (単独) |

不動産の売買、賃貸借など | 無効 (最初から契約が存在しない) |

判断能力の低下により不利益な契約を防ぐため |

| 成年被後見人 (成年後見人不在) |

不動産の売買、賃貸借など | 取消 (遡って契約の効力がなくなる) |

後見人や利害関係者によって取消可能 |

| 成年被後見人 (成年後見人関与、 公序良俗違反) |

不当に有利な条件での契約 | 無効 (最初から契約が存在しない) |

悪意ある第三者による不当な取引を防ぐため |

| 成年被後見人 (成年後見人関与、 適正な取引) |

適正な条件での契約 | 有効 | 安全な取引のため、必ず後見人を通して取引を行う |

事例紹介

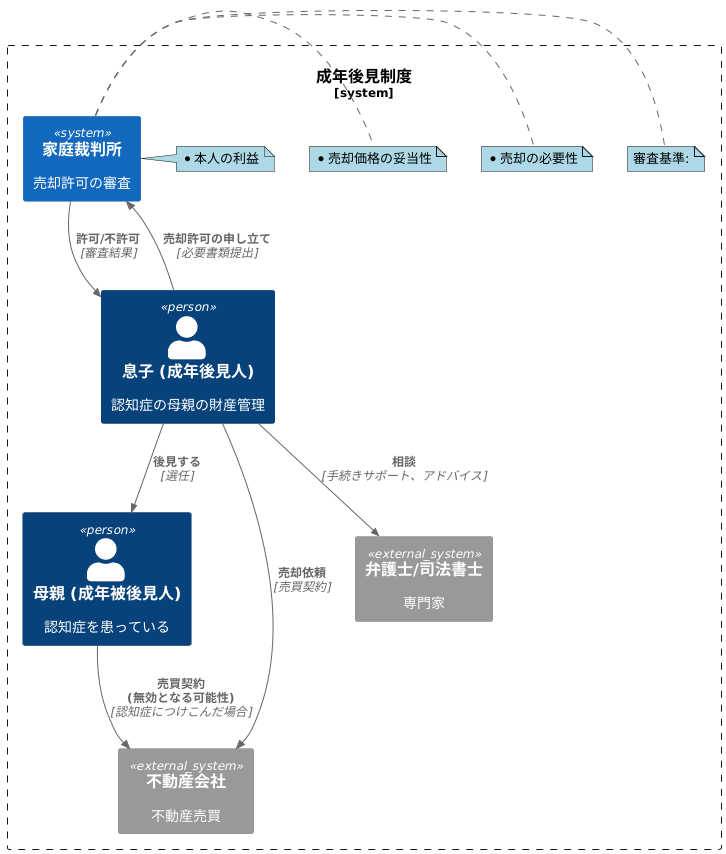

認知症を患い、判断能力が十分ではない高齢者の財産を守る仕組みとして、成年後見制度があります。ここでは、成年被後見人の不動産売却にまつわる事例を詳しく見ていきましょう。

息子さんが認知症の母親の成年後見人に選任されたとします。母親は自宅の土地建物を所有しており、息子さんはその売却を考えています。売却理由は、老人ホームへの入居費用や今後の介護費用に充てるためです。この場合、息子さんは自分の判断で勝手に売却することはできません。成年被後見人の財産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となるからです。

息子さんは家庭裁判所に、売却許可の申し立てを行います。この申し立てには、売却する不動産の情報、売却の理由、売却価格の根拠などを詳しく記載した資料を添付する必要があります。例えば、近隣の類似物件の取引事例や不動産鑑定士による評価額などを提示することで、売却価格が妥当であることを示します。

家庭裁判所は、提出された資料に基づいて審査を行います。売却の必要性、売却価格の妥当性、そして何よりも本人の利益が守られているかを慎重に検討します。例えば、売却によって本人が住む場所を失ってしまう場合や、売却価格が市場価格と比べて著しく低い場合は、許可が下りない可能性があります。

もし息子さんが母親の同意を得ずに、あるいは不当に低い価格で不動産を売却しようとすれば、家庭裁判所は売却を許可しないでしょう。また、近隣の不動産会社が母親の認知症につけこんで、不当に安い価格で購入を持ちかけた場合、その契約は無効となる可能性があります。成年被後見人の財産を守るためには、後見人による適切な手続きと、関係者全体の倫理的な行動が不可欠です。

成年被後見人が関わる不動産取引は複雑な手続きが必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、必要な手続きをサポートするだけでなく、本人の権利を守り、適切な取引が行われるようアドバイスを提供してくれます。