水屋:茶室に欠かせない空間

不動産の疑問

先生、「水屋」って不動産や建築の用語で出てきましたけど、お茶を入れるところですよね? なぜ不動産や建築の用語として使われるのでしょうか?

不動産アドバイザー

良い質問ですね。確かに水屋はお茶室の一部で、お茶の準備をする場所です。しかし、住宅、特にマンションの間取り図などで「水屋」と表記される場合、それはキッチン、流し台、あるいは給湯室といった、水を使う設備がある場所を指します。

不動産の疑問

つまり、お茶室以外でも水を使う場所を「水屋」と呼ぶことがあるということですか?

不動産アドバイザー

その通りです。現代の住宅では、キッチンを指す場合が多いですね。間取り図などで「水屋」と書いてあれば、キッチンまたは流し台がある場所だと考えて差し支えないでしょう。

水屋とは。

「不動産」と「建築」の分野で使われる言葉「水屋」について説明します。水屋とは、茶室のわきに作られる、お茶の準備をするための場所です。水遣り場、水舎、水谷などとも呼ばれます。流しや棚、収納などがあり、茶器を洗ったり、片付けをしたりする場所で、だいたい2畳から4畳半くらいの広さが一般的です。神社などにあるお清めの場所も水屋と呼ばれることがあります。

水屋の役割

茶室に隣接する水屋は、茶会の準備と後片付けを行うための大切な場所です。静寂と精神性を重んじる茶室とは異なり、水屋は機能性と実用性を重視して作られています。

亭主は、まず水屋で茶道具を点検し、茶会に使用する道具を選びます。釜に湯を沸かし、茶碗を温め、茶筅を水に浸し、抹茶を茶入から茶杓で掬い取るなど、一連の動作はすべて水屋で行われます。客人に振る舞うお茶を丁寧に準備することで、亭主の心遣いが伝わります。茶会が滞りなく進むよう、水屋は陰ながら茶会を支えているのです。

水屋には、様々な道具が整理されて収納されています。棚には茶碗や茶入、棗などの茶道具が美しく並べられ、引き出しには茶杓や茶筅などの小物が収納されています。また、釜や風炉などの湯を沸かす道具、水指や建水などの水を入れる道具も水屋に備えられています。これらの道具は、用途に合わせて適切な場所に配置されており、亭主は必要な道具をスムーズに取り出すことができます。

茶事が終わった後も、水屋の役割は続きます。使用済みの茶道具は水屋で丁寧に洗浄され、元の場所に戻されます。使った道具を清めることで、次の茶会への準備が始まり、茶道の精神は途切れることなく受け継がれていくのです。このように、水屋は茶事における準備と後片付けの中心であり、表舞台に出ることなく茶道の精神性を支える、なくてはならない存在と言えるでしょう。

| 場所 | 役割・機能 | 特徴 | 道具・行動 |

|---|---|---|---|

| 水屋 | 茶会の準備と後片付け | 機能性と実用性を重視 | 茶道具の点検、選別、湯沸かし、茶碗温め、抹茶準備、道具洗浄、収納 |

| 棚 | 茶碗、茶入、棗などの収納 | 整理・整頓 | 茶碗、茶入、棗 |

| 引き出し | 茶杓、茶筅などの収納 | 整理・整頓 | 茶杓、茶筅 |

| 水屋全体 | 道具の配置、収納 | 用途に合わせた配置 | 釜、風炉、水指、建水 |

水屋の構成

水屋は、茶会を支える重要な場所で、機能性と清潔さが求められる空間です。茶事の進行をスムーズに行うために、様々な道具や設備が整理整頓されて配置されています。

まず、水屋の中心となるのが流しです。茶碗や茶筅、棗といった茶道具を清めるために使われ、常に清潔に保たれていることが大切です。茶事は清潔さを重んじるため、流しの素材には水はけが良く、汚れにくいものが選ばれています。また、湯を沸かす釜や湯桶なども流しの近くに配置され、亭主がお茶を点てるためのお湯をすぐに用意できるようになっています。

次に重要なのが棚です。棚には、茶碗や茶杓、茶入などの茶道具をはじめ、菓子器や菓子、懐紙などが種類や用途ごとに整理して収納されています。亭主は必要なものをすぐに取り出せるように、棚の配置や収納方法を工夫しています。棚の素材やデザインも様々で、茶室の雰囲気に合わせて選ばれています。

そして、物入れは、使用頻度の低い茶道具や季節の飾り物、袱紗などの保管場所として利用されます。物入れには、湿気や虫から道具を守る工夫が凝らされており、整理整頓を保つことで、必要なものを容易に見つけることができます。また、物入れに収納されている道具は、茶会の趣向に合わせて選ばれ、亭主のこだわりが反映される部分でもあります。

このように、流し、棚、物入れは水屋にとって欠かせない設備であり、これらの配置や管理によって、茶事の円滑な進行と、亭主のもてなしの心が表現されています。

| 設備 | 機能 | ポイント |

|---|---|---|

| 流し | 茶道具を清める | 清潔さ、水はけ、汚れにくさ、湯沸かし設備との連携 |

| 棚 | 茶道具、菓子器、菓子などの収納 | 種類別、用途別の整理、収納方法の工夫、茶室との調和 |

| 物入れ | 使用頻度の低い茶道具、季節の飾り物などの保管 | 湿気対策、防虫対策、整理整頓、亭主のこだわり |

水屋の広さ

茶室に付属する水屋は、亭主が茶道具を準備したり、後片付けをするための大切な場所です。水屋の広さは、茶室の規模や催される茶事の内容、さらに亭主の使い勝手によって、二畳から四畳半ほどまで様々です。小さな茶室に小さな水屋が、大きな茶室には大きな水屋が設けられるのが一般的です。

限られた空間の中で、いかに使いやすく機能的な水屋にするかが重要となります。二畳ほどの小さな水屋の場合、作業が滞りなく行えるよう、動線を綿密に計画する必要があります。湯を沸かす釜や、水を入れる水屋瓶、茶碗や茶筅などの道具を置く棚など、必要な設備をコンパクトに配置し、狭いながらも無駄のない空間を作り上げます。使い勝手を良くするために、棚の高さや奥行き、扉の開閉方向なども入念に検討することが大切です。

一方、四畳半ほどの広い水屋では、複数の亭主が同時に作業できるだけの十分な広さが確保されます。茶事によっては、濃茶席と薄茶席を別々に設けたり、懐石料理を出す場合もあります。このような大規模な茶事では、多くの道具や食器を扱うため、亭主が動きやすいゆとりある空間が必要です。また、水屋は客の目に触れない場所であるからこそ、亭主が落ち着いて準備に集中できる、静かで落ち着いた雰囲気が求められます。

このように、水屋の広さは茶事の規模や形式、そして亭主の意向に合わせて適切に設計されます。茶室と水屋は一体となり、客をもてなす空間を構成する重要な要素と言えるでしょう。

| 水屋の広さ | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 二畳程度 | 小さな茶室に付随。コンパクト。 |

|

| 四畳半程度 | 大きな茶室に付随。複数人が作業可能。大規模な茶事に対応。 |

|

その他の水屋

水屋と聞くと、茶道に使う道具や湯を沸かすための場所を思い浮かべる人が多いでしょう。確かに、茶室に付属する水屋は、茶道の重要な役割を担っています。湯を沸かし、茶碗を温め、茶道具を清めるなど、茶事の準備と片付けを行うための専用の場所です。茶室とは別に独立した建物であることもあれば、茶室の一部である場合もあり、その広さや設備も様々です。

しかし、水屋という言葉は、茶室に限定されたものではありません。神社仏閣でも、手水舎のことを水屋と呼ぶことがあります。神社仏閣に参拝する際には、まず手水舎で手と口を清めます。これは、神聖な場所に入る前に身を清めるための儀式であり、水屋はそのための大切な場所を提供しています。柄杓で水を汲み、左手を洗い、右手を洗い、左手に水を受けて口をすすぎ、最後に柄杓を立てて残った水で柄杓を清めます。このような作法は、古くから伝わる日本の文化であり、水屋はその中心的な役割を担っていると言えるでしょう。

このように、水屋は水を使う場所全般を指す言葉として使われることがあります。共通しているのは、水を使って何かを準備したり、清めたりする場所であるということです。茶室の水屋は茶事の準備、神社仏閣の水屋は身を清める準備、それぞれ異なる目的で使用されていますが、どちらも大切な役割を担っています。水は、古来より神聖なもの、清めるものとして大切に扱われてきました。水屋という言葉は、その文化を反映したものであり、水を使う場所への敬意と、その場所の重要性を示す言葉と言えるでしょう。

| 種類 | 場所 | 用途 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 茶室の水屋 | 茶室に付属、または独立した建物 | 湯を沸かす、茶碗を温める、茶道具を清める、茶事の準備と片付け | 茶事の中心的役割 |

| 神社仏閣の水屋(手水舎) | 神社仏閣 | 手と口を清める | 参拝前の身を清める儀式 |

| 水屋(一般) | 水を使う場所全般 | 何かを準備したり、清めたりする | 水を使う場所への敬意と重要性を示す |

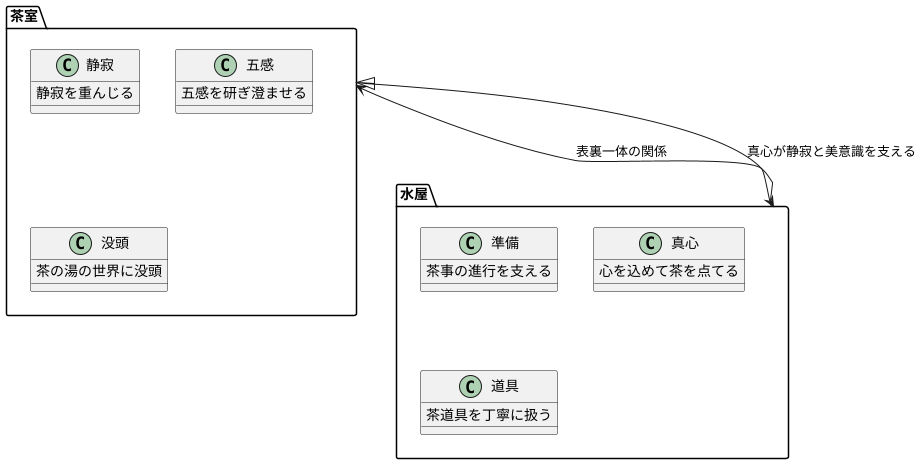

水屋と茶室の関係

茶道において、客人が茶を味わう場である茶室と、亭主が茶の用意をする水屋は、表裏一体の関係にあります。茶室は、俗世間を離れた静寂と美意識に満ちた非日常の空間です。一方、水屋は、茶事を行うための道具や材料を揃え、茶事の進行を支える実用的な空間です。まるで舞台の裏方のようです。

茶室では、静寂が重んじられます。客人は、五感を研ぎ澄ませ、茶の香りや味、季節の移ろいを感じ取ります。その静寂を保つために、水屋は茶室とは隔てられた場所に設けられています。湯を沸かす音や茶筅を動かす音、茶道具を扱う音など、茶事の準備には様々な音がつきものです。それらの音が茶室に漏れないようにすることで、客人は茶の湯の世界に没頭できるのです。

水屋は、単なる作業場ではありません。亭主は水屋で、心を込めて茶を点て、客をもてなす準備を整えます。茶道具一つ一つを丁寧に扱い、湯加減や茶の量を調整し、心を込めて一服の茶を仕立てます。その亭主の真心が、茶室の静寂と美意識を支え、茶道の精神性を高めていると言えるでしょう。客人は、亭主の心を込めた一服の茶を味わい、そのおもてなしの心に触れることで、より深い茶の湯の世界を堪能できるのです。このように、茶室と水屋はそれぞれ異なる役割を担いながら、互いに補完し合い、茶道という文化を支えているのです。