都市のスプロール化:その問題点と対策

不動産の疑問

先生、「スプロール現象」ってどういう意味ですか?

不動産アドバイザー

簡単に言うと、都市の中心から外側へ、計画性なく街が広がっていく現象のことだよ。道路や水道、電気などの整備が追い付かずに、家がどんどん建っていくイメージだね。

不動産の疑問

なるほど。計画性がないと、どんな問題が起こるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。例えば、道路が整備されていないと交通渋滞がひどくなるし、水道や電気も十分に供給されないことがある。災害への備えも弱くなるし、自然破壊も進むんだ。

スプロール現象とは。

「土地や建物」と「建物を建てること」に関係する言葉「スプロール現象」について説明します。スプロール現象とは、街の中心から離れた郊外へ、計画性のない開発が広がっていくことです。道路や上下水道、電気、ガスなどの生活に必要な設備が整う前に、どんどん家が建てられていきます。結果として、交通の便が悪くなり、上下水道や電気、ガスといったライフラインの整備が遅れ、学校や病院などの公共施設も足りなくなります。また、農地や自然が失われ、交通渋滞がひどくなり、災害に弱い街になってしまうなどの問題が起こります。

スプロール現象とは

スプロール現象とは、都市の中中心部から周辺の郊外へと、まるで墨汁が紙に広がるように、計画性なく市街地が無秩序に拡大していく現象を指します。一見すると都市の成長のように見えますが、実際は様々な問題を引き起こす原因となります。

この現象は、住宅地や商店、道路などが、田畑や森林といった自然環境を侵食するように広がっていくことで顕著になります。緑豊かな土地が次々とコンクリートで覆われ、自然の景観が失われていくのです。無秩序な開発は、自然破壊だけでなく、交通問題も深刻化させます。公共交通機関の整備が開発のスピードに追いつかず、人々は自家用車に頼らざるを得なくなります。その結果、道路は車で溢れかえり、慢性的な渋滞が発生し、通勤や買物に時間がかかるだけでなく、排気ガスによる大気汚染も深刻化します。

また、上下水道や電気、ガスといった生活に欠かせないインフラ整備も、開発のスピードに追いつかないことが多く、新しい住宅地では、断水や停電のリスクが高まります。さらに、学校や病院といった公共施設の不足も深刻な問題です。人口が増加する一方で、公共施設の整備が遅れるため、住民は十分なサービスを受けられない場合があります。また、緑地が減少し、ヒートアイランド現象が悪化するなど、環境への影響も懸念されます。スプロール現象は、都市の快適性や安全性を損ない、住民の生活の質を低下させる可能性のある、深刻な問題と言えるでしょう。

さらに、災害時にも大きなリスクを抱えています。密集した住宅地は火災の延焼を招きやすく、避難経路の確保も難しいため、被害が拡大する恐れがあります。また、地盤の弱い地域にまで開発が及ぶことで、地震や洪水などの自然災害による被害が深刻化する可能性も高まります。このようにスプロール現象は、都市の将来を脅かす様々な問題を引き起こすのです。

| 問題点 | 詳細 |

|---|---|

| 自然破壊 | 田畑や森林といった自然環境が住宅地や商店、道路などによって侵食され、緑豊かな土地がコンクリートで覆われ、自然の景観が失われる。 |

| 交通問題 | 公共交通機関の整備が開発に追いつかず、自家用車への依存度が高まり、慢性的な渋滞、大気汚染が発生する。 |

| インフラ整備の遅れ | 上下水道、電気、ガスなどのインフラ整備が開発に追いつかず、断水や停電のリスクが高まる。 |

| 公共施設の不足 | 学校、病院などの公共施設の不足により、住民が十分なサービスを受けられない。 |

| 環境問題 | 緑地の減少によりヒートアイランド現象が悪化する。 |

| 生活の質の低下 | 都市の快適性や安全性が損なわれ、住民の生活の質が低下する。 |

| 災害リスクの増大 | 密集した住宅地は火災の延焼を招きやすく、地盤の弱い地域への開発は地震や洪水などの自然災害による被害を深刻化させる。 |

問題点:生活基盤への影響

無秩序な都市の広がりは、私たちの暮らしの土台に様々な悪い影響を与えます。まず、道路や電車、バスといった公共の交通機関の整備が、住宅地の広がりに追いつかないため、会社や学校への行き来、日々の買い物など、日常生活での移動が不便になります。自家用車に頼る人が増え、道路の混雑はひどくなり、排気ガスによる空気の汚れも深刻になります。また、水道や電気、ガスといった生活に欠かせない設備の整備も、開発の速さに追いつかず、供給不足や停電、断水といった問題が起こる危険性が高まります。このような設備の未整備は、住民の暮らしの質を下げるだけでなく、地域の経済発展の妨げにもなります。

例えば、郊外に新しい住宅地ができても、そこへ行くための道路や鉄道が十分に整備されていなければ、通勤や通学に時間がかかり、人々の負担が増します。また、バスの本数が少なかったり、駅まで遠かったりすると、車を持たない人は生活に不便を感じ、その地域への転居をためらうかもしれません。さらに、都市の広がりに合わせて水道や電気、ガスの供給能力を高めておかないと、需要の増加に対応できず、断水や停電といった事態を引き起こす可能性があります。このようなインフラの不足は、企業の進出を阻害する要因にもなり、地域経済の活性化を妨げます。

快適で安全な暮らしを送るためには、インフラ整備と都市開発の調和が欠かせません。住宅地を広げるだけでなく、そこに住む人々が安心して暮らせるよう、必要なインフラを計画的に整備していく必要があります。道路や公共交通機関の充実、上下水道や電気、ガスといった生活基盤の確保は、地域社会の発展にとっても不可欠です。行政は、都市計画において、これらのインフラ整備を優先事項として位置づけ、開発業者と連携しながら、持続可能な都市づくりを進めていく必要があります。また、住民も地域社会の一員として、都市開発とインフラ整備の重要性を理解し、積極的に関与していくことが大切です。

問題点:環境への影響

都市の無秩序な広がりは、私たちの暮らしの場となる環境に深刻な影響を与えています。計画性のない開発によって、緑豊かな土地や森林が失われ、かけがえのない自然環境が壊されています。木々が減ることで、空気中の二酸化炭素を吸収する力が弱まり、地球の温暖化が進むことが懸念されます。また、緑地の減少は、ヒートアイランド現象を悪化させ、都市部での気温上昇を招きます。夏はより暑く、過ごしにくい環境になっていくでしょう。

さらに、都市の無秩序な広がりは、生物多様性の喪失という大きな問題も引き起こします。開発によって、多くの動植物が住みかを奪われ、絶滅の危機に瀕する種も出てきます。これは、生態系のバランスを崩し、私たちの生活にも様々な影響を及ぼす可能性があります。例えば、農作物の受粉を助ける昆虫が減れば、農業への影響は避けられません。

私たちの暮らしは、自然環境と深く結びついています。自然環境を守ることは、私たちの未来を守ること、ひいては子供たちの未来を守ることにもつながります。持続可能な社会を実現するためには、自然環境との調和を考えた都市開発を進める必要があります。限られた資源を大切に使い、自然の恵みを次世代へとつなげていくことが、今、私たちに求められています。緑地や森林を保全し、自然と共存できるまちづくりを進めることが重要です。また、公共交通機関の充実など、都市の無秩序な広がりを抑えるための対策も必要です。地球環境を守り、より良い未来を築くために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があるでしょう。

| 問題点 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 都市の無秩序な広がり |

|

|

問題点:地域社会への影響

無秩序な市街地の広がりは、私たちの暮らしに様々な問題を引き起こします。まず、人々が中心部から郊外へと散らばってしまうことで、地域社会のつながりが薄れてしまいます。ご近所同士の付き合いが減り、地域の活動にも人が集まりにくくなるため、かつての温かい共同体の姿は失われつつあります。

また、中心部に仕事が集まり、郊外は住宅地として発展していくことで、都市と郊外の経済的な差が広がります。中心部にはお金が集まりますが、郊外にお金が回る仕組みが十分に作られないため、地域経済のバランスが崩れてしまいます。

さらに、人口密度が低い郊外では、防犯上の問題も無視できません。人通りが少ないため、犯罪が起きやすく、地域全体の治安が悪化する恐れがあります。

無秩序な市街地の広がりは、交通にも大きな影響を与えます。人々は職場や買い物に行くために車に頼らざるを得なくなり、道路の混雑は深刻化します。これにより、大気汚染が進み、騒音も増え、私たちの健康や生活環境が悪化します。また、公共交通機関の利用者が減るため、経営が悪化し、路線が廃止される可能性もあります。そうなると、車を持たない人たちの生活はますます不便になり、地域全体の活気が失われてしまいます。

安全で安心して暮らせる地域社会を維持するためには、無秩序な市街地の広がりを抑える対策が必要です。例えば、中心部の再開発や、郊外における商業施設や公共施設の整備、公共交通機関の充実などが考えられます。また、地域住民が積極的に交流できる場や機会を作ることも重要です。行政と住民が協力して、住みやすいまちづくりに取り組む必要があります。

| 問題点 | 詳細 |

|---|---|

| 地域社会の衰退 | 中心部から郊外への人口流出により、地域社会のつながりが希薄化し、共同体意識が低下する。 |

| 経済格差の拡大 | 中心部に仕事が集中し、郊外は住宅地として発展することで、都市と郊外の経済的な差が拡大する。 |

| 防犯問題 | 人口密度の低い郊外では、人通りが少ないため犯罪が起きやすく、治安悪化の懸念がある。 |

| 交通問題 | 車への依存度が高まり、道路混雑、大気汚染、騒音増加などの問題が発生。公共交通機関の利用者減少による経営悪化、路線廃止の可能性も。 |

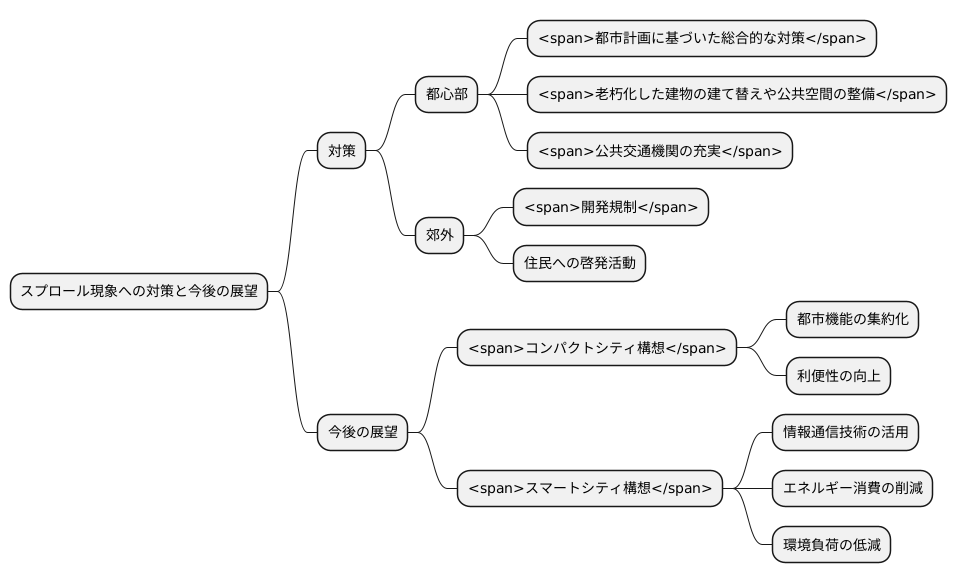

対策と展望

都市の無秩序な広がり、いわゆるスプロール現象への対策と今後の展望について考えてみましょう。スプロール現象は、都市機能の低下や交通渋滞、環境問題など、様々な弊害をもたらします。これに対処するためには、都市計画に基づいた総合的な対策が不可欠です。

まず、都心部の再開発は重要な取り組みです。老朽化した建物の建て替えや公共空間の整備によって、都市機能の向上と魅力的な居住環境の創出を目指します。これにより、人々を都心に呼び戻し、スプロール現象の抑制を図ることができます。さらに、公共交通機関の充実も欠かせません。鉄道やバス路線の拡充、運行本数の増加などによって、郊外から都心へのアクセスを改善し、自家用車への依存を減らすことが重要です。

一方、郊外における開発規制も重要な対策です。無秩序な開発を抑制し、自然環境の保全と良好な景観の維持に努める必要があります。また、住民への啓発活動も重要です。スプロール現象の弊害や持続可能な都市開発の重要性について、広く理解を深めることで、住民一人ひとりが環境問題に配慮した行動をとるように促すことができます。

行政、企業、そして住民が協力して取り組むことで、スプロール現象を抑制し、より良い都市環境を築き上げていくことが可能になります。近年注目されているコンパクトシティ構想やスマートシティ構想は、持続可能な都市開発に向けた有望な取り組みです。これらの構想は、都市機能を集約化し、生活に必要なあらゆるものが徒歩や自転車、公共交通機関でアクセスできる範囲に揃う、便利な暮らしの実現を目指しています。また、情報通信技術を活用することで、都市の様々な機能を効率的に管理し、エネルギー消費の削減や環境負荷の低減にも貢献します。これらの取り組みを積極的に推進することで、環境を守り、暮らしやすい都市を実現していくことが、私たちの未来にとって大変重要です。