非線引き区域とは?分かりやすく解説

不動産の疑問

「非線引き区域」って、一体どんな区域のことですか?

不動産アドバイザー

良い質問ですね。簡単に言うと、都市計画で「市街化区域」や「市街化調整区域」といった明確な区分がされていない区域のことです。線引きされていない区域、つまり白紙の状態と考えてもらうと分かりやすいでしょう。

不動産の疑問

白紙の状態ということは、自由に開発できるんですか?

不動産アドバイザー

そういうわけではありません。都市計画区域内にあるため、開発には一定の制限があります。ただ、市街化調整区域ほど厳しくはない場合が多いです。個々の開発は、それぞれの自治体の判断に基づいて許可されるかどうかが決まります。

非線引き区域とは。

「土地や建物」に関する言葉である「線引きがされていない地域」について説明します。線引きがされていない地域とは、都市計画区域の中で、市街地にする地域と市街地にするのを調整する地域に分かれていない地域のことです。法律では「地域区分が決められていない都市計画区域」と言います。都市計画法では、都市計画の対象となる地域と対象外となる地域に分けて考えます。そして、都市計画の対象となる地域の中で、市街地にする地域、市街地にするのを調整する地域、そして線引きがされていない地域の3つに分けて計画を立てます。

非線引き区域の概要

街づくりに関するルールの中で、都市計画区域というものが存在します。これは、無秩序な街の広がりを防ぎ、計画的に街を発展させることを目的とした区域です。この都市計画区域の中には、大きく分けて市街化区域、市街化調整区域、そして非線引き区域の三種類があります。それぞれの区域によって、建てられる建物の種類や大きさなどが細かく決められています。

非線引き区域とは、この三つの区域のいずれにもはっきりとは分類されていない区域のことを指します。正式には「区域区分が定められていない都市計画区域」と呼ばれています。市街化区域は、積極的に建物を建てて街を発展させていく区域であり、市街化調整区域は、自然環境や農地などを守るために建物の建設が制限されている区域です。これらに対して、非線引き区域は、市街化を促進するわけでも、制限するわけでもない区域と言えます。

非線引き区域では、建物の建築について、市街化区域や市街化調整区域ほど厳しいルールは設けられていません。しかし、全く自由に建物を建てられるわけではなく、建築基準法をはじめとする様々な法律の規制を受けることになります。例えば、建物の高さや用途、敷地の広さなど、一定の基準を満たす必要があります。また、周辺の環境や景観への配慮も求められます。さらに、地域独自のルールが定められている場合もありますので、建物を建てる際には、事前にしっかりと確認することが重要です。各自治体が定めた条例なども確認する必要があります。非線引き区域は、市街化区域や市街化調整区域に比べて自由度が高い反面、開発にあたっては複雑な手続きが必要になる場合もあります。そのため、専門家の助言を得ながら慎重に進めることが大切です。

非線引き区域の特性

線引きがされていない地域は、街を作る地域とそうでない地域のちょうど中間に位置する特徴を持っています。街を作る地域のように自由に建物を建てたりすることはできませんが、街を作る地域ではない場所のように厳しく制限されているわけでもありません。何かを建てたり、土地の形を変えたりする時は、都道府県が作った街づくりのルールに従って許可を得る必要があります。

この許可の基準は、街を作る地域と街を作らない地域の両方の基準を参考に、一つ一つの計画ごとに判断されます。そのため、許可が下りるかどうかは、それぞれの計画によって異なり、計画の中身や周りの環境への影響などが全て考慮されます。たとえば、同じ線引きがされていない地域でも、住宅地に近い場所と田畑に囲まれた場所では、許可の基準が変わる可能性があります。また、小さな家を建てるのと大きな工場を建てるのでは、周りの環境への影響も大きく変わるため、許可の基準も変わってきます。

線引きがされていない地域での開発は、柔軟性がある一方、予測が難しいという側面もあります。許可を得るためには、事前に担当部署とよく相談し、計画の内容を丁寧に説明する必要があります。周りの住民への説明も重要です。どのような建物を建てるのか、環境への影響はどの程度なのか、などをきちんと伝えることで、理解と協力を得やすくなります。また、専門家である建築士や不動産鑑定士に相談することも、計画をスムーズに進める上で有効な手段と言えるでしょう。専門家の助言を受けることで、法令に適合した計画を作成しやすくなり、許可取得の可能性を高めることができます。

このように、線引きがされていない地域での開発は、複雑な要素が絡み合っています。綿密な計画と関係者との調整が不可欠と言えるでしょう。

| 地域の特徴 | 開発の可否 | 許可基準 | 開発における注意点 |

|---|---|---|---|

| 街を作る地域とそうでない地域の中間。自由に建物は建てられないが、厳しく制限されているわけでもない。 | 都道府県が作った街づくりのルールに従って許可が必要。 | 街を作る地域と街を作らない地域の両方の基準を参考に、計画ごとに判断。計画の内容や周りの環境への影響などが考慮される。 |

|

非線引き区域における開発

線引きがない区域での開発は、都道府県が定めた都市計画の規則に従って許可を得る必要があります。この許可は、開発計画が周りの環境に悪い影響を与えず、周りの街の区域や調整区域の土地の使い方と合っていて、必要な公共の設備が整っていることを確認した上で出されます。

例えば、家を建てる場所を作る場合、道路や公園、水道や下水道などの設備が十分に整っているか、周りの住民の生活に邪魔にならないかなど、様々な面から細かく調べられます。審査では、計画の変更や追加の設備整備を求められることもあります。具体的には、騒音や振動、日照への影響、排水による水質汚濁、景観の変化などが審査項目となります。また、周辺道路の交通量増加への対策や、災害時の安全対策も重要な要素です。

さらに、開発規模によっては、環境アセスメントが必要になる場合もあります。環境アセスメントとは、開発事業が環境に与える影響を事前に予測し、評価する手続きです。大規模な開発を行う場合は、環境への影響を最小限に抑える対策を講じる必要があります。環境アセスメントが必要となるかどうかは、開発規模や地域特性などによって異なりますので、事前に都道府県に確認することが重要です。

このように、線引きがない区域での開発は、様々な規制や手続きがあり、許可を得るには時間と手間がかかります。開発を検討する際には、事前に都道府県の担当部署に相談し、必要な手続きや規制について詳しく確認することをお勧めします。適切な手順を踏むことで、スムーズな開発を進めることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開発許可の要件 | 環境への悪影響がない、周辺区域との調和、必要な公共設備の整備 |

| 審査項目 | 騒音、振動、日照、排水、景観、交通量、災害対策 |

| 審査結果 | 計画変更や追加設備の要求 |

| 大規模開発 | 環境アセスメントが必要 |

| 手続き | 時間と手間がかかる、事前の相談が重要 |

非線引き区域のメリットとデメリット

非線引き区域とは、都市計画法における用途地域が定められていない区域のことを指します。言い換えれば、市街化区域と市街化調整区域のどちらにも指定されていない区域です。この区域は、両方の区域の特徴を併せ持つため、開発にあたってはメリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。最大のメリットは、市街化調整区域に比べて開発の自由度が高いことです。市街化調整区域では原則として開発が制限されていますが、非線引き区域では、一定の要件を満たせば開発が認められます。これは事業者にとって大きな利点と言えるでしょう。例えば、比較的小規模な工場や店舗、あるいは住宅などを建てることが可能です。

一方で、開発にあたってのデメリットも存在します。非線引き区域での開発は、市街化区域のように明確なルールに基づいて許可されるわけではありません。個々の開発計画ごとに、周辺環境への影響や都市計画との整合性などを考慮して、許可の可否が判断されます。そのため、開発許可を得るための手続きが複雑になり、時間もかかる傾向があります。場合によっては、許可を得るために多大な労力と費用が必要となることもあります。また、将来的な土地利用計画が不透明であることもデメリットの一つです。非線引き区域は、将来的に市街化区域または市街化調整区域に編入される可能性があります。もし市街化調整区域に編入された場合、開発が制限されることになります。このような不確実性は、事業者にとって投資リスクを高める要因となります。非線引き区域での開発は、綿密な計画と慎重な判断が必要です。メリットとデメリットを十分に理解し、専門家の助言を得ながら進めることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 都市計画法における用途地域が定められていない区域。市街化区域と市街化調整区域のどちらにも指定されていない。 |

| メリット | 市街化調整区域に比べて開発の自由度が高い。比較的小規模な工場や店舗、住宅などを建てることが可能。 |

| デメリット |

|

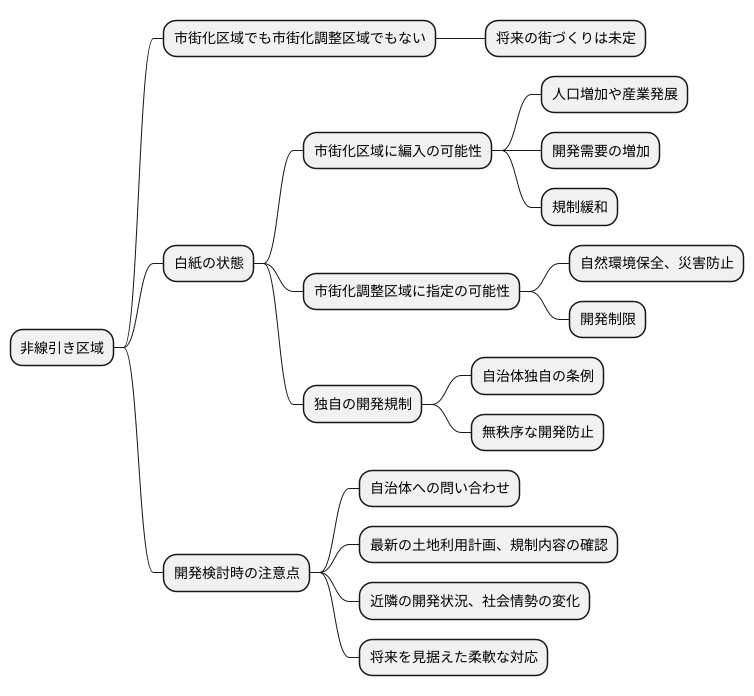

非線引き区域の今後の見通し

非線引き区域とは、都市計画区域内でありながら、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域のことを指します。線引きがされていないということは、将来どのような街づくりを行うか未定であるということを意味します。この未確定な状態こそが、非線引き区域の今後の見通しを複雑にしている要因と言えるでしょう。

非線引き区域は、字のごとく白紙の状態です。そのため、将来的に都市の膨張に伴い、市街化区域に編入される可能性があります。人口増加や産業発展が見込まれる地域では、住宅地や商業地としての開発需要が高まり、市街化区域への変更が現実味を帯びてきます。そうなれば、建物の建築や土地の利用に関する規制が緩和され、開発がしやすくなるでしょう。一方で、自然環境の保全や災害防止の観点から、市街化を抑制し、市街化調整区域に指定される可能性も否定できません。市街化調整区域への編入は、開発が制限されることを意味し、建築物の新築や増改築に厳しい制約が課せられます。

また、市街化区域や市街化調整区域への編入以外にも、独自の開発規制を設ける自治体もあります。各自治体は、それぞれの地域特性や将来像を踏まえ、非線引き区域における開発行為を制限する独自の条例を制定することがあります。例えば、建物の用途や規模、緑地の保全などに関する独自の基準を設けることで、無秩序な開発を防ぎ、良好な住環境を維持しようと試みています。

このように、非線引き区域の将来は様々な可能性を秘めています。開発を検討する際には、自治体の都市計画担当部署に問い合わせ、最新の土地利用計画や規制の内容を確認することが不可欠です。また、近隣の開発状況や社会情勢の変化にも注意を払い、情報収集を怠らないようにしましょう。将来の変化を見据えた柔軟な対応と計画策定が、非線引き区域における開発を成功させる鍵となるでしょう。

まとめ

都市計画区域内にある非線引き区域は、線引き区域とは異なる特殊な性格を持っています。線引き区域のように用途地域が定められていないため、建物の種類や規模に関する規制が緩やかで、開発の自由度が高い点が特徴です。しかし、この自由度の高さは同時に、無秩序な開発や周辺環境への悪影響といったリスクも孕んでいます。そのため、開発にあたっては綿密な計画と周辺環境への配慮が欠かせません。

非線引き区域での開発は、建築基準法をはじめとする関連法規に基づいて行われます。建ぺい率や容積率、高さ制限といった建築基準法の規定に加えて、地域によっては条例による独自の制限が設けられている場合もあります。また、周辺の自然環境や景観、住環境への影響を最小限に抑えるための配慮も必要です。開発前に、地方自治体の担当部署や専門家と十分に協議し、法規制や地域特性を理解した上で計画を進めることが重要です。

非線引き区域の将来像は、必ずしも明確に定まっているとは限りません。自治体によっては、将来的な土地利用計画を策定している場合もありますが、未定の場合、開発が地域の将来像と合致するかどうかを慎重に見極める必要があります。また、非線引き区域は、市街化調整区域と同様に、原則として開発が抑制される地域に隣接していることが多いため、周辺地域への影響にも配慮が必要です。

非線引き区域での開発は、自由度と規制のバランス、将来的な土地利用計画の不透明性など、複雑な要素が絡み合っています。そのため、関係機関との調整や地域住民との合意形成が不可欠となります。専門家の助言を得ながら、関係者との対話を重ね、地域社会全体にとってより良い開発となるよう努めることが大切です。非線引き区域の特性を正しく理解し、適切な土地活用を進めることで、地域社会の活性化や発展に貢献できる可能性を秘めていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 特徴 | 用途地域指定なし、開発自由度高、無秩序な開発リスクあり |

| 規制 | 建築基準法(建ぺい率、容積率、高さ制限)、地域条例、周辺環境への配慮 |

| 将来像 | 必ずしも明確ではない、自治体ごとの土地利用計画、周辺地域への影響配慮 |

| 開発の要点 | 関係機関との調整、地域住民との合意形成、専門家助言、地域社会全体への貢献 |