袋地とは?その問題点と解決策

不動産の疑問

先生、「袋地」って、どんな土地のことですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。袋地とは、周りの土地が他人の土地で囲まれていて、道路に出られない土地のことだよ。ちょうど、袋の奥のように、行き止まりになっているイメージだね。

不動産の疑問

なるほど。 袋地だと、家が建てられないって聞いたことがあるんですが、本当ですか?

不動産アドバイザー

そうだね。原則として、袋地には家を建てることはできないんだ。家を建てるには、道路に2メートル以上接していないといけないという決まりがあるんだよ。ただし、袋地でも、特定の条件を満たせば家を建てることができる場合もあるよ。

袋地とは。

『袋地』とは、周りの土地がすべて他人の土地で囲まれていて、公道に出られない土地のことです。別名で、道路に接していない土地とも呼ばれます。この袋地は、建物を建てるための法律で、道路に接していないといけないという決まりがあるため、基本的に新しい建物を建てたり、今ある建物を増築したり改築したりすることができません。また、池や沼、川、海に囲まれて他の土地や公道とつながっていない場合や、崖などで他の土地や公道と大きな高低差がある土地は、『準袋地』と呼ばれます。

袋地の定義

公道に面していない土地のことを袋地と言います。周囲を他人の土地に囲まれており、袋のような形をしていることから、このように呼ばれています。無接道敷地や無道路地といった別名も存在します。袋地は、土地利用に大きな制限があるため、不動産取引では敬遠される傾向にあります。

袋地の大きな問題は、所有者が自由に土地を使うことができないという点です。例えば、家を新しく建てたり、増築する場合、建築基準法では、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない、という接道義務が定められています。袋地はこの条件を満たさないため、原則として建築行為ができません。よって、袋地を所有している場合、その利用価値は大きく下がり、売却も難しくなることがあります。

災害時にも袋地は問題となります。救急車や消防車などの緊急車両が入ることが難しいため、速やかな救助活動の妨げになることがあります。また、日常生活でも、ごみ収集や宅配便の受け取りなどに支障が出ることもあります。

袋地問題の解決策として、まず考えられるのが、隣接する土地の所有者から道路の一部を買い取ったり、通行するための権利を認められる「通行地役権」を設定してもらうことです。しかし、隣接地所有者との交渉が難航することも少なくありません。交渉がうまくいかない場合は、裁判所に申し立てて通行地役権を設定してもらうことも可能です。ただし、裁判には時間と費用がかかるため、事前に専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

このように、袋地は所有者にとって様々な不利益をもたらすため、その解決策を検討することが大切です。専門家の助言を得ながら、それぞれの状況に合った最善の方法を探ることが重要になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 公道に面していない土地。周囲を他人の土地に囲まれている。別名:無接道敷地、無道路地 |

| 問題点 |

|

| 解決策 |

|

| その他 | 専門家の助言を得ることが重要。 |

袋地の法的問題

袋地とは、道路に面していない土地のことで、周囲を他の土地に囲まれているため、道路への出入りが制限されています。このような土地は、建築や利用に様々な法的問題が生じることがあります。

まず、建物を建てる際には、建築基準法という法律で定められた道路への接道義務が問題となります。この法律は、火事や地震などの災害時に、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに進入できるように、また、住民が安全に避難できるように、全ての建物が道路に接していることを義務付けています。袋地は道路に接していないため、原則として建物の建築は認められません。

しかし、例外的に建築が認められる場合もあります。例えば、既に袋地に建物が存在し、それが老朽化して建て替えが必要な場合や、災害で建物が損壊し、再建が必要な場合などが該当します。このような場合は、都道府県や市町村などの特定行政庁の許可を得ることで、建築が可能となります。ただし、許可を得るためには、近隣の土地の所有者の同意を得るなど、複雑な手続きが必要となる場合もあり、容易ではありません。

また、袋地は、民法で定められている相隣関係にも影響を及ぼします。民法では、土地の所有者同士が、お互いに良好な関係を保ち、円滑に生活できるようにするためのルールが定められています。袋地の所有者は、道路に出入りするために、周囲の土地を通る必要があります。この通行を認めてもらう権利は、囲繞地通行権と呼ばれ、民法で保障されています。しかし、この通行権を行使するためには、囲繞地の所有者に通行料を支払う必要があり、その金額や通行する場所などについては、当事者間で話し合って決める必要があります。もし、話し合いがまとまらない場合は、裁判所に解決を求めることもできますが、時間と費用がかかることが多く、紛争解決は容易ではありません。

このように、袋地は、建築基準法上の接道義務や民法上の相隣関係など、様々な法的問題と密接に関わっています。袋地の購入や利用を検討する際には、これらの法的問題について十分に理解し、専門家への相談も検討することが重要です。

| 項目 | 内容 | 問題点 | 解決策 |

|---|---|---|---|

| 定義 | 道路に面していない土地。周囲を他の土地に囲まれている。 | 道路への出入りが制限される。 | |

| 建築基準法 | 道路への接道義務。建物の建築は原則不可。 | 緊急車両の進入や住民避難の確保が困難。 | 特定行政庁の許可を得る。

|

| 民法(相隣関係) | 囲繞地通行権。周囲の土地を通行する権利が保障されている。 | 通行料の支払い、通行場所の決定などが必要。紛争解決が容易ではない。 | 囲繞地の所有者と話し合い。

|

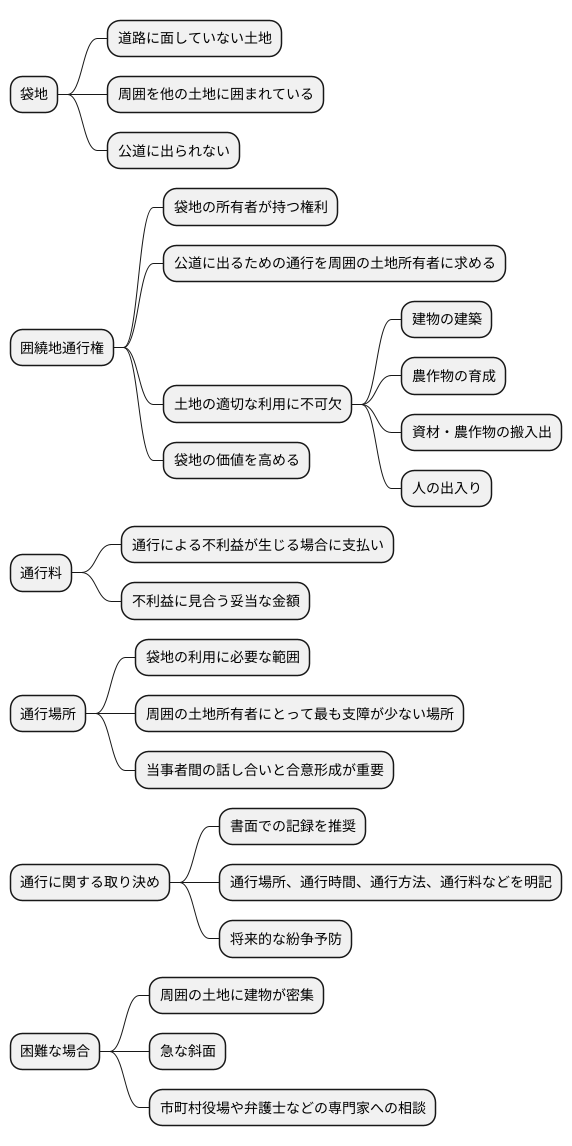

袋地の所有者の権利

袋地とは、道路に面していない土地のことで、周囲を他の土地に囲まれているため、道路に出ることができません。このような袋地の所有者は、民法で定められた囲繞地通行権という権利を行使することができます。これは、袋地の所有者が公道に出るために、周囲の土地の所有者に対して通行を認めるように求めることができる権利です。

この囲繞地通行権は、袋地の所有者がその土地を適切に利用するために必要不可欠な権利です。建物を建てたり、農作物を育てたりといった土地の利用には、資材や農作物の搬入出、そして人が出入りすることが不可欠です。囲繞地通行権は、これらの活動を可能にすることで、袋地の価値を高める重要な役割を果たします。

囲繞地通行権を行使する場合、通行料の支払いを求められることがあります。これは、通行によって周囲の土地の所有者に何らかの不利益が生じる場合に認められます。ただし、通行料は、通行による不利益に見合う妥当な金額でなければなりません。また、通行場所は、袋地の利用に必要な範囲で、かつ周囲の土地の所有者にとって最も支障が少ない場所に設定されるべきです。通行場所や通行料については、当事者間でよく話し合い、相互に納得できる合意を形成することが重要です。

通行に関する後のトラブルを避けるため、通行に関する取り決めを書面で残しておくことが強く推奨されます。書面には、通行場所、通行時間、通行方法、通行料の有無や金額などを明記することで、将来的な紛争を予防することができます。

袋地の形状や周囲の土地の状況によっては、通行権の行使が難しい場合もあります。例えば、周囲の土地に建物が密集していたり、急な斜面があったりする場合です。このような場合は、市町村役場などの相談窓口や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが有効です。専門家は、具体的な状況に応じて、解決策の提案や関係者との調整など、様々なサポートを提供してくれます。

袋地問題の解決策

土地が道路に面していない『袋地』の状態は、売却や建築など様々な場面で支障となるため、早めの対策が必要です。袋地を解消するためには、主に三つの方法があります。

一つ目は、周囲の土地の所有者と話し合い、土地の一部を購入して道路に繋げる方法です。この方法は、確実に道路に面した土地を確保できるという大きな利点があります。しかし、土地の購入には費用がかかるため、場合によっては多額の負担となる可能性も考慮しなければなりません。購入する土地の面積や路線価、交渉の状況によって費用は大きく変動しますので、事前に綿密な計画と資金準備が必要です。

二つ目は、『囲繞地通行権』を行使する方法です。これは、他人の土地を通って公道に出る権利を認める法律に基づいた制度です。この方法であれば、土地を購入する必要がないため、金銭的な負担を抑えることができます。ただし、囲繞地通行権を行使するには、通行する土地の所有者と通行する場所や通行料について合意する必要があり、場合によっては通行料の支払いが必要になることもあります。また、所有者の承諾が得られない場合は、裁判所に申し立てを行う必要があり、時間と労力がかかる可能性があります。

三つ目は、市町村などの行政が行っている支援制度を活用する方法です。自治体によっては、袋地解消のための補助金制度などを設けている場合があります。これらの制度を活用することで、金銭的な負担を軽減できる可能性があります。しかし、支援制度の内容や利用条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

袋地問題の解決には、それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、状況によって最適な方法は異なります。土地の形状や周囲の環境、所有者の意向、資金状況などを考慮し、弁護士や不動産鑑定士、土地家屋調査士などの専門家に相談しながら、慎重に解決策を選ぶことが大切です。

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 土地購入 | 確実に道路に面した土地を確保できる | 費用がかかる場合がある |

| 囲繞地通行権 | 金銭的負担を抑えることができる | 通行料の支払いが必要な場合がある、所有者の承諾が必要、裁判所に申し立てが必要な場合がある |

| 行政の支援制度活用 | 金銭的負担を軽減できる可能性がある | 自治体によって内容や条件が異なる |

準袋地という概念

公道に接していない土地は、建築や利用に様々な制約を受ける可能性があり、その代表例が『袋地』です。袋地とは、他の土地に囲まれて公道に直接接していない土地のことを指します。そして、袋地と似た状況に『準袋地』と呼ばれるものがあります。

準袋地とは、池、沼、川、海などに囲まれていたり、崖や岸によって大きな高低差があるために、公道への行き来が著しく制限されている土地のことを指します。平たく言えば、公道に接してはいるものの、実質的に行き来が難しい土地のことです。例えば、傾斜がきつい崖に囲まれた土地や、周囲を川に囲まれた陸地などが考えられます。

このような準袋地は、袋地と同じように、建物を建てる際や土地を利用する際に様々な制約が生じる可能性があります。例えば、建築資材の搬入や工事車両の通行が困難になる場合や、災害時の避難経路の確保が難しくなる場合などが挙げられます。

準袋地の場合、袋地と同様に、囲繞地通行権を行使できる可能性があります。囲繞地通行権とは、自分の土地が公道に接していない場合、周囲の土地の所有者の承諾を得て、その土地を通って公道に出る権利のことです。ただし、崖や岸によって大きな高低差があるなど、物理的に通行が難しい場合は、通行権の行使が認められない場合もあります。

また、池、沼、川、海に囲まれている場合でも、船などを使って行き来できるのであれば、必ずしも準袋地とはみなされない場合もあります。このように、準袋地かどうかの判断は、土地の形状や周囲の環境、利用目的など、様々な要素を考慮して行われるため、非常に複雑です。そのため、準袋地かどうかを判断する際には、不動産や建築の専門家に相談することが重要になります。専門家は、土地の状況を詳しく調査し、関係法令に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。土地の売買や利用を考えている場合は、事前に専門家へ相談することで、後々のトラブルを避けることができるでしょう。

| 項目 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 袋地 | 他の土地に囲まれて公道に直接接していない土地 | 周囲を住宅や建物に囲まれた土地 |

| 準袋地 | 公道に接してはいるものの、池、沼、川、海などに囲まれていたり、崖や岸によって大きな高低差があるために、公道への行き来が著しく制限されている土地 | 傾斜がきつい崖に囲まれた土地、周囲を川に囲まれた陸地 |

| 共通点 | 建築や土地利用に様々な制約を受ける可能性がある。囲繞地通行権を行使できる可能性がある。 | 建築資材の搬入や工事車両の通行が困難、災害時の避難経路の確保が難しい |

| 準袋地の注意点 | 崖や岸によって通行が物理的に難しい場合は、通行権の行使が認められない場合もある。池、沼、川、海に囲まれていても、船などを使って行き来できるのであれば、必ずしも準袋地とはみなされない場合もある。 | – |

| 判断の複雑性 | 土地の形状や周囲の環境、利用目的など、様々な要素を考慮して行われるため、非常に複雑。専門家への相談が重要。 | – |

専門家への相談

土地が道路に接していない袋地や、接している道路が狭く利用が制限される準袋地は、所有者にとって大きな悩みの種となることが少なくありません。このような土地に関する問題は、複雑な法律や権利関係が絡み合っているため、専門家への相談が欠かせません。

まず、不動産鑑定士は、土地の価格や価値を専門的に評価する役割を担います。袋地や準袋地の場合は、道路へのアクセスが制限されていることから、評価額が一般の土地と比べて低くなる可能性があります。不動産鑑定士は、現状を正確に評価し、適正な価格を算出することで、売却や相続時のトラブルを防ぎます。

次に、弁護士は、土地に関する権利関係や法律問題に精通しています。隣接地所有者との境界線争いや、通行権の設定など、袋地や準袋地特有の法的問題について、専門的な見地から助言や代理業務を行います。訴訟が必要な場合にも、弁護士は心強い味方となります。

そして、土地家屋調査士は、土地の境界を明確にする測量や、登記手続きの専門家です。袋地や準袋地の場合、境界が曖昧になっているケースも少なくありません。土地家屋調査士は、正確な測量を行い、境界を確定することで、将来的な紛争を未然に防ぎます。また、通行権の設定に必要な登記手続きも代行してくれます。

これらの専門家は、袋地や準袋地問題に関する豊富な知識と経験を持っており、具体的な解決策や手続き、費用について的確な助言を提供してくれます。また、関係者との話し合いや調整を代行してくれる場合もあり、円滑な問題解決に繋がります。袋地や準袋地でお困りの際は、一人で悩まず、まずは専門家に相談することを強くお勧めします。早期の相談は、問題の早期解決に繋がるだけでなく、精神的な負担を軽減することにも繋がります。

| 専門家 | 役割 |

|---|---|

| 不動産鑑定士 | 土地の価格や価値を専門的に評価。袋地や準袋地の評価額への影響を考慮し、適正価格を算出。 |

| 弁護士 | 土地に関する権利関係や法律問題に精通。隣接地所有者との境界線争いや通行権設定など、法的問題への助言や代理業務、訴訟対応。 |

| 土地家屋調査士 | 土地の境界明確化のための測量、登記手続き。境界確定、通行権設定の登記代行。 |