高圧線下地の影響:建築と不動産取引

不動産の疑問

先生、『高圧線下地』ってどういう意味ですか?なんか難しそうです。

不動産アドバイザー

簡単に言うと、高い電圧の電線が通っている真下の土地のことだよ。電線からどれくらい離れているかによって、建物を建てられるかどうかが決まるんだ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、電線の真下には家は建てられないんですか?

不動産アドバイザー

必ずしもそうとは限らないけど、建てられるとしても制限があるんだ。それに、高圧線の下の土地はあまり人気がないから、売買するときにはきちんと説明する必要があるんだよ。

高圧線下地とは。

『高圧線の真下にある土地』について説明します。高圧線の真下にある土地とは、電気を送る電線のうち、高圧線と特別高圧線と呼ばれる強い電気を送る電線の真下にある土地のことです。この土地には、安全のために建物を建てる上での制限があります。電気を送る線の強さによって、電線からの水平方向の距離、または電線からの距離をもとに、建物の建設が制限されます。また、土地や建物の売買などの際、高圧線は敬遠されるものと考えられているため、広告や重要な説明の際に、高圧線について説明する必要があります。

高圧線下地とは

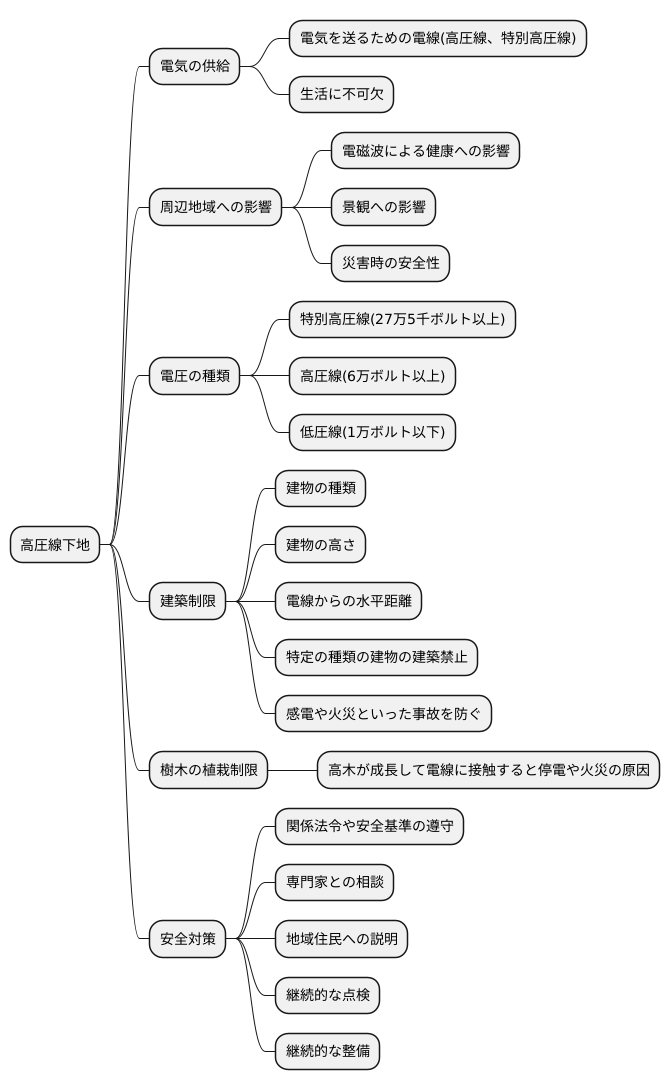

高圧線下地とは、電気を送るための電線、特に高い電圧を扱う高圧線や特別高圧線が通っている土地の下のことを指します。これらの電線は、私たちの暮らしに欠かせない電気を送り届ける上で、無くてはならない役割を果たしています。しかし、同時に、電磁波による健康への影響や、景観への影響、そして災害時の安全性など、周辺地域への影響も考える必要があります。

高圧線は、扱う電圧の高低によって、特別高圧線(27万5千ボルト以上)、高圧線(6万ボルト以上)、低圧線(1万ボルト以下)と分けられており、それぞれに合わせた安全基準が設けられています。特に、高圧線や特別高圧線の真下の土地は、建築に関する制限の対象となり、建物の種類や高さ、場所などが細かく決められています。これは、感電や火災といった事故を防ぎ、周辺に住む人々の安全を守るための大切な措置です。

高圧線下地における建築制限は、主に、電線との安全な距離を確保するために設けられています。具体的には、建物の高さ制限や、電線からの水平距離の確保、特定の種類の建物の建築禁止などが挙げられます。これらの制限は、電線からの放電や、万一の断線による事故を未然に防ぐことを目的としています。また、高圧線下地では、樹木の植栽にも制限があります。高木が成長して電線に接触すると、停電や火災の原因となる可能性があるためです。

高圧線下地は、電力供給という社会基盤を支える上で重要な役割を担う一方で、周辺環境への影響も無視できません。そのため、高圧線下地周辺での開発や建築を行う際には、関係法令や安全基準を遵守し、専門家と相談しながら慎重に進める必要があります。また、地域住民への丁寧な説明を行い、理解と協力を得ることも大切です。高圧線と共存するためには、安全対策への意識を高め、継続的な点検や整備を行うことが不可欠です。

建築制限の内容

高圧線の下の土地には、建物を建てる際に様々な制限があります。これは、高圧線から発生する電磁場や、万一の事故による影響から人々を守るためです。送電線からの距離が大きな決め手となり、具体的には水平方向の距離と垂直方向の距離の両方を考慮します。

送電線の電圧が高いほど、安全な距離を大きく取らなければなりません。高い電圧の送電線ほど、周囲に及ぼす影響が大きいためです。例えば、50万ボルト級の送電線の下では、数十メートルの安全距離が必要となる場合もあります。また、電圧だけでなく、建物の種類によっても制限は変わります。人が長時間過ごす住宅、学校、病院などでは、より厳しい制限が適用されるのが一般的です。工場や倉庫など、人が常駐しない建物に比べて、安全性をより高く確保する必要があるからです。

鉄塔の近くは特に注意が必要です。鉄塔は送電線を支える重要な設備であり、周辺は事故発生時のリスクが高いため、より厳しい建築制限が課せられます。鉄塔の規模や種類によっても、具体的な制限内容は異なります。

これらの建築制限は、電気事業法という国の法律や、それぞれの自治体の条例によって細かく定められています。そのため、同じような高圧線の下でも、場所によって制限内容が異なる場合があります。建物を計画する際には、必ず事前に関係機関に確認し、必要な手続きを踏まなければなりません。建物の設計段階から、これらの制限を考慮に入れておくことが、安全な建物を建てる上で非常に重要です。

| 制限要因 | 詳細 | 影響 |

|---|---|---|

| 送電線からの距離 | 水平方向と垂直方向の距離を考慮。高圧電圧ほど距離が必要。50万ボルト級では数十メートル必要。 | 安全距離の確保 |

| 建物の種類 | 住宅、学校、病院など人が長時間過ごす建物はより厳しい制限。 | 用途による安全基準の違い |

| 鉄塔の近接 | 鉄塔周辺は事故リスクが高いため、より厳しい制限。鉄塔の規模や種類で制限内容が異なる。 | 事故リスクへの対応 |

| 法的根拠 | 電気事業法、自治体の条例 | 地域差 |

不動産取引への影響

送電線の地中化は、不動産の売買に大きな影響を与えます。送電線が地中にあることで、電柱や送電線が空から無くなるため、景観が良くなります。これまで電柱や送電線があった場所は、空が広く感じられ、開放的な印象になります。これにより、周辺の土地の価値が上がる可能性があります。空に広がる電線は、視覚的な圧迫感を与え、景観を損なう要素と捉えられることが少なくありませんでした。特に、戸建て住宅やマンションなど、景観を重視する物件では、送電線は敬遠される傾向がありました。送電線の地中化により、このようなマイナスイメージが払拭され、物件の魅力が高まることが期待されます。

また、送電線から発生する電磁波による健康への影響を懸念する人もいます。科学的な根拠は明確に示されていないものの、電磁波への不安から送電線近くの物件を避ける人もいるのが現状です。送電線の地中化は、このような健康への不安を解消する効果も期待できます。電磁波への心配がなくなることで、これまで敬遠されていた土地にも需要が生まれる可能性があります。地中化によって安心感が高まり、不動産価値の向上に繋がることが期待できます。

不動産の広告や重要事項説明書には、送電線の地中化についても明記する必要があります。地中化されている場合はその旨を、地中化が予定されている場合はその時期を明記することで、購入希望者は正確な情報を得ることができます。売買の際には、送電線の地中化が周辺環境や不動産価値に与える影響について、買主と売主が十分に話し合うことが大切です。送電線の地中化は、不動産取引においてプラスに働く可能性が高い要素です。正確な情報を提供し、理解を深めることで、よりスムーズな取引に繋がると考えられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 景観への影響 | 送電線が地中化されると電柱や送電線がなくなるため、景観が向上し、土地の価値が上がる可能性がある。 |

| 心理的影響 | 電磁波への不安が解消され、これまで敬遠されていた土地にも需要が生まれる可能性がある。 |

| 不動産取引への影響 |

|

安全対策の現状

高圧線は、私たちの生活に欠かせない電気を送る大切な役割を担っています。一方で、高圧線には強い電気が流れているため、安全対策は非常に重要です。電力会社は、高圧線下の土地における安全確保のため、さまざまな対策を実施しています。

まず、定期的な点検と保守作業が挙げられます。専門の技術者が、高圧線の鉄塔や電線、周辺設備の状態を細かく調べ、異常がないかを確認します。もし不具合が見つかれば、速やかに修理や交換を行い、事故の発生を防ぎます。また、樹木の伐採や管理も重要な作業です。高圧線に樹木が接触すると、停電や火災の危険があるため、定期的に樹木の伐採や枝打ちを行い、安全な距離を保つようにしています。

さらに、高圧線の地下化も進められています。地下に電線を埋設することで、景観が美しくなるだけでなく、台風や落雷などの自然災害による被害を減らすことができます。また、高圧線への接触事故のリスクも低減できます。しかし、地下化には多額の費用と長い工期が必要となるため、すべての高圧線を地下化するのは容易ではありません。限られた予算の中で、優先順位の高い地域から順次、地下化を進めていく必要があります。

高圧線下の土地には、建築制限が設けられています。これは、高圧線への接触や、工事中の事故を防ぐための重要な安全対策です。建築物の高さや種類、工事の方法などについて、厳しい基準が定められています。この建築制限は、高圧線の安全性を確保するために今後も維持される必要があり、土地の利用計画を立てる際には、電力会社とよく相談し、安全に配慮した計画を立てることが大切です。

電力会社は、これらの安全対策を着実に実施することで、高圧線下の土地の安全を守り、私たちの暮らしを支えています。

| 安全対策 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 定期的な点検と保守作業 | 専門の技術者による鉄塔、電線、周辺設備の状態確認、修理、交換 | 事故発生防止 |

| 樹木の伐採や管理 | 定期的な伐採や枝打ちによる安全な距離確保 | 停電や火災の危険防止 |

| 高圧線の地下化 | 電線の地下埋設 | 景観改善、自然災害被害軽減、接触事故リスク低減、費用と工期の問題 |

| 建築制限 | 建築物の高さ、種類、工事の方法などに関する基準 | 高圧線への接触や工事中の事故防止、土地利用計画時の電力会社との相談 |

今後の展望と課題

高圧線の地中化は、技術の進展や社会の要請の変化に伴い、常に新しい局面を迎えています。送電技術の革新や地中化工事の効率化、電磁波の影響に関する調査・研究の進展など、様々な要因が複雑に絡み合い、将来の高圧線地中化の在り方が決まるでしょう。

再生可能エネルギーの普及に伴い、送電線の必要性はますます高まっています。太陽光発電や風力発電など、自然の力を利用した発電は、場所を選ばず行われるため、発電した電気を消費地まで送る送電線の役割は今後ますます重要になります。高圧線を安全かつ有効に地中化していくためには、電力会社、自治体、地域住民が三位一体となり、適切な管理と運用を進めていく必要があります。

電磁波の影響に関する正しい知識の普及も重要です。電磁波による健康への影響については、様々な研究が行われていますが、未だに明確な結論は出ていません。そのため、科学的な根拠に基づいた正確な情報を提供し、不安や誤解を解消していくことが大切です。風評被害を防ぎ、高圧線地中化に対する理解を深めるためには、地域住民への丁寧な説明や啓発活動が欠かせません。

また、高圧線地中化には莫大な費用がかかります。地中化工事は、送電線の規模や地盤の状況によって大きく変動しますが、一般的に地上に送電線を設置するよりも多額の費用が必要となります。そのため、費用対効果を十分に検討し、最適な方法を選択することが重要です。限られた財源を有効に活用するためにも、費用負担のあり方や補助金制度の拡充など、多角的な視点から検討していく必要があります。

さらに、高圧線地中化は景観への影響も考慮しなければなりません。地中化工事は、道路の掘削や電線管の埋設など、大規模な工事を伴うため、周辺環境への影響は避けられません。工事期間中の交通規制や騒音、振動など、地域住民の生活への影響を最小限に抑えるための対策が必要です。工事完了後も、景観に配慮した設計や植栽を行うなど、周辺環境との調和を図ることが重要です。

| 観点 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 技術・費用 | 送電技術の革新、地中化工事の効率化、莫大な費用、費用対効果の検討 | 技術開発、効率的な工事方法の開発、費用負担のあり方検討、補助金制度の拡充 |

| 社会 | 電力会社、自治体、地域住民の協力、電磁波への不安、風評被害 | 三位一体の協力体制、正確な情報の提供、丁寧な説明と啓発活動 |

| 環境 | 景観への影響、工事中の影響(交通規制、騒音、振動) | 景観に配慮した設計と植栽、周辺環境との調和、工事の影響最小化対策 |