人口集中地区:都市計画の鍵

不動産の疑問

先生、「人口集中地区」って、何のことですか?DIDって聞いたんですけど、よくわかりません。

不動産アドバイザー

DIDは「人口集中地区」の英語の略称だよ。簡単に言うと、人がたくさん住んでいる場所のことだね。一平方キロメートルあたり4000人以上住んでいるところと考えていいよ。

不動産の疑問

4000人!すごいですね。でも、それだけの基準ではないですよね?

不動産アドバイザー

そうだよ。たとえば、空港や港、工場などがある地域は、4000人以下でも人口集中地区に含まれることがあるんだ。都市的な雰囲気の場所だね。また、5000人以上の人口を持つ、隣り合った地域も含まれるよ。

DIDとは。

「不動産」と「建物」に関する言葉である「人口集中地区」(略して「人集地」)について説明します。人集地とは、人が密集して住んでいる地域のことです。基本的には、一平方キロメートルあたり四〇〇〇人以上の人口密度がある地域が、市や区、町村の境界線内で互いに隣り合っていて、その隣り合った地域の人口が国勢調査の時点で五〇〇〇人以上ある地域のことを指します。また、都市のような雰囲気の強い空港、港、工場地帯などは、人口密度が基準より低い場合でも人集地に含まれることがあります。

人口集中地区とは

人が密集して暮らす地域を指す言葉として「人口集中地区」があります。これは、普段私たちが「人が多い場所」と感じる感覚とは少し違い、明確な決まりに基づいて定められています。この決まりを満たした地域のことを、専門用語で「人口集中地区」、略して「人集地」と呼ぶのです。

では、どのような決まりがあるのでしょうか。まず、1平方キロメートルあたり4000人以上の人口密度が必要です。1平方キロメートルというと、1キロメートル四方の正方形の面積と同じ広さです。そこに4000人以上が暮らしている地域が、人口集中地区の候補となります。次に、この基準を満たす地域が、市町村の境界線の中で互いに隣り合っている必要があります。1か所だけで基準を満たしていても、周りに人が少ない地域があれば、人口集中地区とは認められません。そして最後に、これらの隣り合った地域の合計人口が5000人を超えていることが必要です。たとえ基準を満たす地域がいくつか隣接していても、人口が5000人に満たない場合は、人口集中地区とはなりません。

このように、人口集中地区とは、単に人口密度が高いだけでなく、ある程度の規模があり、まとまった範囲に人が密集して暮らしている地域を示す指標なのです。この指標は、国勢調査の結果をもとに計算され、都市の規模や人口分布を理解する上で重要な役割を果たしています。人口集中地区に指定されると、行政サービスの提供範囲や都市計画などにも影響を与えるため、都市の発展を考える上で欠かせない要素と言えるでしょう。

| 条件 | 詳細 |

|---|---|

| 人口密度 | 1平方キロメートルあたり4000人以上 |

| 隣接性 | 市町村の境界線の中で基準を満たす地域が互いに隣り合っている |

| 合計人口 | 隣接地域の合計人口が5000人を超えている |

都市計画との関係

都市計画は、街の健全な発展とそこに住む人々の暮らしの質を高めるための大切な計画です。この都市計画において、人口集中地区(DID)は重要な役割を担っています。DIDとは、人口密度が一定基準を超える地域を示し、街の賑わいの中心部と言えるでしょう。街の人口の分布や土地がどのように使われているかといった実態を把握するための基本的な資料として、DIDは活用されています。

例えば、DIDの人口規模やその変化を時間を追って分析することで、街が成長しているのか、それとも衰退しているのかといった傾向を掴むことができます。人口が増えている地域は、更なる発展のためのインフラ整備や、増加する人口に対応できる住宅供給の検討が必要になります。逆に人口が減少している地域では、街の活性化に向けた取り組みや、空き家対策などが求められます。

また、DIDの範囲や形を地図上に表すことで、街の構造の特徴や問題点が視覚的に分かりやすくなります。中心市街地の広がりや、郊外への人口移動の状況などが一目瞭然となるため、街づくりの現状を把握する上で非常に役立ちます。これらの情報は、都市計画における具体的な対策を立てる際や、その効果を評価する際に役立てられます。

さらに、DIDは街のインフラ整備にも深く関わっています。水道や下水道、道路、公園などの整備は、DIDの人口規模や分布を考慮して計画されます。人口が集中するDIDでは、より多くのインフラが必要となるため、DIDの情報はインフラ整備の優先順位を決定する上でも重要な要素となります。

このように、DIDは都市計画を進める上で欠かせない情報源であり、街の未来を描く上で重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 項目 | DIDの役割 |

|---|---|

| 人口規模/変化分析 | 街の発展/衰退傾向把握 発展地域:インフラ整備、住宅供給検討 衰退地域:活性化、空き家対策 |

| 範囲/形状の地図表示 | 街の構造/問題点の視覚化 中心市街地広がり、郊外人口移動状況把握 都市計画対策/効果評価 |

| インフラ整備 | 水道、下水道、道路、公園整備計画 インフラ整備優先順位決定 |

例外規定について

人口集中地区(DID)の指定には、原則として人口密度が1平方キロメートルあたり4000人以上であることが求められます。これは、一定の人口密度を基準とすることで、都市地域を明確に区分し、都市計画を効率的に進めるためのものです。しかし、この基準には例外が設けられています。人口密度が4000人に満たない地域でも、都市としての機能や特性を持つ地域はDIDとして指定される場合があります。

では、どのような地域が例外としてDIDに指定されるのでしょうか?代表的な例としては、空港、港湾、工業地帯などが挙げられます。これらの地域は、人口密度こそ低いものの、経済活動や交通の拠点としての役割を担っており、都市機能を支える重要な地域です。例えば、空港は国内外の人や物を結ぶ交通の要衝であり、周辺地域に経済効果をもたらします。港湾も同様に、物流の拠点として重要な役割を果たし、貿易や産業の発展に貢献します。また、工業地帯は、製造業を中心とした経済活動を支え、雇用創出や地域経済の活性化に寄与します。

このように、人口密度が低くても都市的な機能を持つ地域をDIDに含めることで、より実態に合った都市計画が可能となります。例えば、空港周辺の道路整備や港湾周辺の物流施設の整備など、地域の特性に合わせた都市計画を進めることができます。また、DID指定は、国勢調査などの統計データにも影響を与え、より正確な地域分析を行うためにも重要な要素となります。人口密度という一つの指標だけで判断するのではなく、地域の特性や機能を総合的に考慮することで、より効果的な都市計画を実現し、持続可能な地域社会の発展へと繋げることができるのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| DID指定の原則 | 人口密度が1平方キロメートルあたり4000人以上 |

| DID指定の例外 | 人口密度が4000人に満たない場合でも、都市としての機能や特性を持つ地域は指定される場合がある。 |

| 例外の具体例 | 空港、港湾、工業地帯など |

| 例外指定の理由 | 人口密度が低くても、経済活動や交通の拠点としての役割を担っており、都市機能を支える重要な地域であるため。 |

| 例外指定の効果 |

|

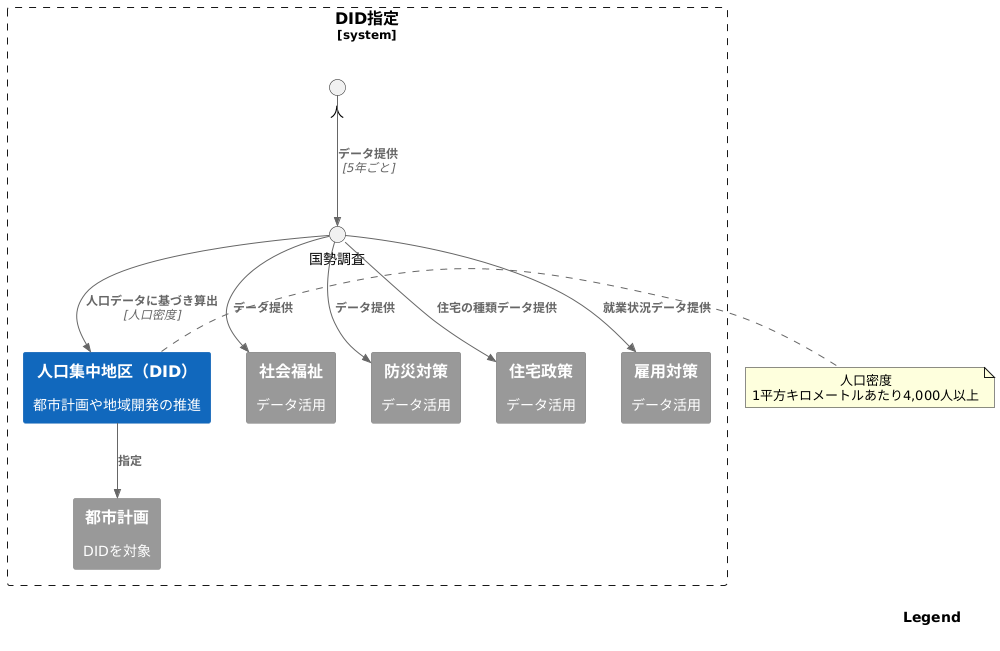

国勢調査との関連

人口集中地区(DID)の指定には、国勢調査の結果が欠かせません。国勢調査とは、日本に住むすべての人と世帯を対象に、5年ごとに実施される大規模な統計調査です。この調査で得られた人口データに基づき、DIDの基準となる人口密度が計算されます。

DIDは、簡単に言うと、人が密集して住んでいる地域のことです。街の賑わいや活気を表す指標の一つであり、都市計画や地域開発を進める上で重要な役割を果たします。DIDの指定には、1平方キロメートルあたり4,000人以上の人口密度という基準が設けられています。この基準を満たす地域がDIDとして指定され、都市計画の対象となります。

国勢調査では、人口だけでなく、世帯の構成や住宅の種類、就業状況など、様々な情報が収集されます。これらの情報は、DIDの指定以外にも、都市計画や社会福祉、防災対策など、幅広い分野で活用されています。例えば、住宅の種類に関するデータは、住宅政策の立案に役立ちますし、就業状況に関するデータは、雇用対策に役立ちます。

DIDを正確に指定するためには、正確な国勢調査データが不可欠です。国勢調査は、統計法に基づき実施される調査であり、回答は義務付けられています。調査への協力は、正確な統計データを得るために必要不可欠です。得られたデータは、私たちの暮らしをより良くするための政策立案に役立てられます。つまり、国勢調査への協力は、都市計画の推進に貢献するだけでなく、より良い社会を実現するための重要な役割を担っていると言えるでしょう。一人ひとりの協力が、未来の街づくりを支えているのです。

今後の展望と課題

都市は常に変化を続けており、その変化を捉える指標として人口集中地区(DID)は重要な役割を担っています。今後の都市計画において、DIDの展望と課題を踏まえることは、持続可能な都市開発を実現する上で不可欠です。都市化の進展や人口構造の変化はDIDの範囲や人口にも影響を与え、少子高齢化や地方の人口減少はDIDの分布や規模を変化させるでしょう。

まず、DIDの基準や算出方法を定期的に見直す必要があります。社会情勢の変化に合わせて、DIDの定義を更新することで、より現実に即した都市計画を立案できます。例えば、人口密度の基準や区域の境界線の設定方法などを見直すことで、変化する都市構造を的確に反映したDIDを算出できます。

また、DIDだけでなく他の指標も組み合わせて都市の現状を多角的に分析することが重要です。例えば、年齢別のDID人口を分析することで、高齢化が進む地域における医療や福祉の需要を予測し、必要な対策を講じることができます。さらに、DIDにおける住宅の状況を把握することで、住宅供給計画や空き家対策などに役立てることができます。交通インフラの整備状況や商業施設の分布なども併せて分析することで、より効果的な都市計画を策定できます。

将来を見据えた都市計画を推進するためには、DIDの変化を注視していく必要があります。DIDの拡大や縮小は、都市の成長や衰退を反映しています。DIDの変化を予測することで、都市開発や地域活性化に向けた効果的な施策を展開できます。例えば、DIDが縮小している地域では、人口流出の要因を分析し、雇用創出や定住促進のための対策を検討する必要があります。

このように、DIDは都市計画の重要な指標となるため、その変化を的確に捉え、他の指標と組み合わせて多角的に分析することで、持続可能な都市の未来を築き、地域社会の発展に貢献していくことができるでしょう。

| 展望と課題 | 具体的な内容 |

|---|---|

| DIDの基準・算出方法の見直し | 社会情勢の変化に合わせ、人口密度の基準や区域の境界線の設定方法などを見直すことで、より現実に即した都市計画を立案する。 |

| 多角的な指標の活用 | DIDだけでなく、年齢別DID人口、住宅状況、交通インフラ、商業施設分布など、他の指標も組み合わせて都市の現状を分析することで、より効果的な都市計画を策定する。 |

| DIDの変化の注視 | DIDの拡大や縮小を予測し、都市開発や地域活性化に向けた効果的な施策を展開する。例えば、DID縮小地域では人口流出要因を分析し、雇用創出や定住促進策を検討する。 |