床を支える縁の下の力持ち:根太

不動産の疑問

先生、「根太」って、梁とどう違うんですか?どちらも床を支えているように思うのですが…

不動産アドバイザー

良い質問ですね。確かにどちらも建物を支えるための木材です。違いを簡単に言うと、梁は建物の主要な構造材で、根太よりも太くて長い部材です。根太は梁の上に渡され、床板を直接支える、いわば梁の補助をする部材なんですよ。

不動産の疑問

じゃあ、垂木と根太の違いは、支える場所が違うだけですか?

不動産アドバイザー

その理解で大体合っています。根太は床を、垂木は屋根を支えるための部材です。どちらも同じように、板を直接支えるという役割を持っています。

根太とは。

「家や土地」と「建物を作る」ことに関わる言葉、「根太」について説明します。根太とは、床の骨組みとなる木材のことです。床板のすぐ下にあって、床板を支える横木です。根太は、床板を支えるための補強材で、床の安全性を高め、住み心地をよくする役割があります。梁(はり)と似ていますが、根太は梁よりも小さい部材です。また、根太と似たような役割を持つ補強材に垂木があります。床を支えるのが根太で、屋根を支えるのが垂木です。

根太とは

家屋の床を支える上で、なくてはならない大切な構造材、それが根太です。床板を直接支える横木である根太は、普段は目に触れることはありませんが、私たちの快適な暮らしを陰で支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。

根太は、床板をしっかりと固定することで、歩行時の安定感や快適性を保つ役割を担っています。もし根太がなければ、床は不安定で、歩くたびにギシギシと音を立てたり、沈み込んだりするかもしれません。根太があるおかげで、私たちは安心して家の中を歩き回ることができるのです。また、重い家具や家電製品などを置いても床が歪んだり、壊れたりするのを防いでくれるのも、根太の大切な役割です。

さらに、根太は建物の耐久性向上にも大きく貢献しています。床にかかる荷重を分散させることで、建物の構造全体への負担を軽減し、地震などによる損傷リスクを低減する効果も期待できます。

根太の役割は、床板を支えるだけにとどまりません。床下の通気を確保するのも、根太の重要な役割です。根太と地面の間には隙間があり、この隙間が空気の通り道となることで、床下の湿気を効果的に逃がすことができます。湿気がこもりがちな床下を乾燥させることで、カビや木材の腐朽を防ぎ、建物の寿命を延ばすことに繋がるのです。

このように、根太は家の快適性と耐久性を保つ上で、非常に重要な役割を果たしているのです。普段は目に触れることはありませんが、家づくりにおいて欠かせない存在と言えるでしょう。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 床板の支持 | 床板を直接支えることで、歩行時の安定感や快適性を保つ。 重い家具や家電製品などを置いても床が歪んだり、壊れたりするのを防ぐ。 |

| 耐久性向上 | 床にかかる荷重を分散させることで、建物の構造全体への負担を軽減し、地震などによる損傷リスクを低減する。 |

| 床下の通気確保 | 根太と地面の間の隙間が空気の通り道となり、床下の湿気を効果的に逃がし、カビや木材の腐朽を防ぐ。 |

根太の役割と重要性

家は、建物の土台の上に柱や梁を組み上げて骨組みを作り、その上に床や壁、屋根などを設けて完成します。床組みの中でも根太は、床板を直接支える重要な部材です。

根太の主な役割は、床にかかる荷重を分散させることです。人は歩いたり、家具を置いたりすることで常に床に力を加えています。この荷重は、根太を通して分散され、土台や柱、梁へと伝えられ、最終的に地面に伝わります。もし根太がないと、床板は荷重に耐えきれず、たわんだり、割れたりする危険性があります。根太によって荷重を分散させることで、床の強度と安定性を確保することができます。

また、根太は床の水平性を保つ上でも重要な役割を担います。地面は完全に平らであることは少なく、多少の傾斜や凸凹が存在します。根太を格子状に組んで、高さを調整することで、床の水平を保つことができます。水平な床は、家具の配置のしやすさや、住む人の快適さに繋がります。傾いた床では、家具が安定せず、転倒の危険性も高まります。また、歩く際に違和感を感じたり、平衡感覚に影響を及ぼす可能性もあります。

さらに、根太と床板の間に空間を作ることで、断熱材や防音材を敷き詰めることができます。これにより、床下の冷気や湿気を遮断し、室内の温度を快適に保つことができます。また、階下への生活音の伝わりを軽減し、静かな住環境を実現できます。このように、根太は住宅の快適性向上に大きく貢献しています。

根太は、木材や鋼材など様々な材料で作られますが、いずれも耐久性と強度が求められます。定期的な点検やメンテナンスを行うことで、建物の寿命を延ばすことに繋がります。

| 根太の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 荷重分散 | 床にかかる荷重を分散させ、土台や柱、梁へ伝達し、最終的に地面へ伝えることで、床の強度と安定性を確保する。 |

| 水平維持 | 地面の傾斜や凸凹を調整し、床の水平を保つことで、家具配置のしやすさや居住者の快適性を向上させる。 |

| 断熱・防音 | 根太と床板の間の空間に断熱材や防音材を敷き詰め、床下の冷気や湿気を遮断し、室内の温度を快適に保ち、階下への生活音の伝わりを軽減する。 |

| 耐久性・強度 | 木材や鋼材など様々な材料で作られ、耐久性と強度が求められる。定期的な点検やメンテナンスで建物の寿命を延ばす。 |

根太と梁の違い

家は、様々な部品が組み合わさって出来ています。中でも、建物を支える骨組みはとても重要です。その骨組みの中で、「根太」と「梁」はどちらも建物を支える部材ですが、それぞれ役割が違います。

まず「梁」について説明します。梁は、柱と柱の間を渡して、屋根や上の階の重さを支える、建物の主要な構造材です。家の大きさや構造によって、梁の大きさや使う材料も変わってきます。梁は、例えるなら家の大黒柱のような存在で、建物の全体を支えるという重要な役割を担っています。

次に「根太」について説明します。「根太」は、床板を直接支える部材で、梁に比べて細く短いのが特徴です。梁の上に根太を並べて、その上に床板を張ることで、床全体を支える構造を作ります。根太は、梁から床板への荷重を分散させる役割も担っています。

このように、梁と根太は、どちらも建物を支えるために必要な部材ですが、その役割と規模が違います。梁は建物の骨格、根太は筋肉のような役割と言えるでしょう。梁は建物の主要な構造を支え、根太は床という一部分を支えるというように、それぞれの役割を理解することで、家の構造への理解も深まります。

| 項目 | 梁 | 根太 |

|---|---|---|

| 役割 | 柱と柱の間を渡して、屋根や上の階の重さを支える、建物の主要な構造材 | 床板を直接支える部材 |

| 特徴 | 家の大きさや構造によって、大きさや使う材料も変わる | 梁に比べて細く短い |

| 支えるもの | 建物全体 | 床全体 |

| その他 | 家の大黒柱のような存在 | 梁から床板への荷重を分散させる |

| 例え | 建物の骨格 | 筋肉 |

根太と垂木

家屋を建てる際に、床や屋根を支えるために欠かせないのが横架材です。横架材には様々な種類がありますが、その中でも「根太」と「垂木」は重要な役割を担っています。どちらも水平方向に木材を配置し、その上に板を張ることで面を作り上げます。一見すると似たような部材に思えますが、設置場所や役割、形状などに違いがあります。

まず、根太は床下で床板を支える部材です。床板を直接地面に敷設すると、湿気やシロアリの被害を受けやすくなります。そこで、地面と床板の間に空間を設けるために根太を使用します。この空間は、床下の通気を確保し、湿気を逃がすことで建物の耐久性を高める役割を果たします。また、床下に配管や断熱材を通すためのスペースも確保できます。根太は、床板をしっかりと支えるために、ある程度の太さと強度が必要です。

一方、垂木は屋根の骨組みを形成し、屋根板を支える部材です。屋根の形状に合わせて傾斜しており、雨水をスムーズに流す役割も担います。垂木の断面形状は、屋根の勾配や積雪量などによって異なります。積雪量の多い地域では、より頑丈な垂木が必要となります。また、垂木の間隔も屋根の構造や使用する屋根材によって調整されます。屋根の勾配がきついほど、垂木にかかる荷重は大きくなるため、間隔を狭くする必要があります。

このように、根太と垂木はどちらも横架材として建物を支える重要な部材ですが、設置場所と役割が異なり、求められる形状や寸法も違います。根太は床下で水平に設置され、床板を支え、床下の空間を確保します。垂木は屋根の形状に合わせて傾斜して設置され、屋根板を支え、雨水を流す役割を果たします。家屋を建てる際には、これらの部材の役割を理解し、適切な材料を選択することが大切です。

| 項目 | 根太 | 垂木 |

|---|---|---|

| 設置場所 | 床下 | 屋根 |

| 役割 | 床板を支える、床下の空間確保 | 屋根板を支える、雨水を流す |

| 形状 | 水平 | 屋根の形状に合わせた傾斜 |

| 寸法 | ある程度の太さと強度が必要 | 屋根の勾配や積雪量によって異なる |

根太の材質

床を支える大切な部材である根太には、様々な材料が使われています。それぞれに特徴があるので、建物の用途や環境に合わせて選ぶことが大切です。古くから使われてきたのは木材です。木材の中でも、針葉樹は強度が高く、シロアリなどの害虫にも強いという利点があります。加工もしやすく、費用も抑えられるため、住宅の床下地として広く使われています。特に、ヒノキやスギ、マツなどがよく使われます。これらの木材は、強度と耐久性を両立しており、日本の風土にも合っています。

木材の根太は、年月とともに乾燥による収縮や、湿気による膨張が起こることがあります。そのため、近年では、乾燥させた木材を接着剤で貼り合わせて作る集成材もよく使われています。集成材は、無垢材に比べて強度や寸法安定性が高く、反りや割れも少ないため、床の耐久性を高めることができます。また、節が少ないため、見た目も美しく仕上がります。

一方、鋼材の根太は、木材に比べて強度が格段に高く、火にも強いという特徴があります。そのため、大きな建物や、火災に対する安全性を高める必要がある建物によく用いられます。また、鋼材は腐りにくいため、湿気が多い場所にも適しています。ただし、木材に比べると費用は高くなります。

このように、根太の材料にはそれぞれ長所と短所があります。建物の構造や用途、そして周辺の環境などを考慮して、最適な材料を選ぶことが、建物の安全性と快適性を確保するために重要です。木の温もりを重視する場合は木材を、より高い強度や耐火性が必要な場合は鋼材を選ぶなど、専門家とよく相談しながら決めるようにしましょう。

| 材料 | 特徴 | メリット | デメリット | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| 木材(針葉樹:ヒノキ、スギ、マツなど) | 強度が高く、シロアリなどの害虫に強い。加工しやすい。 | 強度と耐久性のバランスが良い。日本の風土に合っている。費用が抑えられる。 | 乾燥による収縮や湿気による膨張が起こる可能性がある。 | 住宅の床下地 |

| 集成材 | 乾燥させた木材を接着剤で貼り合わせている。 | 無垢材に比べて強度や寸法安定性が高い。反りや割れが少ない。見た目も美しい。 | 木材よりは高価 | 床の耐久性を高めたい場合 |

| 鋼材 | 木材に比べて強度が格段に高く、火にも強い。腐りにくい。 | 大きな建物や火災に対する安全性を高める必要がある建物に最適。湿気が多い場所にも適している。 | 木材に比べて費用が高い。 | 大きな建物、高い耐火性が必要な建物 |

根太の点検と維持管理

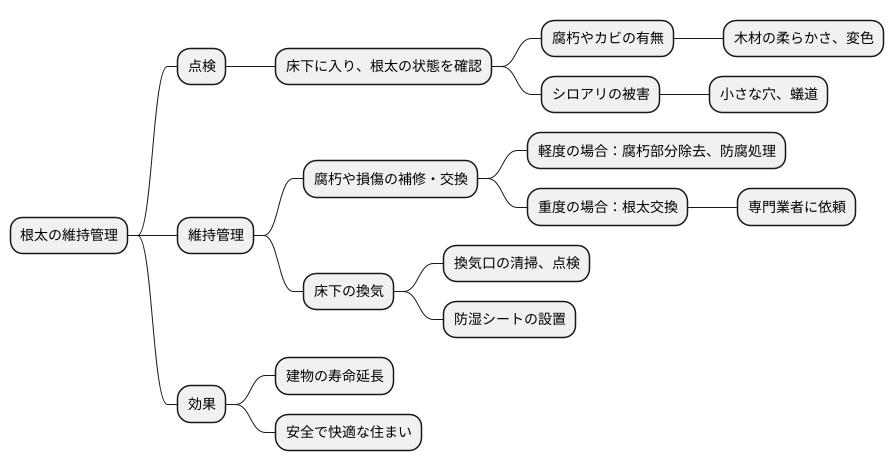

家は、土台や柱の上に梁を架け、その上に床板を敷くための骨組みである根太によって支えられています。この根太は建物の重要な構造部分であり、定期的な点検と適切な維持管理が家の寿命を延ばす上で欠かせません。

まず、点検では床下に入り、根太の状態を注意深く確認します。木材である根太は、湿気の影響を受けやすく、腐朽やカビが発生していないか調べることが重要です。木材が柔らかくなっていたり、変色している場合は、腐朽が始まっている可能性があります。また、シロアリの被害も確認する必要があります。シロアリは木材を食い荒らすため、根太に小さな穴や蟻道が見つかった場合は、速やかに駆除業者に相談しましょう。

根太に腐朽や損傷が見つかった場合は、放置せずに早急に補修または交換を行いましょう。軽度の腐朽であれば、腐朽部分を取り除き、防腐処理を施した新しい木材で補修することができます。しかし、損傷がひどい場合は、根太を交換する必要があります。これらの作業は専門的な知識と技術が必要となるため、専門業者に依頼することが安心です。

根太の劣化を防ぐためには、床下の換気を適切に行うことが重要です。湿気がこもると木材が腐りやすくなるため、床下換気口の清掃や点検を定期的に行い、空気の流れを良くしましょう。また、床下に防湿シートを敷くことも効果的です。地面からの湿気を遮断することで、根太を乾燥した状態に保ち、腐朽やカビの発生を防ぎます。

このように、日頃から根太の状態に気を配り、適切な点検と維持管理を行うことで、建物の寿命を延ばし、安全で快適な住まいを長く保つことができるのです。