木の年輪:晩材とは?

不動産の疑問

先生、「晩材」って、夏にできる木の部分ですよね? 冬にはできないんですか?

不動産アドバイザー

そうだね、夏から秋にかけてできる部分だよ。冬は成長が止まってしまうから、晩材は作られないんだ。

不動産の疑問

じゃあ、一年に一つずつ晩材の層ができるんですか? 年輪みたいなものですか?

不動産アドバイザー

まさにその通り! 年輪の一つの中には、春から夏にできる『早材』と、夏から秋にできる『晩材』が両方含まれているんだよ。晩材の方が色が濃いから、年輪の境目がはっきり見えるんだね。

晩材とは。

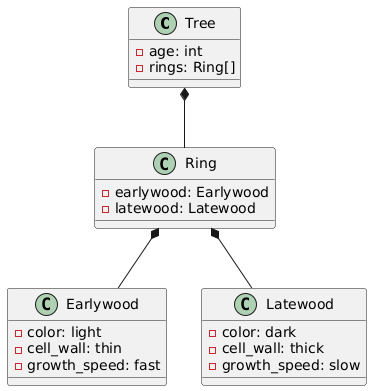

「土地や建物」と「建物を建てること」についてよく使われる言葉に「晩材」というものがあります。晩材とは、夏から秋にかけてできる木の細胞のことです。夏材とも呼ばれます。これに対して、春から夏にかけてできる木の細胞は早材と呼ばれます。晩材は、細胞の壁が厚くて色が濃いのが特徴です。一方、早材は細胞の壁が薄くて色が薄いのが特徴です。早材は春材とも呼ばれます。

木の成長と年輪

木の幹を輪切りにすると、同心円状の模様が現れます。これを年輪と呼び、木の成長の歩みが刻まれた記録です。まるで木の履歴書のように、その木の生きた時代を読み解くことができます。この年輪は、一年を通して木の成長速度が変化することにより生まれます。

暖かい季節、春から夏にかけては、木は盛んに成長します。太陽の光をたくさん浴び、豊富な水分を吸収しながら、細胞壁の薄い、明るい色の木材を作ります。これを早材と呼びます。早材は、木がぐんぐん背を伸ばし、枝を力強く広げる時期に形成されるため、柔らかく、明るい色合いをしています。

一方、夏から秋にかけては、気温が下がり、日照時間も短くなります。すると、木の成長速度は徐々に遅くなり、細胞壁の厚い、濃い色の木材が作られます。これを晩材と呼びます。晩材は、厳しい冬に向けて木がしっかりと身支度をする時期に形成されるため、緻密で硬く、濃い色合いをしています。

この色の薄い早材と色の濃い晩材が一年ごとに交互に繰り返されることで、はっきりとした輪のような模様、つまり年輪が作られます。一年に一組の早材と晩材が作られるため、年輪を数えることで、木の年齢を知ることができます。

また、年輪の幅を見れば、その年の気候条件を推測することもできます。年輪の幅が広い年は、暖かく、雨も適度に降った、木にとって過ごしやすい一年だったと考えられます。反対に、年輪の幅が狭い年は、寒かったり、乾燥していたりして、木の成長が阻害された一年だったと考えられます。このように、年輪は木の年齢を知るだけでなく、過去の気候変動を解き明かす手がかりにもなるのです。

晩材の特徴

秋から冬にかけて木々が成長する時期に作られる部分が晩材です。これは、春から夏にかけて作られる早材とは対照的な性質を持っています。早材は成長が盛んな時期に作られるため、細胞の壁が薄く、色が薄いため、全体として軽く柔らかい材質となります。一方、晩材は成長が穏やかになる時期に形成されるため、細胞壁が厚く緻密に詰まっており、色が濃く、硬くて重い材質となります。

晩材の密度は早材よりも高いため、強度に優れています。これは、細胞壁が厚く、細胞同士がしっかりと結びついているためです。また、晩材は水分が少ないため、腐朽菌やシロアリなどの害虫に対する抵抗力も高くなります。木材の耐久性を高めるには、この晩材の存在が欠かせません。木材全体の中で晩材が占める割合が多いほど、その木材は硬く、重く、そして耐久性が高いと言えます。

晩材の色は、木の種類によって異なります。針葉樹の場合は、一般的に赤みを帯びた茶色をしています。一方、広葉樹の場合は、より濃い茶色をしていることが多いです。この色の違いは、それぞれの樹種が持つ色素の違いによるものです。

木材の強度や耐久性は、晩材の割合と密接に関係しています。建物の構造材など、強度が求められる用途には、晩材の割合が多い木材が適しています。晩材の割合が多い木材を使うことで、より安全で長持ちする建物を作ることができるのです。柱や梁などの構造材を選ぶ際には、晩材の割合を重要な指標として参考にすると良いでしょう。また、家具などでも、晩材の割合が多い木材は、傷がつきにくく、長く使い続けることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 形成時期 | 秋から冬 |

| 細胞壁 | 厚く緻密 |

| 色 | 濃く、木の種類によって異なる(針葉樹:赤みを帯びた茶色、広葉樹:濃い茶色) |

| 材質 | 硬くて重い |

| 密度 | 高いため、強度に優れている |

| 水分量 | 少ないため、害虫抵抗性が高い |

| 耐久性 | 高いため、建物の構造材などに適している |

| 晩材の割合 | 多いほど、木材は硬く、重く、耐久性が高い |

早材と晩材の見分け方

木の切り口をよく見ると、同心円状の模様、すなわち年輪が見られます。この年輪は、一年ごとの成長の記録であり、木の生きた証です。そして、この年輪の中には、色の薄い部分と濃い部分が交互に並んでいます。これが、早材と晩材と呼ばれるものです。

春から夏にかけて、木は盛んに成長します。この時期に作られるのが早材です。早材は、細胞の壁が薄く、細胞の大きさも大きいのが特徴です。そのため、光をよく通し、明るく見えます。また、柔らかく、爪で押すとへこむこともあります。まるでスポンジのような、柔らかく軽い組織です。

一方、秋から冬にかけて成長が遅くなる時期に作られるのが晩材です。晩材は、細胞の壁が厚く、細胞も小さいため、緻密で硬い組織になります。そのため、光を通しにくく、濃い色に見えます。また、硬いため、爪で押してもへこみません。

この早材と晩材の色の違いが、年輪を目に見える形で浮かび上がらせているのです。一年の中で、春夏の成長期に作られる明るい色の早材と、秋冬の成長が緩やかな時期に作られる濃い色の晩材が交互に作られることで、木の年輪は形成されます。

さらに、年輪の幅や早材と晩材の割合を見ることで、その木が育った環境を推測することもできます。例えば、年輪の幅が広い場合は、その年は気候が温暖で、雨が適度に降り、木にとって良い生育環境であったと考えられます。反対に、年輪の幅が狭い場合は、乾燥や寒さなどの厳しい環境であったことを示しています。また、早材の割合が多い場合は、生育条件が良好であったことを示唆し、晩材の割合が多い場合は、生育条件が厳しかったことを示唆します。このように、年輪を詳しく観察することで、木の成長の歴史や、その木が生きてきた環境を読み解くことができるのです。

| 時期 | 種類 | 細胞壁 | 細胞サイズ | 色 | 硬さ | 年輪幅 | 生育環境 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 春~夏 | 早材 | 薄い | 大きい | 薄い | 柔らかい | 広い → 良好な生育環境 狭い → 厳しい環境 |

早材が多い → 良好な生育条件 晩材が多い → 厳しい生育条件 |

| 秋~冬 | 晩材 | 厚い | 小さい | 濃い | 硬い |

木材の利用

木材は、昔から建物や家具、道具など、様々な用途に使われてきました。木材の種類によって、性質や特徴が変わるため、用途に合った木材を選ぶことが大切です。

まず、建物の骨組みなど、強度が必要な部分には、年輪の濃い部分が広く、硬くて重い木材が向いています。具体的には、檜(ひのき)や杉(すぎ)などが挙げられます。檜は耐水性、耐腐朽性に優れ、神社仏閣などにも用いられる高級木材です。杉は檜に比べて柔らかく加工しやすいという特徴があります。

一方、家具や道具には、加工しやすく、美しい木目の木材が好まれます。例えば、欅(けやき)や桜(さくら)などが挙げられます。欅は木目が美しく、強度も高いため、高級家具などに用いられます。桜は、淡い紅色で美しく、家具や楽器などに利用されます。

近年では、木材の使い方も多様化しています。木材を燃やして作る木質バイオマスエネルギーは、再生可能エネルギーとして注目を集めています。また、木材を細かく砕いて接着剤で固めたパーティクルボードや、薄い板を重ねて接着した合板など、新しい建材の開発も進んでいます。これらの建材は、木材を有効活用できるだけでなく、強度や断熱性にも優れているという利点があります。

木材は、木を植えて育てれば再び手に入る再生可能な資源です。限りある資源を大切に使い、未来へ繋いでいくためにも、木材の利用はますます重要になってきます。

木材を使う際には、森林を守っていくことも忘れてはいけません。計画的に木を植え、適切に管理することで、木材資源を持続的に利用していくことができます。木材を有効に活用し、森林を守り育てていくことで、持続可能な社会を作っていくことができるでしょう。

| 木材の種類 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 檜(ひのき) | 硬くて重い、耐水性、耐腐朽性に優れる | 建物の骨組み、神社仏閣 |

| 杉(すぎ) | 檜に比べて柔らかく加工しやすい | 建物の骨組み |

| 欅(けやき) | 木目が美しく、強度も高い | 高級家具 |

| 桜(さくら) | 淡い紅色で美しい | 家具、楽器 |

| パーティクルボード | 木材を細かく砕いて接着剤で固めたもの | 建材 |

| 合板 | 薄い板を重ねて接着したもの | 建材 |

年輪からわかること

木の年輪は、木の成長の記録であると同時に、過去の環境変化を記録した貴重な資料でもあります。まるで木の履歴書のように、その年輪の一つ一つに、過去の気候や出来事が刻まれているのです。年輪の幅や密度、含まれる成分などを詳しく調べることで、過去の気温や雨の量、日照時間などを推定することができます。この研究は、年輪年代学と呼ばれ、考古学や昔の気候を研究する分野で広く活用されています。

例えば、遺跡から見つかった木材の年輪を分析することで、遺跡が作られた時代を特定することができます。また、古い建物の柱や梁に使われた木材の年輪を調べることで、建物の建築年代を特定し、歴史的価値を評価するのに役立ちます。さらに、過去の気候変動の様子を復元することで、未来の気候変動を予測するための重要な情報を得ることもできます。過去の気温の変化や干ばつの発生時期などを知ることで、将来の気候変動に備えるための対策を立てることができます。

年輪年代学は、樹木年輪年代学とも呼ばれ、様々な分野で応用されています。美術品の真贋判定にも役立ちます。絵画や彫刻に使われた木材の年輪を分析することで、その作品が本当にその時代に作られたものなのかどうかを判断することができます。また、年輪から過去の森林火災の発生時期や頻度を調べることで、森林火災の起こる仕組みを解明し、火災を防ぐ対策に役立てることもできます。

年輪は、自然からの贈り物と言えるでしょう。それは、過去の環境変化を記録した貴重な資料であるだけでなく、未来への指針となる情報も提供してくれるのです。私たちはこの自然からの贈り物を大切に守り、未来へと繋いでいく必要があります。

| 年輪の役割 | 活用分野 | 具体的な活用例 |

|---|---|---|

| 過去の環境変化の記録 | 年輪年代学(樹木年輪年代学) | 過去の気温、雨量、日照時間などの推定 |

| 木の成長記録 | 考古学 | 遺跡の年代特定 |

| – | 建築 | 建物の建築年代特定、歴史的価値評価 |

| – | 気候研究 | 過去の気候変動の復元、未来の気候変動予測 |

| – | 美術品鑑定 | 美術品の真贋判定 |

| – | 森林火災研究 | 森林火災発生時期・頻度調査、火災防止対策 |