曳家:建物を動かす技術

不動産の疑問

先生、『曳屋』ってどういう意味ですか?

不動産アドバイザー

簡単に言うと、建物を壊さずに、そのまま別の場所へ移動させる工事のことだよ。

不動産の疑問

へえー!そんなことできるんですね。何のためにするんですか?

不動産アドバイザー

道路を広げたり、土地を有効に使ったり、歴史的な建物を残したい時など、色々な理由があるんだよ。家の湿気を避けて長持ちさせるためにも使われることがあるね。

曳屋とは。

建物に関する言葉で『曳き家』というものがあります。曳き家とは、歴史のある建物などを壊さずに、そのままの形で別の場所へ移動させる工事方法のことです。道路を広げたり、土地を整理したり、土地を有効に活用したり、歴史的に価値のある建物を残したりするために使われます。また、湿気を避けて家を長持ちさせるために、高い場所へ移動させる場合もあります。

曳家の概要

曳家は、建物を壊すことなく、そのままの姿で別の場所へ移す建築技術です。この技術は、家屋を土台から切り離し、機械を使って移動させ、新たな場所に据え付けるという、複雑で緻密な作業を伴います。まるで家を歩かせるように移動させることから、「曳家」と呼ばれています。

この技術は古くから日本で培われてきました。神社仏閣のような、歴史的にも文化的にも価値の高い建物を移築する際に用いられてきた歴史があります。職人の熟練した技術と経験によって、釘一本に至るまで元の状態を保ったまま、建物は新たな場所へと移されます。現代においても、その技術は脈々と受け継がれています。

曳家は、道路を広げたり、土地を整理したりする際に、建物を壊さずに済む方法として活用されています。また、土地をより有効に使うために建物を移動させる場合や、災害から建物を守る目的でも用いられています。例えば、水害の危険性が高い地域から、より安全な場所へ建物を移すことで、建物を守ることができるのです。

曳家の最大の利点は、建物の歴史的価値を守りながら、新たな場所で再利用できることです。古民家など、長い年月をかけて風情を醸し出してきた建物を壊さずに、新たな場所で再び命を吹き込むことができます。また、新築する場合に比べて、資源の消費を抑えることができるという環境面での利点もあります。建物を壊す際に発生する廃棄物を減らすことができ、環境への負荷を軽減することに繋がります。

このように、曳家は単なる移動技術ではなく、歴史的建造物の保存、土地の有効活用、災害対策、環境保全など、様々な側面から社会に貢献する重要な技術と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 曳家とは | 建物を壊さずに、そのままの姿で別の場所へ移す建築技術 |

| 方法 | 家屋を土台から切り離し、機械を使って移動させ、新たな場所に据え付ける |

| 歴史 | 古くから日本で培われ、神社仏閣などの移築に用いられてきた |

| 現代における活用例 |

|

| 利点 |

|

| 社会的貢献 | 歴史的建造物の保存、土地の有効活用、災害対策、環境保全 |

曳家の目的

家は建て替えだけでなく、移動させるという選択もあります。曳家と呼ばれる技術を用いることで、建物を解体することなく、別の場所へ移動させることができます。曳家を行う理由は様々ですが、大きく分けると敷地の有効活用、災害対策、建物の保存という三つの目的があります。

まず、敷地の有効活用という点では、道路の拡張や区画整理に伴う建物の移転が代表的な例です。公的な事業によって、やむを得ず立ち退きが必要になった場合、曳家によって大切な住まいをそのまま移動させることができます。また、自宅の庭を広くしたい、駐車場を作りたいといった場合にも、曳家は有効な手段となります。限られた敷地の中で、建物の配置を変えることで、より快適な居住空間を実現できます。

次に、災害対策としての曳家も注目を集めています。近年、地震や水害、土砂災害など、自然災害の規模や頻度が増加しています。特に、浸水被害の危険性が高い地域では、建物を高台へ移動させることで、水害リスクを軽減できます。建物の安全性を高めるための手段として、曳家の需要はますます高まっていると言えるでしょう。

最後に、建物の保存という目的で曳家が用いられることもあります。歴史的価値のある古民家や歴史的建造物を解体から守り、後世に残すためには、適切な環境での保存が不可欠です。老朽化した建物を安全な場所へ移築したり、保存に適した環境に移設したりすることで、貴重な文化財を守ることができます。このように、曳家は単なる移動手段ではなく、建物を活かすための様々な可能性を秘めた技術と言えるでしょう。

| 曳家の目的 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 敷地の有効活用 | 道路の拡張や区画整理に伴う建物の移転、庭を広くしたい、駐車場を作りたいなど、限られた敷地の中で建物の配置を変えることで、より快適な居住空間を実現。 | 道路拡張で立ち退きになった家の移転、庭を広げるための家の移動 |

| 災害対策 | 地震や水害、土砂災害など、自然災害から建物を守るため、高台へ移動させることで、水害リスクを軽減。 | 浸水被害の危険性が高い地域にある家を、高台へ移動。 |

| 建物の保存 | 歴史的価値のある古民家や歴史的建造物を解体から守り、後世に残す。老朽化した建物を安全な場所へ移築したり、保存に適した環境に移設。 | 歴史的価値のある古民家を安全な場所に移築、老朽化した歴史的建造物を保存に適した環境に移設。 |

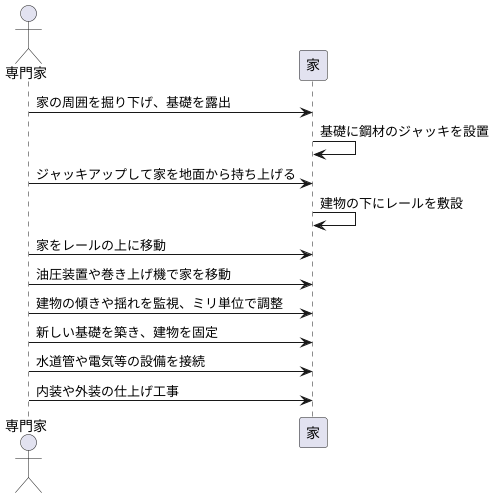

曳家の工程

家は、一度建てたらずっと同じ場所に建っているものと思われがちですが、実はそうではありません。建物をそのまま別の場所へ移築する「曳家」という技術があります。曳家は、歴史的建造物の保存や土地の有効活用などに役立っています。この作業は、まるで家を歩かせるような、高度な技術と緻密な計画が必要です。

まず、建物を移動させるための準備として、家の周囲を丁寧に掘り下げ、基礎を露出させます。そして、建物の土台となる基礎部分に、頑丈な鋼材でできたジャッキを設置します。このジャッキは、建物を安全に持ち上げるための重要な役割を担います。ジャッキアップによって、家は地面からゆっくりと持ち上げられ、まるで宙に浮いているかのようです。

次に、移動の準備として、建物の下に頑丈なレールを敷設します。このレールは、家を新しい場所へ導くための道となるのです。持ち上げられた家は、慎重にレールの上へと移動されます。そして、油圧装置や巻き上げ機を使って、レールに沿って家全体をゆっくりと移動させていきます。この間、専門家は建物の傾きや揺れを常に監視し、ミリ単位で調整を行いながら、安全に移動を進めていきます。まさに、熟練の技と経験が求められる工程です。

移動が完了したら、新しい基礎となる土台を築き、建物をしっかりと固定します。これで、家は新しい土地に根を下ろすことになります。最後に、水道管や電気の配線などの生活に必要な設備を接続し、内装や外装の仕上げ工事を行います。こうして、家は元の状態に戻り、新しい場所で再び生活が始まります。

これらの曳家の工程は、建物の大きさや形、移動距離、周囲の環境などによって、それぞれ異なる計画と準備が必要となります。そのため、専門の業者による入念な調査と綿密な計画が不可欠です。まるで家を歩かせるかのような曳家という技術は、建物の歴史を未来へと繋ぐ、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

曳家の費用

家の曳き家にかかる費用は、工事の規模や内容によって大きく変わります。数百万円から数千万円、場合によってはそれ以上かかることもあります。家の大きさや形、移動距離、作業の難しさなど、様々な要素が費用に影響します。

まず、建物を動かすための費用が大きな割合を占めます。これは、家の大きさや重さ、移動距離によって変動します。移動距離が長ければ長いほど、費用は高くなります。また、クレーンなどの重機を使う必要がある場合や、特殊な技術が必要な場合は、さらに費用がかさむ可能性があります。

次に、新しい基礎を作る費用も必要です。曳き家では、建物を移動させた後に、新しい場所に基礎を築かなければなりません。この基礎工事の費用は、地盤の状況や基礎の種類によって異なります。地盤が弱い場合は、地盤改良工事が必要になることもあり、追加費用が発生します。

さらに、電気、水道、ガスなどのライフラインの接続工事費用も忘れてはいけません。建物を移動させると、これらのライフラインを新たに接続する必要があります。接続工事の費用は、建物の位置やライフラインの状況によって変わってきます。

内装や外装の仕上げ工事を行う場合は、その費用も必要になります。曳き家によって、建物に多少の損傷が生じる可能性があります。そのため、壁の塗り直しや床の張り替えなど、修繕や改修工事が必要になる場合があります。これらの工事費用も、工事の内容や範囲によって異なります。

その他にも、道路を使用するための許可申請費用や、近隣住民への説明会などの費用、仮住まいが必要な場合はその費用なども発生する可能性があります。

曳き家を検討する際は、複数の業者から見積もりを取り、費用や内容を比較検討することが重要です。それぞれの業者の見積もり内容を carefully に確認し、不明な点があれば質問して、納得した上で業者を選びましょう。

| 費用項目 | 内訳 | 影響する要素 |

|---|---|---|

| 建物を動かす費用 | 家の移動 | 家の大きさ、重さ、移動距離、重機使用の有無、特殊技術の必要性 |

| 新しい基礎を作る費用 | 基礎工事 | 地盤の状況、基礎の種類、地盤改良工事の必要性 |

| ライフラインの接続工事費用 | 電気、水道、ガス接続 | 建物の位置、ライフラインの状況 |

| 内装や外装の仕上げ工事 | 修繕・改修工事 | 工事の内容、範囲 |

| その他 | 道路使用許可申請費用、近隣住民への説明会費用、仮住まい費用など | – |

曳家のメリット

家屋をそのまま移動させる「曳家」は、様々な利点を持っています。一番の利点は、建物を壊さずに移動できることです。特に、歴史的に価値のある建物や、家族の思い出が詰まった愛着のある家をそのまま残したいという場合に、曳家は最適な方法です。建物を解体して新しく建てるよりも、多くの場合で工期が短く済みます。そのため、全体的な費用を抑えることができる可能性も高くなります。

また、曳家は環境にも優しい工法です。新しい家を建てる際には、大量の木材やコンクリートなどの材料が必要になります。曳家は既存の建物を利用するため、これらの材料を新たに使う必要がなく、資源の無駄遣いを減らすことができます。解体によって発生する大量のごみも減らせるため、環境への負担を軽減することに繋がります。環境問題への意識が高まる現代において、曳家は持続可能な建築手法として注目されています。

さらに、曳家によって土地を有効活用できるケースもあります。例えば、狭い土地に家が建っている場合、建て替えが難しいことがあります。曳家であれば、建物を一時的に移動させて、土地を広げたり、地下室を作ったりすることが可能になります。その後、再び建物を元の位置に戻すことで、限られた土地を最大限に活用できます。

費用面でも、曳家はメリットがある場合があります。状況によっては、新築よりも費用を抑えられる場合もあります。もちろん、建物の大きさや移動距離、地盤の状況などによって費用は変動します。しかし、新築費用と比較検討することで、曳家が経済的に有利な選択となる可能性もあります。このように、曳家は経済面、環境面、そして土地活用といった様々な側面から見て、多くのメリットを持つ魅力的な建築技術と言えるでしょう。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 建物の保存 | 歴史的価値のある建物や思い出の詰まった家を壊さずに移動できる |

| 工期短縮 | 解体・新築よりも工期が短く、費用を抑えられる可能性がある |

| 環境への配慮 | 資源の無駄遣いを減らし、解体ゴミを削減できる持続可能な建築手法 |

| 土地の有効活用 | 狭い土地でも建物を移動させて土地を広げたり、地下室を作るなど、土地の有効活用が可能 |

| 費用面 | 状況によっては新築より費用を抑えられる場合もある |

曳家の事例

建物全体を移動させる「曳家」は、その用途の広さから様々な場面で活用されています。古くは神社仏閣といった歴史的建造物の移築に用いられてきました。その技術は現代にも受け継がれ、住宅や公共施設など、規模や種類を問わず様々な建物の移動に役立っています。

例えば、都市開発に伴う道路拡張工事において、立ち退きを迫られる住宅を曳家によって移動させる事例があります。これにより、建物を解体することなく、住み慣れた家での暮らしを継続することが可能になります。また、近年増加する自然災害への対策としても曳家は有効です。浸水被害の想定される地域にある建物を、安全な高台へ移動させることで、家屋とそこに住む人々の命を守ることができます。

さらに、歴史的価値のある古民家の保存にも曳家は貢献しています。老朽化が進む古民家を別の場所へ移築し、改修することで建物の保存と活用を両立させることができます。このように曳家は、建物の物理的な移動だけでなく、歴史や文化の継承、更には地域活性化にも繋がる重要な役割を担っています。曳家によって、貴重な財産である建物を未来へ繋いでいくことができるのです。

曳家には、建物をジャッキアップしてレールに乗せ、油圧装置などでゆっくりと移動させる方法や、建物の下に鋼材などの梁を通して移動させる方法など、様々な工法があります。建物の構造や周囲の環境、移動距離などに応じて最適な方法が選択されます。専門の業者が綿密な計画と高度な技術を用いて行うことで、建物を安全かつ確実に移動させることができるのです。

| 曳家の用途 | メリット |

|---|---|

| 都市開発(道路拡張工事など) | 立ち退きを迫られる住宅を移動させることで、住み慣れた家での暮らしを継続できる。 |

| 自然災害対策 | 浸水被害の想定される地域にある建物を安全な場所へ移動させることで、家屋とそこに住む人々の命を守ることができる。 |

| 歴史的建造物の保存 | 老朽化が進む古民家を別の場所へ移築し、改修することで建物の保存と活用を両立できる。 |