土地の数え方:筆

不動産の疑問

先生、「筆」って土地の数え方ですよね?どんな時に使うんですか?

不動産アドバイザー

そうだね。土地を数える単位だよ。例えば、土地の売買や相続、登記など、土地の権利関係が関わる場面で使われるんだ。

不動産の疑問

権利関係ですか…難しそうですね。もう少し具体的に教えてもらえますか?

不動産アドバイザー

例えば、土地を分割したり、逆に複数の土地を一つにまとめたりする時に『分筆』や『合筆』といった言葉が出てくるけど、これも「筆」という単位を基準にしているんだよ。つまり、土地の権利を明確にするためにも「筆」は大切な単位なんだ。

筆とは。

土地や建物を扱う言葉で「筆」というものがあります。これは土地の数を数える単位です。例えば、土地の数を数える時、一筆、二筆のように使います。また、一つだけの土地として登録されている土地をいくつか分けて、土地の記録に書き直すことを分筆と言います。逆に、複数の土地を合わせて一つにすることを合筆と言います。

土地の単位

土地の広さを表す際には、よく平方メートルや坪といった単位を用います。しかし、土地の個数を数える際には、これらの単位は使いません。土地の個数を数える専用の単位として、「筆」があります。例えば、土地が一つあれば「一筆」、二つあれば「二筆」といった具合です。これは、その土地の面積の大きさや形に関わらず、それぞれ独立した土地の個数を表しています。

土地の売買や相続といった不動産の取引では、この「筆」という単位が重要な役割を担います。一つ一つの土地は、法務局が保管する登記簿に記録されており、この登記簿でも土地は「筆」を単位として管理されています。そのため、土地にまつわる手続きを行う際には、必ずこの「筆」という単位を意識する必要があります。

例えば、同じ敷地内に複数の建物が建っている場合、それぞれの建物が別々の土地に建っているのか、それとも一つの土地に建っているのかによって、建物の所有者がそれぞれ土地を所有しているのか、共有しているのかが変わってきます。また、土地を分割したり、複数の土地を一つにまとめたりする場合にも、「筆」という単位が関わってきます。分割によって土地の「筆」が増え、まとめることで「筆」が減るといった具合です。

さらに、固定資産税や都市計画税といった税金も、この「筆」ごとに課税されます。そのため、土地の「筆」の数が増えると、税金の計算も複雑になる場合があるので注意が必要です。土地の取引や管理を行う際には、面積だけでなく「筆」数にも気を配り、登記簿の内容をよく確認することが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 単位 | 土地の個数を数える単位は「筆」。面積の単位(平方メートル、坪)とは異なる。 |

| 登記簿 | 土地は「筆」を単位として登記簿に記録・管理されている。 |

| 不動産取引 | 売買、相続などで「筆」の概念が重要となる。所有形態(共有、単独所有)にも影響。 |

| 土地の分割・統合 | 分割で「筆」が増え、統合で「筆」が減る。 |

| 税金 | 固定資産税、都市計画税は「筆」ごとに課税される。「筆」数が多いと計算が複雑になる場合も。 |

| 注意点 | 土地の取引、管理では面積だけでなく「筆」数にも注意し、登記簿を確認する。 |

筆と登記

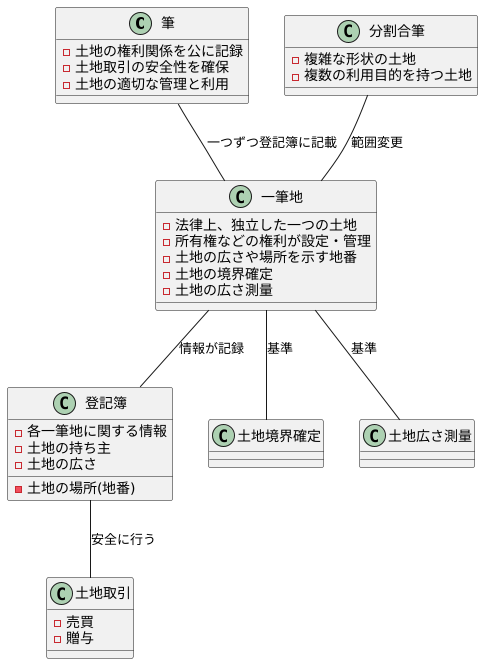

土地を数える際に「筆」という言葉を用いますが、これは単なる数え方の単位にとどまりません。土地の権利関係を公に記録する登記制度においても、筆は中心的な役割を担っています。

土地は、原則として一つずつ「筆」として登記簿に記載されます。この一つずつの土地を「一筆地」と呼びます。一筆地は、法律上、独立した一つの土地として認められます。つまり、一筆地ごとに所有権などの権利が設定され、管理されるのです。

登記簿には、各一筆地に関する様々な情報が記録されています。土地の持ち主はもちろんのこと、土地の広さや場所を示す地番なども登記簿に記載されます。これらの情報は、土地の売買や贈与など、土地に関する取引を安全に行う上で欠かせません。誰が土地の持ち主なのか、土地の広さはどれくらいなのかといった情報が明確になっていることで、取引の当事者間でトラブルが生じる可能性を減らすことができるのです。

土地の境界を確定する作業や、土地の広さを測る作業なども、この一筆地を基準に行われます。隣り合う土地との境界が曖昧な場合、登記簿に記載された情報をもとに境界を確定します。また、土地の広さを正確に測量することも、登記簿に記載されている情報を基に行います。このように、一筆地は、土地の権利関係を明確にし、土地取引の安全性を確保する上で、なくてはならないものなのです。

複雑な形状の土地や、複数の利用目的を持つ土地の場合、分割や合筆といった手続きによって、一筆地の範囲を変更することも可能です。これにより、土地の利用状況に応じた柔軟な権利設定が可能となります。例えば、一つの土地を住宅用地と畑に分割したい場合、分割の手続きを行うことで、それぞれの土地に別々の権利を設定することができます。このように、筆と登記は密接に関係しており、土地の適切な管理と利用に不可欠な要素となっています。

分筆について

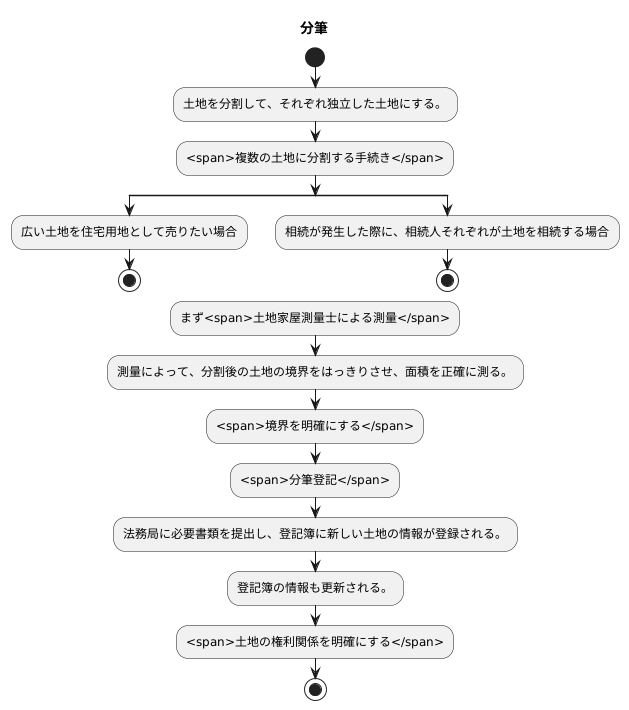

土地を分割して、それぞれ独立した土地にすることを「分筆」といいます。もともとは一つの土地だったものを、複数の土地に分割する手続きのことです。この分筆は、様々な場面で必要になります。例えば、広い土地を住宅用地として売りたい場合、土地を分割して、それぞれを独立した土地として販売するために分筆が必要になります。また、相続が発生した際に、相続人それぞれが土地を相続する場合も、分割するために分筆が行われます。

分筆を行うには、まず土地家屋測量士による測量が必要です。測量によって、分割後の土地の境界をはっきりさせ、面積を正確に測ります。この測量は、新しい土地の境界標を地面に設置するなど、境界を明確にするための重要な作業です。測量の結果をもとに、分筆登記を行います。法務局に必要書類を提出し、登記簿に新しい土地の情報が登録されます。これにより、分筆後のそれぞれの土地は独立した土地として認められ、売買や相続などの手続きが可能になります。

分筆によって、一つの土地が複数の土地に分割されるため、登記簿の情報も更新されます。元の土地の情報は抹消され、新しくできた土地の情報が登録されます。登記簿には、土地の所在地、面積、所有者などの情報が記録されており、土地の権利関係を明確にする上で重要な役割を果たします。分筆登記は、これらの情報を正しく更新し、土地取引の安全性を確保するために必要な手続きです。分筆は、土地の所有や利用に関する様々な状況に対応するための、大切な手続きといえます。

合筆について

土地を扱う際に、複数の土地を一つにまとめて管理したり、売買したりする必要が生じることがあります。これを「合筆」と言います。例えば、隣同士にある小さな土地をまとめて、一つの広い土地にすることで、建物を建てやすくなったり、土地の価値を高めたりすることができます。また、相続などで複数の土地を所有することになった場合、売却しやすくするために合筆を行うこともあります。

合筆を行うためには、いくつかの条件があります。まず、合筆する土地は全て隣接している必要があります。遠く離れた土地を合筆することはできません。また、全ての土地の所有者が同一人物である必要があります。共有の土地の場合は、全員の同意が必要になります。さらに、合筆後の土地の形状や利用目的が、都市計画法や建築基準法などの法令に適合している必要があります。例えば、極端に細長い土地は、建物の建築に支障が出る可能性があるため、合筆が認められない場合があります。

合筆の手続きは、法務局で行います。必要な書類としては、土地の登記済権利証や、合筆後の土地の図面などがあります。申請が受理されると、登記簿の情報が更新され、複数の筆地が一つの筆地として登録されます。この手続きによって、土地の管理が簡素化され、取引もスムーズに行えるようになります。

合筆は、土地の有効活用や資産価値の向上に役立つ重要な手続きです。ただし、法的な要件を満たす必要があるので、事前に専門家である司法書士や土地家屋調査士に相談することをお勧めします。彼らは、必要な書類の作成や手続きの代行など、合筆に関する様々なサポートを提供してくれます。

| 合筆のメリット | 合筆の条件 | 合筆の手続き | 注意点 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

筆の重要性

「筆」とは、一区画の土地を識別するための単位です。まるで戸籍のように、一つ一つの土地につけられた固有の番号と考えてください。この番号によって、土地の場所や面積、所有者といった情報が一目でわかるようになっています。

土地の売買や贈与、相続などを行う際には、この「筆」を基準として手続きが進められます。例えば、土地の一部を売却したい場合、「分筆」という手続きが必要になります。これは、一つの「筆」を二つ以上に分割する手続きです。逆に、隣接する二つの土地を一つにまとめたい場合は、「合筆」という手続きを行います。

土地の境界を確定するためにも、「筆」は重要な役割を果たします。境界が曖昧なままでは、隣接する土地の所有者との間でトラブルが発生する可能性があります。そこで、土地家屋調査士に依頼し、境界を明確にする測量作業を行います。この作業によって確定した境界は、登記簿に記録され、「筆」の情報と紐付けられます。

土地の登記簿には、「筆」ごとの詳細な情報が記録されています。所有者の氏名や住所はもちろんのこと、土地の面積や形状、地目(土地の種類)なども記載されています。この登記簿は、法務局で誰でも閲覧することができます。土地に関する手続きを行う前に、必ず登記簿を確認し、記載内容に間違いがないか確認することが大切です。

土地の取引は複雑な手続きが多く、専門的な知識が必要となる場合もあります。そのため、土地の売買や相続などを検討する際は、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的な手続きや登記に関する知識が豊富であり、的確なアドバイスを提供してくれます。安心して取引を進めるためにも、専門家のサポートを積極的に活用しましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 筆 | 一区画の土地を識別するための固有の番号。土地の場所、面積、所有者情報などが紐づけられている。 |

| 分筆 | 一つの筆を二つ以上に分割する手続き。土地の一部を売却したい場合などに行う。 |

| 合筆 | 隣接する二つの土地を一つにまとめる手続き。 |

| 土地の境界確定 | 筆に基づき、土地家屋調査士が測量を行い境界を確定する。確定した境界は登記簿に記録される。 |

| 登記簿 | 筆ごとの詳細な情報(所有者、面積、形状、地目など)が記録されている。法務局で誰でも閲覧可能。 |

| 専門家への相談 | 土地の取引は複雑なため、司法書士や土地家屋調査士などの専門家への相談が推奨される。 |

まとめ

土地や建物を扱う際には、「筆」という概念を理解することがとても大切です。これは、土地を数えるための基本的な単位であり、土地の登記や売買、相続など、様々な場面で関わってきます。まるで商品のバーコードのように、一つひとつの土地に固有の番号が割り振られており、これを「筆」と呼びます。この番号によって土地の場所や面積が一意に特定され、所有権の所在も明確になります。

例えば、広い土地を分割して売却したい場合、「分筆」という手続きが必要になります。これは、一つの筆を複数の筆に分割する手続きです。逆に、隣接する複数の土地をまとめて一つの土地にしたい場合は、「合筆」という手続きを行います。これは、複数の筆を一つの筆に統合する手続きです。分筆や合筆を行う際には、測量によって土地の境界を確定し、登記所に申請する必要があります。これらの手続きは、専門家である土地家屋調査士の協力が必要になります。

土地は高額な資産であり、一生に一度の大きな買い物となることも少なくありません。そのため、土地の売買や相続など、不動産取引を行う際には、この「筆」という概念をしっかりと理解しておくことが重要です。もし、土地の境界が不明確であったり、登記簿上の情報と現状が異なっている場合は、トラブルが発生する可能性があります。

土地に関する知識は複雑で専門的な部分も多いため、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。司法書士や弁護士、不動産鑑定士など、様々な専門家がいますので、それぞれの専門分野に応じて適切な相談先を選ぶことが大切です。専門家に相談することで、より安全で確実な取引を行うことができます。また、取引前にしっかりと情報収集を行い、契約内容を十分に理解することも重要です。そうすることで、後々のトラブルを未然に防ぎ、安心して取引を進めることができます。

| 用語 | 説明 | 関連用語 |

|---|---|---|

| 筆 | 土地を数える単位。土地に固有の番号が割り振られており、場所や面積、所有権を特定する。 | 分筆、合筆、登記、土地家屋調査士 |

| 分筆 | 一つの筆を複数の筆に分割する手続き。 | 筆、測量、登記、土地家屋調査士 |

| 合筆 | 複数の筆を一つの筆に統合する手続き。 | 筆、測量、登記、土地家屋調査士 |