電気の安全を守る許容電流

不動産の疑問

先生、「許容電流」って電気が流れる量のことですよね?電気がたくさん流れるとどうなるんですか?

不動産アドバイザー

そうだね、電気がたくさん流れると電線は熱くなるんだ。許容電流よりも多くの電気が流れると、電線が過熱して被覆が溶けたり、最悪の場合火事になる危険もあるよ。

不動産の疑問

そうなんですね!電線も熱に弱いんですね。じゃあ、許容電流って電線の太さによって変わるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。その通り!電線が太ければたくさんの電気を流せるから、許容電流は大きくなる。逆に電線が細いと許容電流は小さくなるんだ。だから、電気を使う量に合わせて適切な太さの電線を選ぶ必要があるんだよ。

許容電流とは。

建物や土地といった不動産と、建物を建てることに関する建築の分野でよく使われる言葉に「許容電流」というものがあります。これは、電線やケーブルに、安全な範囲で流せる最大の電流のことです。電気が流れると、電線には抵抗が生じて熱が発生します。電流が大きすぎると、この熱で電線の周りの被覆が溶けてしまい、電線が傷んでしまいます。許容電流を適切に設定することで、被覆の溶融を防ぎ、電線の劣化を防ぐことができます。そうすることで、機器の誤作動や事故を防ぐことができるのです。

許容電流とは

電気は私たちの暮らしに欠かせないものですが、使い方を誤ると火災などの大きな事故につながる危険性があります。そのため、電気を安全に使うためには、電流の量を適切に管理することが非常に重要です。電流の量は、電線を流れる水の量に例えることができます。細い水道管に大量の水を流そうとすると、水道管に大きな負担がかかるのと同様に、細い電線に大きな電流を流すと電線に負担がかかり、発熱します。この発熱が過度になると、電線の被覆が溶けてしまったり、最悪の場合、火災を引き起こす危険性があります。

そこで、電線には安全に流せる電流の最大値が定められています。これを許容電流といいます。許容電流は、電線の太さや材質、周囲の温度などによって変化します。太い電線は細い電線よりも多くの電流を流すことができますし、周囲の温度が高い場合は、電線が熱を持ちやすいため、許容電流は小さくなります。許容電流は、電線メーカーが試験を行い、安全性を確認した上で定められています。

家庭で使われているコンセントや配線にも、それぞれ許容電流が定められています。例えば、エアコンや電子レンジなどの消費電力の大きな家電製品を使う場合は、許容電流の大きな電線やコンセントが必要になります。許容電流を超える電流を流すと、電線やコンセントが過熱し、火災の危険があります。そのため、家電製品を使用する際には、消費電力と許容電流を確認し、適切な電線やコンセントを使用することが大切です。また、たこ足配線は、一つのコンセントに複数の家電製品を接続するため、コンセントに大きな電流が流れ、過熱する危険性がありますので、注意が必要です。

許容電流は、電気の安全性を確保するための重要な指標です。家庭だけでなく、工場やオフィスなど、あらゆる場所で電気機器を安全に使うためには、許容電流を理解し、適切な電線やケーブルを選ぶことが不可欠です。電気を使う際には、許容電流を常に意識し、安全な使い方を心がけましょう。

| 項目 | 説明 | 注意点 |

|---|---|---|

| 電流と発熱 | 電流が電線を流れると、電線は発熱する。電流が大きければ大きいほど、発熱量も大きくなる。細い電線に大きな電流を流すと、過熱して火災の危険がある。 | 電線の太さに合った適切な電流を流す。 |

| 許容電流 | 電線が安全に流せる電流の最大値。電線の太さ、材質、周囲の温度によって変化する。 | 使用する電線の許容電流を確認する。 |

| 家電製品と許容電流 | 消費電力の大きな家電製品は、許容電流の大きな電線やコンセントが必要。 | 家電製品の消費電力と、使用する電線・コンセントの許容電流を確認する。たこ足配線は避ける。 |

| 許容電流の重要性 | 電気の安全性を確保するための重要な指標。家庭だけでなく、工場やオフィスなど、あらゆる場所で重要。 | 常に許容電流を意識し、安全な使い方を心がける。 |

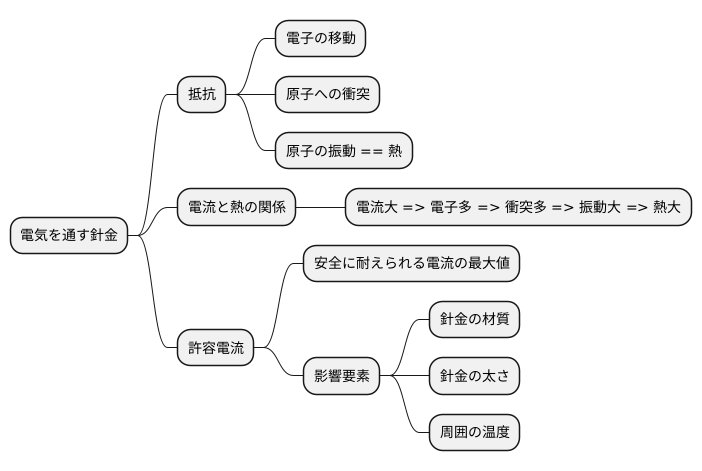

発熱の仕組み

電気を通す針金には、電気の流れを邪魔する性質、つまり抵抗があります。この抵抗があるために、電気が流れる時に熱が発生するのです。どのような仕組みで熱が発生するのかというと、電気が流れるということは、目には見えない小さな粒である電子が針金の中を移動しているということです。この電子が針金の中にある原子にぶつかることで、原子が振動を始めます。この原子の振動こそが熱の正体であり、原子同士が激しくぶつかり合うことで熱が発生するのです。

電気が流れる量、すなわち電流が大きくなればなるほど、たくさんの電子が針金の中を移動することになります。すると、原子にぶつかる回数も増え、原子の振動も激しくなります。つまり、電流が大きいほど、発生する熱の量も増えるのです。針金が耐えられる熱の量には限りがあり、それを超える熱が発生すると、針金の周りの被覆が溶けたり、最悪の場合は火災を引き起こす危険性があります。そのため、針金には「許容電流」というものが定められています。これは、針金が安全に耐えられる電流の最大値です。

許容電流は、針金の材質や太さ、周囲の温度など様々な要素を考慮して決められています。例えば、太い針金は細い針金よりも多くの電気を流すことができるため、許容電流も大きくなります。また、周囲の温度が高い場合、針金自体がすでに温まっているため、同じ電流を流してもより多くの熱が発生します。そのため、高い温度の環境では許容電流は小さくなります。針金の材質も、抵抗の大きさに影響を与えます。抵抗が大きいほど発熱しやすいため、材質によって許容電流も変わってくるのです。これらの要素を考慮して許容電流を定めることで、電気機器や建物を火災から守ることができます。

安全基準

電気を使う建物や設備の安全を守るために、電気を通す線の太さによって流せる電気の量の上限が決まっています。これを許容電流といいます。この許容電流は、長年にわたる調査や実験の結果をもとに注意深く決められており、火事や感電といった事故を防ぐ上でとても大切な役割を担っています。

電気工事を行う専門家は、これらの基準をしっかり守って、建物の用途や電気の使用状況に合った適切な太さの電線を選び、安全な電気設備を作っています。例えば、多くの電気を必要とするエアコンや厨房機器には、太い電線を使って許容電流を大きく確保する必要があります。一方、照明器具のように消費電力の少ない機器には、比較的細い電線が使われます。

私たち一般の人も、電気機器を使う際にはこの許容電流に気を配り、上限を超えた電気を使わないように注意することが大切です。例えば、たこ足配線でたくさんの機器を一つのコンセントに繋いだり、消費電力の大きな家電製品を同時にたくさん使ったりすると、電線に流れる電気が多くなりすぎて、電線が熱くなる危険があります。電線が熱くなりすぎると、被覆が溶けて発火したり、最悪の場合火災につながることもあります。

また、電気機器のプラグが変形していたり、コンセントがぐらついていたりする場合は、すぐに使用を中止し、専門家に点検してもらうようにしましょう。小さな異常を見逃すと、大きな事故につながる可能性があります。

安全に電気を使うためには、許容電流の大切さを理解し、電気設備の安全基準を守る意識を持つことが欠かせません。日々の暮らしの中で電気を使う際には、これらの点に注意を払い、安全な電気の使用を心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 許容電流の定義 | 電気を通す線の太さによって流せる電気の量の上限 |

| 許容電流の重要性 | 火事や感電といった事故を防ぐ上で大切な役割 |

| 電気工事専門家の役割 | 建物の用途や電気の使用状況に合った適切な太さの電線を選び、安全な電気設備を作る |

| 一般の人々が注意すべき点 | 許容電流を超えた電気を使わないように注意する |

| 危険な行為の例 | たこ足配線でたくさんの機器を一つのコンセントに繋ぐ、消費電力の大きな家電製品を同時にたくさん使う |

| 異常時の対応 | プラグの変形やコンセントのぐらつきがある場合は、すぐに使用を中止し、専門家に点検してもらう |

電線の劣化防止

電気の道を作り出す電線は、長い間使っていると傷んでくることがあります。これは、まるで道路を車が走り続けると舗装が傷んでくるのと同じです。電線の傷みを防ぎ、長く使えるようにするためには、電気が一度にどれくらい流れるかを示す「許容電流」を守ることが大切です。

許容電流以上にたくさんの電気を流すと、電線は熱くなります。これは、狭い道路にたくさんの車が通ると渋滞して熱を持つ様子に似ています。電線が熱くなると、電線の外側を覆っている被覆(ひふく)が傷みやすくなります。被覆は、電線の中にある銅線を保護する役割を持つ、いわば道路のガードレールのようなものです。被覆が傷んでしまうと、電気が外に漏れてしまい、漏電による火事につながる危険があります。

さらに、電線の中にある銅線も熱によって傷みます。銅線が傷むと、電気の流れにくさが変化し、電気が正しく機器に届かなくなります。これは、道路がでこぼこになると車がスムーズに走れなくなるのと同じです。電気機器がうまく動かなかったり、故障の原因になることもあります。

許容電流を守ることは、これらの問題を防ぎ、安全に電気を使うためにとても重要です。電線の点検や交換も大切ですが、日頃から許容電流を意識して電気を使うことで、電線を長持ちさせ、安全で快適な暮らしを守ることができます。まるで道路を丁寧に使うことで、補修の回数を減らし、安全な交通を維持できるのと同じです。

| 問題点 | 原因 | 結果 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 電線被覆の損傷 | 許容電流超過による発熱 | 漏電火災の危険性 | 許容電流を守る 電線の点検・交換 日頃から許容電流を意識して電気を使う |

| 銅線の損傷 | 許容電流超過による発熱 | 電気機器の故障、誤作動 |

事故防止の重要性

電気による火災は、住まいの火災の中でも大きな割合を占めており、私たちの暮らしに深刻な脅威をもたらしています。その主な原因は、電気配線のショートや過熱であり、これらは許容電流を超えた電気が流れることで発生します。許容電流とは、電線が安全に流せる電流の限界値であり、この値を超えると電線に過大な負荷がかかり、発熱や発火の危険性が高まります。

電気による火災は、人命に関わる大きな事故につながるだけでなく、大切な財産にも甚大な被害をもたらす可能性があります。一度火災が発生すると、家屋はもちろんのこと、家財道具や思い出の品など、かけがえのないものを失ってしまうことになります。また、電気機器の故障や誤作動も、私たちの生活に様々な支障をきたします。工場や事業所では、生産性の低下や業務の停滞につながり、家庭では、家電製品が使えなくなるなど、日常生活に不便が生じます。

こうした電気事故を防ぐためには、許容電流を守ることを徹底することが重要です。タコ足配線や容量を超えた電気製品の使用は避け、電気配線は定期的に点検を行いましょう。また、漏電遮断器や安全ブレーカーなどの安全装置を適切に設置し、万が一の事態に備えることも大切です。コンセントやプラグの劣化にも注意し、異常があればすぐに交換するようにしましょう。

日頃から電気設備の点検を行い、許容電流を意識した電気の使い方を心がけることで、電気事故によるリスクを大幅に減らすことができます。安全な暮らしを実現するためには、一人ひとりが電気の安全について正しい知識を持ち、適切な行動をとることが不可欠です。普段から電気の使い方を見直し、安全な電気環境を築くように努めましょう。

| 電気火災の脅威 | 原因 | 結果 | 予防策 |

|---|---|---|---|

| 人命に関わる事故、財産への甚大な被害、電気機器の故障や誤作動による生活への支障 | 電気配線のショートや過熱(許容電流超過) | 家屋、家財道具の損失、生産性低下、業務停滞、家電製品の使用不可 | 許容電流を守ること、タコ足配線や容量超過の電気製品の使用を避ける、電気配線の定期点検、漏電遮断器や安全ブレーカーの設置、コンセントやプラグの劣化チェックと交換 |