木の成長と早材

不動産の疑問

先生、「早材」ってどういう意味ですか? 木の種類ですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。早材は木の種類ではなく、木の成長過程でできる部分のことだよ。春から夏にかけて作られる細胞の部分で、木の年輪で見ると薄い色の部分にあたるんだ。

不動産の疑問

薄い色の部分…ということは、濃い色の部分もあるんですか?

不動産アドバイザー

その通り!濃い色の部分は「晩材」と言って、夏から秋にかけて作られるよ。早材と晩材が一年で一つの年輪を作るんだ。早材は細胞壁が薄くて色が薄く、晩材は細胞壁が厚くて色が濃いから、年輪として見えるんだよ。

早材とは。

「土地や建物」と「建物を建てること」にまつわる言葉、「早材」について説明します。早材とは、春から夏にかけてできる木の細胞のことです。これに対して、夏から秋にかけてできる木の細胞を晩材(または夏材)といいます。早材は、細胞の壁が薄く、色が薄いのが特徴です。一方、晩材は、細胞の壁が厚く、色が濃いのが特徴です。ちなみに、早材は春材とも呼ばれます。

木の年輪

木の切り口を見ると、中心から外側に向かって同心円状に広がる模様が目に入ります。これが木の年輪です。年輪は、木が一年ごとに成長した証であり、いわば木の履歴書のようなものです。木の成長は季節によって変化し、春から夏にかけては気温が高く、日照時間も長いため、木は活発に成長します。この時期に作られる部分が早材と呼ばれ、細胞の直径が大きく、細胞壁が薄いため、色は薄く見えます。一方、秋から冬にかけては気温が低くなり、日照時間も短くなるため、木の成長は緩やかになります。この時期に作られる部分が晩材と呼ばれ、細胞の直径が小さく、細胞壁が厚いため、色は濃く見えます。この早材と晩材の色の違いが、一年ごとの境界線となり、年輪として認識できるのです。

一本の木の年輪を数えれば、その木の年齢を知ることができます。さらに、年輪の幅を詳しく観察することで、過去の気候変動を読み解くことも可能です。例えば、年輪の幅が広い年は、気温が高く、雨量も十分だった豊作の年であったと推測できます。逆に、年輪の幅が狭い年は、気温が低く、乾燥していた、もしくは日照時間が少なかったなど、木の生育に適さない気候条件であったと考えられます。また、年輪は、その木の育った環境も反映しています。例えば、山火事や洪水、土砂崩れなどの自然災害の痕跡が、年輪に異常な形で現れることもあります。年輪は、樹木の年齢を知るだけでなく、過去の気候や環境変動を解き明かすための、大変貴重な情報源なのです。木の幹に刻まれた、一見単純な模様の中に、自然界の複雑な営みと、木の力強い生命力が凝縮されていると言えるでしょう。

| 年輪の構成 | 時期 | 特徴 | 見た目 |

|---|---|---|---|

| 早材 | 春~夏 | 細胞の直径が大きく、細胞壁が薄い | 色が薄い |

| 晩材 | 秋~冬 | 細胞の直径が小さく、細胞壁が厚い | 色が濃い |

| 年輪の幅 | 木の生育状況 | 気候条件 |

|---|---|---|

| 広い | 豊作 | 気温が高く、雨量も十分 |

| 狭い | 生育に適さない | 気温が低く、乾燥していた、もしくは日照時間が少なかった |

早材の特徴

木は季節によって成長の仕方が変わり、それが木の年輪として現れます。その年輪の中で、春から夏にかけて成長する部分を早材または春材と呼びます。この時期は、木々にとってまさに成長の黄金期です。暖かな気温と降り注ぐ太陽の光、そして豊富な雨により、土壌には水分と栄養が満ち溢れています。木はこの恵まれた環境を最大限に活用し、ぐんぐん成長していきます。

根から吸い上げた水分と栄養は、幹や枝の先端へと送られ、そこで細胞分裂が活発に行われます。この時期に作られる細胞は、水分を多く含むため大きく膨らみ、細胞壁は薄くなります。まるで風船のように大きく膨らんだ細胞がぎっしりと詰まっているため、早材の部分は色が淡く、明るく見えます。また、顕微鏡で観察すると、細胞の大きさと壁の薄さがはっきりと確認できます。この大きな細胞は、多くの水分や養分を蓄えることができるため、木の成長を支える重要な役割を果たしています。

早材は、その構造から柔らかく、加工しやすいという特徴も持っています。そのため、建築材料としてだけでなく、家具や日用品など、様々な用途に利用されています。加工のしやすさは、職人にとって大きなメリットであり、木材の用途を広げる要因の一つとなっています。柔らかく加工しやすい反面、強度がやや劣るという側面も持っていますが、それでもなお、木の成長を支え、私たちの生活にも役立っている重要な存在と言えるでしょう。木の年輪を一つ一つ見ていくと、そこには季節の移り変わりと木の力強い生命力が刻まれているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 名称 | 早材(春材) |

| 形成時期 | 春から夏 |

| 成長環境 | 暖かな気温、豊富な日光、十分な雨 |

| 細胞の特徴 | 大きく膨らんだ細胞、薄い細胞壁、水分を多く含む |

| 外観 | 色が淡く、明るい |

| 特性 | 柔らかく、加工しやすい |

| 用途 | 建築材料、家具、日用品など |

| 役割 | 木の成長を支える、水分や養分の貯蔵 |

晩材の特徴

木は、季節の変化とともに成長の速さが変わります。春から夏にかけては成長が早く、秋から冬にかけては成長がゆっくりになります。この成長の差が、木の年輪を生み出すと共に、年輪の中に「早材」と「晩材」と呼ばれる部分を作り出します。晩材とは、夏から秋にかけて、木の成長が穏やかになる時期に作られる部分です。この時期は、木が成長に使う養分や水分が少なくなるため、細胞の成長速度が遅くなります。そのため、晩材は、春から夏にかけて作られる早材に比べて、細胞壁が厚く緻密になり、色が濃く見えます。

顕微鏡で観察すると、晩材の細胞は小さく、細胞壁が厚いことがはっきりと分かります。この厚い細胞壁こそが、晩材の硬さ、強度の源です。晩材は、早材に比べて密度が高く、重みがあります。また、水分を吸収しにくく、腐りにくい性質も持っています。

木材全体で見ると、晩材は木の強度を保つ上で重要な役割を担っています。晩材は、木の幹をしっかりと支え、風雨や雪などから木を守る働きをしています。木の幹の外側には、晩材の割合が多い部分があり、これが木の表皮のように木全体を守っているのです。晩材の割合が多い木は、強度が高く、家具や建築材など様々な用途に適しています。木材を選ぶ際には、年輪の幅と晩材の割合に注目することで、より丈夫で長持ちする木材を見分けることができます。木の成長の軌跡である年輪とその内部構造をよく観察することで、木の性質をより深く理解できるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 早材 | 春から夏にかけて成長する部分。細胞壁が薄く、色が薄い。 |

| 晩材 | 夏から秋にかけて成長する部分。細胞壁が厚く、色が濃い。密度が高く、重く、硬く、強い。水分を吸収しにくく、腐りにくい。 |

| 年輪 | 早材と晩材の成長速度の違いによって形成される。 |

| 晩材の役割 | 木の強度を保つ。風雨や雪などから木を守る。 |

| 木材選びのポイント | 年輪の幅と晩材の割合に注目する。 |

早材と晩材の役割

木は、一年を通して常に同じ速度で成長するわけではありません。春から夏にかけての成長期には、細胞分裂が活発になり、大きく薄い細胞壁を持つ木材が形成されます。これが早材と呼ばれる部分です。早材は、根から吸い上げた水分や養分を木の各部に送るための主要な通路としての役割を担っています。まるで水道管のように、木の中に張り巡らされた早材は、木の成長を促進するための重要な役割を担っているのです。一方、夏から秋にかけての成長後期には、細胞分裂の速度が緩やかになり、細胞壁が厚く緻密な木材が形成されます。これが晩材です。晩材は、木の組織を支え、強度を保つという重要な役割を担っています。木の幹をしっかりと支え、風雨や雪などの外部からの力に耐える力を与えているのです。この早材と晩材の密度の違いが、木の断面に年輪として現れます。春から夏にかけて作られた薄い細胞壁を持つ早材は色が薄く、夏から秋にかけて作られた厚い細胞壁を持つ晩材は色が濃く見えます。この色の濃淡が繰り返されることで、同心円状の模様が浮かび上がるのです。また、木材の性質はこの早材と晩材の比率、つまり年輪の幅によっても大きく変化します。年輪の幅が広く、早材の割合が多い木材は、柔らかく加工しやすいという特徴があります。逆に、年輪の幅が狭く、晩材の割合が多い木材は、硬くて耐久性に優れ、建材などに適しています。このように、早材と晩材はそれぞれ異なる役割を担い、木の成長を支え、木材の性質を決定づける重要な要素となっているのです。

| 項目 | 時期 | 特徴 | 役割 | 年輪への影響 | 木材の性質 |

|---|---|---|---|---|---|

| 早材 | 春~夏 | 細胞壁が薄く、色が薄い | 水分・養分の運搬 | 明るい色の部分 | 柔らかく、加工しやすい |

| 晩材 | 夏~秋 | 細胞壁が厚く、色が濃い | 組織の支持、強度保持 | 暗い色の部分 | 硬く、耐久性に優れる |

木材利用

木材は、昔から建物や家具、道具など、様々な用途に使われてきました。木の性質は種類によって大きく異なり、適した用途も様々です。木の成長が早い時期にできる部分を早材、遅い時期にできる部分を晩材と言いますが、この早材と晩材の割合によって木の性質が変わります。

早材が多い木は柔らかく加工しやすいので、彫刻や細かい細工物に向いています。例えば、ヒノキは早材が多く、精緻な彫刻を施した神社仏閣の建築材として古くから使われています。また、キリも早材が多い木で、軽く、湿気を吸いにくいことから、高級な箪笥の材料として重宝されてきました。

一方、晩材が多い木は硬くて丈夫なので、建物の構造材や家具などに適しています。ケヤキは晩材が多く、強度と耐久性に優れているため、寺社の柱や梁、橋などに使われてきました。また、ナラも晩材が多く、硬くて重いことから、家具や床材、鉄道の枕木など、強度が求められる用途に利用されてきました。

このように、木の性質を見極め、適材適所で使うことで、木の価値を最大限に活かすことができます。近年、環境問題への意識が高まる中で、木材への注目が集まっています。木は植林によって繰り返し利用できる再生可能な資源であり、鉄やコンクリートに比べて製造時のエネルギー消費が少ないという利点もあります。

木材は、地球温暖化対策としても重要な役割を担っています。木は成長過程で二酸化炭素を吸収し、木材として利用されている間も炭素を貯蔵し続けるため、大気中の二酸化炭素濃度を削減する効果があります。さらに、木材を建築材料として利用することで、鉄やコンクリートの使用量を減らすことができ、ひいては二酸化炭素排出量の削減につながります。そのため、持続可能な社会を実現するために、木材の需要は今後ますます高まっていくと考えられます。

| 木材の種類 | 早材/晩材 | 性質 | 用途 |

|---|---|---|---|

| ヒノキ | 早材が多い | 柔らかく加工しやすい | 彫刻、神社仏閣の建築材 |

| キリ | 早材が多い | 軽く、湿気を吸いにくい | 高級な箪笥 |

| ケヤキ | 晩材が多い | 硬くて丈夫 | 寺社の柱や梁、橋 |

| ナラ | 晩材が多い | 硬くて重い | 家具、床材、鉄道の枕木 |

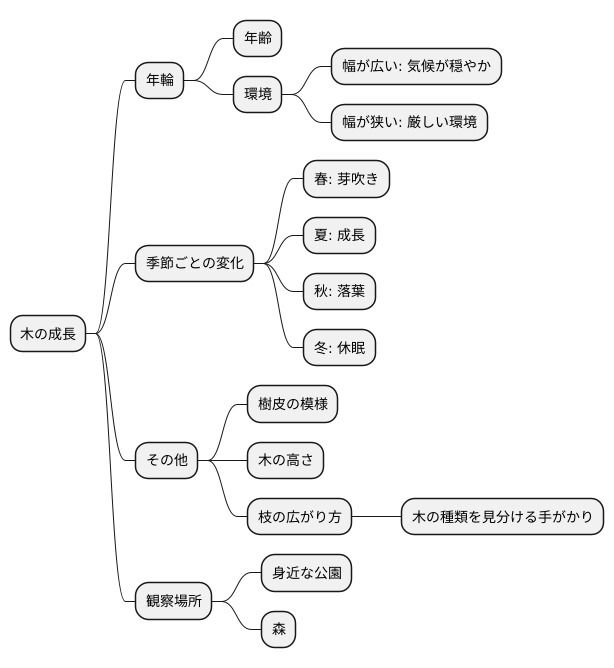

木の成長の観察

木々は、静かにそこに立っているように見えて、日々刻々と成長を続けています。その様子をじっくり観察することは、自然の力強さや不思議さを知る、貴重な体験となるでしょう。木の成長を観察する時、まず注目したいのは年輪です。切り株があれば、その年輪を数えることで、木の年齢を知ることができます。また、年輪の幅を観察すれば、その木が過ごしてきた歳月の環境を推測することも可能です。例えば、年輪の幅が広い年は、気候が穏やかで木の成長が順調だったことを示しています。反対に、年輪の幅が狭い年は、厳しい環境だったと考えられます。

木の成長は、年輪だけではありません。春には、小さな芽が膨らみ、柔らかな若葉が芽吹きます。夏には、葉が生い茂り、緑が濃くなり、太陽の光をたくさん浴びて、活発に光合成を行います。そして秋には、葉の色が変わり、やがて落葉します。冬には、一見すると枯れているように見えますが、春に向けて力を蓄えているのです。このように、季節ごとの変化を観察することで、木の生命力を肌で感じることができます。

さらに、樹皮の模様や木の高さ、枝の広がり方などにも注目してみましょう。樹皮の模様は、木の種類によって様々です。ゴツゴツとしたもの、滑らかなもの、ひび割れたものなど、それぞれの木に個性があります。また、木の高さや枝の広がり方も、種類や生育環境によって異なります。これらの特徴を観察することで、木の種類を見分ける手がかりになります。

身近な公園や森に出かけて、実際に木の成長を観察してみましょう。五感を使い、木の感触や香り、周囲の音などにも意識を向けると、より深く自然を感じることができるはずです。子供と一緒に観察すれば、自然への関心を高める良い機会になります。一緒に観察日記をつけたり、スケッチを描いたりするのも良いでしょう。木の成長を通して、自然の神秘に触れ、自然の恵みに感謝する心を育んでいきましょう。