小屋裏活用術:屋根裏部屋を快適空間に

不動産の疑問

先生、「小屋裏」って屋根裏部屋のことですか?

不動産アドバイザー

そうだね、ほぼ屋根裏部屋と同じ意味と考えていいよ。屋根と天井の間の空間のことだね。昔は物置として使われることが多かったけれど、最近は窓をつけて部屋として使うこともあるんだよ。

不動産の疑問

じゃあ、屋根裏部屋を改造して、部屋として使えるようにすれば小屋裏になるんですか?

不動産アドバイザー

そういうこと。ただ、建築基準法で小屋裏部屋として使える条件が決まっているから、どんな屋根裏部屋でも使えるわけじゃないんだ。きちんと調べて、基準を満たしている必要があるんだよ。

小屋裏とは。

屋根と天井の間の空間、つまり一般的に屋根裏と呼ばれる場所を『小屋裏』といいます。昔から、物置として使われてきたことが多く、暗くて狭い場所という印象が強いのですが、最近は、窓をつけて光や空気を取り入れることで、いろいろな使い方ができるようになっています。さらに、書斎や子供部屋として使う場合には、小屋裏部屋と呼ばれることもあります。

小屋裏とは

小屋裏とは、住まいの屋根と天井の間にある空間のことを指します。屋根裏と呼ばれることも多く、昔から収納場所として使われてきました。そのため、薄暗く狭い場所という印象を持つ方も少なくないでしょう。しかし、近年では、小屋裏に対する考え方が大きく変わってきています。

以前は、ただ物の置き場所として使われることが多かった小屋裏ですが、今では住まいの一部として積極的に活用されるようになってきました。窓を設置して光と風を取り込むことで、明るく快適な空間に生まれ変わり、収納スペース以外にも様々な用途で利用されています。例えば、趣味を楽しむための部屋や、静かに読書や仕事に集中できる書斎として利用する例が増えています。また、子供たちの遊び場や寝室として利用する家庭も見られます。天井の高さや広さによっては、寝室や書斎だけでなく、シアタールームや音楽室、工房など、より趣味性の高い空間に改装されることもあります。

小屋裏を居住空間として利用するためには、建築基準法に則った設計と施工が必要です。天井の高さや面積、換気、採光などが細かく規定されているため、専門家との相談が不可欠です。適切な設計と施工を行うことで、快適で安全な空間を確保することができます。

このように、小屋裏は、限られた住まいの空間を有効に活用するための貴重な場所となっています。かつてはデッドスペースと見なされていた空間が、工夫次第で住まいの快適性を高め、暮らしの可能性を広げる空間へと変化を遂げているのです。小屋裏を有効活用することで、より豊かな住まいを実現できるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 小屋裏の定義 | 屋根と天井の間の空間。屋根裏とも呼ばれる。 |

| 従来の利用方法 | 収納場所として使用。薄暗く狭い場所という印象。 |

| 近年の利用方法 | 住まいの一部として活用。収納スペース以外にも、趣味の部屋、書斎、子供部屋、寝室、シアタールーム、音楽室、工房など。 |

| 小屋裏利用の注意点 | 建築基準法に則った設計と施工が必要。天井の高さ、面積、換気、採光などが規定されている。専門家との相談が不可欠。 |

| 小屋裏利用のメリット | 限られた住まいの空間を有効活用できる。快適性を高め、暮らしの可能性を広げる。 |

小屋裏の換気

家屋の屋根裏空間は、居住空間ではないものの、家の快適さや寿命に大きく影響します。屋根裏の適切な換気は、住まいの健康を維持する上で非常に大切です。

夏場、屋根は強い日差しにさらされ、屋根裏の温度は非常に高くなります。この熱は、屋根材を通じて家全体に伝わり、冷房効率を低下させます。適切な換気システムがあれば、屋根裏に溜まった熱気を外部へ排出し、室内の温度上昇を抑えることができます。冬場には、暖房によって発生する湿気が屋根裏に上昇し、冷えた屋根裏で結露を起こすことがあります。この結露が木材を腐らせ、家の構造を弱める原因となるばかりでなく、カビやダニの発生を促し、アレルギーなどの健康問題を引き起こす可能性も高まります。屋根裏の換気は、湿気を効果的に排出し、結露の発生を防ぐ重要な役割を果たします。

屋根裏の換気には、主に棟換気と軒裏換気という二つの方法があります。棟換気は、屋根の最上部に設置する換気口で、上昇する熱気を効率的に排出します。軒裏換気は、屋根の軒先に設置する換気口で、外部から新鮮な空気を取り込み、屋根裏の空気を循環させます。これらの換気口を組み合わせることで、屋根裏全体の空気の流れを作り、効果的な換気を実現します。

換気システムの導入は、家の寿命を延ばし、快適な居住環境を作るだけでなく、光熱費の節約にもつながります。適切な換気システムを選ぶためには、家の構造や気候条件などを考慮する必要があります。専門家による診断を受け、最適な換気方法を選ぶことをお勧めします。

| 季節 | 問題点 | 換気の効果 |

|---|---|---|

| 夏 | 屋根からの熱伝導による室内温度上昇、冷房効率低下 | 屋根裏の熱気を排出し、室内温度上昇を抑える |

| 冬 | 湿気による結露発生、木材腐食、カビ・ダニ発生 | 湿気を排出し、結露発生を防ぐ |

| 換気方法 | 設置場所 | 役割 |

|---|---|---|

| 棟換気 | 屋根の最上部 | 上昇する熱気を排出 |

| 軒裏換気 | 屋根の軒先 | 外部から新鮮な空気を取り込み、屋根裏の空気を循環 |

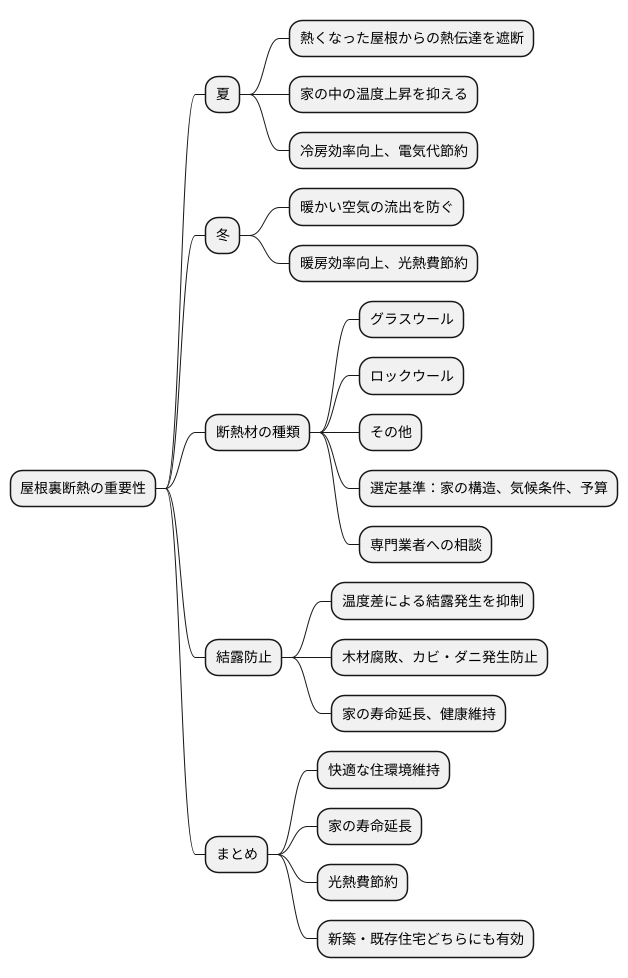

小屋裏の断熱

家の屋根裏部屋の断熱は、快適な暮らしを送る上でとても大切です。屋根裏部屋は、夏は太陽の熱で非常に高温になり、冬は外の冷気で冷えやすいため、適切な断熱が不可欠です。

夏には、強い日差しで熱くなった屋根から熱が伝わり、家全体が暑くなってしまいます。断熱材を屋根裏に敷き詰めることで、屋根からの熱の侵入を防ぎ、家の中の温度上昇を抑えることができます。冷房効率も上がり、電気代の節約にもつながります。

冬は、逆に家の中の暖かい空気が屋根裏へと逃げていき、部屋が冷え込んでしまいます。断熱材は、暖かい空気を逃がさないようにする役割を果たします。暖房効率が向上し、光熱費の節約になります。

断熱材には、グラスウールやロックウールなど、様々な種類があります。それぞれの断熱材は、熱を伝えにくくする性能や、価格、施工のしやすさなどが異なります。家の構造や気候条件、予算に合わせて最適な断熱材を選ぶことが大切です。専門の業者に相談することで、適切なアドバイスをもらえます。

断熱は、温度調節だけでなく、結露の防止にも効果的です。屋根裏の温度差が大きくなると、空気中の水分が結露しやすくなります。結露は、木材を腐らせたり、カビやダニの発生原因となるため、家の寿命を縮めてしまうだけでなく、健康にも悪影響を及ぼします。断熱することで、屋根裏の温度を安定させ、結露の発生を抑制できます。

このように、屋根裏の断熱は、快適な住環境を保ち、家の寿命を延ばし、光熱費を節約するために非常に重要な役割を果たします。新築はもちろん、既存の家でも断熱改修を行うことで、より快適で健康的な暮らしを実現することが可能です。

小屋裏の採光

小屋裏部屋を快適な居住空間にするためには、採光計画が非常に重要です。薄暗く、閉塞感のある小屋裏では、せっかくの空間も有効活用できません。そこで、自然光を十分に取り込むための窓の設置が欠かせません。

窓から差し込む太陽光は、小屋裏全体を明るく照らし、開放的な雰囲気を作り出します。自然光は、電気をつけなくても活動できる時間帯を長くするため、省エネルギーにも繋がります。また、太陽の光には、人の心を明るくする効果もあると言われています。日中は明るく、夜は静かで落ち着ける空間にすることで、快適な小屋裏部屋を実現できます。

小屋裏の採光に効果的なのは、屋根に設置する天窓です。天窓は、壁面の窓よりも高い位置から光を取り込むことができるため、小屋裏全体を効率的に明るくすることができます。特に、北側の屋根に設置した天窓は、一日を通して安定した光を取り込むことができるのでおすすめです。天窓の設置費用は壁面に設置する窓よりも高額になる場合が多いですが、その採光効果の高さを考慮すると十分に価値のある投資と言えるでしょう。

壁面に窓を設置する場合には、風の流れを考慮することが重要です。小屋裏は、夏場には熱がこもりやすい場所です。窓を適切な位置に設置することで、自然の風を取り込み、小屋裏の換気を促すことができます。風の入口と出口となる窓を設けることで、効果的な換気を実現できます。小屋裏の形状や周辺の建物の状況に合わせて、最適な窓の位置を検討しましょう。

採光計画は、小屋裏の快適性だけでなく、建物の省エネルギー性能にも大きく影響します。自然光を最大限に活用することで、照明に必要な電気量を削減できます。また、適切な換気は、冷暖房の効率を高めることにも繋がります。小屋裏の採光計画をしっかりと行うことで、快適で環境にも優しい住まいを実現できるでしょう。

| 項目 | メリット | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 自然光活用 |

|

窓の設置 |

| 天窓の設置 |

|

屋根に設置 |

| 壁面窓の設置 |

|

風の入口と出口となる窓を設置 |

| 採光計画全体 |

|

自然光最大限活用、適切な換気 |

小屋裏を部屋にする

屋根裏部屋として活用することは、住まいの快適さを大きく向上させる有効な手段です。屋根裏部屋へ上り下りするための階段を設置する際には、固定式の階段を選ぶことで、はしごに比べて安全性と快適性を高めることができます。特に、お子さんやお年寄りのいる家庭では、固定式の階段は昇降時の負担を軽減し、安全な移動を確保します。

屋根裏部屋をお子さんの部屋や書斎として利用する場合は、机やベッドなどの家具を置くスペースをしっかりと確保することが大切です。屋根裏部屋は形状が特殊な場合が多いため、空間を最大限に活用するためには、屋根の傾斜や梁の位置などを考慮して家具の配置を工夫する必要があります。例えば、低い部分には収納家具を配置し、天井の高い部分には机やベッドを置くことで、デッドスペースを最小限に抑えられます。

さらに、収納スペースを設けることで、整理整頓された快適な空間を維持することができます。屋根裏部屋は収納スペースとして活用されることが多いですが、居住空間として利用する場合でも、収納スペースを確保することで、日用品や衣類などを整理整頓して保管できます。また、換気扇や窓を設置することで、湿気がこもるのを防ぎ、カビの発生を抑えることができます。自然光を取り入れることで、明るく開放的な空間を演出することも可能です。

屋根裏部屋を居住空間として利用する際には、建築基準法などの法規制を遵守することが不可欠です。天井の高さや窓の大きさ、換気設備など、一定の基準を満たす必要があります。事前に専門家、例えば建築士に相談し、必要な確認を行うことで、安全で快適な屋根裏部屋を実現できます。また、断熱材を適切に施工することで、夏は涼しく、冬は暖かい快適な空間を保つことができます。適切な工事を行うことで、光熱費の節約にも繋がります。

| 活用方法 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 居住空間(子供部屋、書斎など) |

|

建築基準法の遵守(天井の高さ、窓の大きさ、換気設備など) |

| 収納スペース |

|

建築基準法の遵守 |

小屋裏収納の活用

小屋裏部屋は、普段使わない物をしまうのにうってつけの場所です。季節の変わり目に衣替えした衣類や布団、お子様が大きくなって使わなくなったおもちゃ、あるいは趣味の道具などをしまっておくことができます。屋根の勾配なりに天井が斜めになっていることが多いので、空間全体を無駄なく使うためには、棚や箱をうまく活用することが肝心です。

小屋裏部屋を収納に活用する一番の利点は、他の部屋を広く使えるようになることです。普段使わない物を小屋裏にしまっておけば、他の部屋に物が溢れかえるのを防ぎ、すっきりとした住空間を保つことができます。居住空間が広がれば、家族みんながのびのびと快適に暮らせるでしょう。

しかし、小屋裏部屋は湿気が溜まりやすい場所でもあります。屋根に囲まれた構造上、どうしても空気が滞りがちになり、湿気がこもってしまうのです。湿気はカビやダニの温床となるため、対策は必須です。こまめな換気は有効な手段ですし、除湿剤を置くのも良いでしょう。換気扇を設置すれば、さらに効果的に湿気を逃がすことができます。

収納する物を選ぶ際にも注意が必要です。湿気に弱い革製品や精密機器などは、小屋裏部屋にしまうのは避けましょう。大切な思い出の品なども、湿気で傷んでしまう可能性があるので、別の場所に保管するのが賢明です。収納する物と場所をよく考えて、適切な収納計画を立てましょう。

適切な収納計画と湿気対策を施せば、小屋裏部屋は大変貴重な収納スペースになります。空間を有効活用して、快適な住まいを実現しましょう。

| メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|

| 普段使わない物を収納できる 他の部屋を広く使える すっきりとした住空間を保つ |

湿気が溜まりやすい カビやダニが発生しやすい 収納する物を選ぶ必要がある |

こまめな換気 除湿剤の設置 換気扇の設置 湿気に弱い物は収納しない 適切な収納計画 |