盛土による宅地造成:安定した地盤づくりの重要性

不動産の疑問

先生、「盛土」ってどういう意味ですか?なんか、土地を高くするってことはなんとなくわかるんですけど…

不動産アドバイザー

そうですね、いいところに気づきましたね。簡単に言うと、低い土地や斜面を平らにするために、土を積み上げて高くすることです。例えば、山を切り開いて平らな土地にしたり、谷を埋めて平地にしたりするときに使います。

不動産の疑問

じゃあ、土をただ積み上げるだけでいいんですか?

不動産アドバイザー

いいえ、ただ積み上げるだけでは、地盤が弱くて家が傾いたりする可能性があります。だから、しっかりと土を固めたり、支える工事が必要なんです。時間がかかる作業ですし、安定するまでには数年かかることもあります。

盛土とは。

『土地を高く盛ること』について説明します。『土地を高く盛ること』とは、斜面や低い土地を造成する際に、土を新たに積み上げて平らな土地を作ることを指します。宅地を造成するには、土を盛る方法と、土を削る方法があります。土を盛る場合は、地面が弱くなり、場所によって地面の沈み方に差が出やすいため、地面を補強する工事などの対策が必要です。また、盛った土の地面が安定するまでには、3年から5年、ひどい場合は10年ほどの期間が必要と言われています。

盛土とは

盛土とは、平らな場所を作り出すために、土砂を積み重ねて土地の高さを人工的に上げる工事のことです。傾斜地や低湿地、谷を住宅地や商業地などとして利用する際に、この盛土はなくてはならない技術となっています。土地の高さを調整することで、建物の建築を可能にし、土地の有効活用を実現するのです。山を切り崩して平らな土地を作る切土とは反対の手法であり、土地の形に合わせて、盛土と切土を組み合わせて土地造成を行うのが一般的です。

盛土には、様々な種類の土が用いられます。粘土質の土、砂質の土、礫など、その土地で入手しやすい土や、用途に適した土が選ばれます。土の種類によって、土の性質(締め固まりやすさ、水はけの良さなど)が異なるため、適切な土を選定することは、盛土の安定性を確保する上で非常に重要です。また、強度を高めるために、土の中にセメントや石灰などを混ぜることもあります。

盛土は、必要な土地の高さを確保できるという利点がある一方で、地盤の安定性に問題が生じやすいという側面も持ち合わせています。盛土は人工的に作られた地盤であるため、自然の地盤に比べて強度が低く、地震や豪雨などによって崩落する危険性があります。そのため、盛土を行う際には、地盤の調査を行い、適切な地盤改良工事や排水工事を行う必要があります。例えば、地盤を強化するために、杭を打ち込んだり、地盤を締め固めたりする対策がとられます。また、雨水が盛土の中に溜まらないように、排水溝を設置するなど、水はけをよくするための工夫も必要です。

盛土の安定性を確保することは、建物の安全性を確保する上で非常に重要です。適切な設計と施工、そして定期的な点検を行うことで、盛土による災害のリスクを低減し、安全な土地利用を実現することが可能になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 土砂を積み重ねて土地の高さを人工的に上げる工事。傾斜地、低湿地、谷を住宅地や商業地などとして利用する際に使用。 |

| 目的 | 土地の高さを調整し、建物の建築を可能にし、土地の有効活用を実現する。 |

| 使用材料 | 粘土質の土、砂質の土、礫など。入手しやすさや用途に応じて選定。強度を高めるためにセメントや石灰を混ぜることも。 |

| 材料選定の重要性 | 土の種類によって性質(締め固まりやすさ、水はけの良さなど)が異なるため、適切な土の選定は盛土の安定性確保に重要。 |

| 利点 | 必要な土地の高さを確保できる。 |

| 欠点/リスク | 地盤の安定性に問題が生じやすい。自然の地盤に比べて強度が低く、地震や豪雨などによって崩落する危険性がある。 |

| 対策 | 地盤調査、適切な地盤改良工事、排水工事(杭打ち、地盤締め固め、排水溝設置など) |

| 安定性確保の重要性 | 建物の安全性を確保するために重要。適切な設計と施工、定期的な点検が必要。 |

盛土のメリットとデメリット

土地の高さを調整する手法として、土を積み上げて地面を高くする盛土という方法があります。この盛土には利点と欠点があり、土地の利用目的に合わせて慎重に検討する必要があります。

盛土の最大の利点は、土地の高さを思い通りに変えられることです。傾斜地や低地など、そのままでは利用しにくい土地でも、盛土によって平らな土地に変えることができます。これにより、住宅地や商業地など、様々な用途で土地を活用できるようになります。また、土地を掘り下げる切土の場合、発生した土砂の処理が必要となりますが、盛土の場合は土を運び込むため、土砂の処理に頭を悩ませる必要が少ないという点も大きな利点です。

一方で、盛土には地盤が軟弱になりやすいという欠点があります。新たに積み上げた土は、元の地面に比べて安定性が低く、圧力が加わると変形しやすいためです。特に、水分を含むと土はさらに軟らかくなり、地盤の強度は大きく低下します。このような軟弱な地盤の上に建物を建てると、不同沈下と呼ばれる現象が起こる可能性があります。不同沈下とは、地盤が均一に沈まず、場所によって沈下の度合いが異なる現象です。一部分だけが大きく沈むと、建物にひび割れが生じたり、傾いたりするなど、建物の安全性に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

このような不同沈下を防ぐためには、地盤改良工事など、地盤の安定性を高める対策が欠かせません。例えば、土の中に杭を打ち込んだり、地盤を固化させる薬剤を注入するといった方法があります。盛土を行う際は、事前に地盤の状況をしっかりと調査し、適切な対策を講じることで、安全な土地利用が可能になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利点 |

|

| 欠点 |

|

| 不同沈下対策 | 地盤改良工事(杭を打ち込む、地盤を固化させる薬剤を注入するなど) |

| 注意点 | 事前に地盤の状況をしっかりと調査し、適切な対策を講じる |

地盤改良の必要性

家は、人が安心して暮らすための大切な場所です。その家を支えるのが地盤であり、地盤が弱ければ、家は傾いたり、ひび割れたりする危険があります。地盤が弱い土地に家を建てる場合は、地盤改良工事を行うことが不可欠です。

地盤改良工事とは、地盤の強度を高めるための工事のことです。家が傾いたり、ひび割れたりするのを防ぐだけでなく、地震の揺れによる被害を軽減する効果も期待できます。地盤改良工事には、様々な方法があります。例えば、表層地盤改良工法は、地表面近くの地盤を固める方法で、比較的小規模な建物に適しています。柱状改良工法は、セメント系固化材を地中に注入して、柱状の改良体を築造する方法で、中規模程度の建物に適しています。深層混合処理工法は、特殊な機械を用いて、地盤を掘削しながらセメント系固化材を混ぜ合わせる方法で、大規模な建物や、地盤が非常に軟弱な場合に適しています。

地盤の状態や建物の規模、構造によって、適切な工法は異なります。専門家は、地盤調査を行い、その結果に基づいて、最適な工法を提案します。地盤改良工事は、建物の安全性を確保するために欠かせない工事です。費用はかかりますが、建物の寿命を延ばし、安心して暮らせる環境を作るためには、必要な投資と言えます。家を建てる際には、地盤改良工事の必要性について、専門家によく相談し、十分な検討を行うことが大切です。安全で快適な住まいを実現するためには、地盤改良という強固な基盤作りが重要です。

| 工法 | 概要 | 適用規模 |

|---|---|---|

| 表層地盤改良工法 | 地表面近くの地盤を固める | 比較的小規模な建物 |

| 柱状改良工法 | セメント系固化材を地中に注入し、柱状の改良体を築造 | 中規模程度の建物 |

| 深層混合処理工法 | 特殊な機械を用いて地盤を掘削しながらセメント系固化材を混ぜ合わせる | 大規模な建物や、地盤が非常に軟弱な場合 |

盛土の安定期間

土を積み上げて造成した土地、いわゆる盛土は、安定するまでに一定の期間が必要です。しっかりと土を固めて造成したとしても、地面の中身が落ち着くには時間がかかるのです。一般的には、3年から5年ほどで安定すると言われています。しかし、土の種類や積み上げた高さ、雨や風の影響といった条件によっては、10年以上かかる場合もあるので注意が必要です。

地面が安定するまでの期間は、様々な要素に左右されます。例えば、粘土質の土なのか、砂質の土なのかといった土の種類は大きな影響を与えます。また、盛土の高さが高いほど、安定するまでに長い時間が必要になります。さらに、雨が多い地域や風が強い地域では、地盤が不安定になりやすいため、安定期間も長くなる傾向があります。そのため、専門家が綿密な調査を行い、地盤の状態を正しく評価することが非常に重要です。

盛土が完全に安定する前に建物を建ててしまうと、地面が不均一に沈下する「不同沈下」という現象が起きる可能性が高くなります。不同沈下は、建物にひび割れを生じさせたり、傾斜を引き起こしたりするなど、深刻な被害をもたらすことがあります。場合によっては、建物の倒壊につながる危険性もあります。そのため、盛土の上に建物を建てる際には、地盤が十分に安定しているかどうかを事前にしっかりと確認することが欠かせません。専門家による地盤調査や地盤改良工事などを検討し、安全性を確保することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 盛土の安定期間 | 一般的に3~5年、土の種類や高さ、気象条件によっては10年以上かかる場合も |

| 安定期間に影響する要素 | 土の種類(粘土質、砂質など)、盛土の高さ、雨や風などの気象条件 |

| 盛土が安定しないうちに建物を建てた場合のリスク | 不同沈下の発生→建物にひび割れ、傾斜、倒壊などの深刻な被害 |

| 対策 | 専門家による地盤調査、地盤改良工事、地盤が安定しているかの確認 |

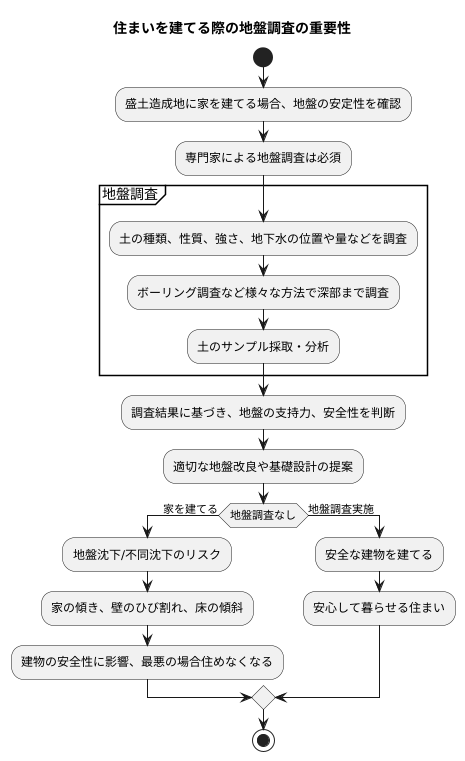

専門家による調査の重要性

住まいを建てるということは、人生における大きな出来事の一つです。特に、盛土によって造成された土地に家を建てる場合は、地盤の安定性をしっかりと確認することが非常に大切です。そのためにも、専門家による地盤調査は欠かせません。

地盤調査は、家を支える土台となる地盤の状態を詳しく調べるためのものです。具体的には、土の種類や性質、地盤の強さ、地下水の位置や量などを調べます。これらの調査結果をもとに、その土地の地盤がどれくらい建物を支えられるのか、安全に家を建てることができるのかを判断します。

専門家は、ボーリング調査など様々な方法を使って地盤の深部まで調べ、土のサンプルを採取して分析します。そして、その土地の地盤に合った適切な地盤改良の方法や基礎の設計を提案してくれます。

地盤調査をせずに家を建ててしまうと、地盤沈下や不同沈下といった問題が発生する可能性があります。地盤沈下とは、地盤全体が均等に沈んでしまう現象で、不同沈下とは、地盤の一部だけが沈んでしまう現象です。これらの現象が起こると、家の傾きや壁のひび割れ、床の傾斜など、様々な問題が発生し、建物の安全性に大きな影響を及ぼします。最悪の場合、家が住めなくなってしまうこともあります。

このような事態を避けるためにも、専門家による地盤調査は必要不可欠です。地盤調査は、安全な建物を建てるための第一歩であり、安心して暮らせる住まいを実現するための基盤となります。家を建てる際は、必ず専門家に地盤調査を依頼し、その結果に基づいて適切な対策を行いましょう。

まとめ

住宅を建てる土地を作る際、土を盛って土地の高さを調整することはよく行われています。これを盛土と言いますが、盛土は便利な反面、注意深く行わないと様々な問題を引き起こす可能性があります。

盛土によって作られた土地は、時間の経過とともに土が締まり、地面の高さが低くなることがあります。これを不同沈下と言います。家が不同沈下に影響を受けると、壁にひびが入ったり、ドアや窓が開閉しにくくなったりするなどの問題が発生する可能性があります。また、地震の際には、盛土部分が揺れによって崩れたり、液状化現象を起こす危険性も高まります。液状化とは、地震の揺れによって地面が液体のようにふるまう現象で、建物が傾いたり、地中に沈み込んでしまうこともあります。

このようなリスクを避けるためには、家を建てる前に、必ず地盤の調査を行うことが重要です。地盤調査では、土地の地質や土の締まり具合などを詳しく調べます。調査結果に基づいて、地盤改良工事が必要かどうかを判断します。地盤改良工事には、土を入れ替える工法や、地盤を固める工法など、様々な種類があります。専門家と相談し、その土地に合った最適な工法を選ぶことが大切です。

盛土は、土の種類や締め固め方によって、安定するまでの期間が異なります。一般的には、数年から数十年かかると言われています。家を建てる際には、盛土が安定するまでの期間を考慮し、適切な対策を講じる必要があります。例えば、地盤改良工事を行った後、しばらくの間は建物の建設を控える、あるいは建物の基礎を深くするなどの対策が考えられます。

盛土による宅地造成を検討する際は、目先の費用にとらわれず、長期的な視点で地盤改良に取り組むことが大切です。専門家の意見を聞き、地盤の安全性に十分配慮することで、安心して暮らせる丈夫な家を作ることができるでしょう。

| 盛土のメリット・デメリット | 発生する問題 | 対策 | 期間 |

|---|---|---|---|

| メリット:土地の高さを調整できる デメリット:不同沈下、液状化現象 |

壁のひび割れ、ドア・窓の開閉不良、建物倒壊 | 地盤調査、地盤改良工事、基礎の深堀 | 安定まで数年〜数十年 |