都市計画法:都市の未来を描く法律

不動産の疑問

先生、「都市計画法」って難しくてよくわからないんですけど、簡単に言うとどういうものなんですか?

不動産アドバイザー

そうだね、簡単に言うと、街をきれいに整えて、住みやすくするための法律だよ。みんなが暮らしやすいように、建物をどこに建てて、どんな道路を作るかなどを決めているんだ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、例えばどんなことを決めているんですか?

不動産アドバイザー

例えば、ここに公園を作る、ここに道路を作る、高い建物はここにしか建ててはいけない、といったことを決めているよ。そうすることで、災害を防いだり、自然を守ったり、みんなが安全で快適に暮らせる街を作っていくんだ。

都市計画法とは。

「土地や建物」と「建物を建てること」についての言葉である都市計画法について説明します。都市計画法とは、街が健全に発展し、整然と整備されるようにすることで、国土全体がバランスよく発展し、みんながより良く暮らせるようにすることを目指した法律です。この法律では、街づくりの内容やその決め方、街づくり事業の許可や実施、開発許可制度といった街づくりに関する制限などについて定められています。

都市計画法の目的

都市計画法は、人々の暮らしの土台となる都市の健全な発展と秩序ある整備を目指すために作られた法律です。無秩序な開発や環境破壊を防ぎ、安全で快適な都市環境を築き、人々の暮らしを守ることが大きな目的です。 都市計画法に基づいて、都市の将来像を描き、必要な公共施設の整備や土地利用に関する制限などを行います。これは、国土全体の発展にとって重要な役割を担っています。

具体的には、都市計画区域という枠組みの中で、都市の将来像を示す都市計画図を作成します。この図には、道路、公園、学校などの公共施設の配置や、住宅地、商業地、工業地といった土地利用の区分が示されます。これらの計画に基づき、道路や公園などの公共施設の整備が進められます。また、建物の用途や高さ、容積率などの制限を設けることで、無秩序な開発を防ぎ、良好な景観や住環境の保全を図ります。

良好な都市環境は、人々の生活の質を高めるだけでなく、経済活動の活性化や文化の発展にも貢献します。例えば、快適な住環境は人々の健康を増進し、生産性の向上につながります。また、美しい都市景観は観光客を呼び込み、地域経済の活性化に役立ちます。さらに、公園や緑地などの公共空間は、人々の交流の場となり、地域社会の形成にも重要な役割を果たします。

都市計画法は、将来の世代に豊かな都市環境を引き継ぐためにも欠かせない法律と言えるでしょう。気候変動や人口減少といった社会の変化に対応しながら、持続可能な都市づくりを進めていく上で、都市計画法の役割はますます重要になっています。より良い都市の未来を築くために、都市計画法の理解を深め、積極的に活用していくことが大切です。

| 都市計画法の目的 | 都市計画法の内容 | 都市計画法の効果 | 都市計画法の将来 |

|---|---|---|---|

都市の健全な発展と秩序ある整備

|

|

|

|

都市計画の内容

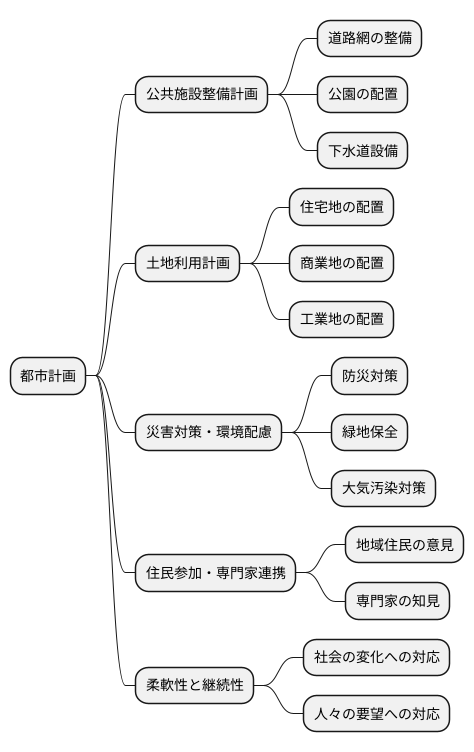

都市計画は、街の将来の姿を描く設計図のようなものです。人々が快適で安全に暮らせるよう、様々な要素を考え、綿密に作られます。

まず、道路や公園、下水道といった公共施設の整備計画は、都市の基盤となる重要な部分です。人々の移動をスムーズにするための道路網の整備、憩いの場となる公園の配置、そして衛生的な環境を保つための下水道設備などは、都市生活を支える上で欠かせません。これらの施設は、利用者の利便性や安全性を考慮し、適切な場所に整備されるよう計画されます。

次に、土地利用に関する計画も重要な要素です。これは、どの場所に住宅地を配置し、どの場所に商業地や工業地を配置するかを決める計画です。それぞれの土地の特性や周辺環境を考慮し、バランスの取れた土地利用を図ることで、住みやすく働きやすい街づくりを目指します。例えば、住宅地は静かで過ごしやすい環境の場所に、商業地は人々が集まりやすい場所に、工業地は交通の便が良い場所に配置するといった具合です。

さらに、災害に強い街づくりや環境への配慮も都市計画において重要な要素です。地震や水害といった災害から人命や財産を守るための防災対策、そして緑地保全や大気汚染対策といった環境保全に関する計画も含まれます。これらの計画は、将来を見据え、持続可能な都市の実現のために不可欠です。

都市計画は、地域に住む人々の意見や専門家の知恵を借りながら作られます。綿密な調査や分析に基づき、地域社会のニーズに合った計画を策定することが重要です。また、都市計画は一度決まったら終わりではなく、社会の変化や人々の要望に合わせて見直されることもあります。街は常に変化していくものなので、柔軟性と継続性を両手に携え、都市の健全な発展を支える計画でなくてはなりません。

都市計画の決定方法

街の形を決める都市計画は、そこに住む人々の暮らしに大きな影響を与えます。そのため、計画作りには、地域住民の声を聞き入れるための様々な工夫が凝らされています。計画の最初の段階では、住民説明会や公聴会といった場が設けられます。これらの場では、計画の内容が住民に分かりやすく説明され、意見や要望を自由に発言できる機会が提供されます。例えば、新しい道路の建設計画であれば、その道路によって期待される効果や、周辺環境への影響について説明がなされます。住民からは、交通渋滞の緩和への期待や、騒音増加への懸念など、様々な意見が出されます。

これらの住民からの意見や要望は、しっかりと記録され、計画に反映できるよう検討されます。また、都市計画には専門的な知識が必要となるため、学識経験者や地域代表者などで構成される都市計画審議会といった組織による審査も行われます。審議会では、計画の妥当性や実現可能性など、多角的な視点から検討が重ねられます。例えば、新しい公園の建設計画であれば、公園の規模や施設の内容、周辺環境との調和などが細かく検討されます。

こうした住民の声と専門家の意見を踏まえ、最終的には都道府県や市町村などの地方公共団体が計画を決定します。決定された計画は、公報などで広く公開され、誰でもその内容を確認できるようになっています。計画作りの過程を透明化し、住民が参加しやすい仕組みにすることで、計画に対する住民の理解と協力を得ることが大切です。

都市計画は、地域住民と行政が協力して進めることで、より良い街づくりを実現できるものです。住民一人ひとりの声に耳を傾け、様々な意見を丁寧に調整し、合意形成を図ることで、地域社会全体にとって有益な都市計画を作り上げることが可能となります。街の将来像を共有し、共に未来を築いていくことが、より良い街づくりにつながるのです。

都市計画事業

街の形を整え、住みよくするための計画、すなわち都市計画を実現するために、都市計画事業は欠かせません。この事業は、私たちの暮らしを支える様々な取り組みを含んでいます。例えば、道路や公園、学校といった公共の施設を新しく作ったり、古くなったものを改修したりすることが挙げられます。これらは、日々の生活を便利で快適にするために必要なものです。また、区画整理事業も重要な取り組みです。これは、土地の利用方法を見直し、道路や公園などの配置を最適化することで、災害に強い安全な街づくりを進めるものです。さらに、老朽化した建物をまとめて建て替え、防災性や利便性を向上させる市街地再開発事業も都市計画事業の一つです。

これらの事業は、どれも法律に基づいた手順を踏んで行われます。地方公共団体が主体となる場合もあれば、民間の会社が事業を行う場合もあります。いずれの場合も、周りの環境への影響をしっかりと調べ、地域に住む人々の意見に耳を傾けることが大切です。例えば、事業によって自然環境が損なわれないか、騒音や交通量が増えて人々の生活に支障が出ないかなどを事前に検討する必要があります。また、地域住民との話し合いの場を設け、事業の内容や進め方について丁寧に説明し、理解と協力を得ることも欠かせません。

都市計画事業は、時に長期間にわたる大規模な取り組みとなることもあります。しかし、これらの事業を通じて、都市の機能を高め、人々の生活環境をより良くしていくことができます。快適で安全な街づくりのため、都市計画事業は重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 都市計画事業の取り組み | 内容 | 主体 |

|---|---|---|

| 公共施設整備 | 道路、公園、学校などの新設・改修 | 地方公共団体、民間会社 |

| 区画整理事業 | 土地利用の見直し、道路・公園などの配置最適化による防災性の向上 | 地方公共団体、民間会社 |

| 市街地再開発事業 | 老朽化した建物の建て替えによる防災性・利便性向上 | 地方公共団体、民間会社 |

その他:

- 法律に基づいた手順

- 環境への影響調査

- 地域住民との合意形成

開発許可制度

開発許可制度とは、無秩序な開発行為を抑え、調和のとれたまちづくりを進めるための重要な仕組みです。都市の健全な発展と良好な環境の保全を両立させることを目的としています。

具体的には、一定規模以上の開発を行う場合、都道府県や市町村などの地方公共団体から許可を得る必要があります。これは、建物を建てる、土地の形を変える、あるいは土地の用途を変えるといった行為が該当します。たとえば、広い面積の土地に住宅を建てる、農地を工場用地に変更する、山を切り崩して宅地を造成するといった場合、開発許可が必要となるでしょう。許可を得るためには、都市計画との整合性、周辺環境への影響、災害への対策など、様々な観点からの審査を受けなければなりません。

審査では、計画されている開発が、都市計画で定められた土地利用のルールに適合しているか、周辺の自然環境や景観に悪影響を与えないか、近隣住民の生活環境を損なうおそれがないか、災害時に安全が確保されるかといった点が細かくチェックされます。たとえば、建物の高さや配置、緑地の保全、排水設備の設置、避難路の確保などが審査の対象となります。

開発許可制度は、厳格な審査を通じて環境への負担を少なくし、将来に向けて持続可能なまちづくりを進める上で欠かせません。また、地域に住む人々の生活環境を守り、安全で快適な暮らしを確かなものにするという重要な役割も担っています。無秩序な開発によって、騒音や交通渋滞といった問題が生じたり、緑地が減少し、災害時の危険性が高まるといった事態を避けるために、開発許可制度は必要不可欠なのです。

| 目的 | 無秩序な開発行為の抑制 調和のとれたまちづくり 都市の健全な発展 良好な環境の保全 |

|---|---|

| 対象となる行為 | 一定規模以上の開発行為 (例)建物の建築、土地の形質変更、土地の用途変更 ・住宅建設 ・農地転用 ・宅地造成 |

| 審査項目 | 都市計画との整合性 周辺環境への影響 災害への対策 (例)建物の高さ・配置、緑地保全、排水設備、避難路確保 |

| 効果 | 環境負荷の軽減 持続可能なまちづくり 生活環境の保護 安全で快適な暮らしの確保 騒音・交通渋滞等の問題発生抑制 緑地減少抑制 災害危険性抑制 |

都市計画制限

都市計画制限とは、計画的に都市を整備し、良好な都市環境を形成するために、土地や建物の利用方法に一定のルールを設けることです。このルールは、都市計画区域内において、建物の高さや用途、建ぺい率、容積率などを定めるもので、都市の健全な発展と持続可能性を確保するために不可欠なものです。

建物の高さ制限は、都市景観の保全や日照・通風の確保を目的としています。高層ビルが乱立すると、圧迫感のある景観になり、周辺の建物に日陰を生じさせて日照権を侵害する可能性があります。また、密集した建物は風の通りを悪くし、周辺環境の悪化につながる恐れもあります。高さ制限を守ることで、良好な都市景観と快適な住環境を維持することができます。

用途制限は、地域ごとに適切な土地利用を促すためのものです。例えば、住宅地に工場を建てることを制限することで、騒音や公害の発生を防ぎ、住環境の質を保つことができます。また、商業地域に住宅を建てることを制限することで、商業活動の活性化を図ることも可能です。それぞれの地域特性に合った土地利用を促進することで、調和のとれた都市づくりを目指します。

建ぺい率と容積率は、建物の規模を規制するものです。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示し、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合を示します。これらの制限を守ることで、過密な建物の建設を防ぎ、ゆとりある都市空間を確保することができます。また、災害発生時の避難経路の確保や延焼防止にもつながります。

都市計画制限は、個々の土地所有者の権利をある程度制限する側面もありますが、都市全体の秩序と公共の福祉を守るために必要なものです。良好な都市環境は、地域住民全体の利益につながり、ひいては個々の土地の資産価値向上にも貢献します。都市計画制限は、持続可能な都市の未来を築くための重要なルールと言えるでしょう。

| 都市計画制限の項目 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 建物の高さ制限 | 都市景観の保全、日照・通風の確保 | 良好な都市景観と快適な住環境の維持、日照権の保護 |

| 用途制限 | 地域ごとに適切な土地利用の促進 | 住環境の質の保持、商業活動の活性化、調和のとれた都市づくり |

| 建ぺい率・容積率 | 建物の規模規制 | 過密な建物の建設防止、ゆとりある都市空間の確保、災害発生時の避難経路の確保・延焼防止 |