原価法による不動産価格の算定

不動産の疑問

先生、「原価法」ってどういう意味ですか?難しそうでよくわからないです。

不動産アドバイザー

そうだね、少し難しいね。「原価法」を簡単に言うと、今ある建物を新しく建て直すとしたら、いくらかかるかを計算して、その金額から古くなった分だけ価値を下げて、今の建物の価格を算出する方法だよ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、今ある建物と同じ材料で同じように建て直すといくらかかるかを計算するってことですか?

不動産アドバイザー

その通り!まさにそういうことだよ。そして、計算で出した金額を『積算価格』と言うんだよ。ただ、建物は年数が経つと古くなっていくから、その分、価値が下がるよね。だから、建て直すのにかかる金額から、古くなった分の価値を引いて、最終的な価格を決めるんだ。

原価法とは。

「土地や建物」と「建物を建てること」に関係する言葉である「原価法」について説明します。原価法とは、土地や建物の値段を調べるときに使う方法の一つです。まず、同じような土地や建物を今新しく作ったらいくらかかるのかを計算します。これを再調達原価と言います。次に、古くなったことによる価値の下がり具合を考えます。そして、再調達原価から価値の下がり分を引いた金額を計算します。この金額が、原価法で計算した土地や建物の値段になります。この値段のことを積算価格と言います。

原価法とは

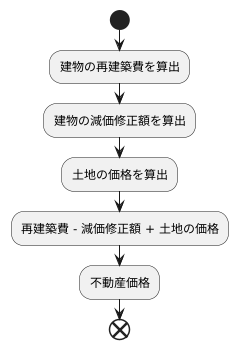

原価法とは、建物を新しく建て直すために必要な費用を基準に、土地の値段を足し合わせて不動産全体の価格を計算する方法です。この方法は、評価したい不動産と全く同じ建物を今、建てるとしたらどれだけの費用がかかるかを算出するところから始まります。その費用を「再建築費」と言います。再建築費を計算する際には、建物の設計図や仕様書などを用いて、材料費や人件費、諸経費などを細かく見積もっていきます。

次に、建物は時間の経過とともに劣化し、価値が下がっていくため、再建築費からその減少分を差し引く必要があります。これを「減価修正」と言います。建物の種類や構造、築年数、管理状態などを考慮して、どれくらい価値が下がっているかを評価し、再建築費から差し引きます。減価修正額の算出方法はいくつかあり、築年数に比例して価値が下がっていくと仮定する方法や、建物の各部位の劣化状況を個別に評価する方法などがあります。

こうして算出した再建築費から減価修正額を引いた金額に、対象不動産の土地の価格を足し合わせることで、最終的な不動産価格が算出されます。土地の価格は、路線価や取引事例比較法などを用いて評価します。

原価法は、築年数の浅い建物や、特殊な用途の建物、あるいは市場での取引事例が少ない不動産の評価に適しています。なぜなら、これらの不動産は市場で取引されている他の不動産と単純に比較することが難しく、取引価格を参考にすることが難しいからです。例えば、工場や病院などの特殊な建物は、一般の住宅とは構造や設備が大きく異なるため、単純な比較はできません。また、新しく建てられたばかりの建物や、取引事例が少ない建物も、市場価格を参考にするのが難しいので、原価法を用いることで適正な価格を算出できます。

再調達原価の算定

建物を建て替えるにはどれくらい費用がかかるのか、それを知るための方法が再調達原価の算定です。再調達原価とは、今ある建物と同じものを、評価時点の物価で新しく建て直すとしたら、どれだけの費用がかかるのかを示す金額のことです。この金額を把握することで、建物の価値を客観的に評価することができます。

再調達原価を計算するには、建物の設計図や仕様書といった書類を詳しく調べ、建物の規模や構造、使われている材料、設備などを一つ一つ確認していく必要があります。例えば、建物の延べ床面積、建物の階数、構造が木造なのか鉄筋コンクリート造なのか、外壁や屋根の材料、キッチンや浴室などの設備の種類などを細かく見ていきます。そして、それらの材料や設備の現在の価格を調べ、必要な数量を掛けて費用を積み上げていきます。さらに、建築工事にかかる人件費や、工事期間中の管理費などの諸経費も加えて計算します。

再調達原価の算定は、建物の構造や設備、建築技術の進歩など、様々な要素を考慮する必要があるため、非常に複雑な計算です。そのため、専門的な知識と経験を持つ不動産鑑定士などの専門家が、現地調査や資料収集を行い、詳細な計算を行います。現地調査では、建物の状態を実際に確認し、設計図や仕様書だけでは分からない情報を収集します。例えば、建物の劣化状況や、増改築の有無などを確認します。これらの情報を基に、より正確な再調達原価を算出します。建物の価値を正しく評価するためには、専門家による綿密な調査と計算が不可欠です。 正確な再調達原価を算出することは、建物の保険金額を適切に設定するためにも重要です。万一、火災などで建物が損壊した場合、適切な保険金額が設定されていれば、建物を再建するための費用を十分に受け取ることができます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 再調達原価とは | 今ある建物と同じものを、評価時点の物価で新しく建て直すとしたら、どれだけの費用がかかるのかを示す金額 |

| 計算方法 | 建物の設計図や仕様書を基に、建物の規模、構造、材料、設備などを確認し、現在の価格を調べ、数量を掛けて費用を積み上げていく。人件費や諸経費も含める。 |

| 算定の複雑性 | 建物の構造、設備、建築技術の進歩など様々な要素を考慮する必要があるため、専門家(不動産鑑定士など)による現地調査や資料収集、詳細な計算が必要。劣化状況や増改築の有無なども確認。 |

| 重要性 | 建物の価値の客観的評価、適切な保険金額の設定に重要。 |

減価修正

家は年月とともに価値が下がっていくものです。これを減価修正と言います。新築の家を想像してみてください。真新しく、最新の設備が整っています。しかし、時が経つにつれ、壁は色褪せ、床は傷つき、水回りの設備も古くなっていくでしょう。周りの環境も変わるかもしれません。人気のあった商店街が寂れてしまったり、近くに騒音のひどい工場ができてしまったりするかもしれません。このように、建物自体の老朽化だけでなく、周りの環境の変化も家の価値に影響を与えます。

減価修正には大きく分けて三つの種類があります。一つ目は物理的な劣化です。これは、雨風や日光による外壁の劣化、シロアリによる柱の腐食など、目に見える建物の傷みです。定期的な修繕やメンテナンスを行うことで、ある程度劣化の進行を抑えることができます。二つ目は機能的な劣化です。これは、設備の古さや間取りの不便さなど、機能面での古びのことです。例えば、昔は主流だった和式トイレや狭くて暗いキッチンは、現代の生活スタイルには合わなくなってきています。このような機能的な劣化は、リフォームによって改善することができます。三つ目は経済的な劣化です。これは、建物の周りの環境変化によって価値が下がることです。例えば、近くにゴミ処理場ができたり、主要道路の交通量が増えたりすることで、住環境が悪化し、家の価値が下がる場合があります。経済的な劣化は、建物の所有者自身では防ぎようがない場合もあります。

家の価値を正しく評価するためには、これらの三つの劣化要因を総合的に判断し、適切な減価修正を行う必要があります。築年数が長いほど、劣化が進んでいる可能性が高いため、減価修正額も大きくなります。建物の状態をよく観察し、周辺環境の変化にも気を配り、建物の価値を適正に評価することが大切です。

積算価格

建物を作るためにかかる費用を積み上げて計算した価格のことを、積算価格と言います。これは、同じ建物を今新しく建て直すとしたらどれくらい費用がかかるのかという再調達原価から、建物の古さや劣化の度合いを反映した減価修正額を差し引くことで算出されます。

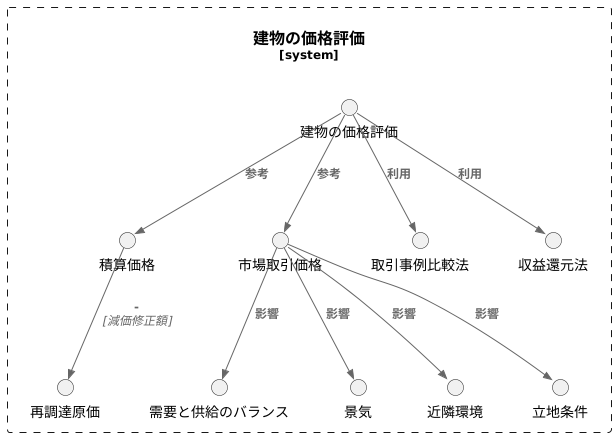

この積算価格は、対象となる建物の価値を客観的に示す指標の一つとなります。建物の構造や材質、設備などを細かく見て計算するため、その建物固有の価値を金額で表すことができるからです。しかし、積算価格はあくまでも計算によって導き出された価格であり、実際に市場で取引される価格とは必ずしも一致するとは限りません。

なぜなら、市場で取引される価格は、需要と供給のバランスや景気の良し悪し、近隣の環境、建物の立地条件など、様々な要因によって変動するからです。需要が高く供給が少ない場合、価格は積算価格よりも高くなる傾向があります。逆に、需要が少なく供給が多い場合、価格は積算価格よりも低くなる可能性があります。

例えば、人気のある地域にある便利な立地の建物は、積算価格よりも高い価格で取引されることがよくあります。反対に、過疎化が進んでいる地域にある築年数の古い建物は、積算価格よりも低い価格でしか売れない場合もあります。

そのため、建物の価格を正しく評価するためには、積算価格を参考にするだけでなく、市場で実際に取引されている価格の動向もよく調べ、複数の評価方法を組み合わせて総合的に判断することが大切です。建物の価格を評価する方法は、積算価格を算出する原価法の他に、実際に取引された似たような建物の価格を比較する取引事例比較法や、建物から得られるであろう収益から価格を算出する収益還元法などがあります。これらの方法を状況に応じて使い分けることで、より正確な評価が可能になります。

原価法の活用事例

原価法は、市場で売買される例が少ない不動産や特別な目的を持つ建物の評価において、特に力を発揮します。売買の事例が少ないということは、市場価格を把握しにくいということを意味します。そのため、取引事例比較法を用いるのが難しい場面で、原価法が有効な手段となるのです。

例えば、学校や病院、工場といった特殊な建物は、一般の住宅とは構造や設備が大きく異なります。そのため、市場で取引される事例も少なく、単純な比較が困難です。このような場合、原価法を用いることで、建物を新たに建て直す費用を基準に、客観的な価格を計算することができます。つまり、同じ建物を今再現するとしたらどれくらいの費用がかかるのかを算出することで、その建物の価値を評価するのです。

また、歴史的建造物や文化財の評価にも原価法が役立ちます。これらの建物は、市場での取引はほとんど存在せず、他に代わりとなるものもありません。そのため、取引事例比較法を適用することは不可能です。このようなケースでは、原価法に基づいて再建築費用を計算し、その価値を評価するのが適切な場合が多いです。歴史的価値や文化的価値は価格に反映されにくいため、原価法を用いることで、建物の物理的な価値を客観的に評価できるのです。

さらに、新しく建てられたばかりの物件の価格を査定する場合にも、原価法は有効です。新築物件は、まだ市場で取引された実績がないため、比較対象となるデータがありません。このような場合、原価法を用いることで、建築費用を基にした価格を算出することができます。つまり、いくらかけて建てられたのかが、価格の基準となるわけです。

このように、原価法は様々な状況で活用されており、不動産の価格を評価する上で重要な役割を担っています。特に、取引事例が少ない、特殊な用途の建物、歴史的建造物など、他の評価方法が適用しにくい場面で、その真価を発揮すると言えるでしょう。

| 評価対象 | 原価法のメリット | その他 |

|---|---|---|

| 市場で売買される例が少ない不動産(学校、病院、工場など) | 建物を新たに建て直す費用を基準に、客観的な価格を計算できる。 | 売買事例が少ないため、取引事例比較法を用いるのが難しい。 |

| 歴史的建造物や文化財 | 再建築費用を計算し、建物の物理的な価値を客観的に評価できる。 | 市場での取引はほとんどなく、他に代わりとなるものもないため、取引事例比較法は適用不可。歴史的・文化的価値は価格に反映されにくい。 |

| 新しく建てられたばかりの物件 | 建築費用を基にした価格を算出できる。 | まだ市場で取引された実績がないため、比較対象となるデータがない。 |