二重価格表示:お得?それとも罠?

不動産の疑問

先生、「二重価格表示」って、チラシでよく見かける『通常価格〇〇円が、本日限定△△円!』みたいなもののことですよね?でも、いつも△△円で売っているような気がするんですが…

不動産アドバイザー

そうだね。まさに君の言う通り、チラシなどでよく見かける価格表示の方法だね。ただ、いつも△△円で売っていて、実際には〇〇円で売っていない場合は問題になるんだ。

不動産の疑問

問題になるって、どういうことですか?

不動産アドバイザー

〇〇円という高い方の価格が本当かどうか、つまり、過去に実際にその価格で販売していた実績があるかどうかが重要なんだ。もし、過去に〇〇円で販売した実績がないのに、あたかも安く売っているように見せかけていたら、それはお客さんをだまそうとしていることになる。だから、法律違反になるんだよ。

二重価格表示とは。

「土地や建物」と「建物を作ること」に関する言葉である『二重価格表示』について説明します。二重価格表示とは、売る値段と一緒に、それよりも高い値段を、比べるための値段として、二つ並べて表示することです。例えば、いつもは5万円で売っているものが、今日だけ4万円と表示されている場合などが、二重価格表示にあたります。この二重価格表示は、正しく行われている場合は、法律に問題ありません。しかし、いつもは5万円で売っているという表示が実際には嘘で、まるでとても安いように見せかけて宣伝している場合は、お客さんを騙すことになるため、景品表示法という法律に違反します。

二重価格表示とは

二重価格表示とは、物の値段を二つの異なる値段で示すことです。一つは実際に買う値段で、もう一つは比べるための値段です。比べるための値段は、普段の値段、決まった値段、作る人が望む値段など、いろいろな呼び方があります。実際に買う値段は比べるための値段よりも安く設定されているため、買う人は値段が下がっている、つまり得した気持ちになりやすいです。

例えば、ある物が普段の値段5万円、特別な値段4万円と表示されていれば、これは二重価格表示にあたります。一見すると1万円もお得になっているように見えますが、この表示方法には気を付ける必要があります。なぜなら、比べるための値段が本当に普段の値段なのか、それとも高く設定されているだけなのかが分からないからです。もしかしたら、5万円で売られていた期間がすごく短かったり、そもそも5万円では誰も買っていなかったりするかもしれません。

また、お店によっては、比べるための値段をわざと高く設定して、実際よりもお得に見せることがあります。これを「見せかけの割引」と言います。消費者は、二重価格表示に惑わされず、本当に必要な物なのか、値段は適正なのかをよく考えてから買うことが大切です。比べるための値段だけでなく、他の店での値段や商品の内容も調べて、賢く買い物をしましょう。特に、期間限定のセールや数量限定の商品は、注意深く見る必要があります。本当に割引されているのか、それとも二重価格表示で購買意欲を高めようとしているだけなのかを見極めることが大切です。

| 項目 | 説明 | 注意点 |

|---|---|---|

| 二重価格表示 | 商品を二つの価格で表示する手法。一つは購入価格、もう一つは比較用の価格。比較用価格は、通常価格、定価、希望小売価格など様々な呼び方がある。購入価格は比較用価格より安く設定され、消費者に割安感を与える。 | 比較用価格が本当に通常価格なのか、意図的に高く設定されているのかは不明。 |

| 例 | 通常価格5万円、特別価格4万円と表示されている場合。 | 1万円お得に見えるが、5万円で売られていた期間が短かったり、そもそも5万円では売れていなかった可能性もある。 |

| 見せかけの割引 | 比較用価格を意図的に高く設定し、実際よりもお得に見せる手法。 | 消費者は二重価格表示に惑わされず、本当に必要な物か、価格は適正かをよく考える必要がある。 |

| 消費者の注意点 | 他の店での価格や商品の内容も調べて、賢く買い物をする。特に、期間限定セールや数量限定商品は注意深く見る必要がある。本当に割引されているのか、二重価格表示で購買意欲を高めようとしているだけなのかを見極めることが重要。 |

適正な二重価格表示

二重価格表示は、消費者に価格の優位性を印象付ける効果的な手法ですが、景品表示法に抵触しないよう適正な表示を行う必要があります。二重価格表示とは、販売価格とともに、以前の販売価格やメーカー希望小売価格などを併記して表示する手法です。例えば、「以前5万円が、今なら4万円!」といった表示が該当します。

この表示方法が適法となるためには、比較対象となる価格が実際に販売されていた実績が必要です。つまり、過去に本当に5万円で販売していた事実が確認できなければならないということです。新商品発売当初に5万円で販売し、その後需要の動向や市場価格などを考慮して4万円に値下げした場合などは、5万円を比較対象価格として表示できます。

しかし、架空の価格を比較対象として表示することは認められません。例えば、実際には4万円でしか販売していない商品を、あたかも5万円から値下げしたかのように表示することは、消費者を欺く行為とみなされ、景品表示法違反となる可能性があります。

比較対象価格での販売期間や販売数量も重要な要素です。極端に短い期間だけ、あるいはごくわずかな数量しか販売していない価格を比較対象とするのは適切ではありません。例えば、発売初日のわずか数時間だけ5万円で販売し、その後すぐに4万円に値下げした場合、5万円という価格を比較対象とするのは消費者を誤解させるおそれがあります。同様に、限定店舗で数個だけ販売した価格を比較対象とすることも、消費者に誤った印象を与えかねません。

適正な二重価格表示を行うためには、過去の販売価格に関する正確な記録を保持し、販売期間や販売数量も適切であることを確認する必要があります。消費者に誤解を与えないよう、透明性が高く公正な価格表示を心掛けましょう。

| 二重価格表示の要件 | 説明 | 注意点 |

|---|---|---|

| 比較対象価格の真実性 | 比較対象の価格は実際に販売されていた実績が必要 | 架空の価格を表示すると景品表示法違反になる可能性あり |

| 販売期間と販売数量 | 比較対象価格での販売期間や販売数量も重要 | 極端に短い期間やわずかな数量の販売実績を根拠とするのは不適切 |

| 記録の保持 | 過去の販売価格に関する正確な記録を保持する必要あり | 販売期間や販売数量も記録しておく |

不当な二重価格表示

いわゆる二重価格表示とは、商品やサービスの価格を実際よりも高く見せかけて、あたかも値下げしたかのように表示する手法を指します。消費者に「お得感」を錯覚させ、購買意欲を高めることを目的としていますが、表示方法によっては法律違反となるため、注意が必要です。

二重価格表示自体は違法ではありません。過去の販売価格や、競合店の価格、メーカー希望小売価格などを比較対象として値下げを提示することは、消費者に価格情報を提供する上で有益な場合もあります。しかし、景品表示法では、不当に顧客を誘引するような、事実と異なる二重価格表示を禁じています。具体的には、実際には販売実績のない価格を比較対象として「大幅値下げ!」などと表示する行為が該当します。

例えば、最初から4万円で販売する予定の商品を、一時的に5万円という価格で提示し、すぐに4万円に値下げして「1万円引き!」と宣伝するケースを考えてみましょう。この場合、5万円という価格での販売実績がほとんど、あるいは全くないにもかかわらず、あたかもそれが本来の価格であるかのように表示しているため、不当な二重価格表示とみなされます。消費者は1万円もの値引きがあると誤解し、本来よりもお得な商品だと感じて購入してしまう可能性があります。

このような販売方法は、消費者の公正な商品選択を妨げるため、景品表示法で禁止されています。事業者は、価格表示を行う際には、それが消費者に誤解を与えないか、適正な価格比較に基づいているか、十分に注意する必要があります。そうでなければ、法的措置の対象となる可能性があります。

| 二重価格表示の是非 | 具体例 | 問題点 | 法的根拠 |

|---|---|---|---|

| 違法ではない場合:過去の販売価格、競合店の価格、メーカー希望小売価格との比較など、消費者に有益な価格情報を提供する場合 | – | – | – |

| 違法な場合:販売実績のない価格を比較対象として「大幅値下げ!」などと表示する行為 | 最初から4万円で販売する予定の商品を、一時的に5万円で提示し、すぐに4万円に値下げして「1万円引き!」と宣伝する。 | 消費者は1万円もの値引きがあると誤解し、本来よりもお得な商品だと感じて購入してしまう。消費者の公正な商品選択を妨げる。 | 景品表示法 |

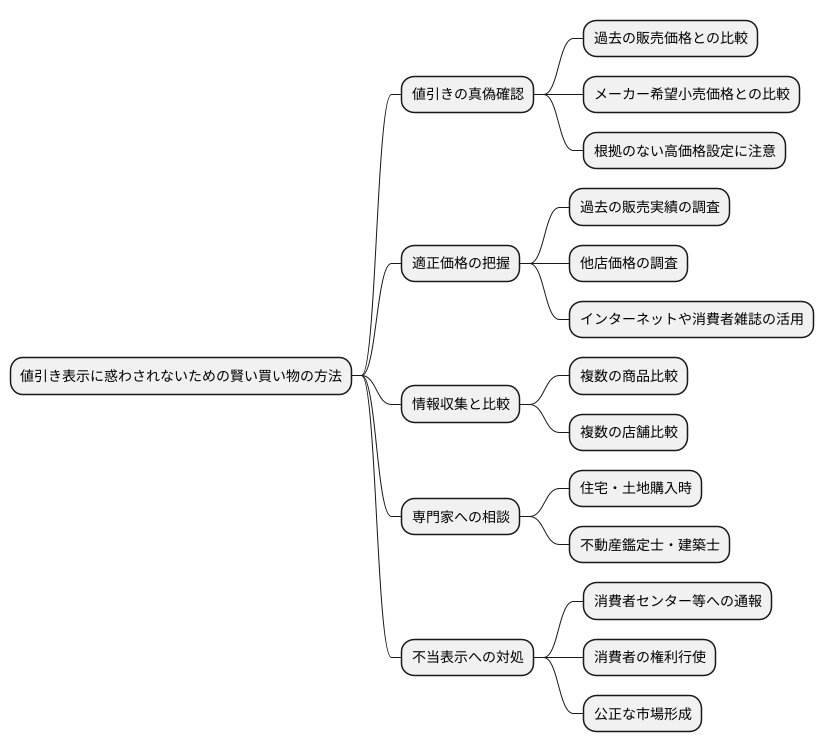

消費者の視点

販売価格の表示には様々な工夫が凝らされていますが、時としてそれが消費者を惑わす結果となることがあります。例えば、「大幅な値引き!」、「今だけ特別価格!」といった目を引く表示を見かけることも少なくありません。しかし、これらの表示に飛びつく前に、本当に値引きされているのかどうかを注意深く確認する必要があります。

まず、比較対象となっている価格が本当に妥当な価格なのかを確認しましょう。以前の販売価格やメーカー希望小売価格などが根拠なく高く設定されている場合、実際には値引きされていないにもかかわらず、お得な印象を与えてしまうことがあります。このような見せかけの値引きに騙されないためには、過去の販売実績や他の販売店の価格などを調べて、市場における適正価格を把握することが重要です。

インターネットや消費者雑誌などを活用すれば、様々な商品の価格情報を入手することができます。手間を惜しまずに情報を集め、複数の商品や店舗を比較することで、より賢い買い物ができるようになります。また、住宅や土地といった高額な買い物をする際には、専門家にも相談してみましょう。不動産鑑定士や建築士といった専門家は、市場の動向や物件の価値を的確に判断することができます。彼らの助言は、大きな損失を防ぐ上で非常に役立ちます。

もしも、不当な価格表示を見つけた場合は、ためらわずに消費者センターや関係機関に通報しましょう。私たちの行動が、他の消費者を不当な販売行為から守ることに繋がるのです。消費者の権利をしっかりと行使し、公正な市場を共に作り上げていきましょう。

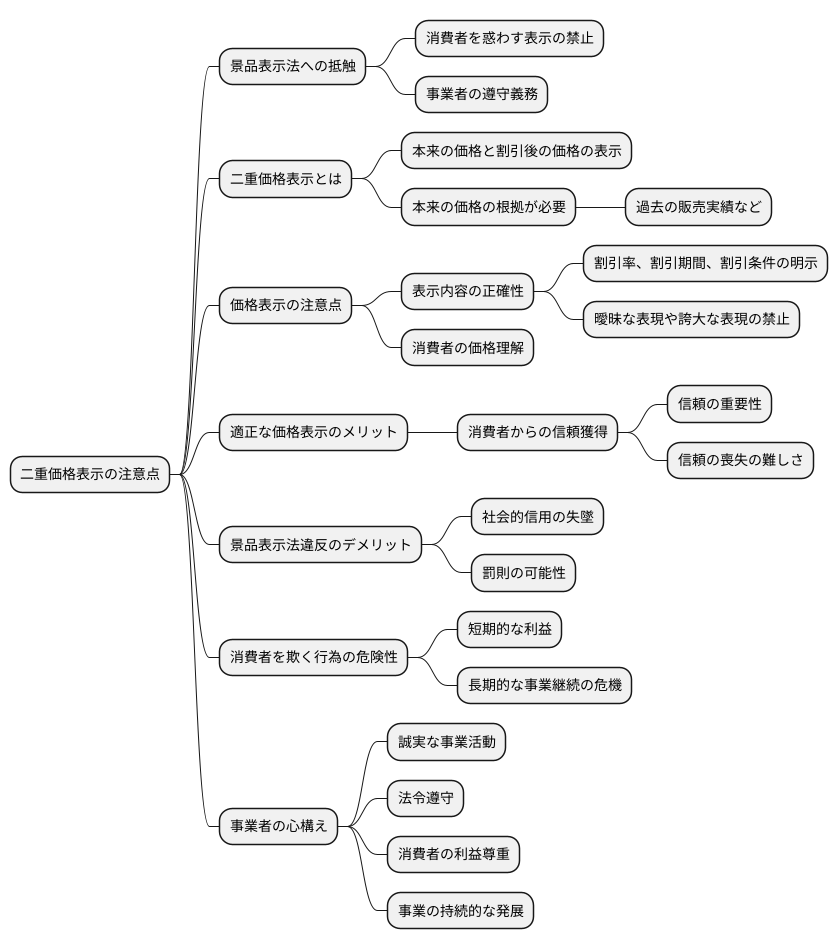

事業者の責任

事業を行う者は、品物やサービスの価格を示す際に、二重価格を提示する手法を用いることがあります。しかし、この手法は景品表示法という法律に抵触する可能性があるため、細心の注意が必要です。この法律は、消費者を惑わすような表示を禁じており、事業者はこれを遵守しなければなりません。

二重価格表示とは、例えば「本来の価格」と「割引後の価格」を並べて表示する手法です。この時、「本来の価格」が実際には販売されていない価格である場合、消費者を欺く行為とみなされ、景品表示法違反となる可能性があります。つまり、比較対象とする価格には、過去の販売実績などの明確な根拠が必要となります。

事業者は、価格表示を行う際に、消費者に誤解を与えないよう、表示内容の正確性を常に確認しなければなりません。例えば、割引率や割引期間、割引の条件などを明確に示す必要があります。曖昧な表現や誇大な表現は避け、消費者が価格を正しく理解できるように配慮することが重要です。

適正な価格表示は、消費者からの信頼獲得につながります。消費者の信頼を得ることは、事業を長く続ける上で非常に大切です。信頼は一度失うと、取り戻すのが難しいからです。逆に、景品表示法に違反した場合、社会的信用を失うだけでなく、罰則を受ける可能性もあります。

消費者を欺く行為は、短期的には利益を得られるかもしれませんが、長期的には事業の継続を危うくする可能性があります。事業者は、目先の利益にとらわれず、誠実な事業活動を行う必要があります。法令を遵守し、消費者の利益を尊重することで、事業の持続的な発展を目指すべきです。

まとめ

売出し価格を以前の価格と比べて安く見せる二重価格表示は、買い手に商品をお値打ちに買う機会を与えます。一方で、不当な表示によって買い手をだます危険性も持っています。買い手は冷静に判断し、必要な情報を集める力を養うとともに、売り手は法を守って商売を行うことで、公正な取引を実現する必要があるのです。

正しい二重価格表示は、買い手と売り手の双方にとって良いものです。買い手は価格を比べることで賢く商品を選び、売り手は適正なもうけを確保しつつ販売促進をはかることができます。しかし、間違った二重価格表示は市場の公正さをゆがめ、買い手の信頼をそこない、ひいては市場全体の健全な発展を邪魔する原因となります。

本来は値引きしていない商品を値引きしているように見せかける「架空値引き」や、一時的に高い価格を設定した後に元の価格に戻して値引きを強調する「見せかけ値引き」のような表示方法は消費者を欺く行為です。

売り手は、過去の販売価格や競合店の価格などを比較し、適正な価格設定を行う必要があります。過去最も高かった価格ではなく、値引き前の適正な価格を基準に表示することで、買い手は正しい情報に基づいて判断できます。また、表示方法にも注意が必要です。値引き率や値引き額を大きく表示するだけでなく、値引き前の価格も明確に表示することで、買い手に誤解を与えないようにするべきです。

買い手も、価格表示を鵜呑みにせず、複数の店で価格を比較したり、商品の品質や機能を確かめたりするなど、冷静に判断する必要があります。また、不当な価格表示を見つけた場合は、消費生活センターなどに相談することが大切です。関係者全員が規則を理解し、責任ある行動をとることで、より良い市場環境をつくっていく必要があるでしょう。

| 二重価格表示 | メリット | デメリット | 注意点(売り手) | 注意点(買い手) |

|---|---|---|---|---|

| 正しい二重価格表示 |

|

– |

|

– |

| 間違った二重価格表示(架空値引き、見せかけ値引きなど) | – |

|

– |

|