固定資産税:土地と建物の税金

不動産の疑問

先生、固定資産税って毎年払わないといけないんですか?なんか大変そうですね。

不動産アドバイザー

そうだね、固定資産税は毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課せられる税金なんだ。毎年払う必要があるんだよ。でも、新築の住宅やリフォームした住宅の場合は、軽減措置が受けられる場合もあるから、必ずしも大変というわけではないんだよ。

不動産の疑問

軽減措置があるんですね!所有している土地や建物が固定資産税の対象になるという事は、更地や駐車場も対象になるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。更地や駐車場も土地に該当するから固定資産税の課税対象になるよ。税金の金額は、土地や建物の評価額をもとに計算されるんだ。納付書が送られてくるから、それに従って支払うことになるんだよ。

固定資産税とは。

「不動産」と「建物」に関する言葉である「固定資産税」について説明します。固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家といった動かない財産を持っている人に地方自治体が課す税金のことです。基本的には、送られてくる納税通知書に従って税金を納めます。税金の額は、原則として固定資産税課税標準額の1.4%です。ただし、新しく建てた家や一定の期間内に行ったリフォーム済みの家などは、税金が安くなる場合があります。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点において、土地や家屋といった固定資産を所有している人に対してかかる地方税です。この税金は、地方自治体にとって大切な財源であり、私たちの暮らす地域社会の公共サービスを提供するために使われています。

具体的には、子供たちが学ぶ学校や、憩いの場となる公園の整備、安全に通行するための道路の補修、衛生的な環境を保つためのごみ収集、そして災害から守るための消防サービスなど、私たちの日常生活に欠かせない様々なサービスに使われています。これらのサービスを維持・向上させるため、固定資産を所有する人は、その資産に応じた税金を納める義務があります。

固定資産税の金額は、土地や家屋の価値に基づいて計算されます。この価値のことを課税標準額といい、それぞれの市町村が評価して決定します。評価額は、3年ごとに見直され、市場価格の変動などが反映されます。ですので、同じ固定資産であっても、評価額が変わることで税額も変動することがあります。

固定資産税の税率は、原則として1.4%ですが、各自治体によって条例で定められているため、多少異なる場合があります。お住まいの地域の税率は、市町村の役場にお問い合わせいただくことで確認できます。

また、所有している固定資産の種類や状況によっては、減免措置を受けられる場合があります。例えば、新築の家屋や耐震工事を行った家屋などは、一定期間、税金が軽減される場合があります。他にも、災害で被害を受けた家屋なども減免の対象となる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 固定資産税とは | 毎年1月1日時点の土地・家屋所有者にかかる地方税。地方自治体の財源として、学校、公園、道路、ごみ収集、消防などの公共サービスに使われる。 |

| 課税対象 | 土地、家屋 |

| 納税義務者 | 1月1日時点の固定資産所有者 |

| 税額計算 | 課税標準額(市町村が評価した土地・家屋の価値) × 税率(原則1.4%、自治体ごとに異なる場合あり) |

| 評価額見直し | 3年ごとに見直し、市場価格の変動を反映。 |

| 減免措置 | 新築家屋、耐震工事済み家屋、災害被害家屋など。詳細は市町村の担当窓口へ。 |

納税の方法

固定資産税は、土地や家屋などの不動産を所有している人が毎年支払う税金です。この税金を納める方法はいくつかあり、各自治体から送られてくる納付書を使って金融機関や郵便局の窓口で支払うのが一般的です。納付書には、支払う金額、支払期限、支払い場所などが記載されていますので、よく確認してから手続きを行いましょう。

近年は、利便性の高い支払い方法も増えてきています。多くの自治体では、コンビニエンスストアでも納付が可能になっています。また、スマートフォンを使った決済アプリで支払うこともできるようになり、手軽に納税できるようになりました。利用できるアプリは自治体によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

納付期限は、通常、1年に4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて設定されています。それぞれの期限までに納付しないと、延滞金が加算されるので注意が必要です。支払期限を忘れずに、余裕を持って手続きを行いましょう。

納め忘れを防ぐ便利な方法として、口座振替があります。あらかじめ金融機関で手続きをしておけば、指定された期日に自動的に口座から税金が引き落とされるので、納め忘れの心配がありません。口座振替の手続きは、お住まいの市町村の担当窓口で行うことができます。

固定資産税の納付方法について、わからないことや困ったことがあれば、お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせてみましょう。担当者が丁寧に説明し、必要な情報を提供してくれます。固定資産税は大切な税金ですので、正しく理解し、きちんと納付するようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 税金の種類 | 固定資産税 |

| 対象 | 土地や家屋などの不動産を所有している人 |

| 納付頻度 | 年1回(4期に分けて納付) |

| 納付期日 | 4月、7月、12月、翌年2月 |

| 納付方法 |

|

| 延滞金 | 納付期限を過ぎると加算 |

| 問い合わせ先 | お住まいの市町村の担当窓口 |

減免措置

固定資産税は、土地や家屋などの不動産を所有している人に課せられる税金ですが、様々な事情に応じて減額または免除される制度、すなわち減免措置があります。この制度をうまく活用すれば、家計への負担を大きく軽減することが可能です。

代表的な例として、新築住宅に対する減免措置が挙げられます。新築の家を取得した人を支援するため、一定の期間、固定資産税が減額されるのです。これは、住宅の取得を促し、ひいては地域経済の活性化を図ることを目的としています。減額される期間や金額は、住宅の規模や種類、そして各自治体によって異なります。例えば、延床面積が広い家屋ほど減額の割合が大きくなる場合もありますし、マンションと一戸建て住宅で減額期間が異なる場合もあります。各自治体の条例や要綱で詳細が定められていますので、事前に確認することをお勧めします。

新築住宅以外にも、減免措置の対象となる場合があります。省エネルギー性能に優れた住宅や、高齢者や障がい者が暮らしやすいバリアフリー住宅なども、その対象となるケースがあります。環境に配慮した住宅や、誰もが暮らしやすい住宅の普及を促進する狙いがあります。また、災害で被害を受けた家屋についても、固定資産税の減免措置が設けられている場合があります。被災者の生活再建を支援するための重要な制度です。さらに、公共の用に土地を提供した場合なども、減免措置の対象となることがあります。

減免措置を受けるためには、所定の手続きが必要です。必要な書類や申請期限は自治体によって異なるため、事前に担当窓口に問い合わせることが重要です。例えば、新築住宅の減免措置を受けるためには、新築住宅の登記事項証明書や、住宅の規模や構造を証明する書類などが必要となる場合が多いです。また、申請期限は多くの場合、固定資産税の納税通知書が届く時期とされています。これらの情報を事前にしっかりと確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。固定資産税の減免措置は、家計の負担軽減に繋がる重要な制度ですので、適用条件を満たしているかどうかを確認し、積極的に活用することをお勧めします。

| 減免措置の対象 | 減免の目的 | 減免の内容 | 手続き |

|---|---|---|---|

| 新築住宅 | 住宅取得促進、地域経済活性化 | 一定期間の固定資産税減額 (住宅規模、種類、自治体による) |

自治体への申請が必要 (必要書類、申請期限は自治体により異なる) |

| 省エネルギー住宅、バリアフリー住宅 | 環境配慮、暮らしやすい住宅の普及促進 | 減免措置の対象となるケースあり | 自治体への申請が必要 (必要書類、申請期限は自治体により異なる) |

| 災害被害住宅 | 被災者生活再建支援 | 減免措置あり | 自治体への申請が必要 (必要書類、申請期限は自治体により異なる) |

| 公共用地提供 | – | 減免措置の対象となるケースあり | 自治体への申請が必要 (必要書類、申請期限は自治体により異なる) |

税額の計算方法

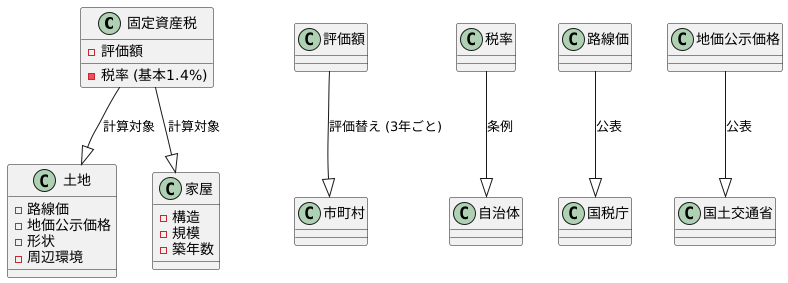

固定資産税の額は、毎年かかる税金として、所有する土地や家屋といった固定資産の価値に基づいて計算されます。この計算のもととなるのが固定資産税評価額で、固定資産の価値を金額で表したものです。この評価額は、3年ごとに評価替えが行われ、その時点での土地や家屋の価格の変動が反映されます。評価替えは、市町村が調査を行い、決定します。

固定資産税を計算するには、この評価額に税率を掛けます。税率は、基本的には1.4%ですが、各自治体によって条例で定められているため、異なる場合があります。例えば、住宅として使われている土地であれば、税率が軽減されているケースがあります。また、固定資産税評価額は、土地と家屋それぞれに定められます。

土地の評価額は、路線価や地価公示価格といった指標を参考に算出されます。路線価とは、道路に面する標準的な土地1平方メートルあたりの価格で、国税庁が毎年公表しています。地価公示価格とは、国土交通省が毎年公表する、代表的な地点の土地1平方メートルあたりの価格のことです。これらの指標を基に、土地の形状や周辺環境などを考慮して評価額が決定されます。家屋の評価額は、建物の構造(木造か鉄骨造かなど)、規模(床面積など)、築年数などを考慮して算出されます。新築の家屋の場合、最初の数年間は、評価額が軽減される特例措置が設けられている場合があります。

固定資産税の計算方法は複雑なため、各自治体が提供している固定資産税計算ツールなどを利用すると便利です。また、お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせることで、具体的な税額や計算方法について詳しく教えてもらうことができます。

注意点

固定資産税を納めるにあたっては、いくつか気を付けるべき点があります。まず、納めるべき期日を守ることは大変重要です。期日を過ぎると、延滞金が加算されてしまうので、注意が必要です。納期限は、納付書に書かれていますので、必ず確認しましょう。

納付方法は、皆様の生活スタイルに合わせて選べるようにいくつか用意されています。金融機関の窓口はもちろん、身近なコンビニエンスストアでも納付できます。また、近年普及が進んでいるスマートフォン決済アプリを利用することも可能です。自分に合った方法を選びましょう。特に、口座振替を利用すれば、納め忘れを防ぐことができるので、大変便利です。一度手続きを済ませてしまえば、毎年自動的に引き落としされるため、納め忘れの心配がなくなります。

固定資産税は、毎年課税されるものなので、長期的な視点で考えることが大切です。税額は、固定資産の評価額に基づいて計算されます。そのため、評価額の変動にも気を配る必要があります。評価額は、原則として3年ごとに見直されますので、評価額が上がれば、税額も増える可能性があります。評価額の変更については、市町村から通知が届きますので、確認するようにしましょう。

また、状況によっては、固定資産税の減額や免除を受けられる場合があります。例えば、新築住宅や省エネルギー性能の高い住宅などは、一定の条件を満たせば、税金が軽減される場合があります。これらの減免措置を受けるには、申請手続きが必要になります。どのような場合に減免を受けられるのか、必要な手続きは何かなど、事前に市町村の担当窓口に確認しておきましょう。

固定資産税について、少しでも疑問や分からないことがあれば、お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせてみてください。専門の職員が丁寧に教えてくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 納付期限 | 納付書に記載。延滞すると延滞金が発生 |

| 納付方法 | 金融機関、コンビニ、スマホ決済アプリ、口座振替など |

| 口座振替 | 手続きを済ませれば毎年自動引き落とし |

| 評価額 | 原則3年ごとに見直し。評価額が上がると税額も増加 |

| 評価額変更通知 | 市町村から通知 |

| 減免措置 | 新築住宅、省エネ住宅など一定条件を満たせば減免の可能性あり。申請手続きが必要 |

| 問い合わせ先 | お住まいの市町村の担当窓口 |