増加する空き家問題とその対策

不動産の疑問

先生、「空き家」って、人が住んでいない家ってことですよね?どんな家が空き家になるんですか?

不動産アドバイザー

そうだね、人が住んでいない家のことだよ。例えば、持ち主が亡くなって相続人がいない家や、転勤や進学で誰も住まなくなった家、老朽化が進んで住めなくなった家など、色々な理由で空き家になるんだ。

不動産の疑問

色々な理由があるんですね。空き家が増えると何か問題があるんですか?

不動産アドバイザー

そうなんだ。倒壊の危険性が増したり、犯罪に使われたりする可能性が高くなるなど、周りの人に迷惑をかける可能性があるんだ。景観が悪くなったり、衛生上の問題も出てくる。だから、国も法律を作って対策しようとしているんだよ。

空き家とは。

人が住んでいない家は「空き家」と呼ばれます。理由は様々ですが、誰も暮らしていない家のことです。日本では、空き家が増え続けており、景観が悪くなったり、安全面や犯罪の面で不安があることから、社会問題となっています。この問題に対処するために、空き家対策特別措置法という法律が作られました。この法律では、問題があると判断された家を「特定空き家」に指定することができます。特定空き家に指定された家の持ち主などは、地方自治体から管理の指導や状況を良くするように勧告を受けます。そして、家の状態を改善したり、売ったり、譲ったり、壊したりといった対応を取ることが必要になります。

空き家の定義

人が住んでいない住宅のことを、空き家と呼びます。これは、使われていない期間の長短に関わらず、人が居住していない状態を指します。例えば、休暇の時だけ利用する別荘のように、一時的に人が住んでいない家も空き家に含まれます。また、所有者が亡くなり、相続する人がいない、もしくは相続手続きが進んでいない家も空き家です。さらに、建物が古くなり、人が安全に暮らすのが難しい状態になった家も、空き家とみなされます。

近年、我が国では人口の減少と高齢化が進むにつれて、空き家の数が急速に増えています。これは、社会全体にとって大きな問題となっています。適切な管理がされていない空き家は、景観を損なうだけでなく、犯罪が起こりやすい場所になる可能性があります。草木が生い茂り、荒れ果てた家は、地域全体の美観を損ね、近隣住民にとって不安な要素となります。また、人目につきにくいことから、犯罪に利用される危険性も高まります。さらに、老朽化した空き家は倒壊する危険があり、近隣住民の安全を脅かす可能性も懸念されます。地震や台風などの災害時に、倒壊した家屋が周囲に被害を及ぼす可能性も考えられます。

このように、空き家の増加は、地域社会にとって様々な問題を引き起こす可能性があります。そのため、空き家を適切に管理し、有効活用していくことが重要です。空き家の所有者には、適切な管理を行う責任があり、地域住民も協力して、安全で快適な暮らしを守っていく必要があります。行政も様々な対策を講じていますが、空き家問題は、地域社会全体で取り組むべき課題と言えるでしょう。

| 空き家の種類 | 問題点 | 影響 |

|---|---|---|

| 別荘など一時的に 人が住んでいない家 |

適切な管理がされていない場合、景観を損ね、犯罪の温床となる可能性がある。 | 景観悪化、治安悪化、近隣住民の不安 |

| 相続人がいない、 または相続手続きが 進んでいない家 |

老朽化による倒壊の危険性がある。 | 近隣住民の安全脅威、災害時の被害拡大 |

| 老朽化で人が安全に 暮らすのが難しい家 |

老朽化による倒壊の危険性がある。 | 近隣住民の安全脅威、災害時の被害拡大 |

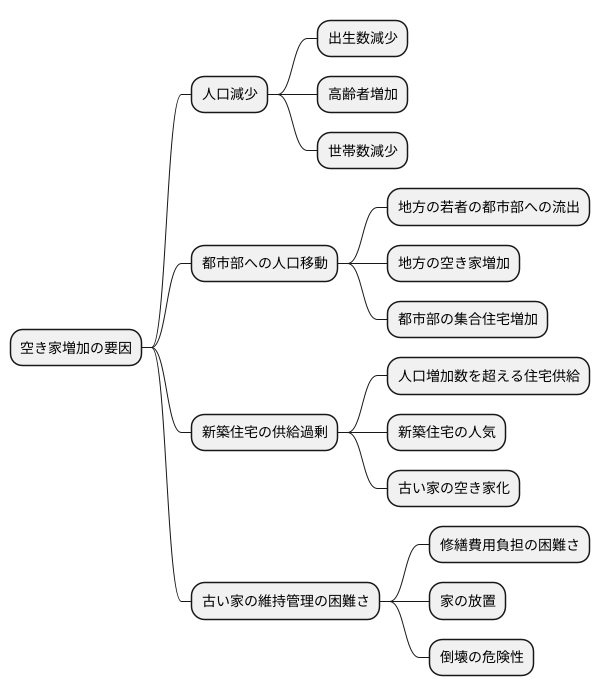

空き家増加の背景

全国各地で増え続ける空き家。この社会問題の背景には、様々な事情が複雑に絡み合っています。まず、人口の減少は大きな要因です。子どもが生まれる数は減り、高齢者は増えているため、世帯全体の数が少なくなっています。世帯数が減れば、当然住まいもそれほど必要ではなくなります。需要が減れば、空き家は増える一方です。

地方から都市部への人口移動も、空き家の増加を加速させています。地方の若者は、仕事を求めて都市部へ出て行きます。その結果、地方には親が住んでいた家など、誰も住まない家が増えていきます。都市部ではマンションなどの集合住宅が増えているため、地方の空き家を利用しようという人は少ないのが現状です。

さらに、必要以上に新しい家が建てられていることも問題です。人が住む数よりも多くの家が作られれば、当然ながら空き家が増えてしまいます。新しい家は、住み心地も良いので人気があります。しかし、その一方で古い家は空き家になってしまうのです。

また、古い家の維持管理には費用がかかることも、空き家が増える原因の一つです。家は、定期的に修繕をしなければ傷んでしまいます。修繕には多額の費用がかかります。そのため、費用を負担できない所有者は、家を手放したり、放置したりしてしまいます。放置された家は、適切な管理がされないため、倒壊の危険性など地域住民にとって不安の種となる場合もあります。

このように、人口の減少、都市部への人口集中、新しい家の供給過剰、そして古い家の維持管理の難しさなど、様々な要因が重なり合って空き家の増加という社会問題を引き起こしているのです。

空き家がもたらす問題点

人が住まなくなった家は、見た目だけの問題にとどまらず、様々な困ったことを引き起こします。放置された家は、犯罪の温床となる危険性が高いのです。例えば、誰も住んでいないことをいいことに、勝手に入り込んだり、火をつけたりする人が出てしまうかもしれません。また、古くなって傷んだ家は、いつか崩れてしまうかもしれません。これは、近所に住む人たちの安全を脅かす大きな問題です。

さらに、家の周りの草木が伸び放題になったり、ゴミが捨てられたままになっていると、不衛生なだけでなく、虫や動物たちが住み着いてしまうかもしれません。ネズミやゴキブリなどが大量発生すれば、近隣住民の生活にも大きな影響が出ます。このような状態は、地域全体の環境を悪くし、そこに住む人たちの暮らしの安全を脅かすことになります。

空き家は、景観を損ねるだけでなく、防犯、防災、衛生といった様々な面で地域社会に悪影響を及ぼすのです。また、固定資産税の滞納や相続問題など、所有者自身にも負担がかかる場合があります。

これらの問題を解決するためには、所有者による適切な管理はもちろんのこと、行政による支援策や地域住民による協力も必要不可欠です。例えば、地域の見守り活動や空き家の活用方法を検討するワークショップなどを開催することで、地域全体で空き家問題に取り組む意識を高めることが重要です。放置されたままの空き家を減らし、安全で安心な地域社会を築くためには、一人ひとりの意識と行動が求められています。

| 問題点 | 詳細 | 影響 |

|---|---|---|

| 犯罪の温床 | 不法侵入、放火など | 近隣住民の安全を脅かす |

| 建物の老朽化 | 倒壊の危険性 | 近隣住民の安全を脅かす |

| 不衛生な環境 | 草木の繁茂、ゴミの放置、害虫・害獣の発生 | 近隣住民の生活環境悪化、地域全体の環境悪化 |

| 景観の悪化 | 放置された家の外観 | 地域のイメージ低下 |

| 所有者への負担 | 固定資産税の滞納、相続問題 | 所有者の経済的負担 |

| 解決策 | 具体例 |

|---|---|

| 所有者による適切な管理 | 定期的な清掃、修繕 |

| 行政による支援策 | 空き家対策補助金、相談窓口の設置 |

| 地域住民による協力 | 地域の見守り活動、空き家の活用方法検討 |

空き家対策の現状

近年、人が住まなくなった家が社会問題となっています。使われていない家は、景観を損ねるだけでなく、倒壊の危険性や犯罪の温床となるなど、地域社会に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。こうした事態を受けて、国は対策に乗り出しました。放置された家を有効活用し、問題の解決を図るため、「空き家対策特別措置法」が制定されたのです。この法律では、周辺の環境に悪影響を与える可能性のある危険な家を「特定空き家」と定めています。

特定空き家とは、具体的には、倒壊の危険性がある、不法投棄が行われている、景観を著しく損なっているといった状態の家を指します。このような家に指定されると、所有者には様々な責任が生じます。まず、行政から指導や勧告を受け、改善を求められます。勧告に従わない場合は、命令が出され、最終的には行政が強制的に解体を行う「代執行」に至る可能性もあるのです。代執行は所有者にとって大きな負担となるため、特定空き家に指定されないよう、家の適切な管理が必要です。

一方で、放置された家を活用しようとする動きもあります。各自治体では、使われていない家の所有者と、家を利用したい人を結びつける仲介制度を設けたり、家の解体費用を補助する制度を設けたりと、様々な取り組みが行われています。例えば、更地にした土地を地域住民の憩いの場として整備したり、古い家を改修して賃貸住宅として活用したりといった事例があります。これらの取り組みは、所有者の負担を軽減するだけでなく、地域の活性化にも貢献するものとして期待されています。

空き家問題は、所有者だけでなく、地域社会全体で取り組むべき課題です。国や自治体の支援制度を活用しながら、放置された家を有効活用していくことで、良好な地域環境を維持していくことが重要です。

今後の対策と展望

人が住まなくなった家は、地域社会全体で解決していくべき大切な課題です。行政は、空き家に関する様々な情報を提供したり、相談できる窓口を設けたりする必要があります。また、空き家の活用や取り壊しを支援する制度をもっと充実させることも重要です。

地域に住む人々も、周りの空き家の様子に気を配り、持ち主や行政に情報を伝えるなど、積極的に関わる必要があります。空き家の持ち主は、建物を適切に管理し、売ったり貸したり、あるいは活用方法を検討することで、問題解決に貢献する責任があります。これらの取り組みが互いに良い影響を与え合うことで、空き家問題の解決に大きく近づくことができるでしょう。

今後、空き家をうまく活用する方法を広めたり、適切な管理を進めたり、持ち主の意識改革を進めるなど、様々な対策が必要です。高齢化が進むにつれて、空き家はますます増えると考えられます。そのため、持続可能な地域社会を作るためには、空き家問題への対応は避けて通れない課題と言えるでしょう。

行政は、空き家の実態調査に基づいた対策計画を立て、地域住民への啓発活動も強化していく必要があります。空き家の活用事例を積極的に紹介することで、所有者の意欲を高めることも重要です。また、地域住民による見守り活動や、空き家の管理を代行するサービスの普及も支援していく必要があります。

空き家問題は、単に建物の問題ではなく、地域社会の活性化や安全確保にも関わる重要な問題です。行政、地域住民、そして所有者が協力し、それぞれの役割を果たすことで、より良い地域社会を築き、未来へと繋げていくことができるでしょう。

| 主体 | 役割 |

|---|---|

| 行政 |

|

| 地域住民 |

|

| 空き家の持ち主 |

|