宅建業法:不動産取引の安全を守る

不動産の疑問

先生、「宅建業法」って、家や土地の売買に関する法律ですよね?でも、具体的にどんなことを規制しているのかよく分かりません。

不動産アドバイザー

そうだね、家や土地の取引を守るための法律だ。簡単に言うと、買い手や借り手を守るためのルールを決めているんだよ。例えば、不動産屋さんが嘘をついて高い物件を売りつけたり、重要な情報を隠したりすることを禁じているんだ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、もし不動産屋さんが悪いことをしたら、どうなるんですか?

不動産アドバイザー

その場合、宅建業法に違反することになるので、営業停止処分を受けたり、免許を取り消されたりする可能性がある。つまり、商売ができなくなるんだ。だから、不動産屋さんはこの法律をきちんと守らないといけないんだよ。

宅建業法とは。

家や土地の売買、賃貸などを扱う仕事に関する法律『宅地建物取引業法』について説明します。この法律は、正式には『宅地建物取引業法』と言い、家や土地の取引を適切に行い、取引が公平であるように、そして買う人などの利益を守ることを目的としています。この法律では、家や土地の取引を適切に行い、消費者を守るために、免許制度など様々な決まりが定められています。中には、普段の生活で適用される法律よりも厳しい制限が設けられているものもあります。

宅建業法とは

宅地建物取引業法、略して宅建業法は、不動産の売買や賃貸借といった取引を公正に行い、消費者を守るための大切な法律です。この法律があることで、私たちが安心して家や土地の取引ができるようになっています。

この法律では、不動産取引の専門家である宅地建物取引業者に、国から許可を得た者だけが仕事ができるように免許制度を設けています。免許を持つためには、試験に合格し、一定の条件を満たす必要があるため、業者としての信頼性を確保することができます。また、免許を持っている業者には、取引に関する様々なルールを守ることが義務付けられています。例えば、物件の情報は正確に消費者に伝えなければならず、重要事項の説明を怠ったり、嘘を言うことは許されません。

近年、不動産取引は複雑になり、様々な方法で取引が行われるようになりました。それに伴い、残念ながら、知識の乏しい消費者を狙った悪質な業者の手によるトラブルも増えています。こうした背景から、宅建業法は、健全な不動産市場を維持し、消費者の権利を守る上で、ますます重要な役割を担うようになっています。

不動産取引は、人生で何度も経験することではない大きな出来事です。多額の費用が掛かることも多く、後から問題が発生すると、生活に大きな影響を与えてしまう可能性もあります。そのため、消費者自身が宅建業法についてある程度の知識を持つことは、安全で公正な取引を行う上で非常に重要です。もし、不動産取引で何かトラブルに遭った場合は、すぐに消費生活センターなどに相談するようにしましょう。宅建業法は、私たち消費者が安心して取引できるよう、常に守ってくれる法律なのです。

| 宅建業法の目的 | 不動産の売買や賃貸借といった取引を公正に行い、消費者を守る |

|---|---|

| 宅建業者の免許制度 | 国から許可を得た者だけが仕事ができる免許制度。試験に合格し、一定の条件を満たす必要がある。 |

| 宅建業者の義務 | 物件情報を正確に伝え、重要事項の説明を怠ったり、嘘を言ってはいけない。 |

| 宅建業法の重要性 | 健全な不動産市場を維持し、消費者の権利を守る上で重要な役割を担う。 |

| 消費者にとっての重要性 | 不動産取引は人生で何度も経験することではない大きな出来事。多額の費用が掛かるため、消費者自身が宅建業法についてある程度の知識を持つことは重要。 |

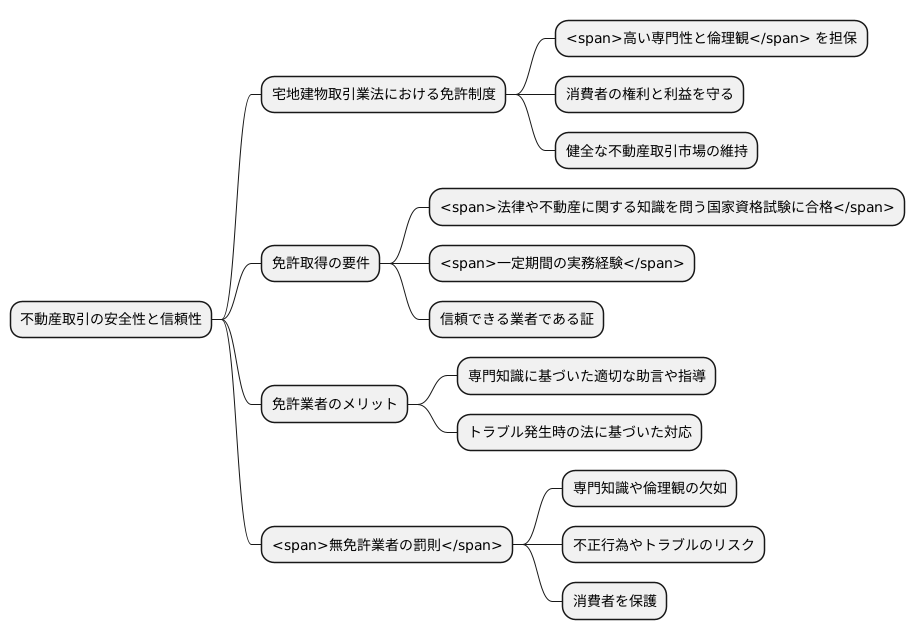

免許制度の重要性

家や土地などの不動産は、人生で最も大きな買い物の一つです。そのため、不動産取引には高い専門性と倫理観が求められます。この大切な取引を守るための重要な仕組みの一つが、宅地建物取引業法における免許制度です。

この法律では、不動産取引を生業とするものは、国土交通大臣もしくは都道府県知事から免許を受けなければなりません。この免許は、ただ単に事業を行うことを認めるものではありません。免許を取得するためには、法律や不動産に関する知識を問う国家資格試験に合格し、一定期間の実務経験を積む必要があります。つまり、免許を持っているということは、一定水準以上の専門知識と経験を持つ信頼できる業者であることの証なのです。

消費者は、免許を持つ業者を選ぶことで、安心して取引を進めることができます。専門知識に基づいた適切な助言や指導を受けられるだけでなく、万が一トラブルが発生した場合でも、法に基づいた対応を期待できます。これは、大きなお金が動く不動産取引において、消費者の権利と利益を守る上で非常に重要です。

一方で、免許を持たずに不動産取引を行うことは、法律で固く禁じられています。無免許業者は、専門知識や倫理観が欠如している可能性が高く、消費者を不正行為やトラブルに巻き込む危険性があります。そのため、無免許で宅地建物取引業を行うと罰則が科せられます。これは、消費者を無免許業者から守り、健全な不動産取引市場を維持するための、法律による大切な規定です。

免許制度は、不動産取引における安全と信頼を確保するための礎です。私たち一人ひとりがこの制度の重要性を理解し、免許を持つ業者を選ぶことで、より安全で安心な不動産取引を実現できるでしょう。

消費者の保護

家や土地といった不動産は、多くの人にとって人生で最も大きな買い物の一つです。そのため、不動産取引において消費者を保護することは非常に重要です。そこで、宅地建物取引業法(宅建業法)は、消費者の利益を守るための様々な決まりを設けています。

まず、宅建業法は、不動産業者が契約を結ぶ前に、物件に関する大切な情報を消費者に丁寧に説明する義務、つまり重要事項説明義務を定めています。物件の広さや築年数といった基本的な情報だけでなく、近隣の様子や環境、建物の状態、法的な制限など、取引の判断に影響を与える可能性のある全ての重要な情報について、消費者が理解しやすいように説明しなければなりません。これにより、消費者は物件の良し悪しや契約内容を十分に理解した上で、安心して取引を進めることができます。

また、不動産会社に仲介を依頼する際の媒介契約についても、宅建業法は種類や内容、支払う報酬について明確なルールを定めています。消費者がよく分からないまま不利な契約を結ばされることを防ぐためです。例えば、媒介契約の種類には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、それぞれ不動産業者の活動範囲や消費者の負担が変わってきます。契約前にこれらの違いをきちんと理解しておくことが重要です。

さらに、宅建業法には、クーリングオフ制度という仕組みも用意されています。これは、一度契約を結んだ後でも、一定期間内であれば、消費者が理由を問われずに契約を解除できるというものです。大きな買い物をした後に、「やっぱりやめておこう」と冷静に考え直す時間を確保し、衝動的な契約による後悔を防ぐための重要な制度です。

このように、宅建業法は様々な角度から消費者を保護するための決まりを設けています。不動産取引は専門的な知識が必要となる場面が多く、消費者にとって不利な状況が生じやすいものです。宅建業法の存在は、消費者と不動産業者の間にある情報や知識の差を埋め、消費者が安心して取引に参加できるよう、安全な取引環境を作る上で重要な役割を果たしています。

| 法律名 | 保護内容 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 宅地建物取引業法(宅建業法) | 消費者の利益保護 | 様々な決まりを設けている |

| 宅建業法 | 重要事項説明義務 | 取引の判断に影響を与える可能性のある全ての重要な情報を消費者が理解しやすいように説明する義務 |

| 媒介契約の種類 | 専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、それぞれ不動産業者の活動範囲や消費者の負担が変わる。 | |

| クーリングオフ制度 | 一定期間内であれば、消費者が理由を問われずに契約を解除できる。 |

民法との関係

不動産取引を取り巻く法律関係において、宅地建物取引業法と民法の関係は非常に重要です。宅地建物取引業法は、民法を補足し、より具体的なルールを定める、いわば民法の特別法という位置づけにあります。これは、不動産という高額で重要な財産を扱う取引において、消費者保護の視点をより強く打ち出したものと言えます。

具体的に両者の関係を見てみましょう。例えば、売買契約が成立する時期について、民法では双方の意思表示が一致した時点とされています。しかし、宅地建物取引業法では、売買契約書が交付された時点を成立時期と定めています。書面によって明確化することで、取引の安全性を高め、後のトラブルを未然に防ぐ狙いがあります。これは、不動産取引の特殊性を考慮した、宅地建物取引業法ならではの規定と言えるでしょう。

また、契約解除に関しても大きな違いがあります。民法では、契約を解除するには正当な理由が必要とされています。一方、宅地建物取引業法では、クーリングオフ制度が設けられています。この制度を利用すれば、消費者は特別な理由を述べることなく、一定期間内であれば自由に契約を解除することができます。これは、消費者を保護するための重要な制度です。高額な不動産の購入において、冷静に考え直す期間を設けることで、不当な契約から消費者を保護することを目的としています。

このように、宅地建物取引業法は、民法の原則に例外を設けることで、消費者により有利な条件を保障しています。ただし、宅地建物取引業法に規定のない事項については、民法の規定が適用されます。そのため、不動産取引においては、宅地建物取引業法と民法の両方の知識をバランス良く持つことが重要です。特に、不動産業者には、これらの法律を正しく理解し、顧客に適切な説明を行う責任があります。そうすることで、公正で透明性の高い不動産取引を実現できるのです。

| 項目 | 民法 | 宅地建物取引業法 | 目的・特徴 |

|---|---|---|---|

| 売買契約成立時期 | 意思表示が一致した時点 | 売買契約書交付時点 | 書面化による取引の安全性向上、トラブル防止 |

| 契約解除 | 正当な理由が必要 | クーリングオフ制度(一定期間内無条件解除可能) | 消費者保護 |

| 関係性 | 一般法 | 特別法(民法を補足、消費者保護の視点強化) | 不動産取引の特殊性への配慮 |

| 適用 | 宅建業法に規定のない事項に適用 | 民法の原則に例外を設ける | 宅建業法と民法の両方の知識が重要 |

今後の展望

不動産売買を取り巻く状況は、社会の変化とともに常に動き続けており、宅地建物取引業法もまた、時代の流れに合わせた改定が重ねられています。近年は、誰もが手軽に使えるようになった情報網の広がりを受けて、不動産の売買も、実際に場所へ赴くことなく行う方法が増えてきました。そのため、宅地建物取引業法においても、こうした情報網を使った取引の決まり事を整える必要性が高まっています。

また、高齢化が進むにつれて、お年寄りの方が不動産売買で損害を被る事例も増えており、お年寄りを守るための法整備も大切な課題となっています。お年寄りが安心して暮らせるように、不動産売買に関する知識の普及や、悪質な業者への対策強化など、様々な角度からの取り組みが求められています。例えば、複雑な契約内容を分かりやすく説明する資料を作成したり、相談窓口を充実させることで、お年寄りが適切な判断を下せるよう支援することが重要です。

加えて、地球環境問題への関心が高まっていることから、エネルギーを無駄遣いしない住宅の普及も急務となっています。宅地建物取引業法においても、環境問題への配慮は欠かせません。例えば、省エネルギー性能の高い住宅を積極的に紹介したり、環境に優しい建築材料の使用を促進するなど、不動産業界全体で地球環境保全への意識を高める必要があります。

今後、宅地建物取引業法は、社会の変化に対応しながら、消費者を保護し、公正な取引を実現するために、より一層進化していくことが求められます。技術革新や社会構造の変化を見据え、常に時代に合った法整備を進めることで、誰もが安心して不動産取引を行える環境を築いていくことが重要です。

| 課題 | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 情報網の広がり | オンライン取引の増加 | 情報網を使った取引のルール整備 |

| 高齢化 | 高齢者の被害増加 | 知識普及、悪質業者対策、説明資料作成、相談窓口充実 |

| 地球環境問題 | 省エネルギー住宅の普及促進 | 省エネ住宅の紹介、環境配慮型材料の使用促進 |