製造物責任と建築:欠陥住宅への対処

不動産の疑問

先生、「製造物責任法」って、不動産や建築にも関係あるんですか?建物も「製造物」ってことになるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。確かに建物も製造物責任法の対象になるよ。例えば、欠陥のある建材を使ったために家が崩れて怪我をした、なんて場合は、建材メーカーや施工業者に責任を問える可能性があるんだ。

不動産の疑問

なるほど!じゃあ、もし欠陥のある排水管のせいで家が水漏れしたら、排水管のメーカーに責任を問えるってことですか?

不動産アドバイザー

その通り。ただし、欠陥があったことを証明する必要があるし、家が水漏れした原因が本当に排水管の欠陥によるものなのかを明らかにしなければならないけどね。でも、製造物責任法は、消費者が安心して暮らせるようにするための大切な法律なんだよ。

PL法とは。

「土地や建物」と「建物を作ること」に関する言葉である「製造物責任法」(せいぞうぶつせきにんほう)について説明します。この法律は、一般的に「製造物責任法」と呼ばれ、略して「PL法」とも言われます。「製造物責任法」は、消費者を保護するために作られた法律です。作ったものが欠陥していたために、人の命や体、あるいは持ち物に損害が出た場合、被害を受けた人は、そのものを作った会社などに損害を賠償するように求めることができる、ということをこの法律は定めています。

製造物責任法とは

製造物責任法、いわゆる製造物責任に関する法律は、製造された物が持つ欠陥によって消費者が損害を受けた際に、製造者などの関係者に責任を負わせる法律です。この法律は、製品の安全性を確保することを促し、消費者を保護するための重要な仕組みです。

具体的には、製造物の欠陥が原因で生命、身体、または財産に損害が発生した場合、被害を受けた消費者は製造者などに対して損害に対する金銭の支払いを求めることができます。この法律は、自動車や家電製品だけでなく、住宅のような建築物にも適用される可能性があります。つまり、欠陥のある住宅によって居住者が被害を受けた場合、製造物責任に関する法律に基づいて住宅メーカーなどに責任を問うことができるということです。

欠陥住宅の問題は、居住者の生活に深刻な影響を与えるだけでなく、多額の金銭的な損失をもたらす可能性もあります。例えば、雨漏りによる建物の腐食や、地盤沈下による家の傾きなどは、居住者の安全を脅かすだけでなく、補修費用に多額の費用がかかることもあります。そのため、製造物責任に関する法律の存在は大きな意味を持ちます。

近年、住宅の質に関する関心が高まっており、製造物責任に関する法律の重要性はますます増しています。新築住宅だけでなく、中古住宅の取引も活発になっている中で、住宅の欠陥に関するトラブルも増加しています。消費者は、自らの権利を理解し、住宅の購入や修繕を行う際には契約内容をしっかりと確認するなど、適切な対応を取る必要があります。また、万が一欠陥住宅による被害が発生した場合には、専門家への相談や関係機関への連絡など、適切な手段を講じることが重要です。

| 法律 | 目的 | 適用対象 | 被害発生時の対応 | 消費者へのアドバイス |

|---|---|---|---|---|

| 製造物責任法 | 製品の安全確保、消費者保護 | 自動車、家電製品、建築物(住宅を含む) | 製造者等へ損害賠償請求可能 |

|

建築における製造物責任

住まいは、私たちの日々の暮らしの土台となる大切なものです。だからこそ、その品質と安全性が何よりも重要視されます。建物を作る過程で発生する問題に対する責任、いわゆる製造物責任は、建築の分野においても適用されます。これは、欠陥のある住宅によって被害を受けた人が、その損害の埋め合わせを求めることができることを定めた法律です。欠陥住宅の問題は、そこで暮らす人の健康や安全を脅かすだけでなく、住宅そのものの価値を大きく下げてしまう可能性もあるため、この法律は欠陥住宅から私たちを守る大切な役割を担っています。

具体的には、雨漏りや地盤沈下、建物の構造上の欠陥など、様々な問題が製造物責任の対象となります。例えば、屋根の設計ミスによって雨漏りが発生した場合や、地盤調査の不備により地盤沈下が起きた場合、さらには建物の構造計算の誤りで建物が傾いてしまった場合などは、製造物責任を問うことができるのです。これらの欠陥は、住む人の生活に支障をきたすだけでなく、補修工事などに多額の費用がかかる場合もあります。そのため、住宅を購入したり、新しく建てたりする際には、製造物責任についてしっかりと理解しておくことが大切です。

また、住宅メーカーなど、家を作る側も、製造物責任をしっかりと認識し、高品質で安全な住宅を提供する責任があります。材料の選定から施工、そして完成後の点検まで、あらゆる段階で細心の注意を払い、欠陥のない住宅を提供することが求められます。消費者の権利に対する意識が高まる中で、建築業界における製造物責任の重要性はますます高まっています。家を作る側と住む側が、それぞれの責任と権利を理解し、協力することで、安全で安心して暮らせる住まいづくりを進めていくことが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 製造物責任の定義 | 欠陥のある住宅によって被害を受けた人が、損害の埋め合わせを求めることができる法律 |

| 欠陥住宅問題の影響 | 居住者の健康や安全を脅かす、住宅の価値を下げる |

| 製造物責任の対象となる欠陥の例 | 雨漏り、地盤沈下、建物の構造上の欠陥(屋根の設計ミスによる雨漏り、地盤調査の不備による地盤沈下、構造計算の誤りによる建物の傾き) |

| 欠陥による影響 | 生活への支障、高額な補修費用 |

| 住宅メーカー側の責任 | 高品質で安全な住宅を提供(材料選定、施工、完成後の点検) |

| 製造物責任の重要性 | 消費者の権利意識の高まりとともに重要性が増している |

| 安全な住まいづくり | 家を作る側と住む側が責任と権利を理解し、協力していくことが重要 |

欠陥住宅への対策

家は人が暮らす上で欠かせないもので、欠陥のある家は住む人に大きな負担をかけるだけでなく、社会全体にも損失を与えます。そのため、欠陥住宅への対策はすぐに取り組むべき重要な課題です。

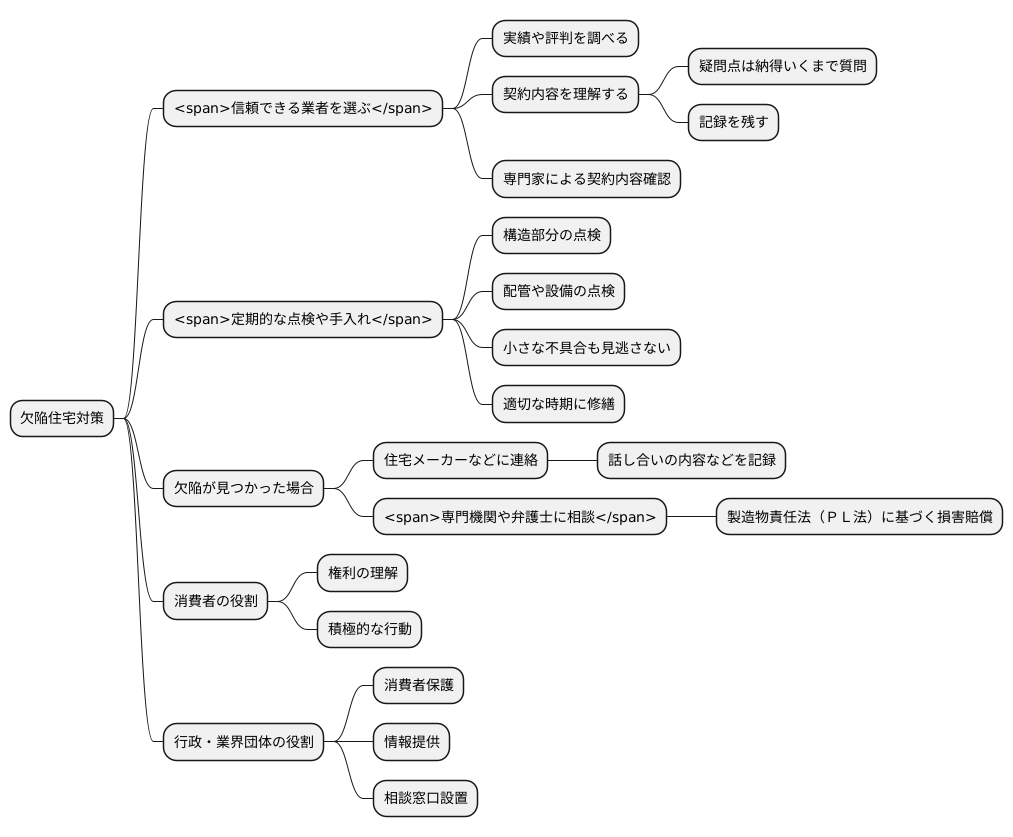

まず、家を買ったり建てたりする時は、信頼できる業者を選ぶことがとても大切です。これまでの実績や評判をよく調べ、契約内容をきちんと理解するようにしましょう。曖昧な説明で済ませず、疑問点は納得いくまで質問し、記録を残しておくことが大切です。専門家を交えて契約内容を確認することも有効な手段です。

家が完成した後も、定期的な点検や手入れを行い、欠陥を早期に見つける努力が必要です。家の構造部分だけでなく、配管や設備なども含めて総合的に点検を行いましょう。小さな不具合でも見逃さず、適切な時期に修繕を行うことで、大きな問題に発展するのを防ぐことができます。

もし欠陥が見つかった場合は、すぐに住宅メーカーなどに連絡し、適切な対応を求めましょう。話し合いの内容や日付、対応してくれた担当者名などを記録に残しておくことが大切です。話し合いで解決しない場合は、専門機関や弁護士などの専門家に相談し、助言を求めながら対応を進めるべきです。製造物責任法(PL法)に基づいて損害の賠償を求めることも考えられます。

消費者は自分の権利をよく理解し、積極的に行動することで、欠陥住宅の問題解決に貢献できます。行政や業界団体も、消費者を保護する立場から、欠陥住宅対策に取り組む必要があります。正しい情報を分かりやすく提供したり、相談窓口を設けたりするなど、消費者が安心して家を買ったり建てたりできる環境づくりが求められます。

責任の所在

家は人生で最も大きな買い物の一つであり、欠陥が見つかった場合は、大きな損害を被ることになります。そのため、欠陥住宅の問題が発生した場合、誰に責任があるのかを明らかにすることは非常に大切です。

製造物責任法(PL法)では、製造業者などが責任を負うと定められていますが、住宅建築の場合は、多くの関係者が関わっているため、誰がどのような責任を負うのかは、状況によって大きく異なります。例えば、住宅メーカー、設計担当者、工事担当者など、それぞれが果たすべき役割があり、その役割における不備が欠陥に繋がった場合には、それぞれの責任が問われます。

欠陥の原因が設計図面のミスなのか、工事のミスなのか、あるいは建築材料の欠陥なのかによっても、責任を負う主体は変わってきます。設計図面に問題がある場合は設計担当者に、工事に問題がある場合は工事担当者に、材料に問題がある場合は材料メーカーに、それぞれ責任が生じる可能性があります。

複数の原因が絡み合っている場合は、それぞれの責任の割合を慎重に判断する必要があります。これは非常に複雑な問題であり、法律の専門家や建築の専門家の助言が必要となるケースも少なくありません。専門家の力を借りながら、関係者間でしっかりと話し合い、それぞれの責任の範囲を明確にすることが重要です。

責任の所在を明らかにすることで、適切な賠償を求めることができるだけでなく、将来同様の欠陥が発生するのを防ぐことにも繋がります。住宅を購入する際は、関係者との連絡を密に取り、必要な情報をしっかりと集めることで、自分の権利を守り、安心して暮らせる家を実現することが大切です。

| 欠陥の種類 | 責任者 | 備考 |

|---|---|---|

| 設計ミス | 設計担当者 | 設計図面の誤り等 |

| 工事ミス | 工事担当者 | 施工不良等 |

| 材料の欠陥 | 材料メーカー | 強度不足等 |

| 複数の原因が絡み合っている場合 | 関係者全員 | 責任の割合を慎重に判断する必要あり。専門家の助言が必要な場合も。 |

今後の展望

住まいは、人生における大きな買い物のひとつであり、安心して快適な暮らしを送るための土台となるものです。欠陥のある住まいは、そこに住む人々の生活に深刻な影響を与えるだけでなく、社会全体にとっても大きな損失となります。だからこそ、製造物責任法(PL法)をはじめとする消費者を守る仕組みをより強化し、欠陥住宅が生まれることを未然に防ぐ対策が必要です。

まず、住宅を建てる会社などは、品質管理の仕組みを強化し、技術力の向上に努めることで、消費者の信頼を得ることが重要です。チェック体制を幾重にも重ねることで、施工ミスや材料の不備をなくし、高い品質の住宅を提供する必要があります。また、行政は、消費者に対して住宅に関する情報を提供したり、相談できる窓口を整備したりすることで、消費者保護の役割を積極的に果たしていくべきです。例えば、住宅に関する法律や制度、欠陥住宅の事例などを分かりやすく説明することで、消費者が正しい知識を身につける手助けをすることが大切です。さらに、消費者自身も、住宅に関する知識を深め、自分の権利を守る意識を高めることが重要です。住宅の購入は大きな決断ですから、契約内容をよく理解し、疑問点があれば専門家に相談するなど、積極的に行動することが大切です。

住宅業界全体が協力し、より良い住宅を提供していくことで、安全で安心な社会を実現できます。例えば、建築士や施工業者、不動産会社などが連携し、技術や情報の共有を進めることで、業界全体の質を高めることができます。加えて、製造物責任法(PL法)の理解を深め、適切に運用していくことは、今後の住宅市場にとって欠かせない要素となるでしょう。消費者は、この法律によってどのような権利が保障されているのかを理解し、必要に応じて活用することで、自らの権利を守ることができます。また、住宅を建てる会社は、この法律を遵守することで、消費者の信頼を得ることができ、ひいては業界全体の健全な発展につながるでしょう。このように、関係者全員が協力することで、より良い住宅市場を築き、安全で安心な暮らしを実現できるのです。

| 主体 | 役割 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 住宅会社等 | 品質管理の強化と技術力の向上 | チェック体制の強化、施工ミスや材料の不備の排除、高い品質の住宅提供 |

| 行政 | 消費者への情報提供と相談窓口の整備 | 住宅に関する法律や制度、欠陥住宅の事例などの分かりやすい説明 |

| 消費者 | 住宅に関する知識を深め、権利を守る意識を高める | 契約内容の理解、疑問点があれば専門家への相談 |

| 住宅業界全体 | より良い住宅の提供 | 建築士、施工業者、不動産会社などの連携、技術や情報の共有 |

| 住宅業界全体 | 製造物責任法(PL法)の理解と適切な運用 | 消費者への権利保障、会社による信頼獲得と業界全体の健全な発展 |