快適な暮らしのための騒音対策

不動産の疑問

先生、「騒音に係る環境基準」って、どんなものかよくわからないんですけど…

不動産アドバイザー

簡単に言うと、私たちが健康的に暮らせるように、騒音の大きさを決めたルールだよ。場所や時間帯によって、どれくらいまでの音が許されるかが決められているんだ。

不動産の疑問

場所や時間帯によって違うんですか?

不動産アドバイザー

そうだよ。静かな住宅街と、お店や工場が多い地域では、許される騒音の大きさが違うよね。それに、昼間と夜でも基準が違うんだ。例えば、夜遅い時間は、昼間よりも静かにしないといけないんだよ。

騒音に係る環境基準とは。

『騒音に関する環境基準』とは、環境基本法に基づき、暮らしやすい環境を守り、人々の健康を守るために、維持することが望ましい騒音レベルの基準です。この基準値は、地域と時間で異なります。地域は、AA、A、B、Cの四段階に分かれており、AAは特に静かさが求められる地域、Aは主に住宅地として使われている地域、Bは大部分が住宅地として使われている地域、Cは多くの住宅に加えて、商業地や工業地としても使われている地域です。時間は、午前6時から午後10時までを昼間、午後10時から午前6時までを夜間としており、昼間は50~60デシベル以下、夜間は40~50デシベル以下と、それぞれの地域で決められています。これは「不動産」や「建築」に関わる重要な基準です。

騒音基準の概要

静かな住まいは、心身ともに健康な暮らしを送る上で欠かせない要素です。しかし、現代社会において騒音問題は、無視できない課題となっています。騒音は、単にうるさいというだけでなく、安眠妨害や精神的ストレス、集中力の低下など、様々な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、長期間にわたる騒音への曝露は、健康問題に繋がる恐れも懸念されています。

このような問題に対処するため、国は環境基本法に基づき、騒音に関する環境基準を定めています。この基準は、国民の健康を守り、快適な生活環境を確保するための重要な役割を担っています。基準値は、地域特性や時間帯によって細かく設定されています。例えば、住宅地や学校周辺など、静かな環境が求められる地域では、基準値はより厳しくなります。また、人々の活動が活発な日中は、夜間よりも高い数値が設定されています。これは、日中に発生する生活音や交通量などの増加を考慮したものです。

具体的な数値は、都道府県や市町村などの自治体が定める条例で確認することができます。地域によっては、独自の基準値を設定している場合もあります。騒音問題は、個人の努力だけでは解決が難しい場合もあります。近隣住民との話し合いや、場合によっては専門家への相談も必要となるでしょう。

この騒音基準を理解することは、快適な住環境を築き、維持する上で重要な第一歩となります。引っ越しを考えている方は、事前に周辺の騒音状況を確認することをお勧めします。建物を建てる際には、防音対策をしっかりと施すことも大切です。周囲の音環境に配慮し、近隣住民との良好な関係を築くことで、より穏やかで快適な暮らしを実現できるはずです。

| 騒音問題の悪影響 | 騒音基準 | 騒音対策 |

|---|---|---|

| 安眠妨害、精神的ストレス、集中力の低下、健康問題 | 環境基本法に基づき設定、地域・時間帯で異なる、自治体で独自の基準値を設定する場合あり | 近隣住民との話し合い、専門家への相談、引っ越し前に周辺状況確認、建物の防音対策 |

地域の分類と基準値

騒音問題は、快適な生活環境を保つ上で重要な課題です。騒音に係る環境基準では、地域特性に合わせて、地域をAA、A、B、Cの四段階に分類し、それぞれに基準値を定めています。

まず、AA地域は、特に静けさが求められる地域です。具体的には、病院や療養施設、静かな住宅街などが該当します。療養中の患者さんや静かに暮らしたい住民にとって、静かな環境は健康維持や生活の質に直結するため、最も厳しい基準値が適用されます。

次にA地域は、主に住宅地として利用される地域です。人々が日々生活を送る上で、静かな住環境は不可欠です。そのため、AA地域ほどではありませんが、比較的厳しい基準値が設定されています。

三つ目にB地域は、住宅地に加えて、商店や事務所などが混在する地域です。A地域に比べて、人々の活動が活発になり、ある程度の騒音は発生しやすいため、A地域よりも基準値は緩やかになります。とはいえ、住民の生活への配慮も必要となるため、基準値の設定は慎重に行われます。

最後にC地域は、住宅地に加えて、商業施設や工場なども多く存在する地域です。人々の活動に加え、商業活動や工場の稼働に伴う騒音も発生するため、四つの分類の中で最も緩やかな基準値が適用されます。

このように、それぞれの地域に適した基準値を設定することで、地域特性に合わせた騒音対策が可能になります。それぞれの地域に求められる静けさの度合いを理解し、適切な騒音対策を行うことが、良好な生活環境の維持には重要です。

| 地域分類 | 地域特性 | 基準値 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| AA | 特に静けさが求められる地域 | 最も厳しい | 病院、療養施設、静かな住宅街 |

| A | 主に住宅地として利用される地域 | AAよりは緩やか、比較的厳しい | 住宅地 |

| B | 住宅地、商店、事務所などが混在する地域 | Aより緩やか | 住宅地、商店、事務所 |

| C | 住宅地、商業施設、工場などが多く存在する地域 | 最も緩やか | 住宅地、商業施設、工場 |

昼夜間の基準値の違い

騒音問題は、快適な暮らしを送る上で非常に重要な要素であり、その基準値は時間帯によって細かく定められています。騒音の大きさを測る単位として用いられるのがデシベル(略してホン)であり、この数値を用いて昼間と夜間で異なる基準値が設定されています。昼間は午前6時から午後10時までと定義されており、人々の活動が活発な時間帯です。通勤や通学、商業活動など、様々な音が発生しやすいため、ある程度の騒音は許容されるべきと考えられています。具体的には、住宅地では55ホン以下、商業地域では60ホン以下といった基準値が一般的です。一方、夜間は午後10時から午前6時までと定義されており、人々が休息を取るための大切な時間帯です。静かな環境が求められるため、昼間よりも厳しい基準値が適用されます。住宅地では45ホン以下、商業地域でも50ホン以下に設定されていることが一般的です。このように、昼間と夜間で基準値が異なるのは、人々の生活リズムや活動内容を考慮した結果です。夜間は睡眠を妨げられないように、より静かな環境を保つ必要があるため、基準値がより厳しくなっています。基準値を守ることはもちろん重要ですが、お互いに配慮し合う気持ちを持つことも騒音問題解決には不可欠です。例えば、夜間の洗濯機や掃除機の使用を控える、テレビの音量を下げる、近隣に音が漏れないように窓を閉めるといった工夫をすることで、近隣住民との良好な関係を築き、より快適な生活環境を共に作り出すことができるでしょう。時間帯による基準値の違いを正しく理解し、周囲への配慮を忘れずに生活することで、騒音に悩まされることなく、穏やかな毎日を送ることが可能になります。

| 時間帯 | 時間 | 住宅地 | 商業地域 |

|---|---|---|---|

| 昼間 | 午前6時〜午後10時 | 55ホン以下 | 60ホン以下 |

| 夜間 | 午後10時〜午前6時 | 45ホン以下 | 50ホン以下 |

基準値の意義と役割

騒音に関する環境基準は、私たちの暮らしを守る上で欠かせないものです。それは、ただの数値目標ではなく、快適な生活環境を保つための大切な目安となるものです。この基準値は、騒音による健康被害や日常生活への悪影響をできる限り少なくするために設けられています。

騒音は、私たちの健康に様々な影響を及ぼします。例えば、強い騒音にさらされ続けると、聴力が低下するだけでなく、睡眠不足やストレスによる体調不良を引き起こす可能性があります。また、騒音は集中力を妨げ、仕事や学習の効率を低下させる原因にもなります。さらに、近隣とのトラブルに発展することも少なくありません。

環境基準を順守することで、こうした騒音による問題を未防ぐことができます。例えば、建物を設計する際には、防音材を使用したり、窓の配置を工夫するなど、騒音対策を施すことが求められます。また、工場や事業場では、騒音の発生を抑えるための設備の導入や稼働時間の調整などが行われます。

地域開発や都市計画においても、環境基準は重要な役割を担います。道路や鉄道などの建設を計画する際には、周辺地域の騒音レベルを予測し、環境基準を満たすように設計することが不可欠です。これにより、新たな騒音問題の発生を防ぎ、住民の生活環境を守ることができます。

騒音問題は、個人の問題ではなく、地域社会全体で解決すべき課題です。環境基準を理解し、地域住民が協力して騒音対策に取り組むことが、より良い生活環境の実現につながります。例えば、地域住民同士で話し合い、騒音の発生源や対策について情報を共有する、自治体に相談するなど、様々な方法があります。

環境基準は、私たちの健康と安全を守るための重要な役割を果たしています。私たち一人一人が環境基準の意義を理解し、騒音問題の解決に積極的に取り組むことが大切です。

| 主体 | 騒音問題への取り組み | 目的 |

|---|---|---|

| 建築設計者 | 防音材の使用、窓の配置工夫 | 建物からの騒音発生抑制 |

| 工場・事業場 | 防音設備導入、稼働時間調整 | 事業活動における騒音発生抑制 |

| 都市計画担当者 | 騒音レベル予測に基づいた道路・鉄道等の設計 | 地域開発による騒音問題発生防止 |

| 地域住民 | 情報共有、自治体への相談 | 地域全体の騒音問題解決 |

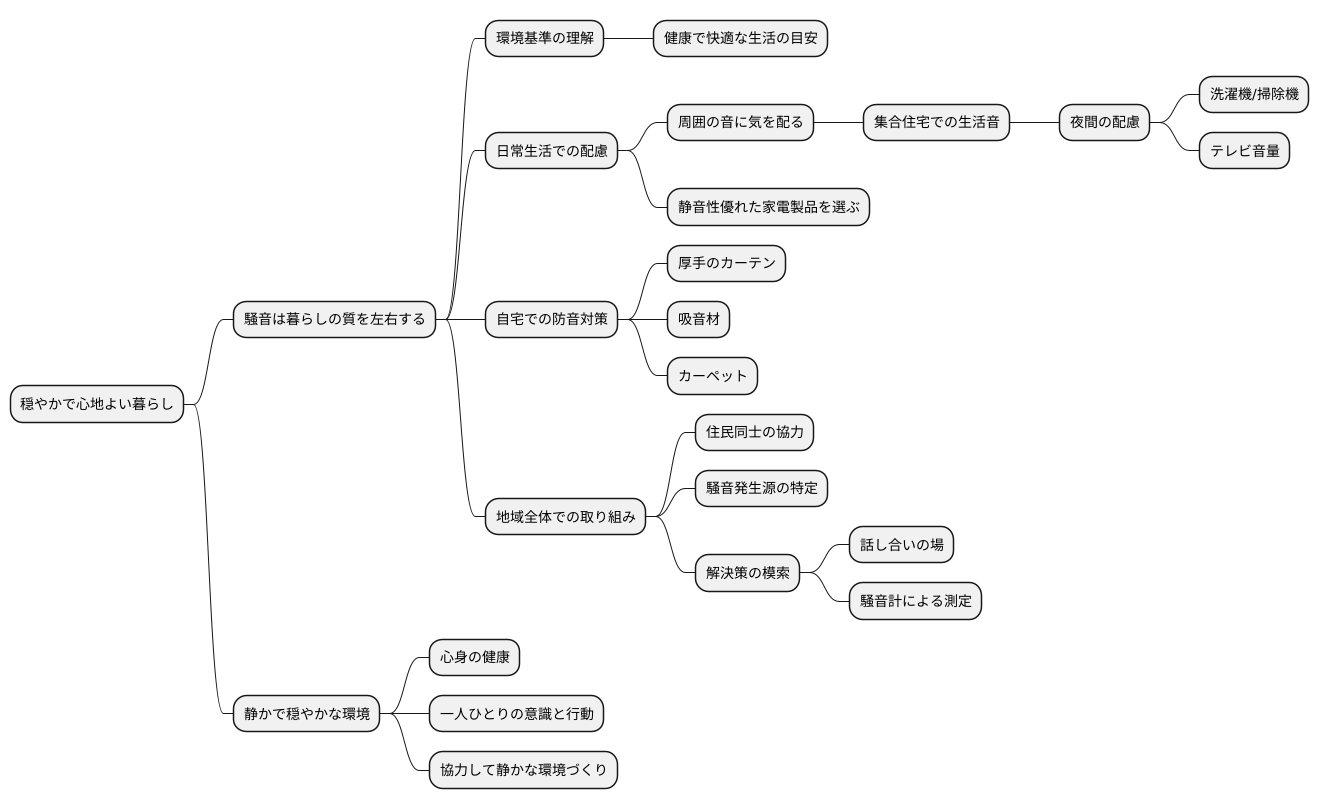

より良い暮らしのために

私たちは誰もが、穏やかで心地よい暮らしを求めています。騒音は、私たちの暮らしの質を大きく左右する重要な要素です。暮らしを取り巻く音環境をより良くするために、私たちにはできることがたくさんあります。騒音に関する環境基準は、健康で快適な生活を送るための大切な目安です。この基準を理解することは、静かな環境を保つための第一歩と言えるでしょう。

まず、日常生活において周囲の音に気を配ることが大切です。例えば、集合住宅では、特に夜間は生活音が近隣に響きやすいことを意識し、配慮する必要があります。洗濯機や掃除機を使う時間帯を考えたり、テレビの音量を控えめにしたりするなど、できることから始めてみましょう。また、家電製品を選ぶ際にも、静音性に優れた製品を選ぶことは、騒音を減らす効果的な方法です。最近の家電製品には、運転音を抑える工夫が凝らされているものも多くあります。購入の際には、静音性にも注目してみましょう。

さらに、自宅での防音対策も有効です。窓に厚手のカーテンを取り付けたり、壁に吸音材を貼ったりすることで、外部からの騒音の侵入を防ぐことができます。また、床にカーペットを敷くことでも、階下への足音の伝わりを軽減できます。

騒音問題は、個人で対策するだけでなく、地域全体で取り組むことも重要です。地域住民同士が協力し合い、騒音の発生源を明らかにし、解決策を探っていくことで、より静かで暮らしやすい地域社会を築くことができます。例えば、地域で騒音に関する話し合いの場を設けたり、騒音計を用いて定期的に測定を行ったりするなど、様々な取り組みが考えられます。

静かで穏やかな環境は、私たちの心身の健康にも良い影響を与えます。騒音問題の解決は、一人ひとりの意識と行動から始まります。より良い暮らしのために、共に協力し、静かな環境づくりに取り組んでいきましょう。