ハートビル法:誰もが暮らしやすい社会を目指して

不動産の疑問

先生、「ハートビル法」って高齢者や障害のある人が使いやすい建物を増やすための法律ですよね?どんな建物が対象になるんですか?

不動産アドバイザー

そうだね。高齢者や障害のある人が使いやすい建物を増やすための法律だ。不特定多数の人が利用する建物が対象になるよ。例えば、駅ビルや映画館、ホテルなどがそうだね。

不動産の疑問

じゃあ、個人の家とかマンションは対象外ってことですか?

不動産アドバイザー

基本的にはそうだよ。個人の住宅やマンションといった特定の人が利用する建物は対象外だ。ただし、マンションのエントランスや共有部分などは対象になる場合もあるよ。

ハートビル法とは。

お年寄りや体の不自由な方が使いやすい建物を増やすための法律、『ハートビル法』について説明します。この法律は、多くの人が利用する建物に、段差をなくしたり、移動しやすい設備を設けることを義務付けています。お年寄りや体の不自由な方が、積極的に社会に参加できるよう支援することを目的としていました。その後、2006年には、移動に関するバリアフリーの法律と統合され、新しいバリアフリー法が施行されました。

誰もが利用しやすい建築物とは

誰もが利用しやすい建築物とは、年齢や身体の状態に関わらず、すべての人が快適に利用できる建築物のことを指します。これは、高齢者や身体に障がいのある人々だけでなく、子供連れや妊娠中の方、大きな荷物を持った人など、あらゆる人にとって利用しやすい環境を意味します。このような建築物は、社会参加の機会を均等にし、暮らしやすい社会の実現に貢献します。

この理念を実現するための法律の一つが、ハートビル法です。正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といい、1994年に制定されました。この法律は、多くの人が利用する建物、例えば、ホテルや劇場、病院、店舗などを対象に、バリアフリー化を推進しています。具体的には、段差をなくしたり、エレベーターを設置したり、車椅子でも利用できるトイレを整備したりといった基準を設けています。これにより、高齢者や身体に障がいのある人々が、移動の不便さを解消し、社会生活に積極的に参加できるよう支援しています。

ハートビル法に基づくバリアフリー化は、単に物理的な障壁を取り除くだけでなく、情報提供の面も重視しています。例えば、点字ブロックや音声案内装置の設置、分かりやすい案内表示などは、視覚や聴覚に障がいのある人にとって重要な役割を果たします。また、多言語対応の案内表示は、外国人観光客など、言葉の壁に直面する人々にとって大変便利です。

誰もが利用しやすい建築物は、共生社会の実現に不可欠です。ハートビル法は、その実現に向けた大きな一歩であり、今後も更なる整備が期待されます。建築物の設計や施工段階から、バリアフリーの視点を積極的に取り入れることで、より多くの人が快適に利用できる環境づくりを進めていく必要があります。そして、利用者一人ひとりが互いに配慮し合う意識を持つことも、誰もが暮らしやすい社会を実現するために大切な要素です。

| テーマ | 詳細 |

|---|---|

| 誰もが利用しやすい建築物 | 年齢や身体の状態に関わらず、すべての人が快適に利用できる建築物。高齢者、障害者、子供連れ、妊娠中の方、大きな荷物を持った人など、あらゆる人にとって利用しやすい環境を指す。社会参加の機会を均等にし、暮らしやすい社会の実現に貢献する。 |

| ハートビル法 | 正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」。1994年に制定。ホテル、劇場、病院、店舗など、多くの人が利用する建物を対象にバリアフリー化を推進。段差の解消、エレベーター設置、車椅子対応トイレ整備などの基準を設けている。 |

| ハートビル法に基づくバリアフリー化 | 物理的な障壁の除去だけでなく、情報提供も重視。点字ブロック、音声案内装置、分かりやすい案内表示、多言語対応など。視覚、聴覚障害者、外国人観光客にとって重要な役割を果たす。 |

| 共生社会の実現 | 誰もが利用しやすい建築物は共生社会に不可欠。ハートビル法は実現に向けた大きな一歩。建築物の設計・施工段階からバリアフリーの視点を積極的に取り入れる必要がある。利用者一人ひとりの配慮も大切。 |

社会参加を促すための取り組み

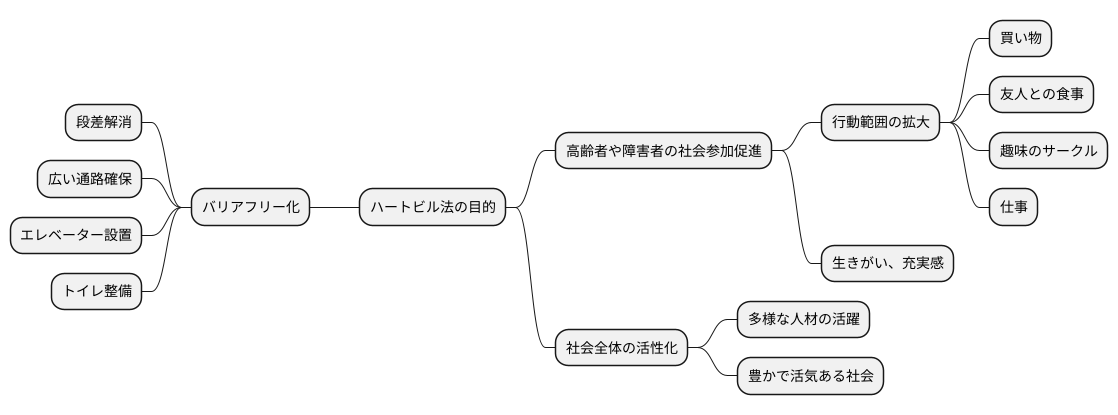

人が集まり、活動する場所は、誰もが気兼ねなく利用でき、社会との繋がりを感じられるように整備されるべきです。ハートビル法は、建物を作る際の決まりごとを定めた法律ですが、その目的は、ただ単に段差を取り除いたり、広い通路を確保したりといった物理的な障壁を取り除くことだけではありません。高齢の方や体の不自由な方が、社会に積極的に参加できる環境を作ることも、重要な狙いの一つです。

これまで、家の外に出るのに苦労したり、行きたい場所に自由に行けなかったりすることで、社会との関わりを持つ機会が限られていた方も少なくありませんでした。しかし、段差がスロープに変わり、入り口が広くなり、使いやすいトイレやエレベーターが設置されることで、行動範囲が広がり、様々な活動に参加しやすくなります。買い物に出かけたり、友達と食事を楽しんだり、趣味のサークルに参加したり、仕事で活躍したりと、周りの人と変わらずに活動できる機会が増えることで、社会の一員として、生きがいを感じ、充実した日々を送ることができるようになるでしょう。

少子高齢化が進むにつれて、高齢者や体の不自由な方の数は増えています。こうした方々が、社会に溶け込み、それぞれの能力を発揮できる環境を作ることは、社会全体を元気にすることに繋がります。様々な人が、それぞれの持ち味を生かして活躍できる社会は、より豊かで活気あふれるものになるはずです。ハートビル法は、そのような社会の実現に向けて、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

バリアフリー新法への移行

平成十八年には、それまでの建物におけるバリアフリー化を推進する法律と、交通機関におけるバリアフリー化を推進する法律を一つにまとめた「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、通称「バリアフリー新法」が施行されました。この法律は、建物だけでなく、道路や電車、バス、飛行機などの交通機関についてもバリアフリー化を進めることを目的としています。これにより、高齢者や体の不自由な方々を含む、誰もが暮らしやすい、より広く行き届いたバリアフリー環境の整備を目指しています。

以前の建物バリアフリー化推進の法律で培われた考え方や基準を土台としつつ、適用範囲を広げることで、高齢者や体の不自由な方々を含むすべての人々が、より円滑に移動し、社会生活を送ることができるように配慮されています。例えば、以前の法律では、特定の用途や規模の建物にしかバリアフリー化の義務がありませんでしたが、新法では、より多くの建物がバリアフリー化の対象となりました。また、新法では、エレベーターの設置や段差の解消といった物理的な整備だけでなく、案内表示の工夫や音声案内などの情報提供も重視されています。これにより、視覚や聴覚に障害のある方々にも、利用しやすい環境が提供されるようになりました。

交通機関についても、新法では、駅やバス停へのエレベーターやスロープの設置、車内における音声案内や点字表示の導入など、様々なバリアフリー化が推進されています。これにより、高齢者や体の不自由な方々が、より安心して公共交通機関を利用できるようになりました。バリアフリー新法の施行は、日本のバリアフリー化を大きく前進させる出来事となりました。誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて、今後も更なるバリアフリー化の推進が期待されます。

| 法律名 | 目的 | 対象 | 主な変更点 |

|---|---|---|---|

| バリアフリー新法 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律) |

高齢者、障害者等の移動の円滑化 | 建物、道路、電車、バス、飛行機などの交通機関 |

|

共生社会の実現に向けて

誰もが暮らしやすい社会、共生社会の実現は、私たちの未来にとって大切な課題です。高齢者や体の不自由な方々にとってだけでなく、子どもからお年寄り、全ての人にとって優しい社会を築くことが重要です。その実現のために、ハートビル法やバリアフリー新法といった法律は大きな役割を担っています。

これらの法律は、建物や公共交通機関などに段差をなくしたり、エレベーターを設置したりといった物理的な整備を促すものです。しかし、真の共生社会は、ただ物理的なバリアを取り除くだけでは実現できません。人々の意識、社会全体の雰囲気を変えていく必要があります。

例えば、目の不自由な方が困っているとき、周りの人が自然に手を差し伸べられるような、温かい心遣いが大切です。車椅子の方やベビーカーを押す親にとって、街中のちょっとした段差や狭い通路は大きな障害となります。周りの人が少し気を配るだけで、こうした不便を解消できる場面はたくさんあります。

また、共生社会とは、単に支え合うだけでなく、それぞれの個性や能力を活かし、共に協力し合える社会のことです。高齢者の知恵や経験を若い世代に伝えたり、体の不自由な方の視点を取り入れた商品開発を行うなど、多様な人々がそれぞれの持ち味を発揮することで、社会全体がより豊かになっていくはずです。

バリアフリー化は共生社会への第一歩です。法律の整備と共に、一人ひとりが「自分は何ができるのか」を考え、行動していくことが大切です。温かい心遣いと、互いを尊重する気持ちを持つことで、誰もが安心して生き生きと暮らせる、真の共生社会を築き上げることができると信じています。

| テーマ | 詳細 |

|---|---|

| 共生社会実現の重要性 | 高齢者、障害者、子供、全ての人にとって優しい社会の実現が重要。 |

| 法律の役割 | ハートビル法、バリアフリー新法などを通して、物理的なバリアの除去を促進。 |

| 真の共生社会 | 物理的なバリア除去だけでなく、人々の意識改革、温かい心遣い、相互扶助が必要。 |

| 具体的な課題 | 目の不自由な方への支援、車椅子利用者やベビーカー利用者への配慮、街中の段差や狭い通路の改善。 |

| 共生社会の理想 | 支え合いだけでなく、個々の能力を活かし、協力し合う社会。高齢者の知恵の活用、障害者の視点を取り入れた商品開発など。 |

| バリアフリー化 | 共生社会への第一歩。法律整備と個人の行動、温かい心遣い、相互尊重が重要。 |

今後の課題と展望

誰もが暮らしやすい社会を作るためには、建物や施設を、高齢者や障害のある人も利用しやすいように整備するだけでなく、様々な課題を解決していく必要があります。段差をなくしたり、広い通路を確保するといったバリアフリー化の工事は、少しずつですが、確実に進んでいます。しかし、古い建物を改修するには多額の費用がかかることや、技術的な難しさ、そして、バリアフリーの大切さを理解していない人がまだいることなど、多くの問題が残されています。特に、小さなお店や施設では、バリアフリー化が進んでいないところが多く見られます。

これらの問題を解決するためには、様々な対策が必要です。まず、費用面では、国や地方自治体による補助金や助成金を増やす必要があります。そして、専門家が技術的なアドバイスを行うことで、より効果的なバリアフリー化を進めることができます。さらに、テレビや新聞、インターネットなどを使って、バリアフリーの大切さを広く伝える啓発活動も重要です。

建物の設備を整えるだけでなく、様々な情報を提供することも大切です。例えば、耳が聞こえない人のために手話通訳や字幕を用意したり、目の見えない人のために音声案内や点字表示を増やすなど、より多くの情報が伝わるように工夫する必要があります。また、高齢者や障害のある人に対する理解を深めるための教育も、学校や地域で行う必要があります。

誰もが暮らしやすい社会を実現するためには、国や地方自治体、企業、そして地域に住む人たちが協力して取り組むことが大切です。バリアフリー化は、福祉の充実だけでなく、社会全体の活力を高めるための大切な取り組みであり、未来への希望につながるものと言えるでしょう。

| 課題 | 対策 | その他 |

|---|---|---|

| 古い建物の改修費用が高い | 国や地方自治体による補助金や助成金を増やす | バリアフリーの大切さを理解していない人がいる |

| バリアフリー化の技術的な難しさ | 専門家による技術的なアドバイス | 小さなお店や施設のバリアフリー化が遅れている |

| 情報伝達のバリア | 手話通訳、字幕、音声案内、点字表示を増やす | 高齢者や障害のある人に対する理解を深める教育 |