施工令:建築基準法の理解を深める

不動産の疑問

先生、「施工令」って、建築基準法でよく聞く言葉ですが、何のことですか?

不動産アドバイザー

良い質問だね。施工令とは、簡単に言うと、法律の内容をもっと具体的にするための細かいルールのことだよ。建築基準法という大きな法律があって、その中身をもっと詳しく説明しているのが建築基準法施工令なんだ。

不動産の疑問

なるほど。つまり、建築基準法で決められていることを、もっと細かく説明したものが施工令なんですね。具体的にどんなことが書いてあるんですか?

不動産アドバイザー

例えば、建築物の高さの制限や、建物の構造に関する細かい規定などが書いてあるよ。建築基準法では「安全な建物を建てましょう」と書いてあるけど、施工令では「安全な建物を建てるためには、具体的にどんな構造にすれば良いか」みたいなことが細かく決められているんだ。

施工令とは。

「土地や建物」と「建物を建てること」に関する言葉である『施工令』について説明します。施工令とは、内閣が決めた憲法や法律を実行するために作られた決まりのことです。政令とも呼ばれ、法律で決められた範囲の中で、細かい内容が定められます。建築基準法では、建築基準法施工令によって、細かい決まりや法律で決められた範囲のことが定められています。

施工令とは

施工令は、一言で言えば、法律を実際に運用するための具体的な手順書と言えるでしょう。国の基本的なルールや国民の権利義務を定めた憲法や法律は、大まかな方向性を示しているだけなので、実社会でどのように適用するかが分かりづらいことがあります。そこで、法律で定められた事項をより詳細に規定し、具体的な運用方法を示すために、内閣が施工令を制定します。

施工令は、法律に基づいて作成されるため、法律の範囲を超える内容を定めることはできません。法律で「○○については、政令で定める」という形で委任された事項についてのみ、施工令で規定することができます。これは、法律の内容をより具体的に、かつ速やかに整備するために重要な役割を果たしています。

例えば、道路交通法で「運転免許の種類は、政令で定める」と規定されていれば、具体的な免許の種類(普通自動車、大型自動車など)は施工令で定められます。建築基準法においても同様に、建物の構造、設備、用途などに関する詳細な規定が施工令によって定められています。建物の高さ制限や耐火構造に関する細かい基準、あるいはエレベーターや防火設備の設置基準など、建築基準法だけでは定められていない細かな要件が施工令によって明確にされているのです。

また、法律は改正に時間がかかる場合がありますが、施工令は比較的速やかに改正できます。そのため、社会情勢の変化や技術の進歩に合わせた柔軟な対応が可能となります。例えば、新しい建築材料が登場した場合、その材料の使用基準を速やかに施工令に盛り込むことで、安全性を確保しつつ、新しい技術の普及を促進することができます。

このように、施工令は法律の補足的な役割を果たし、法律と合わせて適用されることで、社会の秩序を維持し、国民の安全と利益を守っています。法律だけではカバーしきれない細かな事項を定めることで、実務における運用を円滑にし、国民生活の安定に貢献していると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施工令の役割 | 法律を実際に運用するための具体的な手順書。法律で定められた事項を詳細に規定し、具体的な運用方法を示す。 |

| 施工令制定の根拠 | 法律に基づいて内閣が制定。法律の範囲を超える内容を定めることはできない。法律で「○○については、政令で定める」という形で委任された事項についてのみ規定可能。 |

| 施工令の例(道路交通法) | 運転免許の種類(普通自動車、大型自動車など)を規定。 |

| 施工令の例(建築基準法) | 建物の構造、設備、用途などに関する詳細な規定。建物の高さ制限、耐火構造、エレベーターや防火設備の設置基準など。 |

| 施工令のメリット | 法律より速やかな改正が可能。社会情勢の変化や技術の進歩に合わせた柔軟な対応が可能。 |

| 施工令と法律の関係 | 法律の補足的な役割を果たし、法律と合わせて適用される。 |

| 施工令の目的 | 社会の秩序維持、国民の安全と利益保護。実務における運用を円滑にし、国民生活の安定に貢献。 |

建築基準法における施工令

建物を作る際には、安全や衛生面、快適さを守るために「建築基準法」という法律があります。この法律の大枠に基づき、具体的なルールを定めたものが「建築基準法施行令」です。

建築基準法は建物の構造や火災対策、逃げ道、設備など基本的なことを定めていますが、具体的な設計や工事の方法は建築基準法施行令で決まっています。例えば、建築基準法で「火に強い建物は、定められた構造にしなければならない」とされている場合、具体的な構造の基準は建築基準法施行令で定められています。

また、建築基準法施行令では、建物の使い方によって必要な設備や構造の基準が細かく決められています。例えば、病院や学校など、特定の目的で使われる建物には、より厳しい基準が当てはまります。これは、利用する人たちの安全を守るために必要なことです。

建築基準法施行令には、建物の高さや面積、用途地域ごとの容積率、建ぺい率なども定められています。容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合、建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合のことで、これらの規制により、都市における過密な建物の建設を防ぎ、良好な住環境を維持することに繋がります。さらに、建築基準法施行令では、バリアフリーの基準も定められています。高齢者や障害を持つ人が安全で快適に利用できるよう、段差をなくしたり、エレベーターを設置したりする基準が細かく定められています。

このように、建築基準法施行令は建築基準法を補足し、建物の安全性を確保する上で大切な役割を担っています。建築基準法施行令の内容を理解することは、建物の設計や工事に携わる人にとって必要不可欠です。建物の安全を守るためには、建築基準法と建築基準法施行令の両方を理解し、遵守することが重要です。

| 項目 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 建築基準法 | 建物の構造、火災対策、逃げ道、設備など、建物の安全・衛生・快適さに関する基本的なことを定めた法律。 | 大枠を定める。 |

| 建築基準法施行令 | 建築基準法に基づき、具体的なルールを定めたもの。 | 建築基準法を補足する役割。 |

| 具体的な基準例 |

|

建物の安全性を確保するための詳細なルールを規定。 |

| 目的 | 都市における過密な建物の建設を防ぎ、良好な住環境を維持すること。利用者(高齢者、障害者含む)の安全・快適性を確保すること。 | 建築基準法と建築基準法施行令を理解し、遵守することが重要。 |

施工令と政令の関係

法律は、国民生活の様々な場面で基本的なルールを定めるものですが、その内容は概略的なものにとどまる場合が多いです。そこで、法律の趣旨を実現するために、より具体的なルールを定める必要があります。その役割を担うのが、政令と通称「施工令」と呼ばれるものです。「施工令」とは、法律を実施するための政令のことを指します。つまり、すべての施工令は政令ですが、すべての政令が施工令ではありません。政令の中には、法律の施行以外にも、例えば、省庁の組織や役割を定めるもの、天皇の国事行為に関するものなど、様々な種類があります。

施工令は、必ず法律と結びついており、「○○法施工令」のように、対応する法律の名前が冠されます。これは、施工令が、特定の法律を実施するための詳細なルールを定めるためです。例えば、建築基準法という法律があります。これは、建物の安全や快適さなどを確保するための基本的なルールを定めたものです。しかし、法律だけでは、具体的な設計や工事の方法までは定められていません。そこで、建築基準法施工令によって、建物の高さの制限や、防火設備の設置基準など、より具体的なルールが定められています。

一方、法律の施行とは関係のない政令もあります。例えば、各省庁の設置や組織、役割などを定める政令は「○○省設置法」と呼ばれます。また、勲章の種類や授与の基準を定める政令や、通貨の種類や単位を定める政令などもあります。このように、政令は、法律の施行以外にも、様々な目的で制定されます。

施工令は、常に法律と関連付けられ、その法律を実施するための具体的な内容を定めるものです。一方、政令はより広い意味を持ち、法律の施行以外にも、様々な行政上のルールを定めるために用いられます。両者を正しく理解することで、法律や政令の役割をより深く理解することができます。

| 項目 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 施工令 | 法律を実施するための政令。法律と結びつき、具体的なルールを定める。 | 建築基準法施工令(建物の高さ制限、防火設備の設置基準など) |

| 法律と関連のない政令 | 法律の施行とは無関係。様々な行政上のルールを定める。 | ○○省設置法(省庁の設置、組織、役割など)、勲章の種類や授与基準、通貨の種類や単位など |

施工令の重要性

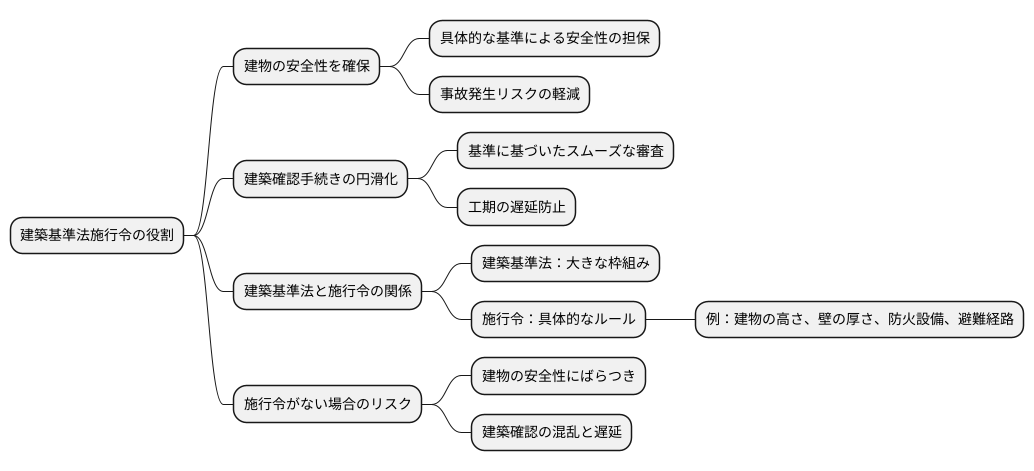

建物を作る際には、様々な法律が関わってきます。その中でも建築基準法は建物の安全性を確保するために重要な役割を担っています。しかし、建築基準法だけでは、実際の設計や工事を行う上での細かいルールまでは定められていません。そこで、建築基準法施行令が登場します。これは、建築基準法という大きな枠組みの中で、より具体的なルールを定めたものです。

建築基準法施行令は、建物の構造、設備、用途など、様々な側面から詳細な基準を設けています。例えば、建物の高さや壁の厚さ、防火設備の設置基準、避難経路の確保など、建物の安全性を確保するために必要な事項が細かく規定されています。これにより、設計者や施工者は、法律の解釈に迷うことなく、安心して設計や工事を行うことができます。また、建築確認の手続きにおいても、担当者が基準に基づいて審査を行うため、手続きがスムーズに進み、工期の遅延を防ぐことにも繋がります。

もし、建築基準法施行令が存在しなかったら、どうなるでしょうか。建築基準法という大きな目標はあっても、具体的な基準がなければ、設計者や施工者はそれぞれ独自の解釈で建物を作ることになります。そうなると、建物の安全性にばらつきが生じ、思わぬ事故に繋がる危険性もあります。また、建築確認の際にも、担当者によって判断が異なってしまう可能性があり、手続きに時間がかかったり、混乱が生じたりするでしょう。

このように、建築基準法施行令は、建物の安全性を確保し、建築確認手続きを円滑に進める上で、なくてはならない重要な役割を担っています。建築基準法という大きな傘の下で、施行令という細かい網目が、私たちの安全な暮らしを守っていると言えるでしょう。

施工令の改正

建物を作る上での決まり事は、時代と共に変わる社会の様子や技術の進歩に合わせて、定期的に見直され、改められています。大きな枠組みを決めた法律の変更は国会で行われますが、その具体的な進め方や細かい内容を定めた施工令の変更は内閣が決めます。法律が変わるときに合わせて施工令も一緒に変わることもあれば、法律はそのままでも施工令だけが変わることもあります。

施工令を変えることは、社会の変化に素早く対応し、法律がちゃんと役に立つようにするために欠かせません。例えば、新しい建築技術が開発され、広く使われるようになると、建築基準法施工令も変更され、新しい技術に合った基準が作られます。また、大きな災害が起きた後の学びを活かして、建築基準法施工令が変わり、より安全な建物の基準が取り入れられることもあります。

他にも、省エネルギー化を進める社会の動きに合わせて、断熱材の基準が見直されたり、太陽光発電設備の設置に関するルールが整備されたりすることもあります。また、高齢化が進む社会に対応するため、バリアフリーの基準がより細かく決められることもあります。

このように、施工令は社会の変化に対応しながら、人々の安全で安心な暮らしを守るために大切な役割を担っています。施工令の変更情報に気を配り、常に最新の情報をきちんと理解しておくことは、建築に関わる人にとって必要不可欠です。新しい情報を知ることで、より安全で、時代に合った建物を設計・施工することが可能になり、人々の暮らしの質の向上に貢献することができます。

| 変更対象 | 変更理由 | 変更例 |

|---|---|---|

| 建築基準法施工令 | 新しい建築技術の開発と普及 | 新しい技術に合った基準の作成 |

| 建築基準法施工令 | 大きな災害の発生と教訓 | より安全な建物の基準の導入 |

| 建築基準法施工令 | 省エネルギー化の推進 | 断熱材基準の見直し、太陽光発電設備設置ルールの整備 |

| 建築基準法施工令 | 高齢化の進展 | バリアフリー基準の精密化 |