おとり広告にご用心!不動産探しの注意点

不動産の疑問

先生、「おとり広告」って言うけど、実際には売れない物件を広告に出すってことですよね?どんな物件が出されることが多いんですか?

不動産アドバイザー

そうですね、実際には売れない、あるいは売るつもりのない物件を広告に出すことです。例えば、既に売れてしまった物件や、実際には存在しない物件、あるいは広告とは全く異なる条件の物件などがよく例として挙げられます。

不動産の疑問

なるほど。でも、そういう物件を広告に出すメリットってあるんですか?

不動産アドバイザー

一見メリットがないように見えますが、実は問い合わせをさせることが目的です。問い合わせが来れば、他の物件を紹介するチャンスができます。魅力的な物件でお客を引きつけ、その後別の物件を勧めるという手法ですね。ただし、これは法律違反になる可能性があります。

おとり広告とは。

「土地や建物」と「家づくり」に関する言葉である『見せかけ広告』について説明します。見せかけ広告とは、実際には提供できないサービスや、買うことができない商品を広告で宣伝し、一般の消費者が買えると思わせるような表示のことです。土地建物の売買などの仕事に関する法律の32条では、大げさな広告を禁止しており、事実と大きく異なる表示や、実際のものよりもずっと良い、あるいは得だと人を勘違いさせるような表示を禁じています。例えば、既に契約済みの物件を広告で表示することは、事実と大きく異なる表示にあたるため、大げさな広告の禁止に違反していることになります。

おとり広告とは

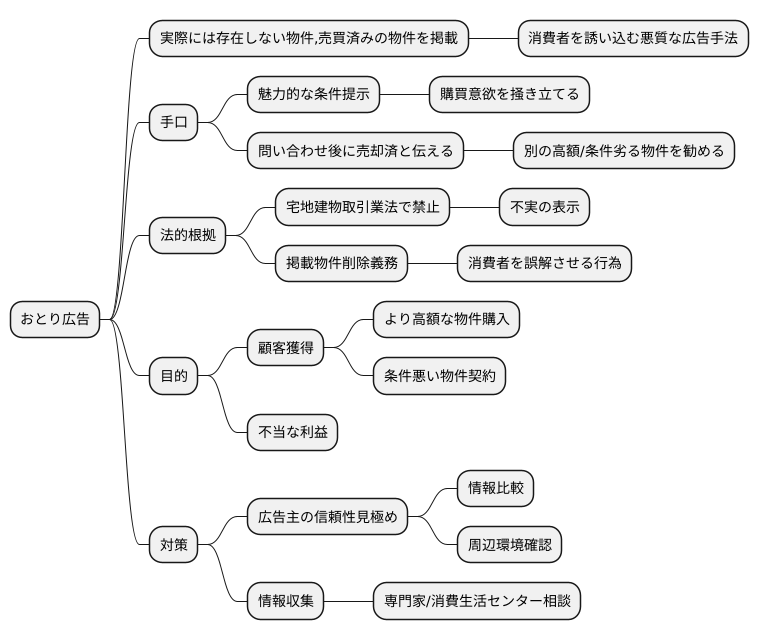

おとり広告とは、実際には存在しない空想上の物件や、すでに売買が成立した物件を、まるで今も販売しているかのように見せかけてお客様を誘い込む悪質な広告手法です。魅力的な条件を提示することで消費者の購買意欲を掻き立て、問い合わせ後に「申し訳ありません、売れてしまいました」「似たような物件はこちらです」などと別の高額な物件や条件の劣る物件を勧めてくるのが典型的な流れです。

このような広告は、お客様を欺き、不当な利益を得ようとする行為であり、宅地建物取引業法で明確に禁止されています。具体的には、実際には取引できない物件を広告に掲載することは、不実の表示にあたるとされています。また、すでに売却済みの物件を広告から削除せずに放置することも、消費者を誤解させる行為として問題視されます。

おとり広告の目的は、単に顧客を呼び込むことだけではありません。魅力的な物件を提示することで多くの問い合わせを獲得し、その中からより高額な物件を購入させたり、条件の悪い物件を契約させたりすることで、業者は大きな利益を得ることが可能になります。消費者は、当初の好条件に目がくらみ、冷静な判断力を失ってしまうことが多く、結果として不必要な費用を負担させられる可能性があります。このような広告に騙されないためには、物件情報だけでなく、広告主の信頼性も慎重に見極める必要があります。例えば、複数の不動産会社に問い合わせて情報を比較したり、掲載されている物件の周辺環境を自ら確認したりするなど、積極的な情報収集が重要です。少しでも不審な点を感じた場合は、契約を急がず、専門家や消費生活センターに相談することも検討しましょう。

不動産広告の注意点

住まいや土地などの広告を見るときには、物件そのものの内容だけでなく、広告を出している側の情報にも気を配る必要があります。まず、広告主が信頼できる業者かどうかを確かめることが大切です。会社の連絡先や所在地がはっきりしているか、不動産業を営むための許可番号が正しく表示されているかを確認しましょう。

掲載されている情報が最新の物かどうかにも注意が必要です。物件の金額や条件が周りの相場と比べてあまりにも良い場合は、何か問題が隠されている可能性があります。例えば、日当たりが悪かったり、近隣で騒音が発生しやすい環境だったり、建物に欠陥があったりするかもしれません。

少しでも怪しいと感じたら、すぐに問い合わせをするのではなく、他の業者にも同じ物件がないかを確認したり、色々なところから情報を集めたりして、慎重に判断することが大切です。自治体や地域の相談窓口などを利用するのも良いでしょう。

広告に掲載されている写真や間取り図も注意深く確認しましょう。写真は実際よりも広く見えたり、きれいに見えたりするように加工されている場合があります。間取り図も実際の寸法とは異なる場合があります。物件を実際に見て、自分の目で確かめることが重要です。

また、契約を急かすような業者には注意が必要です。契約内容をよく理解する前に契約を迫ったり、重要事項説明を十分に行わない業者は避けるべきです。契約書は必ず隅々まで目を通し、不明な点は納得いくまで説明を求めましょう。焦らず、じっくりと時間をかけて検討することが、失敗しない不動産選びにつながります。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 広告主 | 信頼できる業者か(連絡先、所在地、許可番号を確認) |

| 情報 | 最新の情報か(金額や条件が相場と比べて極端に良い場合は要注意) |

| 物件確認 | 他の業者にも確認、情報収集を徹底(自治体や相談窓口の利用も検討) |

| 写真・間取り図 | 加工されている可能性があるため、実物と相違がないか確認 |

| 契約 | 急かす業者には注意。契約内容を理解し、不明点は納得いくまで説明を求める |

おとり広告を見分ける方法

お住まい探しをする中で、誰もが一度は心を奪われるような魅力的な物件広告を目にすることがあるでしょう。しかし、中には「おとり広告」と呼ばれる、実際には存在しない、もしくは契約できない物件を掲載した悪質な広告も潜んでいます。大切な時間とお金を守るためにも、おとり広告を見分ける目を養うことが重要です。

まず初めに注目すべきは価格です。同じ地域、似たような広さ、築年数の物件と比べて、極端に価格が安い場合は注意が必要です。誰もが飛びつきたくなるような好条件には、裏があるかもしれません。周辺の相場を事前に調べておくことで、不自然な安値を見抜く助けになります。

次に、物件の写真や間取り図にも注意を払いましょう。写真があまりにも美しく、非現実的に見える場合は、加工されている可能性も考えられます。また、間取り図と実際の部屋の広さが異なっていたり、設備の記載が曖昧な場合も、実物とは異なる可能性があります。物件の内覧を希望しても、都合が悪いなどの理由で断られる場合は、おとり広告である可能性が高まりますので、注意が必要です。

物件情報が不十分な場合も、おとり広告の可能性を疑いましょう。所在地が漠然としていたり、最寄り駅から徒歩何分なのかといった情報が欠けている場合は要注意です。築年数や建物の構造、専有面積といった基本的な情報が記載されていない場合も、疑ってかかるべきでしょう。

さらに、問い合わせ時の対応にも注目しましょう。連絡してもなかなか繋がらない、担当者の対応が曖昧で具体的な説明を避けるといった場合も、おとり広告の可能性があります。

これらの点に注意し、情報を鵜呑みにせず、疑問点があれば積極的に質問することが大切です。信頼できる不動産会社を選ぶことも重要です。焦らず慎重に、納得のいく物件探しを行いましょう。

| おとり広告の見分け方 | 詳細 |

|---|---|

| 価格 | 相場と比べて極端に安い |

| 写真・間取り図 | 写真が美しすぎる、間取りと実物が異なる、内覧を断られる |

| 物件情報 | 所在地が不明瞭、最寄り駅からの距離不明、築年数・構造・専有面積不明 |

| 問い合わせ対応 | 連絡が繋がらない、担当者の対応が曖昧 |

| その他 | 情報を鵜呑みにしない、疑問点は質問する、信頼できる不動産会社を選ぶ |

法的な規制と消費者保護

住まい探しは人生における大きな転換期であり、多額の費用も伴うため、購入者を守るための様々な規則が設けられています。中でも「おとり広告」は、宅地建物取引業法によって明確に禁じられています。おとり広告とは、実際には売るつもりのない物件や、存在しない物件を広告し、顧客を呼び寄せる手法です。これは、顧客の時間を無駄にするばかりでなく、公正な取引を阻害する深刻な問題です。

この法律は、消費者を不当な取引から守り、健全な不動産市場を維持するために制定されました。不動産業者は、この法律を遵守し、誠実な取引を行う義務があります。もし、おとり広告などの不正行為を行った場合は、業務停止命令や罰金といった行政処分の対象となります。

消費者は、もしおとり広告の被害に遭った場合、泣き寝入りする必要はありません。業者に対して損害賠償を請求する権利があります。例えば、本来希望していた物件を購入できなかったことで発生した費用や、広告に掲載されていた物件を見に行くためにかかった交通費などが請求の対象となるでしょう。

自分の権利を守るためには、関連法規についてある程度の知識を持つことが重要です。国土交通省や消費者庁のホームページには、不動産取引に関する様々な情報が掲載されています。契約を結ぶ前に、これらの情報を参考にしたり、専門家に相談したりすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。安心して住まい探しができるよう、積極的に情報を集め、自分の権利をしっかりと理解しておきましょう。

| 問題点 | 対策 | 根拠/権利 |

|---|---|---|

| おとり広告(存在しない、売るつもりのない物件の広告) | 損害賠償請求(例:希望物件購入できなかった費用、交通費など) | 宅地建物取引業法、消費者保護 |

| 不当な取引、公正な取引の阻害 | 行政処分(業務停止命令、罰金) | 宅地建物取引業法、健全な不動産市場の維持 |

| 消費者の無知によるトラブル | 情報収集、専門家への相談、関連法規の知識習得 | 国土交通省、消費者庁の情報提供、消費者の権利 |

信頼できる情報源の活用

住まい探しは人生における大きな転換期であり、確かな情報に基づいて慎重に進める必要があります。信頼できる情報源から正確な情報を得ることは、満足のいく住まい選びに不可欠です。

まず、大手不動産会社のホームページや、地域に根差した不動産会社のホームページは貴重な情報源です。これらのホームページでは、物件情報だけでなく、周辺環境や市場動向といった役立つ情報も提供しています。物件の写真や間取り図なども掲載されているので、具体的なイメージを掴むのに役立ちます。

次に、国土交通省などの公的機関が発信する情報も参考になります。不動産取引に関する法律や制度、統計データなどが公開されており、市場全体の動向を理解する上で役立ちます。また、消費者保護の観点からも、公的機関の情報は信頼性が高いと言えます。

さらに、複数の情報源を比較検討することも重要です。同じ物件の情報でも、それぞれの情報源によって表現や情報量が異なる場合があります。複数の情報源を比較することで、より多角的な視点から物件を評価し、情報の信憑性を確認できます。

情報の鮮度にも注意が必要です。不動産市場は常に変動しており、古い情報では正確な判断ができません。こまめに情報を更新し、常に最新の情報を把握するように心がけましょう。また、掲載日から時間が経過している情報は注意深く確認し、必要であれば不動産会社に直接問い合わせるなどして、最新の情報を確認しましょう。

信頼できる情報源を活用し、情報を精査することで、悪質な情報に惑わされることなく、安心して住まい探しを進めることができます。希望に合う住まいを見つけるためには、根気強く情報収集を続けることが大切です。

| 情報源 | 情報の種類 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 大手/地域不動産会社HP | 物件情報、周辺環境、市場動向、写真、間取り図 | 具体的なイメージを掴みやすい | 複数の情報源と比較検討する |

| 国土交通省等公的機関 | 不動産取引の法律/制度、統計データ | 市場全体の動向把握、信頼性が高い | |

| 複数情報源の比較検討 | 様々な物件情報 | 多角的な視点、信憑性確認 | |

| 情報の鮮度 | 最新の市場動向 | 正確な判断が可能 | こまめな更新、古い情報は注意 |

相談窓口の活用

家や土地などの売買、賃貸借、管理など、不動産にまつわる取引は、人生で何度も経験することではなく、複雑な手続きや法律が絡むため、不安や疑問を抱える人は少なくありません。もし、不動産取引で何かわからないことや、困ったことが起きた場合は、一人で抱え込まずに、すぐに相談窓口を活用することをお勧めします。

まず、身近な相談窓口として、各市町村役場などに設置されている消費生活センターがあります。消費生活センターには、消費生活に関する幅広い知識と経験を持つ相談員がおり、不動産取引に関するトラブルについても相談に応じてくれます。相談は無料で、秘密は厳守されますので、安心して利用できます。

また、不動産取引に関する専門的な相談窓口としては、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)や、各都道府県の宅地建物取引業協会などの業界団体が相談窓口を設けています。これらの団体は、不動産取引の専門家集団であり、より専門的なアドバイスを受けることができます。さらに、弁護士会も不動産に関する法律相談を受け付けています。弁護士は法律の専門家であり、法的紛争に発展した場合の対応策なども相談できます。

これらの相談窓口は、それぞれ専門分野が異なります。消費生活センターは一般的な消費生活相談全般を、業界団体は不動産取引に関する専門的な相談を、弁護士会は法的側面からの相談を、それぞれ得意としています。そのため、自分の抱えている問題の性質に合わせて、適切な相談窓口を選ぶことが重要です。例えば、契約内容が複雑で理解できない場合は業界団体に、悪質な業者とのトラブルに巻き込まれた場合は弁護士会に相談するなど、状況に応じて使い分けることが効果的です。

相談することで、問題解決のヒントを得られるだけでなく、誰かに話を聞いてもらうことで、精神的な負担を軽くすることもできます。問題を早期に解決するためにも、一人で悩まず、早めに相談することが大切です。

| 相談窓口 | 専門分野 | 相談内容例 |

|---|---|---|

| 消費生活センター | 一般的な消費生活相談 | 契約全般、悪質業者対応など |

| 全宅連、各都道府県の宅地建物取引業協会 | 不動産取引の専門相談 | 契約内容の理解、取引手続きなど |

| 弁護士会 | 法的側面からの相談 | 法的紛争対応、契約書の確認など |