UR都市機構:役割と歴史

不動産の疑問

先生、「UR都市機構」ってよく聞きますけど、何をしているところかよく分かりません。教えてください。

不動産アドバイザー

いい質問だね。「UR都市機構」は、簡単に言うと、みんなが住みやすいまちを作るために、賃貸住宅をたくさん建てたり、管理したりしているところだよ。他にも、古くなったまちを新しくしたりする仕事もしているんだ。

不動産の疑問

賃貸住宅を建てたり管理したりするんですね。ということは、アパートとかマンションを建てている会社みたいなものですか?

不動産アドバイザー

そうだね、そういう会社と似ている部分もあるけれど、UR都市機構は国が作った組織なんだ。だから、利益を出すことよりも、みんなが安心して暮らせる家を提供することを大切にしているんだよ。

UR都市機構とは。

「土地や建物」と「建物を建てること」に関する言葉である「ユーアールとしきこう」について説明します。正式名称は独立行政法人都市再生機構です。主な仕事は、借りられる家の提供を助けることと、機構が管理する賃貸住宅の管理です。そのもとになった組織は日本住宅公団です。1955年に日本住宅公団として始まり、1999年に都市基盤整備公団として組織を改め、2004年に今の独立行政法人都市再生機構になりました。

設立の背景

昭和二十年、戦争が終わると、日本は深刻な住宅不足という大きな課題に直面しました。多くの都市が空襲によって破壊され、住む家を失った人々が溢れかえっていました。さらに、仕事を求めて地方から都市部へ人が移動してきたことも、住宅難に拍車をかけました。人々は焼け跡や仮設住宅、あるいは劣悪な環境のバラック小屋などで暮らすことを強いられ、衛生状態の悪化や伝染病の蔓延といった問題も深刻化していました。

このような状況の中、国民の暮らしを安定させ、都市の復興を促進するためには、安全で質の高い住まいを確保することが急務となっていました。そこで、昭和三十年、安定した賃貸住宅の供給を目的とした組織、日本住宅公団が設立されました。これは、当時の政府にとって、国民の生活水準の向上と都市の健全な発展を目指す上で、重要な政策の一つでした。

公団は単に住宅を建てるだけでなく、より良い住環境の整備にも力を入れました。大規模な住宅団地の開発を通じて、公園や緑地、学校や商店街などの生活に必要な施設を併設し、地域社会の形成を促進しました。また、老朽化した既存の住宅地の再開発にも取り組み、都市全体の住環境向上に貢献しました。

公団の設立は、戦後の混乱から立ち直ろうとする日本にとって大きな希望の光となりました。人々に安全な住まいを提供することで、社会の安定化に大きく貢献し、その後の日本の高度経済成長を支える基盤の一つとなりました。まさに、住宅問題解決の切り札として、国民の大きな期待を背負って誕生した組織と言えるでしょう。

| 時期 | 出来事 | 背景/目的 | 結果/影響 |

|---|---|---|---|

| 昭和20年(1945年) | 戦争終結、深刻な住宅不足 | 都市の空襲による破壊、地方からの都市部への人口移動 | 焼け跡や仮設住宅、バラック小屋での生活、衛生状態悪化、伝染病蔓延 |

| 昭和30年(1955年) | 日本住宅公団設立 | 安定した賃貸住宅の供給、国民生活水準向上、都市の健全な発展 | 大規模住宅団地の開発、生活施設併設、地域社会形成促進、既存住宅地の再開発、都市全体の住環境向上 |

| その後 | 高度経済成長 | 公団による住宅供給、社会の安定化 | 高度経済成長の基盤 |

公団から機構へ

かつて、国民の暮らしを支える大きな役割を担っていたのが、日本住宅公団です。高度経済成長期には、急増する人口に対応するため、大量の住宅供給が喫緊の課題でした。公団はその使命を果たし、多くの国民に住まいを提供することに大きく貢献しました。公団が建設した集合住宅は、当時としては画期的なもので、多くの人々に近代的な住環境を提供しました。しかし、時代は常に変化していきます。経済成長が落ち着きを見せ、住宅不足が解消されると、人々の住宅に対する要求も変化しました。より質の高い住宅、個性的な住宅、そして良好な住環境を求める声が大きくなっていきました。

こうした社会の要請に応えるため、平成11年には都市基盤整備公団へと組織が再編されました。この再編は、従来の住宅供給という役割に加え、都市の再生や防災といった、より幅広い事業への取り組みを意味していました。老朽化した建物の建て替えや、災害に強い街づくりなど、公団は新たな課題に立ち向かうことになりました。そして、平成16年には、さらなる進化を遂げ、独立行政法人都市再生機構、通称UR都市機構へと改組されました。

UR都市機構は、都市の再生という名のとおり、より総合的な視点で都市計画に取り組んでいます。住宅供給はもちろんのこと、地域コミュニティの活性化や、環境への配慮など、多角的な事業を展開しています。また、民間の活力を取り込みながら、地域に貢献していくことも重要な役割となっています。公団から機構への変遷は、単なる名称変更にとどまりません。それは、時代の変化とともに、国民のニーズに応え、より良い社会を実現するために、組織が自らを変革してきた歴史を象徴しているのです。

| 時代 | 組織名 | 主な役割 | 背景・課題 |

|---|---|---|---|

| 高度経済成長期 | 日本住宅公団 | 大量の住宅供給 | 急増する人口への対応、住宅不足 |

| 平成11年 | 都市基盤整備公団 | 住宅供給、都市の再生、防災 | 経済成長の落ち着き、住宅への要求変化(質、個性、住環境)、老朽化対策、災害対策 |

| 平成16年 | 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構) | 都市の再生、住宅供給、地域コミュニティ活性化、環境配慮 | 総合的な都市計画、多角的な事業展開、民間活力の活用 |

機構の役割

独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)は、国民の暮らしを支えるという重要な役割を担っています。その役割は多岐に渡りますが、中心となるのは賃貸住宅の供給と管理です。

現在、UR都市機構は全国で約70万戸のUR賃貸住宅を管理しており、これは膨大な数に上ります。そして、単身世帯向けのコンパクトな住まいから、家族向けの広い住まいまで、様々な大きさや間取りの住宅を提供することで、多様な世帯のニーズに対応しています。例えば、小さな子どもがいる子育て世帯には、広々とした空間で安心して子育てができるような住宅を提供し、高齢者世帯には、段差が少なく移動しやすいバリアフリー住宅を提供するなど、それぞれの家族構成や生活様式に合った住まい選びを支援しています。

また、UR都市機構は、入居者の経済的な負担を軽減するための家賃減額制度も設けています。収入が減少した場合でも安心して住み続けられるよう、家賃の負担を軽くすることで、安定した暮らしを支えています。さらに、高齢者や障がいのある方が暮らしやすいように、住宅のバリアフリー化にも積極的に取り組んでいます。手すりの設置や段差の解消など、住宅の設備を改善することで、誰もが安全で快適に暮らせる住環境づくりを進めています。

このように、UR都市機構は、良質な賃貸住宅の供給と管理、家賃減額制度、バリアフリー化の推進といった様々な取り組みを通じて、人々の暮らしを支え、地域社会の発展に貢献しています。安全で安心できる住まいを提供することで、人々が安心して生活を送れるよう、そして地域社会が活気に満ちたものになるよう、UR都市機構はこれからもその役割を果たし続けます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 賃貸住宅の供給と管理 | 全国で約70万戸のUR賃貸住宅を管理。単身世帯向けのコンパクトな住まいから、家族向けの広い住まいまで、様々な大きさや間取りの住宅を提供。 |

| 家賃減額制度 | 入居者の経済的な負担を軽減するための制度。収入が減少した場合でも安心して住み続けられるよう、家賃の負担を軽減。 |

| バリアフリー化の推進 | 高齢者や障がいのある方が暮らしやすいように、住宅のバリアフリー化に積極的に取り組む。手すりの設置や段差の解消など、住宅の設備を改善。 |

都市再生への貢献

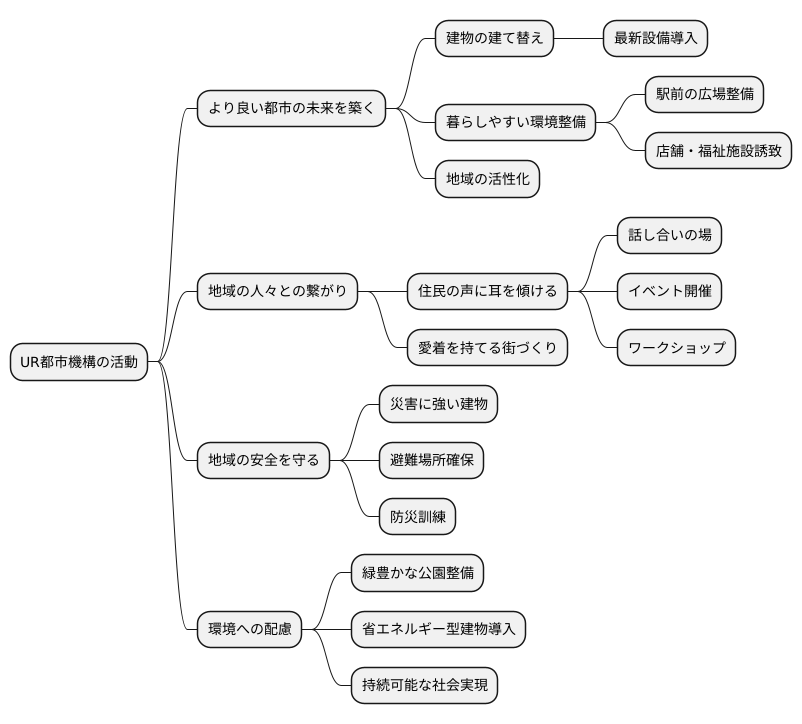

都市の再生に力を注ぐ独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)は、ただ住まいを提供するだけでなく、より良い都市の未来を築くために多様な活動を行っています。

街の古くなった建物を新しく建て替えるだけでなく、災害に強い街づくりも進めています。例えば、古くなった集合住宅を最新の設備を備えた建物に建て替えたり、駅前の広場のようなみんなが使う場所を整備したりすることで、暮らしやすい環境を整えています。さらに、お店や福祉施設を誘致することで、地域全体の活気を高めることにも取り組んでいます。これらの活動は、人々が安心して暮らせる、魅力あふれる街づくりに繋がっています。

UR都市機構は、地域の人々との繋がりを大切にしています。地域の人々が主役となって街づくりを進めるために、話し合いの場やイベントなどを開催し、住民の声に耳を傾けています。例えば、ワークショップを通じて、地域の人々がどのような街にしたいのか、どのような施設が必要なのかを丁寧に聞き取り、計画に反映させています。このような地域との協働を通して、より暮らしやすく、愛着を持てる街づくりを目指しています。

また、防災の観点からも、UR都市機構は重要な役割を担っています。災害に強い建物を建てるだけでなく、避難場所の確保や防災訓練の実施など、地域の安全を守るための活動も行っています。さらに、環境にも配慮した街づくりにも積極的に取り組んでおり、緑豊かな公園の整備や、省エネルギー型の建物の導入など、持続可能な社会の実現に貢献しています。UR都市機構は、これからも地域の人々と共に、より良い都市の未来を創造していきます。

今後の展望

我が国は、子どもが少なくお年寄りが多い社会構造の変化や、地球環境問題の深刻化といった、様々な課題に直面しています。このような状況の中で、都市再生機構は、持続可能な社会の実現に向けて、これまで以上に進化していく必要があります。

まず、少子高齢化に対応するためには、お年寄りに適した住まいの整備が欠かせません。安全で快適に暮らせるだけでなく、健康増進や社会参加を促進するような工夫も求められます。また、環境問題への対策として、省エネルギーや再生可能エネルギーの活用、緑化の推進など、環境に配慮した住まいづくりを進める必要があります。さらに、近年多発する自然災害への備えとして、災害に強いまちづくりも重要な課題です。防災機能の強化はもちろんのこと、災害発生時の避難場所の確保や情報提供体制の整備など、地域住民の安全安心を守るための取り組みが求められています。

これらの課題を解決するためには、新しい技術の活用も不可欠です。例えば、情報通信技術を活用したサービス提供によって、住民の利便性を高めたり、業務の効率化を図ったりすることができます。また、他の団体との協力も重要です。行政機関や民間企業、地域住民など、様々な主体と連携することで、より効果的な事業運営が可能になります。

都市再生機構は、これまで培ってきた経験と実績を活かし、変化する社会のニーズを的確に捉えながら、未来の都市づくりに貢献していくことが期待されています。未来を担う子どもたちに、より良い都市環境を引き継いでいくために、都市再生機構の役割は今後ますます重要になっていくでしょう。

| 課題 | 取り組み |

|---|---|

| 少子高齢化 |

|

| 環境問題 |

|

| 自然災害 |

|

| 課題解決のための取り組み |

|