家賃の目安:給料との上手な付き合い方

不動産の疑問

先生、『給料と家賃の割合』って、必ず給料の3分の1じゃないといけないんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。3分の1というのは、あくまでも目安と考えていいんだよ。生活の仕方や、住む場所によって、家賃の相場は変わるからね。

不動産の疑問

じゃあ、東京のような家賃の高いところに住むのと、地方に住むのとでは、割合も変わってくるんですね。

不動産アドバイザー

その通り!大切なのは、自分の収入で無理なく生活できる範囲で家賃を決めることだよ。生活費全体とのバランスを考えることが重要だね。

給料と家賃の割合とは。

お給料と家賃のバランスについて説明します。一般的には、お給料の3分の1くらいを家賃の目安とする考え方があります。人それぞれ暮らし向きや価値観が違うので、この割合はあくまでも一つの目安です。住む場所によって家賃の相場も違いますし、お給料から税金や保険料などを引いた後の手取りで考えることも大切です。つまり、状況に合わせて家賃の金額を調整することが必要です。

家賃の黄金比:給料の3分の1

住まいの費用、つまり家賃は、毎月の給料の3分の1程度にするのが良いバランスだと言われています。これは、生活に必要なあらゆる費用を考えた上で、住まいに充てる金額の目安です。食費や水道光熱費、友人との付き合いにかかる費用、将来のための貯蓄など、他の必要な費用との釣り合いを保ち、かつ快適に暮らせる家を見つけるためには、この3分の1という数字を意識することが大切です。

例えば、実際に受け取る給料が30万円だとしましょう。この場合、家賃は10万円程度を目安にすると、他の費用にも無理なくお金を使うことができます。仮に家賃が15万円、つまり給料の半分だったとしたら、残りの15万円で食費、水道光熱費、交際費、貯蓄などを賄わなければなりません。余裕を持った生活を送ることは難しくなるでしょう。反対に、家賃を5万円に抑えたとします。すると、他の費用に25万円も使えます。住まいの快適さをある程度諦めれば、自由に使えるお金は増えますが、生活の質を落とさずに快適な住まいを確保するためには、やはり3分の1という目安が重要になります。

ただし、収入や生活の仕方、何を大切に思うかは人それぞれ違います。家族構成や趣味、将来設計によっても必要な費用は変わってきます。そのため、この3分の1という割合はあくまでも一般的な指針であり、一人ひとりの状況に合わせて、柔軟に調整することが大切です。自分の収入と支出をしっかり把握し、無理のない範囲で快適な住まいを見つけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 家賃の目安 | 毎月の給料の3分の1程度 |

| 理由 | 生活に必要なあらゆる費用(食費、水道光熱費、交際費、貯蓄など)とのバランスを保ち、快適に暮らせる家を見つけるため |

| 例1(給料30万円の場合) |

|

| 注意点 |

|

地域差という壁:全国一律ではない家賃相場

住まい探しをする上で、家賃の目安としてよく耳にする「収入の3分の1」という基準。これは、決して全国どこでも当てはまるものではありません。家賃の相場は、地域によって大きく変動するからです。

都心部のような人口が集中し、利便性の高い地域では、家賃は地方に比べて高額になります。もし、都心部で収入の3分の1を家賃に充てると、生活費の多くを住居費が占めることになり、他の費用に回せるお金が少なくなってしまいます。食費や光熱費、交際費などを削らなければならず、生活に圧迫感が出てしまうかもしれません。

反対に、地方で都心部と同じように収入の3分の1を家賃に充てると、地方の低い家賃相場から考えると、必要以上に高い家賃を支払っていることになります。その分、他のことに使えるお金は増えますが、より経済的な住まいを選ぶことで、貯蓄に回したり、趣味や旅行などに使ったりすることも可能です。

例えば、地方都市で手取りが20万円の場合、5万円程度の家賃でも快適な暮らしができる可能性があります。都心部では5万円ではなかなか適当な物件を見つけるのが難しいかもしれませんが、地方では選択肢が広がります。家賃を抑えることで、生活全体のゆとりを生み出すことができるでしょう。

大切なのは、住む場所の特性や地域の家賃相場をきちんと理解することです。収入と支出のバランスを考え、無理のない範囲で家賃を設定することが、快適な生活を送るための第一歩と言えるでしょう。

| 地域 | 家賃相場 | 収入の1/3ルール | 結果 |

|---|---|---|---|

| 都心部 | 高 | 適用すると生活費圧迫 | 食費、光熱費等を削る必要あり |

| 地方 | 低 | 適用すると家賃過多 | 貯蓄、趣味、旅行等に資金活用可能 |

手取り額:税金や社会保険料を差し引いた金額

お住まいを探すとき、賃料は収入から税金や社会保険料などを引いた後の手取りで考えることが大切です。よく耳にする「収入の3分の1」も、税込みの金額ではなく、実際に受け取れる金額を基準に考えなければなりません。

給与明細を見ると、総支給額と差引支給額の2つの金額が記載されています。総支給額は、会社から支払われる本来の給与の金額で、税金や社会保険料が引かれる前の金額です。差引支給額は、これらの控除が行われた後で、実際に私たちの手元に残る金額です。これが手取り額です。

例えば、総支給額が30万円の場合でも、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが差し引かれ、実際に受け取れる手取り額はもっと少なくなります。仮にこれらの控除額の合計が5万円だとすると、手取り額は25万円になります。

賃料を決めるとき、総支給額の30万円を基準に考えてしまうと、生活が苦しくなる可能性があります。例えば、総支給額の3分の1である10万円を賃料に充てると、手取り25万円から10万円を引いた15万円で、食費や光熱費、交通費、交際費などの全ての生活費を賄わなければなりません。

ですから、賃料は手取り額の3分の1を目安に考えるべきです。先ほどの例で言えば、手取り額25万円の3分の1はおよそ8万3千円です。この金額であれば、残りの16万7千円でその他の生活費をやりくりする余裕が生まれます。

無理のない暮らしを送るためにも、お住まい探しでは、手取り額を基準に賃料を計算し、計画的に支出することが重要です。収入や支出をしっかり把握し、自分に合った適切な物件を選びましょう。

| 項目 | 金額(例) | 説明 |

|---|---|---|

| 総支給額 | 30万円 | 税金や社会保険料が控除される前の金額 |

| 控除額 | 5万円 | 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税など |

| 差引支給額(手取り額) | 25万円 | 実際に受け取れる金額 |

| 推奨賃料(手取りの1/3) | 約8.3万円 | 無理のない生活のための目安 |

| 推奨賃料(総支給の1/3) | 10万円 | 生活が苦しくなる可能性あり |

個々の事情:ライフスタイルに合わせた調整

住まい探しにおいて、家賃の額は大きな割合を占めます。家賃の目安は、収入に対する割合で考えることが一般的ですが、本当に大切なのは、それぞれの暮らし方に合わせた調整です。趣味や人付き合い、自分への学びなどに費用をかけたいと考えている人は、家賃に充てる割合を少し抑える必要があるかもしれません。例えば、毎月二万円を趣味に費やしたいのであれば、その分家賃を抑える工夫が必要です。

一方で、家で過ごす時間を何よりも大切にしたい人や、職場に近い便利な場所に住みたいと考えている人は、家賃の割合を多少高く設定しても良いでしょう。利便性の高い立地や快適な住環境は、時間や心のゆとりを生み出し、生活の質を向上させるからです。職場に近い場所に住むことで通勤時間を短縮できれば、その時間を趣味や家族との団欒、休息などに充てることができます。

また、家で過ごす時間が好きな人は、住まいの快適さを重視することで、より充実した時間を過ごせるでしょう。広々としたリビングや日当たりの良い部屋、使いやすいキッチンなどは、日々の暮らしを豊かにしてくれます。

大切なのは、自分にとって何が大切かをよく考え、暮らしの優先順位を明確にすることです。趣味にお金を使いたい、家でゆっくり過ごしたい、通勤時間を短くしたいなど、それぞれの価値観に基づいて、家賃とのバランスをうまくとることが、満足度の高い暮らしを実現する鍵となります。収入を増やす努力をする、支出を見直す、あるいはライフスタイル自体を見直すなど、様々な方法でバランスを保つ工夫をしてみましょう。自分らしい暮らしを実現するために、家賃は単なる支出ではなく、人生設計の一部として捉えることが大切です。

| 重視するもの | 家賃への考え方 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 趣味・人付き合い・自己研鑽 | 家賃の割合を低く抑える | 家賃を抑える工夫をする(例:二万円を趣味に費やすなら、その分家賃を下げる) |

| 自宅での時間、利便性の高い立地 | 家賃の割合を高く設定しても良い | 職場に近い場所に住むことで通勤時間を短縮し、空いた時間を有効活用する |

| 快適な住環境 | 家賃の割合を高く設定しても良い | 広々としたリビング、日当たりの良い部屋、使いやすいキッチンなどを重視する |

| 自分にとって大切なもの | 暮らしの優先順位を明確にし、家賃とのバランスをとる | 収入アップ、支出の見直し、ライフスタイルの見直し |

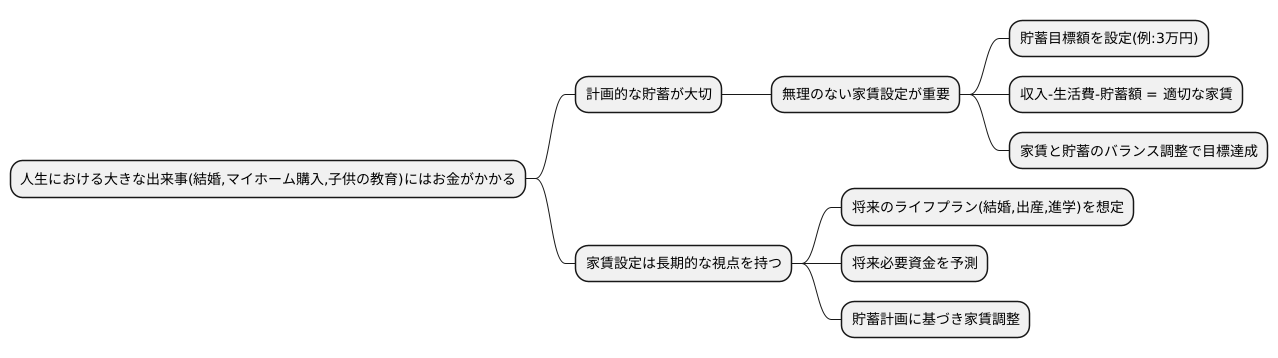

将来設計:貯蓄との両立

人生における大きな出来事、例えば結婚やマイホームの購入、子供の教育には、どうしてもお金がかかります。これらの費用を準備するために、計画的に貯蓄することはとても大切です。しかし、毎月かかる家賃の負担が大きすぎると、貯蓄に回せるお金は必然的に少なくなってしまいます。将来の夢を実現するためにも、無理のない家賃を設定することが、計画的な貯蓄を実現するための重要な一歩となります。

例えば、毎月3万円を貯蓄したいと考えているとしましょう。その場合、家賃は、3万円を確実に貯蓄できる範囲内で設定する必要があります。収入から生活に必要な費用、例えば食費や光熱費、通信費などを差し引いた上で、さらに3万円を貯蓄に回せる金額を残した額が、適切な家賃の目安となります。家賃と貯蓄のバランスをうまく調整することで、将来の目標達成に一歩ずつ近づき、より安定した生活を送る基盤を築くことができます。

家賃の設定は、目先の負担だけを考えるのではなく、長期的な視点を持つことが重要です。現在の収入や支出だけでなく、将来のライフプラン、例えば結婚や出産、子供の進学などを想定し、将来必要となる資金を予測しながら、貯蓄計画を立てましょう。そして、その計画に基づいて、無理なく続けられる貯蓄額を決め、家賃の金額を調整していくことが大切です。ライフプランを見据えながら、家賃との適切なバランスを維持することで、将来の安心を確保し、より豊かな人生を送ることができるでしょう。