占有者とは?所有者との違いを解説

不動産の疑問

先生、「占有者」ってどういう意味ですか? 所有者とは違うんですか?

不動産アドバイザー

そうだね、良い質問だ。占有者とは、簡単に言うと「物を実際に使っている人」のことだよ。所有者は「法的にその物の持ち主である人」で、必ずしも実際に使っている人とは限らないんだ。

不動産の疑問

うーん、まだちょっと難しいです。具体例で教えてもらえますか?

不動産アドバイザー

例えば、アパートを借りている人は、その部屋を使っている「占有者」だよね。でも、アパートの本当の持ち主は大家さんで、大家さんが「所有者」になるんだ。所有者は貸しているだけで、実際には住んでいないこともあるよね。

占有者とは。

「土地や建物」と「建物を建てること」に関する言葉である「持ち主」について説明します。「持ち主」とは、ある物を自分の管理下に置いている人のことです。ただし、この「持ち主」は、法律上の権利を持つ本当の持ち主とは違います。例えば、アパートの一室を借りている人は「持ち主」と言えますが、その部屋の法律上の権利を持つ本当の持ち主は、部屋を貸している人です。

占有者の定義

「占有」とは、ある物を実際に自分の支配下に置いている状態を指す言葉です。言い換えれば、物を自分の意思で自由に使える状態にあれば、その人は「占有者」と認められます。

例えば、自宅に住んでいる人は、その家を自由に使うことができます。家族を招き入れたり、家具を配置したり、模様替えをしたりと、自分の思い通りに家を使うことができます。これは、その人が家の占有者であることを示しています。同様に、事務所で仕事をしている人やお店を営業している人も、それぞれ事務所やお店の占有者です。彼らは、仕事道具を置いたり、商品を陳列したりと、自分の仕事に必要なように場所を使っています。

ここで重要なのは、占有は「事実上の支配状態」を表す言葉であるということです。つまり、法律で認められた権利を持っているかどうかは関係ありません。例えば、他人の土地に無断で家を建てて住んでいる人がいたとします。この人は、法的には土地の所有権を侵害しています。しかし、家を建てて実際に住んでいる以上、その人は家の占有者とみなされます。もちろん、この場合、土地の所有者から立ち退きなどを求められる可能性は高いでしょう。それでも、占有者であるという事実は変わりません。

また、物を借りている人も占有者にあたります。例えば、アパートを借りて住んでいる人は、アパートの占有者です。同様に、車を借りて運転している人は、その車の占有者です。このように、所有権と占有は別々の概念です。所有権は物の所有者を legally に定める権利ですが、占有は実際に物を支配している状態を指します。所有者と占有者が同一人物である場合もありますが、そうでない場合もよくあるのです。例えば、賃貸物件の場合、所有者は家主ですが、占有者は賃借人です。このように、占有と所有権は分けて考える必要があります。

占有は、法律問題を解決する上で重要な概念です。例えば、盗難事件では、誰が物を占有していたのかが事件解決の重要な手がかりとなります。また、不動産取引においても、誰が土地や建物を占有しているのかを確認することは必須です。このように、占有という概念は私たちの生活に深く関わっています。

| 占有とは | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| ある物を実際に自分の支配下に置いている状態 | 自宅に住む、事務所で仕事をする、お店を営業する | 自分の意思で自由に使える状態 |

| 事実上の支配状態 | 他人の土地に無断で家を建てて住む | 法律で認められた権利の有無は関係ない |

| 物を借りている人も占有者 | アパートを借りて住む、車を借りて運転する | 所有権と占有は別々の概念 |

| 法律問題を解決する上で重要な概念 | 盗難事件、不動産取引 | 誰が物を占有していたのかが重要 |

所有者との違い

物を実際に使っている人と、その物の本当の持ち主である人。この二つの立場には、大きな違いがあります。持ち主のことを所有者と言い、所有者は法律で認められた権利によって、その物を自由に使うことができます。例えば、自分の家であれば、売ったり、人に貸したり、あるいは壊して更地にすることも、所有者の判断で決めることができます。これは、所有権という強い権利によって守られているからです。

一方、物を実際に使っている人のことを占有者と言います。占有者は、必ずしも所有者であるとは限りません。例えば、賃貸住宅に住んでいる人は、その部屋を使っていますが、その部屋の持ち主は大家さんです。住んでいる人は、大家さんとの契約によって、決められた期間だけ、お金を払う代わりに部屋を使う権利を持っているだけです。これを賃借権と言います。賃借権は所有権とは異なり、契約によって定められた範囲内でしか部屋を使うことができません。勝手に部屋を改造したり、他の人に貸したりすることはできません。また、契約に違反した場合や契約期間が終了した場合は、部屋を明け渡さなければなりません。

他にも、借りた本を読んでいる人、友人に貸してもらった車を運転している人なども占有者に当たります。これらの場合も、物を実際に使っているものの、その物の持ち主ではないため、所有者のように自由に扱うことはできません。つまり、占有とは、物を自分の支配下に置いている状態を指し、所有とは、法律によって認められたその物に対する権利を持っている状態を指します。所有権は最も強い権利であり、占有は所有権を含む様々な権利に基づいて行使されます。そのため、占有者は所有者のように自由に物を扱うことができず、その権利は限定的であると言えるでしょう。

| 項目 | 所有者 | 占有者 |

|---|---|---|

| 定義 | 法律で認められた権利によって物を自由に使える人 | 物を実際に使っている人 |

| 権利 | 所有権(売却、賃貸、破壊など) | 賃借権など契約に基づく限定的な使用権 |

| 例 | 自宅の持ち主、土地の所有者 | 賃貸住宅の居住者、借りた本の読者、借りた車の運転者 |

| 自由度 | 高 | 低 |

賃貸借契約における占有

貸し借りに関する取り決め、つまり賃貸借契約は、物件の持ち主が、借りる人にその物件を使うことを認める約束事です。代表的な例としては、アパートやマンションを借りる時の契約があります。この契約では、大家さんは借りる人に対し、決められた期間、物件を使う権利を与えます。そして、借りる人はその代わりに、大家さんにお金を払います。これを賃料と言います。

契約期間中は、借りる人は取り決めに基づいて自由に物件を使うことができます。例えば、家具を置いたり、模様替えをしたりといったことです。ただし、契約の内容に反した使い方をしたり、決められた期間が過ぎた場合は、物件を出て行かなければなりません。例えば、賃料を滞納した場合がこれに当たります。滞納とは、決められた期日までに賃料を支払わないことです。また、大家さんの許可なく勝手に物件を改造するのも契約違反です。このような違反があると、大家さんから出て行くように求められることがあります。

さらに、契約期間が終わった後も住み続けたい場合は、更新の手続きが必要です。更新とは、契約期間を延ばすことです。更新の手続きをしないと、契約は終わってしまい、物件を明け渡さなければなりません。つまり、出て行かなければならないということです。賃貸借契約では、このように物件を使う権利と義務が明確に定められています。大家さんと借りる人、双方が安心して暮らせるように、契約内容をよく理解しておくことが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 賃貸借契約 | 物件の持ち主(大家)が借りる人に物件を使うことを認める約束事 |

| 物件使用権 | 大家は借りる人に決められた期間、物件を使う権利を与える |

| 賃料 | 借りる人が大家に支払うお金 |

| 契約期間中のルール | 契約に基づいた使用、契約違反行為の禁止(無断改造、賃料滞納など) |

| 契約終了 | 期間満了または契約違反時に物件を明け渡す義務 |

| 契約更新 | 契約期間を延ばす手続き |

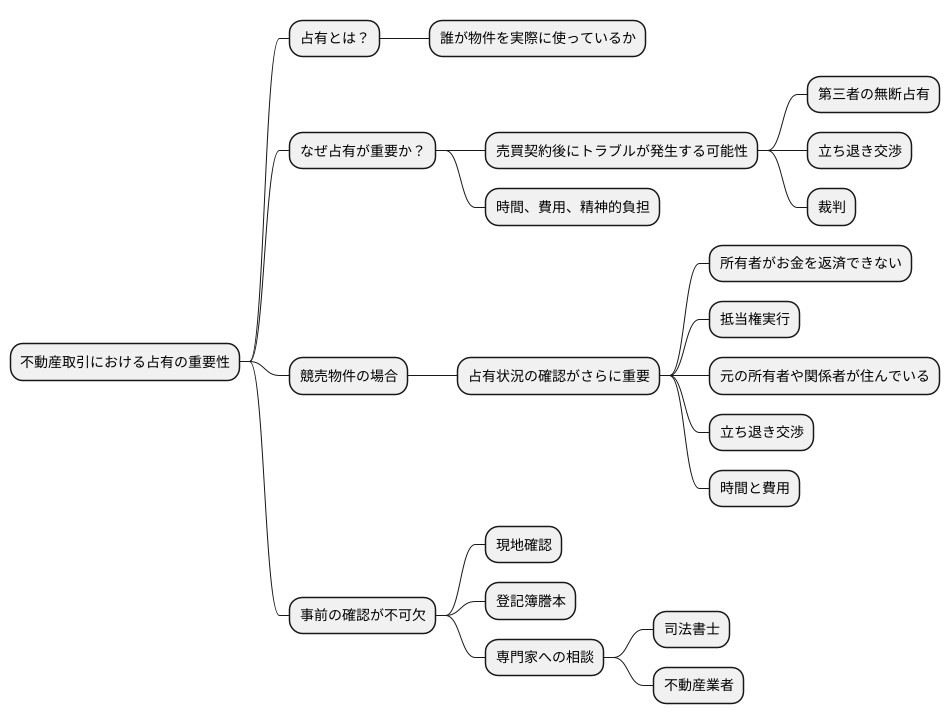

不動産における占有の重要性

土地や建物を扱う不動産取引では、その物件を誰が実際に使っているか、つまり「占有」という状態が非常に大切です。例えば、ある土地を購入しようとする場合、権利書上は売主が所有者であっても、実際には他の人が住んでいる、あるいは使っているという状況があり得ます。このような場合、売買契約後に思わぬ問題が発生する可能性があります。

購入後に第三者が無断で占有していることが判明した場合、その人を立ち退かせるための交渉が必要になります。交渉がうまくいかず、話し合いで解決できない場合は、裁判を起こさなければならないこともあります。そうなると、時間や費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きくなってしまいます。

特に、競売で不動産を取得する場合、占有状況の確認はさらに重要になります。競売に出される物件は、所有者がお金を返済できなくなった場合が多く、抵当権が実行されて競売にかけられるという事情があります。このような物件では、元の所有者やその関係者がまだ住んでいるケースが少なくありません。落札後に占有者との立ち退き交渉や手続きが必要になれば、相当な時間と費用がかかることが予想されます。

そのため、不動産取引、特に競売物件の購入を検討する際には、事前に物件の占有状況をしっかりと確認することが不可欠です。誰が物件を使っているのか、どのような権利で占有しているのかを把握することで、購入後に発生するかもしれないトラブルを未然に防ぎ、安心して取引を進めることができます。登記簿謄本を確認するだけでなく、現地を訪問して自分の目で確かめることも重要です。専門家である司法書士や不動産業者に相談し、助言を求めることも有効な手段です。購入前にしっかりと情報収集を行い、潜在的な危険性を認識しておくことで、大きな損失を避けることができます。

占有に関する紛争

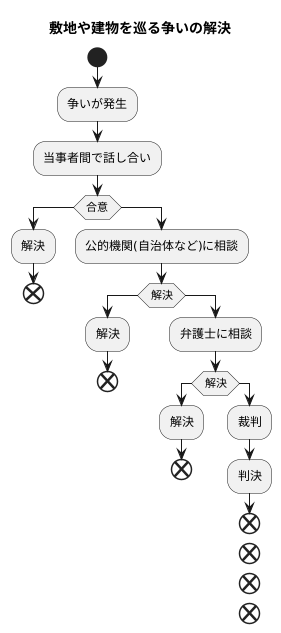

敷地や建物を巡る争い事は、不動産の売買だけでなく、様々な場面で起こり得ます。例えば、複数人で所有している土地や建物の使い方をめぐって、共有者間で意見が食い違うこともあります。また、土地の境界線を巡るもめごとや、隣の敷地から木がはみ出してきた、といったことが原因で、争いに発展することも少なくありません。

このような争いが起こった場合は、まず当事者同士で話し合い、解決方法を探ることが大切です。お互いの言い分をじっくり聞き、歩み寄ることで、穏便な解決に至ることもあります。話し合いの際に、過去の経緯や証拠となる資料などを整理しておくと、よりスムーズに進むでしょう。例えば、土地の境界線であれば、測量図や過去の売買契約書などが参考になります。建物の共有部分の使い方であれば、管理規約や過去の議事録などが役に立つでしょう。

しかし、当事者間の話し合いで解決できない場合は、より公的な手続きが必要になります。例えば、地方自治体の無料相談窓口などを利用して、専門家の意見を聞くという方法があります。また、弁護士などの法律の専門家に相談することも有効な手段です。専門家は、法律に基づいた助言や、紛争解決に向けた具体的な手続きのサポートをしてくれます。

それでも解決しない場合は、裁判所に訴訟を起こすという最終手段もあります。裁判では、証拠に基づいて、どちらの主張が正しいのかが判断されます。ただし、裁判は時間と費用がかかるため、できる限り話し合いで解決することが望ましいでしょう。

敷地や建物を巡る争いは、長期化すると、精神的な負担も大きくなります。早期に適切な対応をすることで、争いを長引かせずに、円満な解決を図ることが重要です。また、日頃から近隣住民との良好な関係を築いておくことも、争いを未然に防ぐために大切です。