賃貸人と賃借人:契約上の役割の違い

不動産の疑問

先生、「賃貸人」と「賃借人」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?

不動産アドバイザー

簡単に言うと、賃貸人は貸す人、賃借人は借りる人だよ。例えば、アパートを貸す大家さんが賃貸人で、借りて住む人が賃借人だね。

不動産の疑問

なるほど。でも、どちらも「家賃」って言葉が入っているから混乱してしまうんです…。

不動産アドバイザー

そうだね。「家賃」は賃借人が賃貸人に支払うお金のこと。だから、賃貸人は家賃を受け取る側、賃借人は家賃を支払う側と覚えておくと良いよ。

賃貸人と賃借人の違いとは。

『家主と借り主の役割の違い』についてお話します。家主と借り主は、貸し借りの契約で、貸す側と借りる側で役割が違います。家主は、部屋や建物を貸す人で、持ち主とも呼ばれます。家主には、借り主が問題なく使えるようにする義務、壊れたところを直す義務、借り主が負担した費用の払い戻し義務があります。借り主は、お金を払って部屋や建物を借りる人で、借主とも呼ばれます。借り主には、家賃を払う義務、借りた時と同じ状態に戻す義務、契約を守って暮らす義務があります。

賃貸人と賃借人の関係

貸し借りに関する取り決めは、貸す人と借りる人の間で交わされる約束事です。この約束事では、貸す人が土地や建物を借りる人に使わせる代わりに、借りる人は貸す人にお金(賃料)を支払います。貸す人と借りる人の間には、それぞれ果たすべき役割と責任があります。これらの役割と責任は、契約書という書面に記された権利と義務によって、はっきりと決められています。

貸す人は、借りる人が安心して物件を使える状態を保つ義務があります。例えば、雨漏りがする屋根を修理したり、壊れた水道を直したりといったことです。また、借りる人が物件を借りている期間は、正当な理由なく物件に立ち入ることはできません。一方、借りる人は、決められた期日までに賃料を支払う義務があります。さらに、物件を大切に扱うことも求められます。例えば、壁に穴を開けたり、床を傷つけたりすることは、通常許されません。もし、借りる人が物件を故意に傷つけた場合は、修理費用を負担しなければならないこともあります。

貸す人と借りる人の関係は、契約書によって定められた権利と義務によってしっかりと守られています。この関係を正しく理解することは、不動産の取引をスムーズに進める上でとても大切です。貸し借りの契約を結ぶ前には、貸す人と借りる人がお互いの役割と責任を十分に理解しておくことが重要です。良好な関係を築くためには、お互いにしっかりと話し合い、理解し合うことが欠かせません。そうすることで、トラブルを防ぎ、長く良好な関係を続けることができるでしょう。

| 役割 | 責任と義務 | 権利 |

|---|---|---|

| 貸す人 |

|

|

| 借りる人 |

|

|

賃貸人の定義と義務

貸主とは、土地や建物を借りる人に、それらを使う権利を与える人のことです。貸主は、一般的にその土地や建物の所有者である場合が多いですが、必ずしも所有者である必要はありません。例えば、転貸借の場合、最初の借り主が次の借り主に対しては貸主の立場になります。

貸主には、借り主が契約通りに物件を使用し、利益を得られるようにする義務があります。これは、借り主が安心して物件を使用できる状態を維持する責任があるということです。例えば、雨漏りや水道の故障など、物件の設備に不具合が生じた場合は、貸主が修理する責任があります。また、建物の共用部分、例えば廊下や階段の手すりなどが壊れた場合も、貸主が修理する必要があります。

さらに、貸主は、借り主が安全かつ快適に暮らせる環境を提供する責任も負っています。定期的な点検や必要な修理を行うことで、建物の価値を維持し、借り主との良好な関係を築くことが大切です。例えば、建物の老朽化による劣化や、災害による被害などにも適切に対応しなければなりません。これらの義務を怠ると、借り主から損害賠償を請求されたり、契約を解除されたりする可能性があります。

借り主が契約期間を終えて物件を明け渡す際には、借り主は原状回復義務を負います。これは、物件を入居した時の状態に戻す義務のことです。ただし、通常の生活で生じる程度の汚れや傷は、原状回復の対象外となります。例えば、家具の設置による床のへこみや、日焼けによる壁紙の色あせなどは、通常の使用による損耗とみなされます。一方で、故意や過失による破損、例えば壁に大きな穴を開けてしまった場合などは、借り主が修理費用を負担する必要があります。これらの原状回復に関するトラブルを防ぐためには、契約時に原状回復の範囲について明確に定めておくことが重要です。

| 項目 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 貸主の定義 | 土地や建物を借りる人に、それらを使う権利を与える人。必ずしも所有者である必要はない。 | 転貸借の場合、最初の借り主が次の借り主に対して貸主となる。 |

| 貸主の義務 | 借り主が契約通りに物件を使用し、利益を得られるようにする義務。借り主が安心して物件を使用できる状態を維持する責任がある。 | 雨漏りや水道の故障など、物件の設備に不具合が生じた場合の修理、建物の共用部分の修理など。 |

| 貸主の責任 | 借り主が安全かつ快適に暮らせる環境を提供する責任。定期的な点検や必要な修理を行うことで、建物の価値を維持し、借り主との良好な関係を築く。 | 建物の老朽化による劣化や、災害による被害などへの適切な対応。 |

| 原状回復義務 | 借り主が契約期間を終えて物件を明け渡す際に、物件を入居した時の状態に戻す義務。通常の生活で生じる程度の汚れや傷は対象外。 | 家具の設置による床のへこみや日焼けによる壁紙の色あせは対象外。故意や過失による破損は借り主が修理費用を負担。 |

賃借人の定義と義務

賃借人とは、賃貸借契約によって、大家さんから土地や建物を借り受け、それを使う権利と利益を得る人のことです。借りる対象は、住まいだけでなく、事務所や店舗など様々です。この契約において、賃借人にはいくつかの大切な義務が課せられています。

まず、最も重要な義務は、決められた金額の家賃を、決められた期日までに支払うことです。支払いの方法は、契約書に書かれた通りにしなければなりません。例えば、銀行振り込みや現金手渡しなど、契約内容に合った方法で支払う必要があります。

次に、借りた土地や建物を大切に使って、きちんと管理する義務があります。これは、善良な管理者の注意義務と呼ばれ、持ち主のように責任感を持って扱うことが求められます。うっかり壊してしまったり、汚してしまったりした場合だけでなく、故意に傷つけたりした場合も責任を負うことになります。日常の生活で生じる傷みは仕方のないことですが、不注意による損傷は避けなければなりません。

さらに、契約書に書かれた用途以外で借りた場所を使ってはいけません。例えば、住居として借りた部屋を事務所として使うことは、契約違反となります。また、ペットを飼うことや、部屋を誰かに貸すことなども、契約で禁止されていれば行うことはできません。契約内容をきちんと守り、大家さんとの約束事を守ることが大切です。

そして、契約期間が終了したときには、借りた場所を元の状態に戻して、大家さんに返す必要があります。これを原状回復義務と言います。ただし、普通に使っていて生じた傷みは、この義務から除かれます。例えば、畳の日焼けや壁の多少の汚れなどは、通常の使用によるものとみなされます。

これらの義務を守らないと、法律上の責任を問われたり、大家さんとの信頼関係が壊れたりする可能性があります。良好な関係を保つためにも、賃借人は自分の責任と義務をしっかりと理解しておくことが重要です。

| 賃借人の義務 | 説明 |

|---|---|

| 家賃の支払い | 決められた金額の家賃を、決められた期日までに、契約書に記載された方法で支払う。 |

| 善良な管理者の注意義務 | 借りた土地や建物を大切に使って、きちんと管理する。うっかり壊した場合だけでなく、故意に傷つけた場合も責任を負う。 |

| 契約通りの使用 | 契約書に書かれた用途以外で借りた場所を使ってはいけない。 |

| 原状回復義務 | 契約期間が終了したときには、借りた場所を元の状態に戻して返す。ただし、通常の使用で生じた傷みは除く。 |

双方の権利と責任のバランス

貸室と借室をめぐる約束事は、貸す人と借りる人の権利と責任の釣り合いの上に成り立っています。貸す人は、家賃を受け取る権利を持つと同時に、借りる人が部屋をきちんと使えるように整備する責任があります。例えば、雨漏りや水道の故障などを直すのは貸す人の義務です。また、借りる人が安心して暮らせるよう、建物の安全を守ることも貸す人の大切な役割です。

一方、借りる人は、部屋を使う権利を持つ代わりに、家賃をきちんと支払う責任があります。家賃の支払いは、借りる人にとって最も基本的な義務です。加えて、借りる人は部屋を大切に使い、壊さないように注意する責任も負います。例えば、壁に穴を開けたり、床を傷つけたりした場合、修理費用を負担しなければならないこともあります。また、近隣住民との良好な関係を保つため、騒音やゴミ出しなどのルールを守ることも大切です。

この貸す人と借りる人の権利と責任の釣り合いが崩れると、様々な問題が起こる可能性があります。例えば、貸す人が修理を怠ると、借りる人の生活に支障が出ます。雨漏りで家が湿っぽくなったり、水道の故障で水が使えなくなったりすると、快適な暮らしは送れません。逆に、借りる人が家賃を滞納すると、貸す人の収入が減り、建物の管理費用が捻出できなくなる可能性があります。

良好な貸室と借室の関係を保つためには、双方にとって納得できる約束事を決めることが重要です。契約書には、家賃や契約期間だけでなく、修理の範囲や責任分担、解約条件なども明確に記載する必要があります。また、契約内容を守るだけでなく、互いに助け合う気持ちを持つことも大切です。日頃からこまめに連絡を取り合い、困ったことがあればすぐに相談することで、小さな問題が大きなトラブルに発展するのを防ぐことができます。お互いを尊重し、協力し合うことで、より良い関係を築くことができるでしょう。

| 項目 | 貸す人(家主) | 借りる人(借主) |

|---|---|---|

| 権利 | 家賃を受け取る権利 部屋の適切な使用を要求する権利 |

部屋を使う権利 |

| 責任/義務 | 部屋の整備義務(雨漏りや水道の修理など) 建物の安全を守る義務 適切な住環境の提供 |

家賃を支払う義務 部屋を大切に使う義務 近隣住民への配慮(騒音、ゴミ出しなど) |

契約締結の重要性

住まいを借りる契約を結ぶことは、人生における大きな出来事の一つです。そして、その契約をしっかりと結ぶことは、後々の安心につながる大切な一歩です。契約を結ぶ前に、契約書の内容を隅々までしっかりと確認することが非常に重要です。契約書には、毎月の家賃、契約の期間、契約を続けるかどうかの選択、契約をやめる時の条件、修理の責任、部屋を元の状態に戻す義務など、住まいを借りる上で大切なことが細かく書かれています。

これらの内容をよく理解せずに契約を結んでしまうと、後になって思わぬ問題に発展する可能性があります。例えば、契約期間や解約条件を理解しておらず、急に引っ越す必要が生じた場合、予期せぬ費用負担が発生するかもしれません。また、修繕責任についても、どこまでが自分の負担なのかを理解しておかないと、後々家主さんとトラブルになる可能性もあります。

契約書は、家主さんと借りる人の権利と義務をはっきりさせるための大切な書類です。契約内容でわからない部分があれば、契約を結ぶ前に必ず家主さんや不動産会社に質問し、納得するまで説明を受けるようにしましょう。もし、難しい言葉や複雑な内容で理解できない場合は、法律の専門家や不動産の専門家に相談するのも良いでしょう。専門家は、契約内容を分かりやすく説明してくれたり、あなたの立場に立ってアドバイスをくれたりします。

契約を結んだ後は、契約書に書かれている内容を守り、家主さんと協力して良い関係を築くことが大切です。何か困ったことがあれば、すぐに家主さんに相談し、一緒に解決策を見つけ出すようにしましょう。また、契約期間中であっても、生活環境の変化などにより契約内容を見直す必要が出てくることもあります。そのような場合は、家主さんと誠実に話し合い、お互いが納得した上で契約内容を変更することが大切です。変更内容を書面に残しておくことも忘れずに行いましょう。

| 段階 | 注意点 | トラブル発生時の対応 |

|---|---|---|

| 契約前 | 契約書の内容を隅々まで確認する。 家賃、契約期間、更新・解約条件、修繕責任、原状回復義務など、重要な項目を理解する。 |

不明な点は家主または不動産会社に質問し、納得するまで説明を受ける。 難しい場合は法律や不動産の専門家に相談する。 |

| 契約後 | 契約書に書かれている内容を守る。 家主と良好な関係を築く。 |

問題が発生したら、家主と相談し、解決策を見つける。 必要に応じて、契約内容の変更を検討し、書面に残す。 |

トラブル発生時の対応

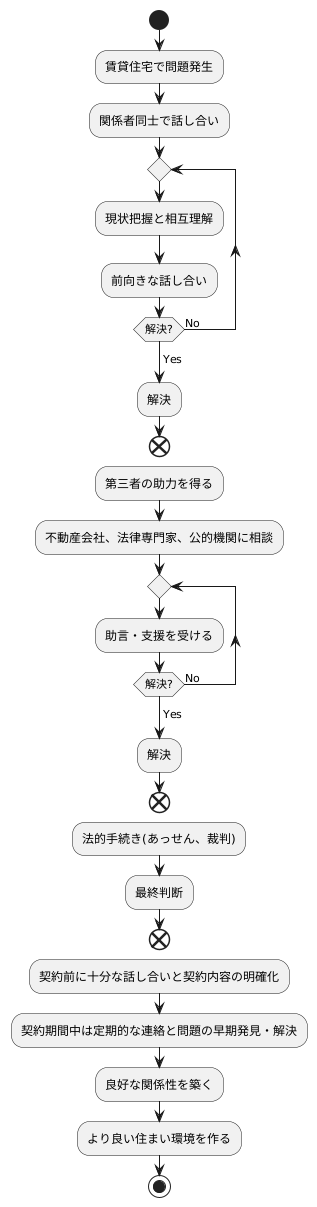

賃貸住宅において、何かしら問題が生じた場合は、まずは関係者同士で話し合い、解決方法を見つけることが大切です。感情的にならずに現状を正しく把握し、お互いの考えを尊重しながら、前向きな話し合いを心がけましょう。しかし、話し合いだけで解決できない場合もあります。そのような時は、第三者の助力を得ることも考えてみましょう。

例えば、不動産会社や法律の専門家、公的機関などに相談することで、解決への道筋が見えてくるかもしれません。不動産会社は、家主と借主の間に入り、中立的な立場で問題解決を支援してくれます。法律の専門家は、法的な観点から助言や代理業務を行ってくれます。また、公的機関の中には、賃貸住宅に関する相談窓口を設けているところもあり、無料で専門家のアドバイスを受けることができます。

それでも解決しない場合は、あっせんや裁判といった法的な手続きを選択肢として考えることもできます。あっせんとは、専門家が間に入り、当事者間の合意形成を支援する手続きです。裁判は、最終的な判断を裁判所に委ねる手続きです。ただし、法的手続きには時間と費用がかかるため、最終的な手段として検討するべきでしょう。

問題を未然に防ぐためには、契約を結ぶ前に十分な話し合いを行い、契約内容をはっきりとさせておくことが重要です。例えば、家賃の支払い方法や修繕の責任分担、ペットの飼育など、後で揉めやすい事項については、事前にしっかりと確認し、書面に残しておくことが大切です。契約期間中は、定期的に連絡を取り合い、問題点を早期に発見し、解決していくよう努めましょう。大家と借主が良好な関係を築くためには、お互いに連絡を取り合い、理解し合うことが大切です。

良好な関係性を築くことで、より良い住まい環境を作っていきましょう。