建築確認通知書の重要性

不動産の疑問

先生、「建築確認通知書」って、家を建てる前に役所に提出する書類ですよね?どんな書類なのかよく分からないのですが…

不動産アドバイザー

そうだね。家を建てる前に、建てる家の設計図が法律に合っているか、役所に確認してもらう必要があるんだ。その確認申請が通ったことを知らせる書類が「建築確認通知書」だよ。

不動産の疑問

つまり、この書類があれば、家を建てても良いという許可をもらえたことになるのですか?

不動産アドバイザー

許可をもらえたというよりは、法律に適合しているという確認を得られた、ということだね。家を建て終わった後にも、完成検査を受け、問題がなければ「検査済証」が交付されて、初めて正式に完成となるんだよ。

建築確認通知書とは。

「土地や建物」と「建てること」に関係する言葉である『建築確認通知書』について説明します。建築確認通知書とは、工事を始める前に提出する建築確認申請書に書かれている内容が、建築基準法という法律で決められたルールに合っていると認められた時に、都道府県や市町村などの役所から工事の責任者へ送られる書類のことです。また、工事が終わって、検査によって建物と土地が建築基準法などのルールに合っているかを確認できた場合は、検査済証が渡されます。

確認通知書の役割

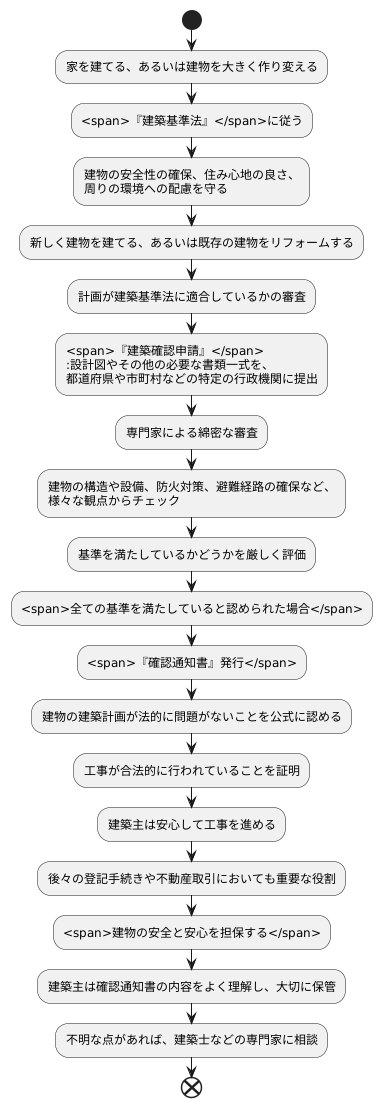

家を建てる、あるいは建物を大きく作り変える際には、『建築基準法』という法律に従わなければなりません。この法律は、建物の安全性を確保するのはもちろんのこと、住み心地の良さや周りの環境への配慮を守るために設けられています。

新しく建物を建てる、あるいは既存の建物をリフォームする場合、その計画が建築基準法に適合しているかどうかの審査を受ける必要があります。これを『建築確認申請』と言い、設計図やその他の必要な書類一式を、都道府県や市町村などの特定の行政機関に提出します。

提出された書類は、専門家によって綿密に審査されます。建物の構造や設備、防火対策、避難経路の確保など、様々な観点からチェックが行われ、基準を満たしているかどうかが厳しく評価されます。そして、全ての基準を満たしていると認められた場合に初めて発行されるのが『確認通知書』です。

この確認通知書は、その建物の建築計画が法的に問題がないことを公式に認める大切な書類です。いわば、工事が合法的に行われていることを証明するものであり、建築主にとっては安心して工事を進めるためになくてはならないものです。また、後々の登記手続きや不動産取引においても重要な役割を果たします。

確認通知書は、単なる手続き上の書類ではなく、建物の安全と安心を担保する重要な役割を担っています。そのため、建築主は確認通知書の内容をよく理解し、大切に保管しておく必要があります。もし、確認通知書の内容について不明な点があれば、建築士などの専門家に相談することをお勧めします。

通知書と検査済証の違い

家を建てる際や、中古住宅の売買時には、様々な書類が必要となります。その中でも「建築確認通知書」と「検査済証」は、どちらも建物の適法性を証明する重要な書類であり、混同されがちです。しかし、発行されるタイミングと役割は大きく異なりますので、注意が必要です。

まず「建築確認通知書」は、工事を始める前に発行される書類です。家を建てる際に、設計図通りに建てても問題がないか、建築基準法に適合しているかを確認するために、特定行政庁もしくは指定確認検査機関に申請を行い、審査を受けます。その審査を通過すると交付されるのが建築確認通知書です。これはいわば、工事を始めるための許可証のようなもので、着工前の確認と言えます。

一方、「検査済証」は、工事が完了した後に発行される書類です。工事が完了した後、特定行政庁もしくは指定確認検査機関による完了検査を受け、建築基準法に適合していることが確認されると交付されます。つまり、実際に完成した建物が基準法に合致していることを証明するものであり、竣工後の確認と言えます。

簡単にまとめると、建築確認通知書はこれから建てる建物が設計図通りであれば問題ないことを確認した書類であり、検査済証は実際に完成した建物が問題ないことを確認した書類です。どちらも建物の適法性を証明する重要な書類であり、不動産取引においても必要不可欠です。特に中古住宅の売買時には、必ず両方の書類が揃っているかを確認しましょう。もし、検査済証がない場合は、違法建築物である可能性も考えられます。売買後に思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、事前にしっかりと確認することが大切です。

| 書類名 | 発行タイミング | 役割 | その他 |

|---|---|---|---|

| 建築確認通知書 | 着工前 | 設計図の審査、建築基準法への適合確認、着工許可 | 不動産取引に必要不可欠 |

| 検査済証 | 竣工後 | 完成した建物の建築基準法への適合確認 | 不動産取引に必要不可欠、ない場合は違法建築物の可能性 |

確認通知書の必要性

建築確認通知書は、建物を建てる際に、その計画が建築基準法などの法令に適合しているかを確認するために、特定行政庁または登録確認検査機関が交付する重要な書類です。これは、建築主だけでなく、将来その建物を利用する人々にとっても、建物の安全性と快適性を保証するものであり、安心して暮らせる環境づくりの基盤となるものです。

まず、建築主にとって、確認通知書は、工事を適法に進めるための必須書類です。確認通知書がないまま工事を進めた場合、違法建築物とみなされ、是正命令や罰則の対象となる可能性があります。また、金融機関からの融資を受ける際にも、確認通知書の提出が求められることが一般的です。つまり、確認通知書は、建築計画の適法性を証明するだけでなく、資金調達にも関わる重要な書類なのです。

次に、将来の建物の利用者にとって、確認通知書は、建物の安全性を担保するものです。確認通知書が交付されている建物は、法令に基づいた適切な設計と施工が行われていることが確認されており、耐震性や防火性など、安全な居住環境が確保されていると言えます。また、確認済証がない建物は、違法建築物である可能性があり、将来、増改築や修繕などの際に制限を受ける可能性があります。

さらに、不動産取引においても、確認通知書の有無は大きな影響を与えます。建物を売買したり、賃貸借したりする際には、確認通知書の提示が求められます。確認通知書がない建物は、違法建築物である可能性があり、取引が困難になるばかりか、売買契約や賃貸借契約が無効となる可能性もあります。そのため、建物を所有する際には、必ず確認通知書を保管し、必要な際には速やかに提示できるようにしておかなければなりません。

このように、建築確認通知書は、建築主、将来の利用者、そして不動産取引において、非常に重要な役割を果たしています。建物の所有者や利用者の権利を守るためにも、建築確認通知書は必要不可欠なものと言えるでしょう。

| 立場 | 建築確認通知書の重要性 |

|---|---|

| 建築主 |

|

| 将来の建物の利用者 |

|

| 不動産取引の関係者 |

|

申請手続きと注意点

建物を建てる際には、建築確認申請という手続きが必要になることがほとんどです。これは、建築基準法などの法令に適合した設計になっているか、建物の安全性を確認するための大切な手続きです。

この建築確認申請は、一般的には専門家である建築士に依頼します。なぜなら、申請に必要な設計図書や申請書類の作成には、専門的な知識と経験が不可欠だからです。複雑な法令を理解し、それに基づいた設計や書類作成を行うため、個人で全て行うのは非常に困難と言えるでしょう。

建築確認申請を提出する場所は、特定行政庁と呼ばれる機関です。これは、建築物の所在地によって異なり、都道府県や市町村の役場が窓口となります。自分の建築予定地がどの特定行政庁の管轄になるのか、事前に調べておく必要があります。管轄を間違えると、申請が受け付けられない可能性があるので注意が必要です。

申請から確認済証の交付までには、一定の期間がかかります。審査期間は、建物の規模や複雑さ、特定行政庁の混雑状況などによって変わるため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが重要です。工事を予定通りに進めるためにも、早めの準備と申請を心がけましょう。

小規模な建物や特定の用途の建物など、場合によっては建築確認申請が不要となることもあります。しかし、それを見誤ると法令違反となる可能性があるため、専門家に相談し、適切な判断を仰ぐことが大切です。専門家は、建物の規模や用途、法令などを考慮し、必要な手続きについて的確なアドバイスをしてくれます。

建築確認申請は、建物の安全性を確保するための重要な手続きです。専門家と連携を取り、必要な手続きを適切に行うことで、安心して建物を建てることができます。円滑な工事の着工と、安全な建物の完成のためにも、専門家の協力を得ながら、しっかりと準備を進めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建築確認申請の必要性 | 建築基準法などの法令に適合した設計、建物の安全性を確認するための手続き |

| 申請者 | 一般的には専門家である建築士に依頼 |

| 提出先 | 特定行政庁(都道府県、市町村の役場)※建築物の所在地によって異なる |

| 審査期間 | 建物の規模、複雑さ、特定行政庁の混雑状況などによって異なる |

| 申請の注意点 | 余裕を持ったスケジュールで手続きを進める、早めの準備と申請 |

| 免除 | 小規模な建物や特定の用途の建物など、場合によっては不要 ※専門家に相談し適切な判断を仰ぐことが重要 |

| 重要性 | 建物の安全性を確保するための重要な手続き |

まとめ

家は人生で最も大きな買い物の一つと言えるでしょう。だからこそ、安全で快適な暮らしを送るためには、建物の適法性を証明する大切な書類について知っておく必要があります。その大切な書類の一つが、建築確認通知書です。

建築確認通知書とは、工事に着手する前に、建築基準法などの関係法規に適合しているかを確認するために、特定行政庁または登録確認検査機関に申請を行い、適合していると認められた場合に交付される書類です。家を建てる際には、工事を始める前に必ずこの確認通知書を取得しなければなりません。もし確認通知書を取得せずに工事を始めると、法的な罰則が科せられる可能性があります。

建築確認通知書を取得したら、大切に保管しておくことが重要です。なぜなら、この書類は、建物の設計が法令に適合していることを証明するだけでなく、将来、建物を売買したり、増改築したりする際に必要になるからです。また、住宅ローンを組む際にも、金融機関から提出を求められることがあります。

さらに、工事完了後には、検査済証という書類が発行されます。これは、工事が完了し、建築基準法に適合していることを確認した証です。建築確認通知書と検査済証を合わせて保管することで、建物の安全性や快適性を将来にわたって保証することができます。これらの書類は、建物の履歴書のようなもので、建物の品質や安全性を担保する重要な役割を果たします。

建築確認申請の手続きや必要書類などは複雑で、分かりにくい場合もあるでしょう。そのような時は、一人で悩まずに、建築士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、申請手続きの代行や必要書類の作成支援など、様々な形でサポートしてくれます。専門家に相談することで、安心して建物の建設や利用を進めることができるでしょう。建築確認通知書は、安全で快適な暮らしを守るための、なくてはならない存在と言えるでしょう。

| 書類名 | 説明 | 役割 | 取得時期 |

|---|---|---|---|

| 建築確認通知書 | 工事に着手する前に、建築基準法などの関係法規に適合しているかを確認するために、特定行政庁または登録確認検査機関に申請を行い、適合していると認められた場合に交付される書類 | 建物の設計が法令に適合していることを証明する。将来、建物を売買したり、増改築したりする際に必要。住宅ローンを組む際に金融機関から提出を求められる。 | 工事着工前 |

| 検査済証 | 工事が完了し、建築基準法に適合していることを確認した証 | 建物の安全性や快適性を将来にわたって保証する。 | 工事完了後 |

確認申請の免除

家を建てる際には、建築確認申請という手続きが必要となるのが一般的です。これは、建築基準法という法律に基づいて、建物の安全性を確認するための大切な手続きです。しかし、すべての建物でこの申請が必要となるわけではありません。規模が小さい建物や、特定の用途に利用される建物など、一定の条件を満たせば、建築確認申請が免除される場合があります。

例えば、延べ床面積が100平方メートル以下の木造住宅の場合、確認申請が免除されることがあります。木造住宅は、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物に比べて、構造が単純で、火災のリスクも比較的低いとされているためです。また、農機具などを保管するための倉庫なども、確認申請が免除されるケースがあります。これは、人が居住する建物ではないため、安全性の基準が異なるからです。その他にも、増築や改築など、工事の規模によっては確認申請が不要となる場合があります。

ただし、建築確認申請の免除には、地域によって異なる細かい条件があります。例えば、同じ100平方メートル以下の木造住宅でも、都市部と地方では、防火地域や準防火地域などの指定状況が異なり、確認申請の必要性が変わる可能性があります。また、建物の用途や構造によっても、必要な手続きが変わる場合もあります。そのため、建物を建てる前には、必ず管轄の役所に確認し、必要な手続きを把握しておくことが重要です。

建築確認申請が免除された場合でも、建築基準法の規定を守って建物を建てる必要があります。確認申請は不要でも、建築基準法で定められた安全基準は必ず守らなければなりません。例えば、耐震基準や防火基準など、人命や財産を守るための基準は、確認申請の有無に関わらず遵守する必要があります。安全な建物を建てるためには、専門家である設計士や建築士に相談し、適切な設計と施工を行うことが重要です。確認申請が免除されているからといって、建築基準法を無視して良いというわけではありません。建築基準法を遵守することは、建物の利用者だけでなく、地域社会全体の安全を守るためにも大切なことです。

| 建築確認申請 | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| 必要性 | 建築基準法に基づき、建物の安全性を確認するための手続き。規模が小さい、特定用途の建物などは免除される場合あり。 | 免除条件は地域によって異なる。都市部と地方で防火地域などの指定状況が異なり、確認申請の必要性が変わる可能性がある。 |

| 免除の例 | 延べ床面積100平方メートル以下の木造住宅、農機具保管倉庫など。増築や改築など、工事の規模によっても不要な場合あり。 | 建物の用途や構造によっても必要な手続きが変わる場合がある。 |

| 免除時の注意点 | 建築確認申請が免除されても、建築基準法の規定(耐震基準、防火基準など)は遵守する必要がある。 | 専門家である設計士や建築士に相談し、適切な設計と施工を行うことが重要。 |

| 重要事項 | 建物を建てる前には、必ず管轄の役所に確認し、必要な手続きを把握しておく。 | 建築基準法を遵守することは、建物の利用者だけでなく、地域社会全体の安全を守る。 |