建築確認申請:家を建てるための第一歩

不動産の疑問

先生、確認申請について教えてください。住宅を建てるときによく聞く言葉ですが、どんな手続きなのかよく分かりません。

不動産アドバイザー

確認申請とは、家を新しく建てたり、増築したりする際に、役場や民間の検査機関に、建築基準法という法律に合っているかを確認してもらう手続きのことだよ。建物の設計図などを提出してチェックしてもらうんだ。

不動産の疑問

基準法に合っているか確認してもらう、ということですね。具体的にどんなことをチェックされるのですか?

不動産アドバイザー

建物の大きさや高さ、土地の使い方、安全対策などが基準に沿っているかなどをチェックするよ。例えば、耐震性や防火性能などがしっかり確保されているか、といったことも確認するんだ。

確認申請とは。

家や建物を新しく建てたり、増築したり、改築したりする際には、『確認申請』という手続きが必要です。これは、その建物が建築基準法という法律に合っているかどうかを、地方自治体か民間の指定確認検査機関に確認してもらうための手続きです。申請する際には、『確認申請書』と一緒に、敷地の広さや建物の大きさ、配置図などが書かれた『建築計画概要書』を提出します。

確認申請とは

家は一生に一度の大きな買い物と言われるように、大切な財産です。安全で快適な暮らしを送るためには、建物の強度や安全性が何よりも重要になります。そのため、新しい建物を建てる時や、増築する時には必ず「確認申請」という手続きが必要になります。

確認申請とは、簡単に言うと、建物を建てる計画が、建築基準法という法律に合致しているかを、都道府県や市町村などの役所に確認してもらう手続きのことです。建築基準法は、国民の生命や財産を守るための法律で、建物の安全性、健康への配慮、そして街の景観を守るための様々なルールが定められています。

もしも、この建築基準法に沿わない建物を建ててしまうと、様々な問題が生じる可能性があります。例えば、地震の際に倒壊しやすくなったり、火災が発生した場合に延焼しやすくなったりするなど、建物の安全性に大きな問題が生じる恐れがあります。また、近隣住民との日照や通風に関するトラブルに発展する可能性も考えられます。

このような事態を防ぎ、安全で快適な住まいを実現するために、確認申請は必要不可欠な手続きです。確認申請では、建物の設計図書、配置図、構造計算書など、様々な書類を役所に提出します。専門家がこれらの書類を細かく審査し、建築基準法に適合しているかどうかを厳密にチェックします。審査の結果、問題がなければ確認済証が交付され、工事に着手できます。確認申請は煩雑な手続きではありますが、安全で安心できる建物を建てるためには欠かせない重要なプロセスです。家づくりを始める際には、必ず確認申請について理解し、適切な手続きを行うように心がけましょう。

| 確認申請の重要性 | 詳細 |

|---|---|

| 建物の強度と安全性 | 安全で快適な暮らしのために必須 |

| 建築基準法への適合性 | 国民の生命・財産、健康、街の景観を守るための法律に合致しているか確認 |

| 建築基準法違反のリスク | 地震時の倒壊、火災の延焼、近隣住民とのトラブル |

| 確認申請の手続き | 設計図書、配置図、構造計算書などを提出し、専門家が審査 |

| 確認申請の目的 | 安全で安心できる建物を建てる |

申請に必要な書類

建物を建てる際には、あらかじめ役所に「確認申請」という手続きを行い、建築基準法などの法令に適合しているかどうかの確認を受ける必要があります。この確認申請を行うためには、様々な書類を用意しなければなりません。主な書類としては、「建築確認申請書」と「建築計画概要書」があります。

「建築確認申請書」は、建築主(建物の所有者)や設計者、工事施工者といった関係者に関する基本情報を記載する書類です。氏名や住所、資格などの情報が求められます。また、建物の用途や規模なども記載します。

「建築計画概要書」は、敷地の概要や建物の規模、配置などを記載する書類です。敷地の面積や道路との位置関係、建物の高さや階数、延べ面積などが記載されます。さらに、建物の配置図や平面図なども添付する必要があります。これにより、敷地全体の中で建物がどのように配置されるのかが一目で分かります。

これらの書類に加えて、建物の設計図書一式も必要です。設計図書には、建物の平面図、立面図、断面図といった図面や、構造計算書、設備図などが含まれます。構造計算書は、建物が地震や風などの外力に耐えられる強度を持っているかどうかを検証するために必要な書類です。設備図は、電気設備や給排水設備、換気設備などの配置や仕様を示した図面です。

これらの書類の作成には専門的な知識と技術が不可欠です。そのため、通常は建築士などの専門家が作成を行います。また、必要な書類は建物の種類や規模、地域によっても異なる場合がありますので、事前に管轄の役所に相談し、確認しておくことが重要です。確認申請の手続きは複雑で、審査にも時間を要します。余裕を持って準備を進めるようにしましょう。

| 書類名 | 概要 | 記載内容 |

|---|---|---|

| 建築確認申請書 | 建築主や設計者、工事施工者といった関係者に関する基本情報を記載する書類 | 氏名、住所、資格、建物の用途、規模など |

| 建築計画概要書 | 敷地の概要や建物の規模、配置などを記載する書類 | 敷地の面積、道路との位置関係、建物の高さ、階数、延べ面積、配置図、平面図など |

| 設計図書 | 建物の設計に関する詳細な情報を記載した書類 | 平面図、立面図、断面図、構造計算書、設備図など |

申請先

建物を建てる際、確認申請と呼ばれる手続きが必要です。これは、建築基準法に適合しているかを確認してもらうための重要な手続きです。この確認申請の提出先は、大きく分けて二つあります。一つは建物の所在地を管轄する都道府県や市町村などの地方自治体です。もう一つは、国土交通大臣から指定を受けた民間の指定確認検査機関です。

どちらに提出するかは、建物の規模や種類によって異なります。例えば、延べ床面積の合計が10,000平方メートルを超える大規模な建築物や、特殊な構造の建築物などは、原則として地方自治体に申請することになります。小規模な住宅や一般的な事務所ビルなどは、地方自治体または指定確認検査機関のどちらに申請することも可能です。どちらに提出する場合でも、建築基準法に基づいた審査が行われますので、審査の内容に大きな違いはありません。

地方自治体に申請する場合、通常は建築指導課などの窓口が担当となります。担当部署名は自治体によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。民間の指定確認検査機関に申請する場合は、数ある検査機関の中から自身で選定する必要があります。各検査機関の費用や得意分野などを比較検討し、最適な機関を選びましょう。提出先は異なりますが、申請に必要な書類や手続きの流れはほぼ同じです。

申請前に、地方自治体もしくは指定確認検査機関に相談することをお勧めします。担当者に直接問い合わせることで、必要書類の種類や部数、申請の手順など、具体的な手続きの流れを事前に確認できます。不明点を解消しておくことで、申請をスムーズに進めることができるでしょう。また、申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、差し戻しになる可能性もあります。事前に相談することで、書類の不備を防ぎ、審査期間の短縮にも繋がります。

| 項目 | 地方自治体 | 指定確認検査機関 |

|---|---|---|

| 提出先 | 都道府県、市町村などの地方自治体 (例: 建築指導課) |

国土交通大臣指定の民間機関 (自身で選定) |

| 対象建築物 | 延べ床面積10,000㎡超、特殊構造建築物など | 小規模住宅、一般事務所ビルなど |

| 審査内容 | 建築基準法に基づく(地方自治体) | 建築基準法に基づく(大きな違いなし) |

| 申請書類・手続き | ほぼ同じ | ほぼ同じ |

| 事前相談のメリット | 必要書類確認、手順確認、書類不備防止、審査期間短縮 | |

審査

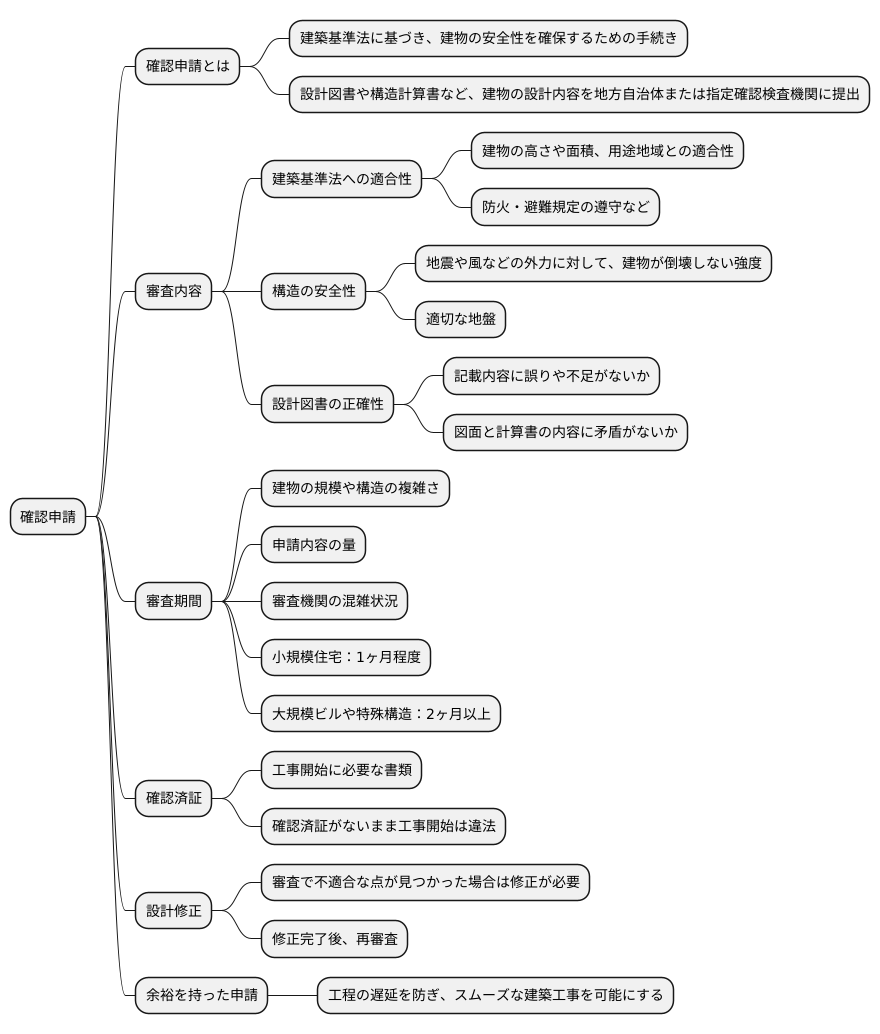

建物を建てる際には、必ず確認申請を提出し、審査を受ける必要があります。これは、建築基準法に基づき、建物の安全性を確保するための大切な手続きです。確認申請は、設計図書や構造計算書など、建物の設計内容を地方自治体または指定確認検査機関に提出することで行います。提出された書類は、専門の審査員によって厳密に審査されます。

審査では、まず建物の設計が建築基準法に適合しているかどうかがチェックされます。具体的には、建物の高さや面積、用途地域との適合性、防火・避難規定の遵守などが審査項目となります。また、構造計算書に基づき、建物の構造が安全であるかどうかも確認されます。地震や風などの外力に対して、建物が倒壊しない強度を持っているか、地盤は適切かなど、詳細な計算結果に基づいて審査が行われます。さらに、設計図書の記載内容に誤りや不足がないか、図面と計算書の内容に矛盾がないかなども細かくチェックされます。

審査期間は、建物の規模や構造の複雑さ、申請内容の量によって異なります。比較的小規模な住宅であれば1ヶ月程度で完了することもありますが、大規模なビルや特殊な構造の建物では2ヶ月以上かかる場合もあります。また、審査機関の混雑状況によっても審査期間は変動します。審査の結果、問題がなければ「確認済証」が交付されます。この確認済証は、工事を開始するために必要不可欠な書類です。確認済証がないまま工事を開始することは違法であり、罰則の対象となる可能性もあります。もし審査で不適合な点が見つかった場合は、設計の修正を求められます。修正が完了し、再度審査を受けて合格するまで、工事を開始することはできません。そのため、確認申請は建物の着工前に十分な時間的余裕を持って行うことが重要です。余裕を持った申請は、その後の工程の遅延を防ぎ、スムーズな建築工事を可能にします。

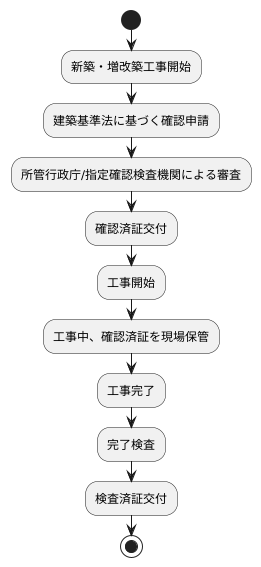

確認済証の交付

建物の新築や増改築を行う際には、工事に着手する前に、建築基準法に基づく確認申請を行い、その承認を得ることが必要です。所管行政庁もしくは指定確認検査機関による審査を経て、問題がないと判断された場合に「確認済証」が交付されます。この確認済証は、いわば建物の工事着工許可証のようなものです。確認済証がないまま工事を開始することは違法行為であり、罰則が科せられる可能性があります。

確認済証は、建築確認申請で提出した設計図書通りに工事が行われるかを確認するための重要な書類です。工事中は現場に保管し、工事関係者がいつでも確認できるようにしておくことが大切です。工事完了後には、建物の工事が設計図通りに正しく行われたか、建築基準法に適合しているかを確認するための完了検査が行われます。この完了検査に合格すると、「検査済証」が交付されます。確認済証と検査済証はセットで、建物の安全性と適法性を証明する重要な書類です。

これらの書類は、建物の所有者にとって非常に重要なものです。例えば、建物を売却する際には、買主に対して建物の安全性と適法性を証明するために、確認済証と検査済証が必要になります。また、将来、増改築などを行う場合にも、既存の建物の状況を確認するために必要となることがあります。さらに、建物の資産価値を維持するためにも、これらの書類は不可欠です。

確認済証と検査済証は、建物の登記簿謄本などと同様に、非常に重要な書類です。紛失した場合、再発行の手続きが煩雑なだけでなく、場合によっては再発行ができないケースもあります。そのため、確認済証と検査済証は、大切に保管することが重要です。防火性能や耐震性能など、建物の安全に関わる重要な情報が記載されているため、建物の維持管理を行う上でも、これらの書類は必要不可欠です。建物の所有者は、これらの書類を適切に保管し、建物の安全性を確保する責任があります。

まとめ

家を建てるということは、人生における大きな出来事の一つです。安全で快適な住まいを実現するためには、様々な手続きが必要となりますが、中でも確認申請は非常に重要な手続きです。確認申請とは、これから建てようとする建物が、建築基準法などの法律に適合しているかどうかを、行政または指定確認検査機関が審査する手続きです。

この確認申請がなぜ重要かというと、建物の安全性を確保するためです。建築基準法は、人々が安心して暮らせる建物を建てるための最低限の基準を定めた法律です。耐震性、耐火性、採光、換気など、様々な観点から基準が設けられており、確認申請によってこれらの基準が満たされているかを確認することで、安全な建物を建てることができます。もし、確認申請を行わずに建物を建てた場合、法律違反となり、是正を求められたり、罰則が科せられる可能性があります。

確認申請を行うためには、様々な書類を準備する必要があります。建物の設計図書をはじめ、敷地の測量図、工事工程表など、多岐にわたる書類が必要です。これらの書類は専門的な知識が必要となるため、建築士などの専門家に依頼することが一般的です。専門家は、必要な書類の作成だけでなく、行政とのやり取りも代行してくれるため、スムーズな手続きを進めることができます。また、確認申請の内容は、地域や建物の種類によって異なる場合があります。そのため、事前に管轄の役所や指定確認検査機関に確認することも重要です。確認申請には一定の期間が必要となるため、余裕を持って申請を行うようにしましょう。

無事に確認申請が済むと、確認済証が交付されます。この確認済証は、建物の合法性を証明する重要な書類であり、将来の建物の維持管理や売却の際にも必要となるため、大切に保管しておきましょう。確認申請は、少し複雑な手続きではありますが、安全な建物を建てるためには必要不可欠なものです。専門家の力を借りながら、適切な対応を心がけ、快適な住まいづくりを実現しましょう。

| 確認申請の重要性 | 詳細 |

|---|---|

| 安全性の確保 | 建築基準法に基づき、耐震性、耐火性、採光、換気など、様々な観点から基準を満たしているかを確認。 |

| 法的義務 | 無許可建築は違法となり、是正や罰則の可能性あり。 |

| 必要書類 | 設計図書、敷地の測量図、工事工程表など。専門家(建築士など)への依頼が一般的。 |

| 申請と確認 | 地域や建物の種類によって異なる場合があるため、管轄の役所や指定確認検査機関に事前に確認が必要。余裕を持って申請を行う。 |

| 確認済証 | 建物の合法性を証明する重要書類。将来の維持管理や売却の際にも必要。 |