都心回帰:その背景と展望

不動産の疑問

先生、『都心回帰現象』ってどういう意味ですか?

不動産アドバイザー

簡単に言うと、人が町の真ん中に戻ってくることだよ。1990年代以降に多く見られるようになったんだ。例えば、昔は町の外の方が土地が安くて広い家が建てられたから、みんな郊外に引っ越していった。でも、バブルが崩壊して都心の地価が下がると、今度は都心にマンションや戸建てが建つようになった。すると、便利な都心に住みたい人がまた戻ってきたんだ。これが都心回帰現象だよ。

不動産の疑問

なるほど。地価が下がったから都心に家が建つようになって、人が戻ってきたんですね。でも、どうしてバブルが崩壊すると地価が下がるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。バブルの時は、土地の値段が本来の価値よりも高くつり上がっていたんだ。まるで風船のように膨らんでいたんだよ。でも、バブルが崩壊すると、その風船が割れたように土地の値段が急激に下がった。だから、都心でも家が建てられるようになったんだ。

都心回帰現象とは。

1990年代以降、都市の中心部に住む人が再び増えている現象を「都心回帰現象」といいます。これは、バブル経済が崩壊した後、土地や建物の価格が下がり、都市の中心部にマンションや一戸建て住宅が多く建てられるようになり、新しい住まいが増えたことが主な原因です。

都心回帰現象とは

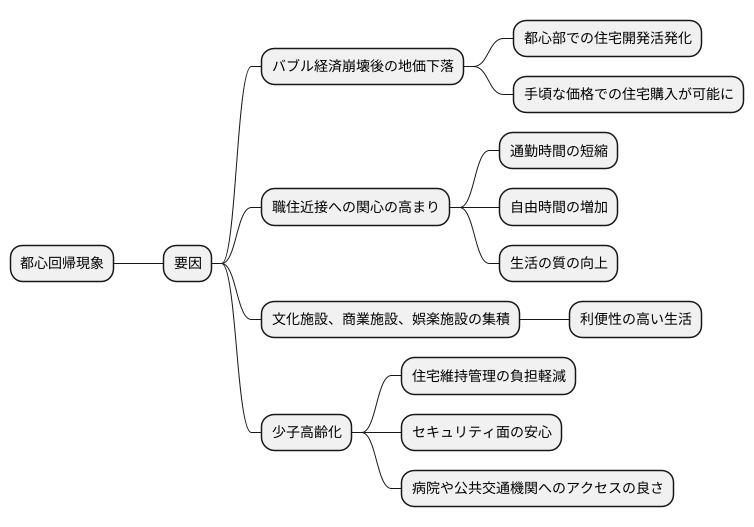

都心回帰現象とは、地方や郊外に住んでいた人々が都心部へと戻ってくる現象のことです。この現象は様々な要因が複雑に絡み合って起きています。1990年代後半のバブル経済崩壊後、地価が大きく下落したことで、都心部での住宅開発が活発になりました。以前は高額で手が届かなかった都心の土地が比較的手頃な価格で購入できるようになり、多くのマンションや住宅が建設されました。この供給増加は都心に住みたいという潜在的な需要と合致し、都心回帰の大きなきっかけとなりました。

人々が都心に住みたいと考える理由の一つに、職住近接への関心の高まりが挙げられます。通勤に時間をかけるよりも、仕事場に近い都心に住むことで自由な時間を増やし、生活の質を高めたいという考え方が広まっています。満員電車での長時間通勤は大きな負担であり、この負担を軽減できることは都心暮らしの大きなメリットです。また、都心には様々な文化施設、商業施設、娯楽施設が集積しています。劇場、美術館、映画館、コンサートホール、デパート、専門店、レストランなど、あらゆるものが徒歩圏内に揃っているため、生活の利便性は非常に高いと言えるでしょう。

さらに、少子高齢化も都心回帰現象を後押しする要因となっています。郊外の一戸建ては広くて快適ですが、高齢になると家の維持管理が負担になることがあります。庭の手入れや家の修繕など、体力的に難しいと感じる高齢者も少なくありません。その点、都心のマンションは管理が行き届いており、セキュリティ面も安心です。また、病院や公共交通機関へのアクセスが良いことも高齢者にとって大きなメリットです。このように、都心回帰現象は単一の要因ではなく、様々な社会的な背景や人々の価値観の変化が重なり合って生み出されている現象と言えます。

都心居住の利点

都心に住むことには、様々な恩恵があります。何よりもまず、交通の便の良さが挙げられます。地下鉄やバス、電車など、公共の交通機関が隅々まで整備されているため、職場や商業施設への移動がとても楽です。朝夕の通勤ラッシュ時でも、様々な路線や経路を選ぶことができるので、時間を有効に使うことができます。

また、買い物や娯楽に関しても、都心には多くの選択肢があります。大型の商業施設や専門店、老舗の商店などが軒を連ね、あらゆるニーズに応えてくれます。週末には家族で映画館や美術館、遊園地に出かけたり、評判のレストランで食事を楽しむことも容易です。多種多様な文化施設も集中しており、観劇やコンサート、美術展覧会など、感性を磨く機会にも恵まれています。

生活に必要な公共施設も充実している点が、都心居住の大きな魅力です。大きな病院や地域密着型の診療所、教育水準の高い学校などが揃っており、安心して暮らすことができます。子育て支援施設や高齢者向けの福祉施設も充実しているので、様々な世代にとって暮らしやすい環境です。何か困ったことがあっても、行政の窓口や相談機関が近くにあり、すぐに対応してもらえる安心感もあります。

都心には様々な経歴や考え方を持つ人々が集まっており、多様な文化や価値観に触れる機会が多いのも魅力です。国際色豊かな街並みは刺激に満ちており、新しい発見や学びの機会も豊富です。様々な人々との交流を通して、視野を広げ、人間として成長できる環境が整っています。このような刺激的な環境を求めて、都心部に住むことを選ぶ人が増えているのも当然と言えるでしょう。これは、都心回帰の流れをさらに加速させる一因となっています。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 交通の便が良い | 地下鉄、バス、電車など公共交通機関が充実しており、通勤や商業施設へのアクセスが容易。様々な路線や経路を選択可能。 |

| 買い物や娯楽の選択肢が多い | 大型商業施設、専門店、老舗商店など多様なニーズに対応。映画館、美術館、遊園地、レストランなども充実。 |

| 公共施設が充実 | 病院、診療所、学校、子育て支援施設、高齢者福祉施設など、安心して暮らせる環境が整っている。行政窓口や相談機関も充実。 |

| 多様な文化や価値観に触れられる | 様々な経歴や考え方を持つ人々が集まり、国際色豊かな街並み。新しい発見や学び、視野を広げる機会が多い。 |

都心居住の課題

都心に住むということは、便利な暮らしを送ることができる一方で、いくつか乗り越えなければならない問題点も抱えています。まず第一に、家賃や土地の値段が高いことが挙げられます。都心部、特に中心に近い場所ではマンションの値段が上がり続けており、購入するにも借りるにも大きな負担となってしまいます。手に入れやすい価格の物件は狭くなりがちで、ゆとりのある空間を求めるのは難しいかもしれません。

第二に、人口が密集しているために起こる問題があります。多くの人が暮らす都心では、どうしても周りの生活音が聞こえてしまったり、隣近所との距離が近すぎて落ち着かなかったりすることがあります。プライバシーを守り、静かな環境で暮らしたい人にとっては大きな悩みの種となるでしょう。また、人混みが苦手な人にとっては、毎日の通勤電車や街中の賑やかさが負担に感じるかもしれません。

三つ目の課題は、自然が少ないことです。緑豊かな公園や広い空が見渡せる場所は都心には少なく、自然に触れ合う機会が限られます。子供たちがのびのびと遊べる場所が少ないことも、子育て世代にとっては心配な点です。都会の喧騒から離れて自然の中でリフレッシュしたいと思っても、気軽に自然に触れ合える場所が少ないのは残念な点と言えるでしょう。

最後に、生活に必要な施設へのアクセスについてです。確かに都心にはお店や病院、学校など様々な施設が集まっていますが、人気のある施設は混雑していることが多く、利用しにくい場合もあります。特に病院は待ち時間が長くなることも多く、すぐに診てもらいたい時に不便を感じることもあるでしょう。また、子供を預ける保育園や幼稚園なども競争率が高く、入園するのが難しい地域もあります。

このように都心での暮らしは便利な面が多い一方で、様々な課題も存在します。都心に住むことを考える際には、これらの点をよく考えて自分にとって本当に合った場所なのかをじっくりと見極める必要があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 生活に必要な施設へのアクセスが良い | 家賃や土地の値段が高い |

| 人口が密集している(騒音、プライバシーの問題、人混み) | |

| 自然が少ない | |

| 人気施設の混雑(病院の待ち時間、保育園・幼稚園の入園難) |

今後の都市計画

人々が都市の中心部へと戻ってくる動きは、今後も続くと予想されます。この流れを受けて、都市の設計図を描く上では、増え続ける都心に住む人々のための住まいの提供と、電気、水道、ガス、道路、通信といった生活の基盤となる設備の整備が欠かせません。

都市の中心部で深刻化する環境問題や、災害への備えも、重要な課題です。緑豊かな場所や公園を設けること、災害時に安全な場所に逃げるための道を確保することなど、安全で心地よい都市環境を作るための工夫が必要です。

具体的には、高層マンションの建設や、既存の建物の有効活用によって、限られた土地での住まいを増やすことが考えられます。合わせて、公共交通機関の利便性を高め、自家用車に頼らない移動を促すことで、排気ガスによる大気汚染を軽減する対策も必要です。また、建物の屋上や壁面に緑を施すことで、都市のヒートアイランド現象を抑え、快適な環境を保つ努力も重要です。

さらに、地震や洪水などの災害に備えて、建物の耐震性を高めるだけでなく、広域避難場所の確保や、地域住民の防災意識を高めるための訓練なども重要です。そして、高齢化が進む社会に対応した住まいづくりも忘れてはなりません。段差のない移動しやすい空間や、緊急時の連絡体制の整備など、高齢者が安心して暮らせる住環境の整備が必要です。

最後に、地域社会のつながりを育むことも都市計画において重要な要素です。地域住民が集まる場所や、交流イベントなどを企画することで、人と人とのつながりを深め、支え合いの精神を育むことが、より良い都市生活につながります。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 住居不足 | 高層マンション建設、既存建物の有効活用 |

| 環境問題 | 緑地・公園の設置、公共交通機関の利便性向上、屋上緑化 |

| 災害対策 | 建物の耐震性向上、広域避難場所確保、防災訓練 |

| 高齢化社会への対応 | バリアフリー化、緊急連絡体制整備 |

| 地域社会の維持 | コミュニティスペースの設置、交流イベント企画 |

持続可能な都市開発

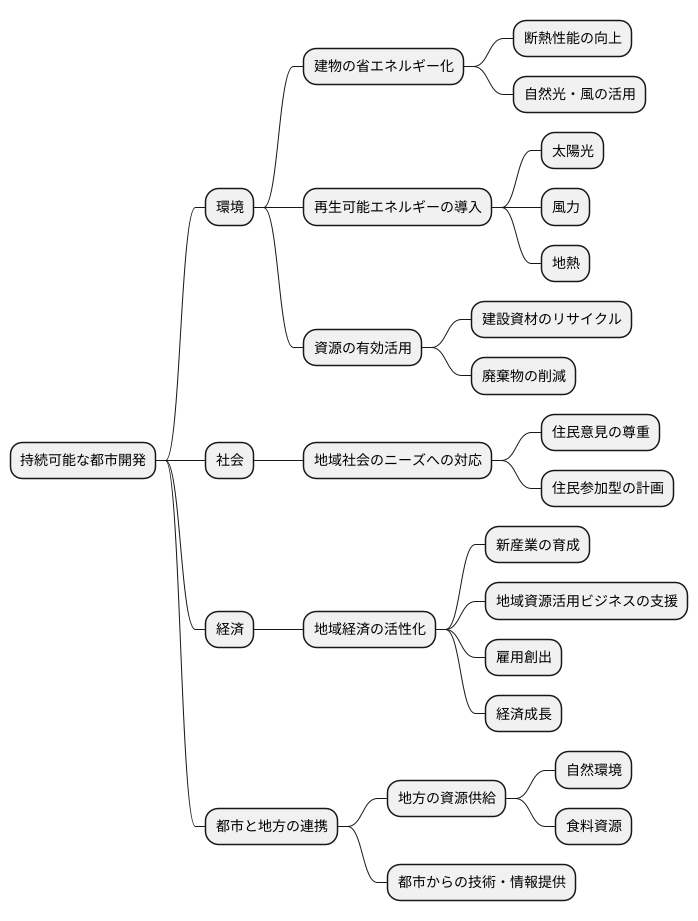

人々が都市部に再び集まり始める都心回帰の流れが強まる中で、将来を見据えた都市づくり、すなわち持続可能な都市開発の重要性はますます高まっています。これは、環境や社会、経済のバランスを保ちながら、現在だけでなく未来の世代も暮らしやすい都市を築き上げていくことを目指すものです。

環境への配慮は、持続可能な都市開発を考える上で欠かせない要素です。都市におけるエネルギー消費は大きな環境負荷をもたらすため、建物の省エネルギー化は重要な課題です。断熱性能を高めたり、自然光や風をうまく活用する設計を取り入れることで、エネルギーの無駄な消費を抑えることができます。また、太陽光や風力、地熱などの再生可能エネルギーの導入も、都市のエネルギー構成を変える上で重要な役割を果たします。さらに、建設資材のリサイクルや廃棄物の削減など、資源を大切に使うことも、環境負荷低減に大きく貢献します。

持続可能な都市開発は、環境面だけでなく、社会や経済の側面も考慮する必要があります。都市開発を行う際には、そこに住む人々の意見を丁寧に聞き、地域社会のニーズに合わせた計画を立てることが大切です。地域住民が主体的に参加できる場を設け、共に都市の未来像を描き、実現していくことが、より良い都市づくりにつながります。また、地域経済の活性化も重要な視点です。新たな産業を育成したり、地域資源を活かしたビジネスを支援することで、雇用創出や地域経済の成長を促し、活気あふれる都市を実現する必要があります。

都市部と地方が協力し、それぞれの長所を生かしながら共に発展していく関係性を築くことも、持続可能な都市開発には欠かせません。地方の豊かな自然環境や食料資源を都市部に供給し、都市部の先進技術や情報を地方に提供することで、互いに支え合い、持続可能な社会を築いていくことができます。このような都市と地方の連携は、これからの都市計画において、なくてはならない視点となるでしょう。

私たちが出来ること

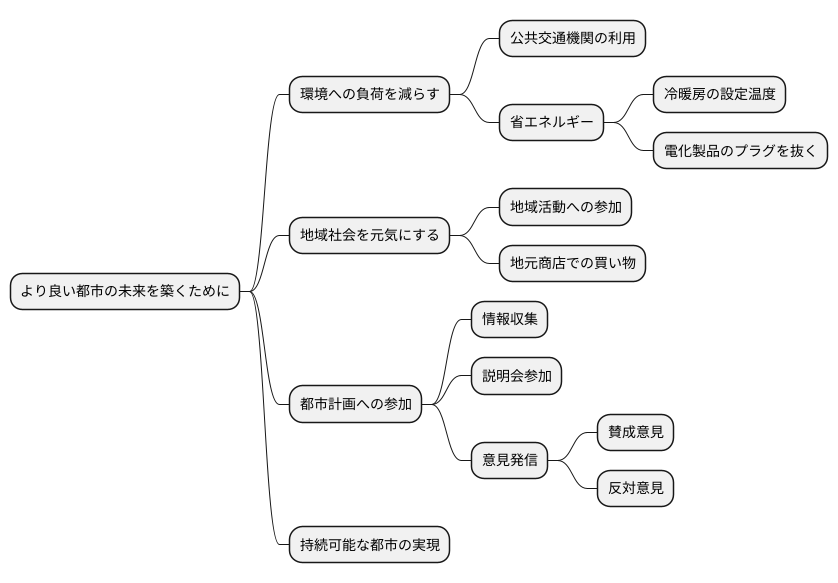

私たちは、都市部への人口集中、いわゆる都心回帰という現象と、それに伴う都市開発について、一人ひとりが真剣に考える必要があるのではないでしょうか。都市のあり方は、そこに住む私たちの生活と密接に関わっています。そして、より良い都市の未来を築くためには、私たち自身の行動が重要になってきます。

まず、環境への負荷を減らすために、私たちは何ができるでしょうか。毎日の暮らしの中で、電車やバスといった公共の交通機関を積極的に利用することは、自動車の排気ガスによる大気汚染を抑えることに繋がります。また、家庭や職場では、無駄な電気を使わないように心がけ、冷暖房の設定温度を控えめにしたり、使っていない電化製品のプラグを抜いたりするなど、小さなことから省エネルギーに努めることができます。

さらに、地域社会を元気にすることも大切です。地域の活動に参加したり、地元の商店で買い物をしたりすることで、地域経済が活発になり、街に活気が生まれます。顔なじみのお店の人との会話も、地域の温かさを感じさせてくれるでしょう。

そして、都市計画への参加も忘れてはなりません。行政が発表する都市計画の情報に目を通し、説明会などに参加して、自分の意見や考えを積極的に伝えることで、より住みやすい街づくりに貢献できます。反対意見だけでなく、賛成意見を伝えることも重要です。

持続可能な都市を実現するためには、私たち一人ひとりの意識と行動が不可欠です。環境への配慮、地域社会への貢献、都市計画への参加。これらを日々の生活の中で実践することで、未来の世代に誇れる、より良い都市を築いていくことができるでしょう。