底地を理解する:借地権との関係

不動産の疑問

先生、「底地」ってどういう意味ですか?よくわからないです。

不動産アドバイザー

簡単に言うと、誰かに貸している土地のことだよ。例えば、AさんがBさんに土地を貸して、Bさんがそこに家を建てたとしよう。この時、Aさんの土地が「底地」になるんだ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、Aさんは土地を貸しているから、家賃みたいなものをもらえるんですか?

不動産アドバイザー

その通り!土地を貸しているAさんはBさんから地代をもらう。そして、Bさんが家を建てる権利を借地権と言うんだ。底地の上に借地権が乗っているイメージだね。

底地とは。

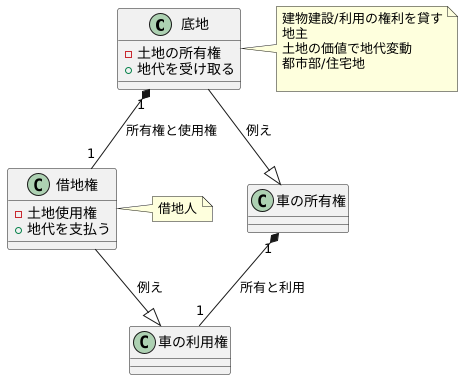

『底地』とは、借地権や地上権が設定されている土地のことです。言い換えると、土地の上に家を建てる権利や土地を使う権利が他の人に与えられている土地のことです。底地を持っている人は、地主と呼ばれ、土地を貸した代わりに地代をもらいます。底地権という言葉も同じ意味で使われます。

借地権を誰かに譲るとき、底地を一緒に譲るか譲らないかで呼び方が変わります。底地も一緒に譲る場合は『底付き』、借地権だけを譲る場合は『底なし』と言います。

底地とは

底地とは、建物を建てる権利、もしくは既に建っている建物を利用する権利を他の人に貸している土地のことを指します。言い換えると、土地の所有権は自分自身にありますが、その土地の使用権を他の人に貸し出している状態です。この使用権のことを借地権、もしくは地上権と呼び、土地の所有権を底地権と呼びます。底地を持っている人のことを地主と呼び、地主は土地の使用料として借地人から地代を受け取ります。

地代は、土地の価値を決める様々な要素によって金額が変動します。例えば、土地の面積が広ければ広いほど地代は高くなりますし、都心部など利便性の高い場所にある土地も高額な地代が設定されるのが一般的です。また、契約内容によっても地代の金額は変わるため、契約時にしっかりと確認することが大切です。

底地は、都市部や住宅地でよく見られます。例えば、あなたが土地を所有していて、そこにアパートを建てたい人がいるとします。あなたは土地を貸し、その人にアパートを建ててもらうことができます。この時、あなたは底地の権利を持ち、アパートを建てる人は借地権を持つことになります。

底地と借地権の関係は、例えるなら車の所有権と利用権の関係に似ています。車を所有している人が他の人に車を貸し出すのと同じように、土地の所有者が他の人に土地の使用権を貸し出していると言えるでしょう。所有権と利用権が分離しているため、底地を売却する場合は借地人の権利にも配慮する必要がありますし、借地権を売買、相続する場合も地主の承諾が必要となるケースもあります。このように、底地と借地権は複雑に関係しているため、専門家への相談も検討しながら慎重に進めることが重要です。

底地の所有者の権利

土地を貸し、その上に建物を建てさせている場合、土地の持ち主は「底地の所有者」と呼ばれ、様々な権利を持ちます。まず、土地の持ち主として当然ですが、地代を受け取る権利があります。これは、土地の使用料として借地人から定期的に受け取るものです。さらに、契約の更新や解除に関する権利も底地所有者にあります。契約期間が満了した場合、更新するか、それとも契約を終了させるかを決めることができます。ただし、借地借家法という法律によって、借地人の保護も定められており、正当な理由なく契約を解除することはできません。また、土地の使い方についても、底地所有者は一定の条件を定めることができます。例えば、建物の種類や用途、高さなどを制限することが可能です。これは、土地の使用に関する条件設定権と呼ばれます。加えて、借地人が他の人に土地を貸す、いわゆる転貸をしたい場合には、底地所有者の承諾が必要となります。無断で転貸することは認められていません。

しかし、底地所有者の権利は絶対的なものではなく、借地権によって制限される部分もあります。例えば、借地人が土地の上に建物を建てている場合、底地所有者は勝手に建物を壊すことはできません。借地権は建物を含めた土地の使用権を保障しているからです。また、契約の内容によっては、地代の値上げにも制限がかかる場合があります。借地借家法は、地代を一方的に大幅に上げることを禁じています。このように、底地所有者と借地人の権利と義務は、借地借家法によって細かく定められています。この法律は、両者の間の争いを防ぎ、公平な取引を守るために重要な役割を果たしています。土地を貸したり借りたりする際には、借地借家法の内容をよく理解しておくことが大切です。専門家に相談するのも良いでしょう。

| 底地所有者の権利と義務 | 詳細 | 関連法 |

|---|---|---|

| 地代を受け取る権利 | 土地の使用料として借地人から定期的に受け取る | 借地借家法 |

| 契約の更新・解除に関する権利 | 契約期間満了時に更新または終了を決める (正当な理由なく解除不可) | 借地借家法 |

| 土地の使用に関する条件設定権 | 建物の種類、用途、高さなどを制限 | 借地借家法 |

| 転貸の承諾権 | 借地人が他の人に土地を貸す場合の承諾 | 借地借家法 |

| 建物の破棄不可の義務 | 借地人が建てた建物を勝手に壊すことはできない | 借地借家法 |

| 地代の値上げ制限 | 契約内容や借地借家法による制限あり | 借地借家法 |

借地権の譲渡と底地

借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てたり、利用したりする権利のことです。この借地権は、自分の都合で他の人に譲ることができます。譲渡には大きく分けて二つの種類があります。一つは底地の所有権も一緒に譲り渡す場合で、これを「底付き」と言います。もう一つは、借地権のみを譲り渡す場合で「底なし」と呼ばれます。

底付きの場合、土地の所有権も一緒に移るので、新しい借地人は元の借地人と同じ条件で土地を使うことができます。例えば、地代や契約期間などもそのまま引き継がれます。つまり、土地の利用に関して大きな変更はありません。

一方、底なしの場合は、借地権だけが新しい借地人に渡り、土地の所有者は変わりません。そのため、新しい借地人は、土地の所有者と新たに土地の利用に関する契約を結ぶ必要があります。この際、土地の所有者は、地代の値上げや契約内容の変更を要求できる場合があります。例えば、以前よりも高い地代を要求したり、建物の用途を制限したりする可能性があります。そのため、底なしで借地権を譲渡する場合は、事前に土地の所有者とよく話し合い、合意を得ることが非常に重要になります。

また、借地権を譲渡する際には、土地の所有者にそのことを伝えたり、場合によっては承諾を得る必要があります。これは法律で定められている場合もあるので、譲渡する前にしっかりと確認しておくことが大切です。スムーズに譲渡を進めるためにも、関係者との連絡や調整を怠らないようにしましょう。

| 譲渡の種類 | 説明 | 土地所有者 | 地代/契約 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 底付き | 底地の所有権も一緒に譲渡 | 変更あり | 元の契約を引き継ぐ | – |

| 底なし | 借地権のみを譲渡 | 変更なし | 新規契約が必要 地代値上げ・契約変更の可能性あり |

事前に土地所有者と合意を得ることが重要 |

- 借地権譲渡時は、土地所有者に通知、場合によっては承諾が必要

- 関係者との連絡調整を怠らない

底地と相続

借地権付きの土地、すなわち底地は、所有者が亡くなると相続の対象となります。底地の所有者が亡くなった場合、その所有していた底地は相続人に引き継がれます。相続人が一人だけの場合、その相続人が単独で底地の所有権を取得します。しかし、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰が底地を相続するか、あるいはどのように分割するかを決定しなければなりません。

この遺産分割協議において、底地を分割せず、相続人全員で共有するという選択をする場合もあります。共有状態になると、底地の管理は複雑になる可能性があります。例えば、底地を売却する場合や、更地にして新たに建物を建てる場合、あるいは借地契約の更新や変更を行う場合には、共有者全員の同意が必要となります。共有者の中に一人でも反対する人がいると、これらの行為を行うことはできません。そのため、共有状態が続くことで、将来、土地の活用や処分に関して紛争が生じるリスクがあります。

また、底地の所有者が相続によって変更になった場合、借地人にも影響が及ぶ可能性があります。借地契約は、土地の所有者と借地人の間で結ばれる契約であるため、所有者が変われば、借地契約の内容についても見直しが必要となる場合があります。場合によっては、新しい所有者と借地人が改めて借地契約を結び直す必要が生じることもあります。

底地に関する相続が発生した場合は、相続人と借地人の双方が、専門家、例えば弁護士や司法書士、税理士などに相談することをお勧めします。専門家に相談することで、関係する法律や手続きについて適切な助言を受けることができ、将来的なトラブルを避けることができます。底地は高額な財産であることが多く、相続や共有によって複雑な問題が生じる可能性があるため、事前の対策が重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 底地の相続 | 所有者が死亡すると相続対象となり、相続人が一人なら単独取得、複数なら遺産分割協議が必要 |

| 底地の共有 | 遺産分割協議で共有を選択した場合、売却・建築・契約更新など共有者全員の同意が必要となり、紛争リスクあり |

| 借地人への影響 | 底地の所有者変更により、借地契約の見直しや再契約が必要となる場合あり |

| 専門家への相談 | 相続発生時は、相続人・借地人双方にとって弁護士、司法書士、税理士等の専門家への相談が推奨される。 |

底地の評価

底地の価値は、様々な要素が複雑に絡み合い決定されます。まず、土地そのものの大きさです。広い土地は多くの建物を建てられる可能性があり、価値が高くなる傾向があります。次に、土地の位置です。駅からの近さや、商業地域、住宅地域、工業地域など、土地の用途地域によって価値は大きく変わります。人通りの多い商業地域は、事業を行うのに適しており、高い価値を持ちます。また、静かで暮らしやすい住宅地域も人気があり、価値が高いです。

土地の形も重要な要素です。正方形や長方形のような整った形の土地は、建物を建てやすく利用しやすいので、価値が高くなります。逆に、三角形や変形した土地は、建物を建てる際の制約が多いため、価値が下がる可能性があります。

周辺環境も価値に大きく影響します。近くに公園や学校、病院などの公共施設があると、暮らしやすさが向上し価値が高まります。逆に、騒音や悪臭の原因となる工場や幹線道路が近くにあると、価値は下がる傾向があります。さらに、土地の利用状況も重要な要素です。更地の状態か、既に建物が建っているか、あるいは駐車場や資材置き場として利用されているかによって、価値は変動します。

底地の場合、借地契約の内容も評価に大きく関わってきます。契約期間の長さや地代の高低、契約更新の条件などは、底地の価値を左右する重要な要素です。契約期間が長いほど、安定した収入を期待できるため価値が高くなります。また、地代が高いほど、収益性が高いため価値も高くなります。

これらの要素を総合的に判断し、不動産鑑定士などの専門家が客観的な評価額を算出します。彼らは、過去の取引事例や市場動向、法規制などを分析し、緻密な計算に基づいて評価額を決定します。底地の評価額は、売買取引だけでなく、相続や贈与、担保評価など、様々な場面で必要となります。そのため、正確な評価額を把握することは、円滑な不動産取引を行う上で不可欠です。

| 要素 | 内容 | 価値への影響 |

|---|---|---|

| 大きさ | 広いほど多くの建物を建てられる可能性あり | 高くなる |

| 位置 | 駅からの近さ、用途地域(商業、住宅、工業など) | 商業地域>住宅地域>工業地域 |

| 形状 | 正方形や長方形のような整った形 | 高くなる |

| 形状 | 三角形や変形した土地 | 低くなる |

| 周辺環境 | 公園、学校、病院などの公共施設 | 高くなる |

| 周辺環境 | 工場や幹線道路 | 低くなる |

| 利用状況 | 更地、建物、駐車場、資材置き場 | 状況による |

| 借地契約内容 | 契約期間の長さ | 長いほど高くなる |

| 借地契約内容 | 地代の高低 | 高いほど高くなる |

| 借地契約内容 | 契約更新の条件 | 状況による |

| その他 | 過去の取引事例、市場動向、法規制 | 状況による |