3項道路:建築の可否を左右する要件

不動産の疑問

先生、『3項道路』って、普通の道路と何が違うんですか?

不動産アドバイザー

良い質問だね。3項道路は、法律上、道路として扱われるけれど、実際には狭い道のことを指すんだ。建物を建てる際には、一定の幅の道路に面していないといけないという決まりがあるんだけど、3項道路は特別な場合に、その決まりを満たすために道路とみなされるんだよ。

不動産の疑問

特別な場合っていうのは、どんな場合ですか?

不動産アドバイザー

土地の形状や周りの状況から、どうしても広い道路を確保できない場合だね。例えば、周りが既に建物で囲まれていて、広い道路を作るのが難しい場合などだ。そういう場合に、特定の役所が指定することで、3項道路とみなされるんだ。

3項道路とは。

『三項道路』とは、土地の事情でどうしても必要な場合に、都道府県知事などの許可を得て、建物を建てるための法律上、道路とみなされる道路のことです。建物を建てるための法律では、幅が4メートル未満の道路について、二項道路というものが決められていますが、それよりもさらに狭い道路の場合に、三項道路というものが決められています。三項道路は、道路の中心線から2メートル未満1.35メートル以上下がった部分を道路と指定することで、建物を建てることができるようになります。

3項道路とは

建築基準法では、建物を建てる際に、原則として幅4メートル以上の道路に接する必要があります。これは、火災発生時に消防車や救急車の通行を確保するため、また、日当たりや風通しを良くして健康的な住環境を守るためです。しかし、古くからある街並みなどでは、4メートル幅の道路を確保することが難しい場合も少なくありません。そこで、4メートル未満の狭い道路でも、特定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなす制度が設けられています。これが建築基準法第42条2項道路と3項道路です。

2項道路は、幅4メートル未満の道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなすものです。つまり、中心線から2メートル後退した部分も道路とみなすことで、実質的に4メートルの道路に接しているのと同じとみなすのです。一方、3項道路は、2項道路よりもさらに狭い道路に適用される制度です。中心線から2メートル後退することが難しい場合に、中心線から1.35メートル以上後退した線を道路境界線とみなすものです。これは、4メートルに満たない道路に面した土地でも、建物を建てることを可能にするための例外規定と言えるでしょう。

3項道路に接する土地に建物を建てる場合、2項道路の場合よりも建築可能な面積が小さくなるなど、建築上の制約が大きくなります。具体的には、道路中心線から1.35メートル後退した線を道路境界線とするため、その分、建物の配置や規模が制限されることになります。また、建物の位置が道路中心線から4メートル以上後退していないと認められない場合もあります。さらに、袋小路のような行き止まりの道路に面している場合は、その道路の幅員が一定の基準を満たしていないと、3項道路とみなされないこともあります。このように、3項道路に接する土地に建物を建てる際には、様々な制約があるため、事前に建築基準法や地域の条例などを詳しく確認することが重要です。

| 道路の種類 | 幅員 | 道路境界線 | 建築上の制約 |

|---|---|---|---|

| 原則 | 4m以上 | 道路の実際の境界線 | 特になし |

| 2項道路 | 4m未満 | 道路中心線から2m後退した線 | 2項道路に接する部分の面積に応じて制限あり |

| 3項道路 | 2項道路より狭い | 道路中心線から1.35m以上後退した線 | 2項道路より厳しい。道路中心線から4m以上後退していないと認められない場合も。袋小路の場合、道路幅員が一定基準を満たしていないと3項道路とみなされない場合も。 |

指定の条件

家を建てるには、敷地が建築基準法で定める道路に2メートル以上接している必要があります。しかし、狭い道でも、特定の条件を満たせば「指定道路」として認められ、建築が可能になります。その条件を見ていきましょう。

まず、道路の中心線から両側に1.35メートル後退した線を道路の境界線と仮定します。この時、その道路に車が通行できるだけの十分な幅がなければなりません。これは、実際に車が通れるかどうかが重要で、物理的な幅員が確保されていることが求められます。数字上は幅員があっても、電柱や塀などの障害物で通行が妨げられている場合は、指定道路とは認められません。

次に、その道路が袋小路ではないことが条件です。行き止まりの道路は、火災などの災害発生時に避難路が確保されず、危険なため、建築が制限されます。安全な避難路の確保は、建物を建てる上で非常に重要な要素です。

最後に、都道府県知事や市町村長といった特定行政庁が、その道路を建築基準法上の道路として適正だと判断し、指定する必要があります。これは、道路の状況や周辺の環境などを総合的に判断し、建築に適した道路であるかを確認する手続きです。これらの条件をすべて満たすことで、たとえ狭い道路でも建築基準法上の道路として認められ、建物を建てることが可能になります。建物を建てる際は、これらの条件をしっかり確認し、特定行政庁への相談も忘れずに行いましょう。

| 条件 | 詳細 |

|---|---|

| 道路の幅員 | 中心線から1.35m後退した線を境界線と仮定し、車が通行できる十分な幅員が物理的に確保されていること。障害物で通行が妨げられていないこと。 |

| 袋小路ではない | 行き止まりの道路ではないこと。避難路の確保が重要。 |

| 特定行政庁の指定 | 都道府県知事や市町村長が、建築基準法上の道路として適正だと判断し指定していること。 |

| 特定行政庁への相談 | 建物を建てる際は、特定行政庁への相談を忘れずに行うこと。 |

建築上の制限

三項道路に面した土地に建物を建てる際は、様々な制約があります。まず、建物の配置についてですが、道路の中心線から2メートル以上内側に入った線を道路の境界線と仮定し、その線よりもさらに内側に建物を配置する必要があります。これは、道路の通行可能な幅をきちんと確保するためです。具体的には、道路の中心線から2メートル手前で、かつ道路の境界線からは1.35メートル以上内側へ後退させる必要があります。

次に、建物の規模についても制限があります。建物の高さはもちろんのこと、敷地面積に対する建築面積の割合を示す建ぺい率、敷地面積に対する延べ床面積の割合を示す容積率にもそれぞれ上限が定められています。これらの制限は、道路の幅や周辺の環境によって細かく異なるため、注意が必要です。例えば、狭い道路に面した土地では、建物の高さを低く抑える必要がある場合もあります。また、閑静な住宅街では、周囲の景観を守るために、建ぺい率や容積率に厳しい制限が設けられている場合もあります。

さらに、地方自治体によって独自の基準が定められているケースもあります。そのため、三項道路に面した土地に建物を建てる際には、事前に地方自治体の窓口に確認し、具体的な制限内容を把握しておくことが不可欠です。これらの制限を無視して建築計画を進めてしまうと、建築許可が下りないばかりか、計画の変更を余儀なくされ、多大な時間と費用を損失する可能性があります。建物の建築を始める前に、必ず関係法令や地方自治体の基準を綿密に調べておくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物の配置 | 道路の中心線から2m以上内側に入った線を道路境界線と仮定し、その線よりもさらに内側に建物を配置する。具体的には、道路の中心線から2m手前で、かつ道路境界線からは1.35m以上内側へ後退させる。 |

| 建物の規模 | 建物の高さ、建ぺい率、容積率に上限がある。道路幅や周辺環境によって制限が異なる。 |

| 地方自治体の基準 | 地方自治体によって独自の基準が定められている場合があるため、事前に確認が必要。 |

| その他 | 綿密な事前調査の重要性。 |

2項道路との違い

建築基準法における道路の種類は、敷地と道路の関係性を定める重要な要素です。中でも、2項道路と3項道路は、その違いを理解することが、建物を計画する上で極めて重要となります。両者の大きな違いは、道路の中心線からの後退距離です。

2項道路の場合、中心線から2メートル後退しなければなりません。これは、道路の幅員に関わらず一律に適用されます。一方、3項道路では、中心線から2メートル未満、かつ1.35メートル以上後退する必要があります。一見すると、後退距離が短い3項道路の方が、広い面積に建物を建てられるように思えます。しかし、3項道路は、2項道路よりも狭い道路に適用されるという点が重要です。つまり、道路幅員自体が狭いため、結果的に建築可能な面積は小さくなる場合が多いのです。

さらに、3項道路の指定を受けるには、2項道路よりも厳しい条件が課せられます。これは、3項道路が適用される道路は、2項道路よりもさらに狭く、建築上の制約が大きいためです。例えば、道路の幅員や周辺の環境、建物の用途など、様々な要素が考慮されます。具体的には、避難経路の確保や日照、通風などの観点から、より厳しい審査が行われます。そのため、3項道路の指定を受けるためには、綿密な計画と、関係機関との入念な協議が必要不可欠です。場合によっては、近隣の住民との合意形成も求められることがあります。これらの条件をクリアすることで、はじめて3項道路に接する土地に建物を建てることが可能になります。

| 項目 | 2項道路 | 3項道路 |

|---|---|---|

| 道路中心線からの後退距離 | 2m | 2m未満 かつ 1.35m以上 |

| 道路幅員 | 幅員に関わらず適用 | 2項道路より狭い |

| 指定条件 | 緩やか | 厳格(道路幅員、周辺環境、建物の用途など) |

| 建築可能面積 | 比較的広い | 比較的狭い |

確認の重要性

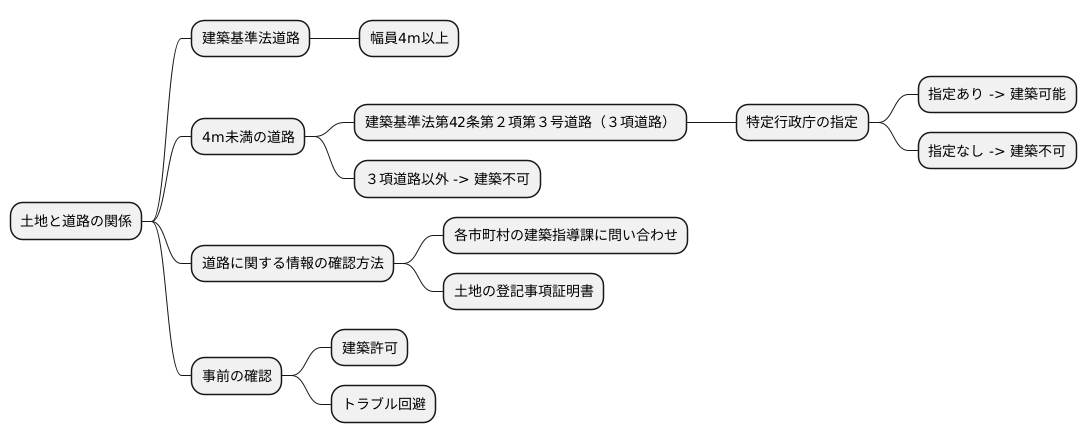

家を建てる、あるいは土地を買うということは、人生における大きな出来事です。夢のマイホームを実現するためにも、土地と道路の関係についてしっかりと理解しておく必要があります。

まず、土地が接している道路が、建築基準法で定められた道路、つまり建築基準法道路であるかどうかは建物の建築に直接関わるため、非常に重要です。建築基準法道路とは、幅員が4メートル以上の道路のことを指します。もし、4メートル未満の狭い道路に接している場合は、特に注意が必要です。

狭い道路の場合、それが建築基準法第42条第2項第3号道路(3項道路)に該当するかどうか、そして都道府県などの特定行政庁の指定を受けているかどうかを確認しなければなりません。3項道路とは、幅員が4メートル未満でも、特定の条件を満たすことで建築基準法道路と認められる道路のことです。ただし、3項道路であっても特定行政庁の指定を受けていなければ、建築基準法道路とは認められません。つまり、3項道路でない、あるいは指定を受けていない道路に接する土地には、原則として建物を建てることができません。

道路に関する情報の確認方法はいくつかあります。まず、各市町村の建築指導課に問い合わせることが確実です。担当者に土地の場所を伝え、道路の種類や指定の有無を確認しましょう。また、法務局で取得できる土地の登記事項証明書にも、道路に関する情報が記載されています。この証明書は、土地の所有者や権利関係などを確認するための重要な書類です。

事前の確認は、将来発生するかもしれないトラブルを避けるために不可欠です。建築許可が下りなかった、といった事態を避けるためにも、土地を購入する前、あるいは建物の設計を始める前に、必ず道路の状況を確認しましょう。夢のマイホームを手に入れる喜びを、後々のトラブルで曇らせることのないよう、事前の情報収集と確認を徹底することを強くお勧めします。