接道義務:土地活用の鍵

不動産の疑問

先生、「接道義務」って一体どういうものなんですか?なんか難しそうで…

不動産アドバイザー

簡単に言うと、家を建てる土地は、ある程度の広さの道路に面していないといけないという決まりだよ。 例えば、4メートル幅の道路に2メートル以上接していないといけないんだ。

不動産の疑問

なるほど…じゃあ、細い道にしか面していない土地には家は建てられないんですか?

不動産アドバイザー

そういうことだね。もし、道路に面していない土地だと、袋地と呼ばれて、原則として家は建てられないんだ。だから、土地を買うときは、接道義務を満たしているか確認することが大切なんだよ。

接道義務とは。

『道路に面する義務』について説明します。これは、都市計画の対象となる区域で建物を建てる際、原則として幅4メートル以上の建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していなければならないという決まりです。細長い旗竿状の土地の場合も、道路に出入りする部分の幅が2メートル以上必要です。この決まりを満たしていない土地は、『袋地』と呼ばれます。袋地とは、周囲を他人の土地に囲まれて、公道に出られない土地のことです。他に、『道路に接していない土地』や『道路のない土地』とも呼ばれます。

接道義務とは

建築基準法によって定められている接道義務は、都市計画区域内における建物の建築に際し、敷地が一定の幅の道路に一定の長さで接していることを義務付けるものです。これは、火災発生時の消防活動や災害時の避難経路の確保、日々の生活に必要な物資の搬入など、建物の安全性と防災、そして生活利便性を確保するために非常に重要な規定です。

具体的には、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。この要件を満たさない土地は、袋地と呼ばれます。袋地は、原則として建物の建築が認められません。ただし、特定行政庁が認める場合や、建築基準法上の例外規定に該当する場合は、建築が可能な場合もあります。例えば、幅員4メートル未満の道路であっても、既に建築物が立ち並んでいるなど、特定の条件を満たせば、その道路に接して建物を建築できる場合があります。また、開発行為によって新たに道路を設ける場合なども、例外的に接道義務が緩和されることがあります。

接道義務は、土地の利用価値を大きく左右する重要な要素です。道路に面していない土地は、たとえ面積が広くても、建物を建てることができないため、土地としての有効活用が難しく、資産価値も低くなってしまいます。逆に、接道義務を満たす土地は、建物を建築できるため、利用価値が高く、資産価値も高くなります。そのため、土地の売買や開発を行う際には、必ず接道義務の有無を確認する必要があります。

接道義務は、単に建物を建てることができるかどうかだけでなく、その土地の価値や利用可能性を左右する重要な要素です。土地の取引や開発を検討する際には、専門家である不動産業者や建築士に相談し、接道義務に関する詳細な情報を入手し、適切な判断をすることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 接道義務の目的 |

|

| 接道義務の基準 | 原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する |

| 袋地 |

|

| 例外規定 |

|

| 接道義務と土地の価値 |

|

| 専門家への相談 | 土地の取引や開発を検討する際は、不動産業者や建築士に相談 |

接道義務の重要性

建物を建てる際には、敷地が道路に2メートル以上接していることが法律で定められています。これが接道義務です。一見、面倒な規則のようにも思えますが、実は私たちの安全で快適な暮らしを守る上で、とても重要な役割を担っています。

まず、災害時を考えてみましょう。大きな地震や火災が発生した場合、一刻も早く消防車や救急車が現場に到着することが不可欠です。もし、建物が道路に面していなければ、これらの緊急車両が近づけず、人命救助や消火活動に大きな支障をきたす恐れがあります。接道義務は、災害発生時の迅速な対応を可能にし、私たちの命と財産を守る上で重要な役割を果たしているのです。

また、日常生活においても接道義務は欠かせません。毎日のゴミ収集や、宅配便の受け取り、引っ越し作業など、道路に面していることで、様々なサービスがスムーズに利用できます。もし、道路に接していなければ、これらのサービスを受けるのが困難になり、日常生活に支障をきたすでしょう。さらに、道路に面していることで、日当たりや風通しが良くなり、明るく快適な住環境が得られます。隣家との適切な距離も保たれやすいため、プライバシーの確保にも繋がります。

接道義務を満たしていない土地は、建物を建てることができません。仮に既に建物が建っていたとしても、建て替えが難しくなるなど、土地の利用に大きな制約が生じます。また、資産価値の低下にも繋がるため、売却する際にも不利になる可能性があります。そのため、土地を購入する際は、必ず接道義務が満たされているかを確認することが重要です。建物の建築や土地の購入を検討する際には、接道義務について事前に専門家へ相談し、将来のトラブルを未然に防ぎましょう。快適で安全な暮らしを実現するために、接道義務の重要性をしっかりと理解しておく必要があります。

| 接道義務のメリット | 具体例 | 結果 |

|---|---|---|

| 災害時の安全確保 | 地震・火災発生時の緊急車両の出入り | 人命救助・消火活動の迅速化 |

| 生活利便性の向上 | ゴミ収集、宅配便、引っ越し作業等 | 各種サービスの利用円滑化 |

| 良好な住環境 | 日当たり・風通し向上 | 明るく快適な住空間、プライバシー確保 |

| 資産価値の維持 | 建築・建て替え可能、売却時の価値維持 | 土地利用の自由度向上 |

旗竿地における接道義務

旗竿地とは、その形状が旗竿に似ていることから名付けられた土地のことで、道路に面する細長い部分(竿の部分)と、その奥に広がる部分(旗の部分)で構成されています。この旗竿地においても、建築基準法に基づく接道義務は例外なく適用されます。つまり、建築物を建てるためには、その敷地が道路に2メートル以上接していなければならないのです。

旗竿地の場合、道路に接しているのは竿の部分のみであり、多くの場合、その幅は限られています。したがって、接道義務を満たすためには、この竿の部分の幅が2メートル以上確保されていることが必須条件となります。竿の部分が私道の場合も同様で、2メートル以上の幅が求められます。この幅が確保されていないと、建築許可が下りないため、注意が必要です。

接道義務は、建物の安全確保や災害時の避難経路の確保を目的としています。旗竿地では、竿の部分が狭いと、火災発生時などに消防車や救急車といった緊急車両の進入が困難になる場合があります。また、日常の生活においても、ゴミ収集車などの大型車両の通行に支障をきたす可能性があります。そのため、旗竿地を購入する際には、竿の部分の幅だけでなく、通路全体の形状や長さ、そして、旗の部分までの通路に障害物がないかなども確認することが重要です。通路が曲がりくねっていたり、高低差が激しい場合は、建築計画に影響が出る可能性があります。さらに、将来的な増改築や建替えのことも考慮に入れ、接道部分の状況をよく調べておく必要があります。旗竿地は、価格が比較的安価であるというメリットがある一方で、接道に関する制約があるため、購入前にしっかりと確認することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 形状 | 道路に面する細長い部分(竿の部分)と、その奥に広がる部分(旗の部分)で構成 |

| 接道義務 | 建築物を建てるためには、敷地が道路に2メートル以上接していなければならない(竿の部分の幅が2メートル以上必要) |

| 接道義務の目的 | 建物の安全確保、災害時の避難経路の確保 |

| 竿の部分の幅が狭い場合のリスク | 緊急車両の進入困難、大型車両の通行支障 |

| 購入時の注意点 | 竿の部分の幅だけでなく、通路全体の形状や長さ、旗の部分までの通路に障害物がないか、高低差、将来的な増改築や建替えなども考慮 |

| メリット | 価格が比較的安価 |

| デメリット | 接道に関する制約 |

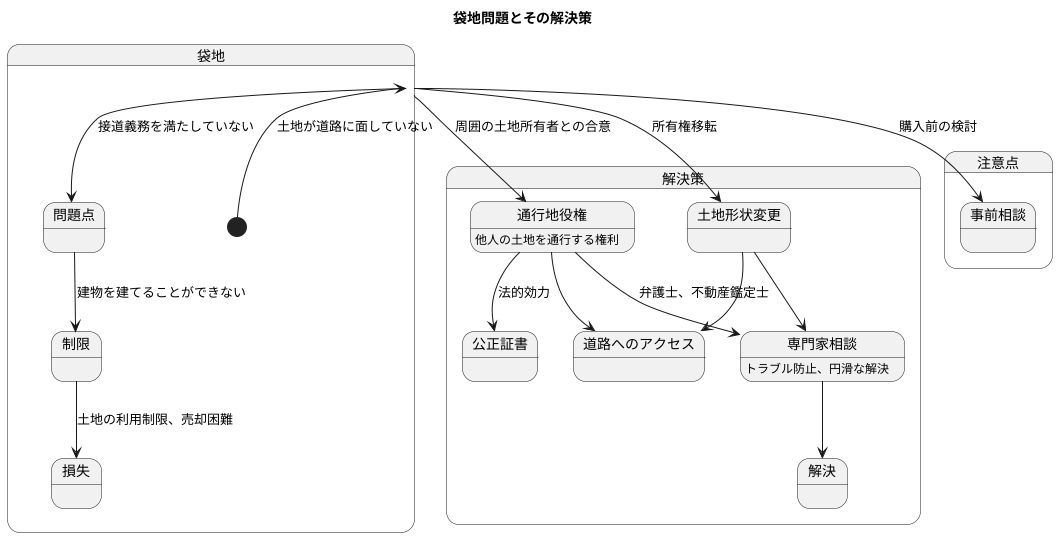

袋地の課題

囲まれた土地、いわゆる袋地は、周囲を他人の土地に囲まれて道路に直接面していない土地のことを指します。このような土地は、建物などを建てる際に必要な道路への接続部分、すなわち接道義務を満たしていないため、原則として建物を建てることができません。そのため、袋地の所有者は土地の利用に大きな制限を受け、売却も難しくなるなど、経済的な損失を被る可能性があります。

袋地を有効に利用するためには、どのように道路に接続するかを確保する必要があります。具体的には、周囲の土地の所有者と話し合い、通行するための権利、すなわち通行地役権を設定する方法が一般的です。通行地役権とは、他人の土地の一部を通行するために認められた権利で、袋地の所有者はこれにより道路へのアクセスが可能になります。この通行地役権は、当事者間で合意の上、公正証書として作成することで、法的に有効なものとなります。また、所有権を移転して、袋地の土地を道路に面するように形状を変える方法もありますが、いずれも複雑な手続きが必要となります。

これらの手続きは、法律の専門知識が必要となるだけでなく、関係者との調整や交渉も必要となるため、時間と費用がかかる場合があります。場合によっては、関係者間の話し合いがまとまらず、裁判での解決が必要になるケースもあります。そのため、袋地を購入しようとする場合は、将来どのように土地を利用できるか、また、袋地の状態を解消できる見込みがあるかを慎重に検討する必要があります。事前に専門家、例えば弁護士や不動産鑑定士などに相談し、助言を得ることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な解決を図ることが重要です。また、既に袋地を所有している場合でも、専門家に相談することで、解決策を見つけることができるかもしれません。

接道義務の確認方法

土地を購入する際、必ず確認しなければならない事項の一つに接道義務があります。これは、建築物を建てる土地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという規定です。この接道義務が満たされていないと、建物を建てることができません。そのため、土地の購入を検討する際には、事前に接道状況をしっかりと確認することが非常に重要です。

まず、土地の接道状況を確認する方法として、法務局で登記簿謄本を取得する方法があります。登記簿謄本には、地番、土地の形状、面積など、土地に関する基本的な情報が記載されています。これにより、対象となる土地の特定や、おおよその位置関係を把握することができます。次に、市町村役場の担当窓口で都市計画図と道路台帳を確認します。都市計画図は、その地域全体の都市計画の内容を示した図面で、対象となる土地が都市計画区域内にあるか、どのような用途地域に指定されているかなどを確認できます。道路台帳は、道路の幅員や位置などを記録したもので、対象となる土地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しているかを判断する際に重要な資料となります。これらの資料を照らし合わせることで、接道義務を満たしているかどうかをある程度判断することができます。

もし、ご自身で確認するのが難しい場合や、より詳細な情報を得たい場合は、土地家屋調査士や不動産会社といった専門家に相談することをお勧めします。専門家は、豊富な知識と経験に基づいて、接道状況に関する的確なアドバイスを提供してくれます。また、現地調査を実施することで、より正確な情報を得ることができます。

接道義務は、土地の利用に大きな影響を与えるため、購入前に必ず確認しておくべきです。専門家の助言を得ながら慎重に検討することで、将来のトラブルを避けることができます。さらに、土地の売買契約を結ぶ際には、接道義務に関する事項を明確に書き込んでおくことが大切です。これにより、売買後にトラブルが発生するリスクを減らすことができます。

| 確認事項 | 方法 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 接道義務 | 登記簿謄本(法務局) | 地番、土地の形状、面積など土地の基本情報 | 土地の利用に大きな影響を与えるため、購入前に必ず確認。 自身で確認が難しい場合は、土地家屋調査士や不動産会社に相談。 売買契約時には接道義務に関する事項を明記。 |

| 都市計画図(市町村役場) | 都市計画区域内か、用途地域指定など | ||

| 道路台帳(市町村役場) | 道路の幅員、位置など |