街づくりの羅針盤:マスタープラン解説

不動産の疑問

先生、「マスタープラン」ってよく聞くんですけど、一体どんなものなんですか?不動産の本を読んでいるとよく出てくるんですが、建築と何か関係があるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問ですね。マスタープランとは、簡単に言うと町づくりの設計図のようなものです。大きな建物を建てる時の設計図のように、町全体をどのように発展させていくか、どんな施設が必要か、などを決めた計画のことです。だから、不動産や建築にも深く関わっていますよ。

不動産の疑問

設計図!なるほど。じゃあ、勝手に作っていいものじゃなくて、ちゃんと決められたルールがあるんですね?

不動産アドバイザー

その通り! 住んでいる人たちの意見を聞きながら、委員会を作って、説明会を開いたり、アンケートを取ったりして、みんなが納得するような計画を作るんです。法律でも、都市計画法で決められています。

マスタープランとは。

「土地や建物」と「建物を作る」ことに関する言葉である『全体計画』について説明します。この全体計画とは、基本となる総合的な計画のことで、都道府県や市町村が、まちづくりの方向性を決めるものです。この全体計画を作る際には、住民の意見を反映させるため、計画を作る委員会を立ち上げたり、説明会を開いたり、アンケート調査などを行います。また、都市計画法という法律では、市町村の都市計画に関する基本的な方針を都市計画全体計画と呼んでいます。これは、都市計画法第18条の2に書かれています。さらに、都道府県が定める都市計画区域全体計画というものもあり、これは都市計画法第6条の2に書かれていて、都市計画区域の整備、開発、保全の方針とされています。

計画の全体像

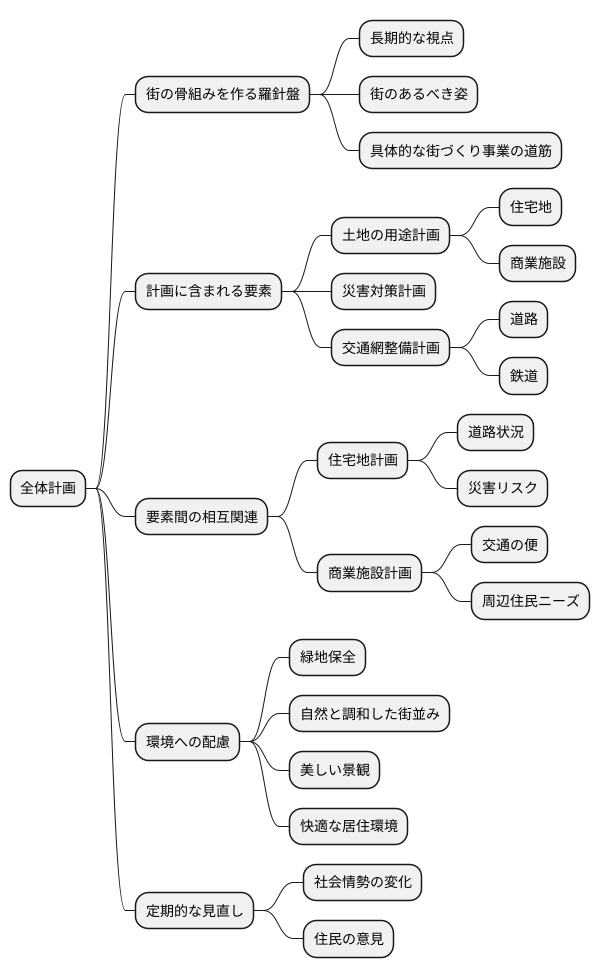

街づくりを進める上で、将来の街の姿を描く設計図のようなものが不可欠です。これを「全体計画」と呼びます。この計画は、街の骨組みを作る羅針盤として、長期的な視点に立って、街のあるべき姿を描き出し、具体的な街づくり事業の道筋を示すものです。「全体計画」は、単に建物を建てるといった話ではなく、街全体をどのように発展させていくかという、大きな視点に立った計画です。

この「全体計画」の中には、様々な要素が含まれています。例えば、どこに住宅地を整備し、どこに商業施設を配置するかといった土地の用途を決める計画、人々が安全に暮らせるように災害に備える計画、そして、道路や鉄道といった交通網をどのように整備していくかという計画などです。これらの要素は、それぞれが独立しているのではなく、互いに密接に関連し合っています。例えば、住宅地を計画する際には、周辺の道路状況や災害リスクを考慮する必要がありますし、商業施設を配置する際には、交通の便や周辺住民のニーズを踏まえる必要があります。

さらに、「全体計画」は、環境への配慮も重要な要素です。緑地を保全したり、自然と調和した街並みを形成したりすることで、美しい景観を維持し、人々が快適に暮らせる環境を創り出すことが求められます。また、「全体計画」は、一度作成したら終わりではなく、社会情勢の変化や住民の意見などを踏まえ、定期的に見直す必要があります。

このように、「全体計画」は、街の未来を形作るための重要な指針であり、より良い街づくりを実現するための基盤となります。この計画に基づいて、具体的な事業が一つ一つ実行されることで、調和のとれた、住みよい街が実現していくのです。

法的な位置づけ

街づくりを円滑に進めるための指針となる計画、いわゆるマスタープランは、法に基づいた位置づけが明確に定められています。この計画は、都市計画法という法律に基づいて作成され、この法律では、市町村が定める都市計画の土台となる方針を「都市計画マスタープラン」と呼んでいます。また、都道府県が定める、都市計画区域の整備、開発、保全に関する方針を「都市計画区域マスタープラン」と定めています。これらの計画は、法的裏付けを持つことに大きな意味があり、街づくりの方向性をはっきりと示し、計画的な開発を進めるための強力な道具となります。

都市計画マスタープランは、市町村が自らの地域特性や将来像を踏まえて作成するものです。人口の増減予測、産業構造の変化、防災対策への備えなど、様々な要素を考慮に入れながら、土地利用、交通網の整備、公共施設の配置など、都市の将来像を具体的に描き出すことが求められます。この計画に基づき、具体的な開発事業が進められることで、無秩序な開発を防ぎ、調和のとれた街づくりを実現できます。

さらに、これらの計画は、上位計画との整合性も重視されます。国土利用計画や都道府県の計画との調和が求められ、国全体、そして地域全体のバランスのとれた発展を目指します。例えば、国土利用計画で定められた自然環境の保全に関する方針を踏まえ、都市計画区域マスタープランでは、開発区域と保全区域を適切に区分する必要があります。このように、様々な計画が互いに連携することで、持続可能な社会の実現に貢献します。

法的な裏付けのあるマスタープランは、単なる理想像ではなく、実現可能な目標となります。行政、民間企業、地域住民が、この計画を共有し、協力して街づくりに取り組むことで、より良い地域社会を築き上げていくことができるのです。

| 計画の種類 | 策定主体 | 計画の内容 | 位置づけ・目的 |

|---|---|---|---|

| 都市計画マスタープラン | 市町村 | 土地利用、交通網の整備、公共施設の配置など、都市の将来像 | 都市計画の土台となる方針。無秩序な開発を防ぎ、調和のとれた街づくりを実現。 |

| 都市計画区域マスタープラン | 都道府県 | 都市計画区域の整備、開発、保全に関する方針 | 上位計画との整合性を図り、国全体、地域全体のバランスのとれた発展を目指す。 |

住民参加の重要性

街づくりは、そこに暮らす人々の生活の土台となる大切なものです。だからこそ、街の将来像を描く設計図であるマスタープランには、住民の皆様の声を丁寧に反映させることが何よりも重要になります。なぜなら、実際にそこで生活し、日々の暮らしを営むのは住民の皆様自身だからです。

マスタープランを作る過程では、住民の皆様に計画の内容を分かりやすく説明し、ご意見を伺うための説明会を開催します。また、より多くの住民の皆様から幅広くご意見を集めるために、アンケート調査なども行います。寄せられたご意見の一つ一つを真摯に受け止め、計画に活かしていくことが大切です。

さらに、より実効性のある、実現可能な計画とするためには、住民代表の方々や街づくりの専門家などで構成される委員会を設けます。この委員会では、マスタープランの内容について何度も議論を重ね、より良いものへと練り上げていきます。住民代表の方々は、地域社会の声を代弁する重要な役割を担っており、専門家は、専門的な知識や経験に基づいた助言を行います。これらの意見交換を通して、地域の実情に即した、かつ将来を見据えた計画を作成していきます。

街づくりは、行政だけで進めるものではありません。住民の皆様と行政が協力し合い、共に未来の街を創造していくことが重要です。マスタープランは、そのための大切な道しるべとなるものです。住民の皆様の積極的な参加をお待ちしております。

計画の期間と見直し

街づくりの指針となる総合計画、いわゆるマスタープランは、おおむね10年間という期間を念頭に立てて作成されます。これは、長期的な視点に立ち、街の将来像を描き、段階的に実現していくためです。しかし、10年という歳月は、社会の様々な面で大きな変化が生じうる期間でもあります。例えば、国内外の経済状況が大きく変動したり、技術革新によって人々の暮らしが大きく変わったりする可能性があります。また、地域の人口構成の変化も無視できません。少子高齢化の進展や、都市部への人口集中、地方の過疎化など、人口動態の変遷も街づくりに大きな影響を与えます。

こうした社会情勢、経済状況、人口動態の変化といった、街を取り巻く環境の変化に対応するために、マスタープランは定期的な見直しが必要です。あらかじめ定められた期間ごとに見直しを行い、計画の内容が現状に即したものになっているか、将来の街の姿に合致しているかを確認します。また、計画期間中に、当初は予想していなかった出来事が起こる可能性も常に考慮しなければなりません。例えば、自然災害や感染症の流行といった予期せぬ事態が発生した場合、計画を柔軟に見直し、迅速に対応できる仕組みを備えておくことが重要です。

見直しを行う際には、過去の計画でどのような成果があったのか、どのような課題が残されたのかを検証します。成功事例を分析し、その要因を探ることで、より効果的な施策を立案することができます。また、課題を明確化することで、改善すべき点を洗い出し、今後の計画に反映させることができます。さらに、将来の社会状況や経済動向、人口予測などを考慮しながら、街の将来像を改めて描き、実現に向けて必要な施策を検討します。このように、継続的な評価と見直しを行い、時代に適応した、持続可能な街づくりを実現していくことが重要です。マスタープランは、街の成長と発展を支える羅針盤であり、その羅針盤を常に最新の状態に保つことが、より良い街の未来へと繋がるのです。

| マスタープラン(総合計画) | 詳細 |

|---|---|

| 計画期間 | おおむね10年間 |

| 目的 | 長期的な視点に立ち、街の将来像を描き、段階的に実現していく |

| 見直しの必要性 | 社会情勢、経済状況、人口動態の変化といった、街を取り巻く環境の変化に対応するため |

| 見直しの内容 |

|

| 見直しの方法 |

|

| 継続的な評価と見直しの重要性 | 時代に適応した、持続可能な街づくりを実現するため |

実現に向けて

街の将来像を示した計画は、絵に描いた餅では意味がありません。実現のためには、具体的な行動計画と確実な実行が必要です。計画を実行に移すには、いくつもの課題を乗り越えなければなりません。

まず、関係機関との協力体制が不可欠です。関係機関とは、例えば、都市計画に関わる部署、道路や公園などの整備を行う部署、そして地域住民の代表などを指します。これらの機関と綿密な連携を取り、計画の進捗状況や課題を共有し、協力して解決策を探る必要があります。

次に、事業に必要な費用を確保しなければなりません。計画を実行するには、多額の費用がかかる場合があります。そのため、国や地方公共団体からの補助金や、民間からの投資などを活用し、財源を確保することが重要です。財源の確保は、計画の実現可能性を左右する重要な要素となります。

そして、限られた資源の中で、事業の優先順位を明確にする必要があります。すべての事業を一度に進めることは難しい場合が多いため、どの事業を優先的に実施するかを判断しなければなりません。優先順位を決める際には、地域住民のニーズや、街全体のバランスなどを考慮する必要があります。

さらに、計画の内容を地域住民に分かりやすく説明し、理解と協力を得ることも重要です。住民説明会などを開催し、計画の目的や内容、メリットなどを丁寧に説明する必要があります。また、住民からの意見や要望を聞き、計画に反映させることで、住民の合意形成を図ることが大切です。行政、住民、事業者など、街づくりに関わる様々な人々が協力し、共通の目標に向かって努力することで、計画に描かれた理想の街を実現できるでしょう。街づくりの未来は、私たちの行動にかかっています。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 関係機関との協力体制の構築 | 都市計画部署、道路・公園整備部署、地域住民代表等と連携し、計画の進捗状況や課題を共有、協力して解決策を探る |

| 事業に必要な費用の確保 | 国や地方公共団体からの補助金、民間からの投資などを活用し、財源を確保 |

| 限られた資源の中での事業の優先順位決定 | 地域住民のニーズや街全体のバランスを考慮し、優先順位を決定 |

| 計画の内容を地域住民への説明と理解・協力の獲得 | 住民説明会等を開催し、計画の目的や内容、メリットを説明、住民からの意見や要望を聞き、計画に反映、合意形成を図る |

私たちの街の未来

私たちの街の未来は、私たち自身の手で形作られるものです。その未来図を描く重要な計画、それが街の将来像計画です。この計画は、街の進むべき方向を示す羅針盤のような役割を果たし、より良い街を築くための土台となるものです。 街の将来像計画は、行政だけで作り上げるものではありません。街に住む一人ひとりの声が、計画をより具体的に、より現実的なものへと変えていく力となります。

街の将来像計画に関わる方法は様々です。例えば、計画の内容を分かりやすく説明する会合に出席し、直接話を聞くことができます。また、配られる質問用紙に自分の考えを書き込んで提出したり、意見交換の場に参加して積極的に発言する場も設けられています。自分の意見が街の未来に反映されるまたとない機会ですので、ぜひ積極的に参加してみましょう。 さらに、地域活動への参加も、街づくりに貢献する大切な方法の一つです。地域の清掃活動や祭りへの参加、子供たちのための行事など、地域活動を通して住民同士の繋がりを深めることは、より住みよい街を作る上で欠かせません。

街をより良くしたい、そんな思いを皆で共有し、共に未来を創造していくことが大切です。街の将来像計画は、そのための道しるべとなるでしょう。 行政と住民が協力し、知恵を出し合い、共に手を取り合って未来へと進んでいくことで、私たちの街は、より明るく、より住みやすい場所へと変わっていくはずです。私たちの街の未来は、私たちの手の中にあります。共に、より良い未来を築き上げていきましょう。

| テーマ | 内容 | 参加方法 |

|---|---|---|

| 街の将来像計画 | 街の進むべき方向を示す羅針盤。より良い街を築くための土台。 |

|

| 地域活動 | 住民同士の繋がりを深め、より住みよい街を作る。 |

|