位置指定道路:建築可能な私道とは?

不動産の疑問

先生、「位置指定道路」ってよく聞くんですけど、普通の道路と何が違うんですか?

不動産アドバイザー

良い質問ですね。位置指定道路は、簡単に言うと、私道だけど、建築基準法上は道路として認められる道のことです。幅が4メートル以上あり、都道府県知事や市町村長から指定を受けていることが条件です。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、私道でも家が建てられるってことですか?

不動産アドバイザー

そうです。位置指定道路に接している土地なら、家が建てられます。ただし、道路の中への建築制限や、建物を道路から後退させること、角を斜めに切ること、舗装の構造など、いくつか基準があるので注意が必要です。

位置指定道路とは。

『位置指定道路』とは、幅が4メートル以上の私道で、都道府県知事や市町村長などの特定の行政機関から指定を受けた道路のことです。この指定を受けた私道は、建築基準法で定める道路とみなされるため、この道路に面した土地には住宅を建てることができます。また、道路内での建築制限や、建物の後退距離、角地の斜め切り、舗装の構造についても基準が決められています。

位置指定道路とは

位置指定道路とは、特定の行政庁(都道府県知事や市町村長など)から、建築基準法上の道路として指定を受けた幅4メートル以上の私道のことを指します。

私道とは、個人が所有し管理する道路で、一般的には所有者や関係者のみが利用できます。しかし、ある土地が公道に接しておらず、建築基準法の道路に2メートル以上接する要件を満たせない場合、建築物を建てることができません。そこで、位置指定道路の制度が活用されます。

土地所有者が私道を位置指定道路として指定を受けるためには、道路の幅員が4メートル以上あること、また、安全な通行を確保するための構造になっていることなど、一定の基準を満たす必要があります。行政庁による審査を経て、基準を満たしていると認められれば、その私道は位置指定道路として指定されます。

位置指定道路に指定されると、その私道は建築基準法上の道路とみなされます。つまり、その私道に2メートル以上接している土地は、建築基準法の道路に接している要件を満たすことになり、建物の建築が可能になります。

ただし、位置指定道路は公道とは異なり、所有や維持管理はあくまで私的な責任で行われます。道路の清掃や補修などは、所有者自身で行う必要があります。また、将来、道路の拡張や改良が必要になった場合、所有者はこれに対応する義務を負います。このように、位置指定道路は、公道に接していない土地に建築物を建てることを可能にする一方で、所有者には一定の責任と負担を伴うことを理解しておく必要があります。

特に都市計画区域内では、土地の有効活用を図る上で、位置指定道路は重要な役割を担っています。公道に面していない土地でも、位置指定道路の制度を活用することで、建物を建築できるようになり、土地の価値を高めることができるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 位置指定道路の定義 | 特定の行政庁から、建築基準法上の道路として指定を受けた幅4メートル以上の私道 |

| 位置指定道路の目的 | 公道に接していない土地に建築物を建てることを可能にするため |

| 指定要件 | 道路幅員4メートル以上、安全な通行を確保するための構造等 |

| 指定の効果 | 私道が建築基準法上の道路とみなされ、建築が可能になる |

| 所有と維持管理 | 私的な責任による(所有者負担) |

| 所有者の義務 | 道路の清掃、補修、将来の拡張・改良への対応 |

| 都市計画区域内での役割 | 土地の有効活用、土地の価値向上 |

建築基準法上の道路

建物を作るための法律である建築基準法には、安全や衛生、街づくりの調和を守るための様々な決まりがあります。中でも、道路に関する決まりはとても大切です。道路は建物への行き来のためだけでなく、災害時に逃げるための道でもあるからです。建築基準法では、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと建物を建てることができません。これは、火事を消したり病人を運んだりする緊急自動車が建物に近づけるようにするため、そして、逃げる道を確保するためです。

ところで、皆さんは位置指定道路という言葉を聞いたことがありますか?位置指定道路とは、個人が所有する私道でありながら、建築基準法では公道と同じように扱われる道路のことです。位置指定道路に接していれば、先ほどお話した幅4メートル以上の道路に2メートル以上接する、という条件を満たすことになるので、私道に面した土地でも建物を建てることができるのです。これは、土地の有効活用に大きく貢献しています。

しかし、位置指定道路はあくまでも私道なので、その維持管理は所有者や関係者が責任を持って行わなければなりません。道路の幅や舗装の状態など、建築基準法の決まりを守ることが必要です。例えば、道路の幅が狭くなっていたり、舗装が壊れていたりすると、緊急自動車が通れなくなったり、避難の妨げになる可能性があります。ですから、位置指定道路に面した土地を購入する際には、道路の管理状況についてもきちんと確認することが大切です。また、将来、自分たちが維持管理の責任を負うことになるかもしれない、ということも覚えておかなければなりません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建築基準法における道路の要件 | 原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接する必要がある |

| 理由 | 緊急車両の通行と避難経路の確保 |

| 位置指定道路 | 個人所有の私道だが、建築基準法上は公道として扱われる |

| 位置指定道路のメリット | 私道に面した土地でも建物を建てることが可能になる |

| 位置指定道路の維持管理 | 所有者や関係者が責任を持つ |

| 位置指定道路の注意点 | 道路の幅や舗装の状態など、建築基準法の決まりを守ることが必要。購入時には管理状況の確認が重要。将来、維持管理の責任を負う可能性がある。 |

位置指定のメリット

位置指定道路の最大の利点は、私道に面した土地に建物を建てられるようになることです。建築基準法では、道路に面していない土地には建物を建てることができません。私道は、一般的にはこの道路に該当しないとされています。しかし、位置指定道路として指定を受けると、建築基準法上の道路とみなされ、建物を建てることが可能になります。これは、土地の価値を大幅に高める大きな要因となります。

また、位置指定道路は、公道と同じように、災害時の避難路としての役割も担います。幅4メートル以上の道路が確保されることで、避難経路の安全性が向上し、緊急車両の通行も円滑になります。火災発生時など、一刻を争う状況において迅速な対応が可能となり、地域住民の安全確保に繋がります。

さらに、位置指定道路は、地域住民の生活道路としても役立ちます。近隣住民が日常的に利用する道路となることで、地域全体の利便性向上に貢献し、暮らしやすさを向上させる効果も期待できます。たとえば、高齢者や障害者の移動の負担軽減、子供の通学路の安全確保など、様々なメリットが考えられます。

ただし、位置指定を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。道路の幅員が4メートル以上であること、道路の構造が一定の基準を満たしていること、そして排水設備が適切に整備されていることなどが求められます。また、維持管理についても、所有者や関係者が責任を持って行わなければなりません。定期的な清掃や補修を行い、良好な状態を保つ必要があります。維持管理費用については、所有者や関係者間で事前に協議し、負担方法を明確にしておくことが重要です。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 土地の価値向上 | 私道に面した土地に建物を建てられるようになり、土地の価値が大幅に向上します。 |

| 災害時の安全確保 | 幅4メートル以上の道路が確保されることで、避難経路の安全性が向上し、緊急車両の通行も円滑になります。 |

| 地域住民の生活向上 | 高齢者や障害者の移動の負担軽減、子供の通学路の安全確保など、地域全体の利便性向上に貢献します。 |

| 位置指定道路の要件 | 維持管理 |

|---|---|

| 道路の幅員が4メートル以上であること 道路の構造が一定の基準を満たしていること 排水設備が適切に整備されていること |

所有者や関係者が責任を持って定期的な清掃や補修を行い、良好な状態を保つ必要があります。 維持管理費用については、所有者や関係者間で事前に協議し、負担方法を明確にしておくことが重要です。 |

道路の維持管理

私道である位置指定道路は、所有者や関係者が責任を持って維持管理を行う必要があります。維持管理を怠ると、道路としての機能が損なわれ、通行の妨げになるだけでなく、建築基準法で定められた道路としての条件を満たせなくなる可能性があります。

位置指定道路の維持管理には、具体的にどのような作業が必要なのでしょうか。まず、日常的な清掃活動が挙げられます。落ち葉やゴミを取り除き、道路を清潔に保つことは、快適な通行環境を維持するために重要です。次に、冬期の除雪作業も欠かせません。積雪や凍結は、通行の安全を脅かす大きな要因となります。適切な除雪体制を整え、安全な通行を確保する必要があります。さらに、路面の補修も重要な作業です。ひび割れや陥没などを放置すると、道路の劣化が進行し、大きな事故につながる恐れがあります。定期的な点検と迅速な補修が必要です。そして、排水設備の整備も忘れてはなりません。雨水などが適切に排水されないと、路面の冠水や地盤の沈下を引き起こす可能性があります。排水設備の点検と清掃を定期的に行い、良好な状態を保つ必要があります。

これらの維持管理には、当然ながら費用が発生します。費用の負担方法としては、所有者や関係者で分担する方法や、維持管理組合を設立して共同で負担する方法などが考えられます。維持管理組合を設立することで、計画的かつ効率的な維持管理を行うことができます。また、各自治体によっては、維持管理費用の一部を補助する制度を設けている場合がありますので、確認してみる価値があります。位置指定道路の維持管理は、道路を利用する人々の安全と快適な暮らしを守る上で欠かせません。所有者や関係者は、その責任をしっかりと認識し、適切な維持管理に努める必要があります。良好な道路環境を維持することは、地域社会全体の利益につながるのです。

| 項目 | 内容 | 費用負担 |

|---|---|---|

| 日常清掃 | 落ち葉やゴミの除去など、道路を清潔に保つ | 所有者・関係者での分担、維持管理組合、自治体補助 |

| 冬期除雪 | 積雪や凍結への対策で安全な通行を確保 | |

| 路面補修 | ひび割れや陥没の補修で事故防止 | |

| 排水設備整備 | 冠水や地盤沈下防止のための点検と清掃 | |

| 維持管理組合 | 計画的かつ効率的な維持管理を行うための組織 |

位置指定を受けるための手続き

家を建てる際、敷地が道路に接していない場合は、建築基準法で定められた道路に接している必要があります。しかし、現地の道が建築基準法上の道路として認められていない場合、どうすれば良いのでしょうか。その一つの解決策が、位置指定道路の制度です。

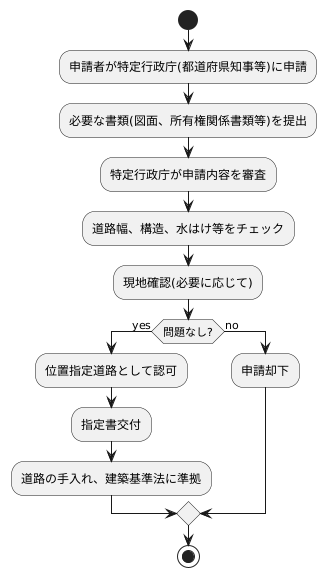

位置指定道路とは、建築基準法上の道路ではない私道について、特定の行政庁から道路としての指定を受けることで、建築基準法上の道路とみなす制度です。では、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。

まず、位置指定を受けたい私道の所有者もしくは関係者が、都道府県知事や市町村長などの特定行政庁に申請を行います。申請には、位置指定を希望する私道の場所、形、幅、構造などを明らかにした図面や書類が必要です。たとえば、道路の幅員を正確に測量した図面や、所有権の関係を示す書類などが求められます。申請に必要な書類は特定行政庁によって異なる場合があるので、事前に確認しておくことが重要です。

申請を受理した特定行政庁は、申請内容が建築基準法の規定に合致しているか審査を行います。審査では、道路の幅や構造、水はけ設備の有無、周りの土地の使われ方などがチェックされます。道路の幅員が4メートル未満の場合は、セットバックが必要になる場合もあります。また、必要に応じて、担当者が現地へ出向き、直接状況を確認することもあります。審査の結果、問題がなければ位置指定道路として認められます。

位置指定が完了すると、特定行政庁から位置指定道路の指定書が交付されます。一度指定を受けると、その効力はその後も続きます。ただし、道路の形や構造が変わる、あるいは道路としての利用が無くなった場合は、指定の効力が無くなることもあります。そのため、位置指定を受けた後も、道路の手入れを適切に行い、建築基準法の規定に沿った状態を保つことが大切です。また、位置指定道路は通行の用に供されている必要がありますので、通行を妨げるような物を置かないように注意しましょう。