囲炉裏:日本の伝統的な暖房と調理

不動産の疑問

先生、「囲炉裏」って、どういうものですか?昔の家の暖房器具みたいなものですよね?

不動産アドバイザー

そうだよ。囲炉裏は、昔の日本の家で、部屋の床に四角く穴を掘って、そこに灰を敷き詰めて火を焚く場所のことだね。暖房として使われたのはもちろん、煮炊きにも使われたんだよ。

不動産の疑問

へえー、暖房と煮炊きの両方ですか!でも、部屋の中に火を焚くのは危なくないんですか?

不動産アドバイザー

確かに、火を使うので危険性もあったね。でも、囲炉裏の周りは土や石で囲ってあったし、床も板敷きにするなど、火事にならないように工夫されていたんだよ。それに、家族が集まって暖をとったり、食事をしたりする大切な場所だったんだ。

囲炉裏とは。

家屋の中にある、床に作られた炉のことを『囲炉裏』といいます。日本の昔ながらの家屋では、居間に設けられ、暖をとったり、料理をしたりするために使われてきました。床の一部をくりぬいて灰を敷き詰め、火を焚いて使います。ふつうは、板張りの部屋に見られます。

囲炉裏とは

囲炉裏とは、日本の昔ながらの家屋でよく見られた、屋内に作られた炉のことです。床の一部を四角く掘り下げ、その部分に灰を厚く敷き詰めて、木を燃やすことで暖を取ったり、料理をしたりしていました。 現代の住宅では、ガスコンロやストーブといった便利な機器の普及に伴い、囲炉裏を見かける機会は少なくなりました。しかし、古民家を改装した飲食店や旅館などでは、今もなお囲炉裏が現役で使われている場合もあります。囲炉裏は、単なる暖房器具や調理器具としての役割だけでなく、家族や地域社会の繋がりを象徴する大切な存在でもありました。人々は囲炉裏の周りに集まり、火を囲みながら温もりを分かち合い、語り合ったり、食事を一緒にしたりすることで、互いの絆を深めてきました。囲炉裏端での団らんの様子は、家族の温かさや地域の和やかさを象徴する情景と言えるでしょう。また、囲炉裏の火は、人々の生活の中心にあり、温もりだけでなく、安らぎも与えてくれる存在でした。パチパチと燃える薪の音、ゆらゆらと揺らめく炎、立ち上る煙の香り。これら五感を刺激する要素が、人々に心の安らぎと癒しを与えてくれていたのです。囲炉裏には、火を扱うための道具も様々あります。自在鉤(じざいかぎ)と呼ばれる天井から吊るされた鉤(かぎ)で鍋や釜の高さを調節したり、火吹き竹で空気を送り込み火力を調整したりと、先人たちの知恵が詰まった道具が用いられてきました。現代の生活では囲炉裏を目にする機会は少なくなりましたが、日本の伝統的な暮らしを象徴する存在として、今もなお私たちの心に温かい記憶を残しています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 日本の昔ながらの家屋でよく見られた、屋内に作られた炉。床の一部を四角く掘り下げ、灰を厚く敷き詰め、木を燃やす。 |

| 用途 | 暖房、調理 |

| 現状 | 現代ではガスコンロやストーブの普及により減少。古民家改装の飲食店や旅館などで現役で使用される場合も。 |

| 社会的役割 | 家族や地域社会の繋がりを象徴。人々は囲炉裏の周りに集まり、温もりを分かち合い、語り合い、食事を共にし、絆を深めた。 |

| 心理的効果 | 火の温もり、パチパチと燃える薪の音、ゆらゆらと揺らめく炎、立ち上る煙の香りなど五感を刺激し、安らぎと癒しを与える。 |

| 関連道具 | 自在鉤(じざいかぎ):天井から吊るされた鉤で鍋や釜の高さを調節。火吹き竹:空気を送り込み火力を調整。 |

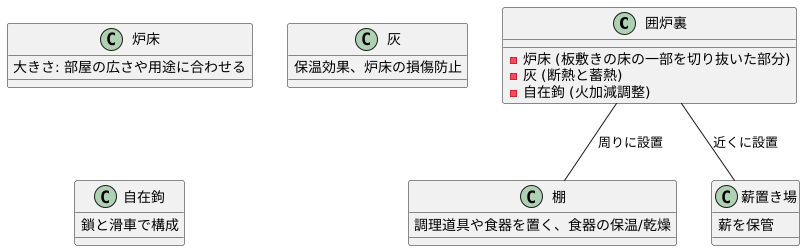

囲炉裏の構造

囲炉裏は、日本の伝統的な住居において暖房や調理に使用されてきた、床に設置された炉です。その構造は、安全性と効率性を考慮して緻密に設計されています。

まず、囲炉裏を設置する際には、板敷きの床の一部を四角く切り抜きます。この切り抜かれた部分が炉床となり、火を焚く場所となります。炉床の大きさは、部屋の広さや用途に合わせて調整されますが、一般的には人が囲んで座れる程度の広さが確保されます。

炉床には、断熱と蓄熱の役割を果たす灰が厚く敷き詰められます。灰は薪が燃えた後の灰を再利用することが多く、保温効果を高めるだけでなく、炉床の損傷を防ぐ役割も担います。この灰の上に薪を置いて燃やし、暖をとったり、調理をしたりします。

囲炉裏の上部には、自在鉤と呼ばれる金属製の道具が設置されていることが多くあります。自在鉤は、鎖で吊るされた鉤と、その鎖の長さを調整するための滑車から構成されています。この自在鉤を使うことで、鍋や釜を火にかけたり、火加減を調整したりすることができます。鎖の長さを変えることで、火からの距離を自在に変えられるため、煮炊き物や湯を沸かす際に非常に便利です。

囲炉裏の周りには、調理に使う道具や食器などを置くための棚が設けられている場合もあります。棚は、囲炉裏の熱を利用して食器を温めたり、乾燥させたりする役割も果たします。また、囲炉裏の近くには、薪を保管するための場所も確保されていることが一般的です。これらの工夫により、囲炉裏を中心とした効率的な作業空間が作り出されています。

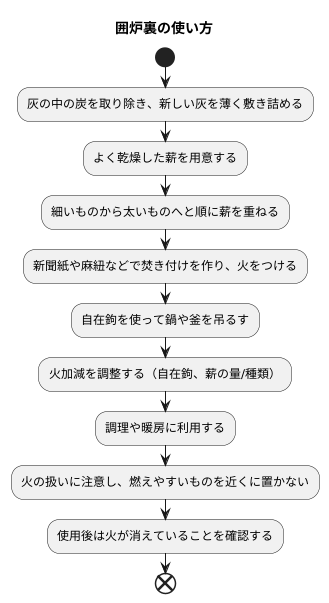

囲炉裏の使い方

囲炉裏は、日本の伝統的な暖房設備であり、調理にも使われてきました。その使い方を詳しく説明します。まず、囲炉裏を使う前に、灰の中に埋もれている炭を取り除き、新しい灰を薄く敷き詰めます。これは、空気の通り道を確保し、火がつきやすくするためです。次に、よく乾燥した薪を用意します。湿った薪を使うと煙が多く発生し、火がつきにくいためです。薪は、細いものから太いものへと順に重ねていきます。こうすることで、火が安定して燃えやすくなります。

火をつけるときは、新聞紙や麻紐などを使い、焚き付けを作ります。焚き付けに火をつけ、周りの薪に燃え移るようにします。火が安定してきたら、自在鉤を使って鍋や釜を吊るします。自在鉤は、鎖の長さを調整することで火加減を調節できる便利な道具です。囲炉裏では、煮物や焼き物、炒め物など、様々な調理が可能です。

火加減の調整は、自在鉤の高さを変えるだけでなく、薪の量や種類を変えることでも行います。強い火力を必要とする場合は、薪をたくさんくべたり、火力の強い薪を使います。逆に、弱火でじっくり煮込みたい場合は、薪の量を減らしたり、火力の弱い薪を使います。囲炉裏の火は、調理だけでなく、部屋を暖めるのにも役立ちます。冬場は、囲炉裏の火で暖を取りながら家族で団欒を楽しむことができます。

しかし、囲炉裏を使う際には、火の扱いに十分注意する必要があります。火災を防ぐためにも、常に周囲に気を配り、燃えやすいものを近くに置かないようにしましょう。また、使用後は必ず火が消えていることを確認し、灰の中に火種が残っていないか確認することも重要です。適切な使い方と安全への配慮を心がけることで、囲炉裏を安全に楽しむことができます。

囲炉裏の種類

囲炉裏は、日本の伝統的な暖房設備であり、調理にも使われてきました。その種類は、大きさや形、材料、そして設置方法などによって様々です。大きく分けると、床に直接設置する「地炉」と、床から少し高く設置する「居炉」があります。

地炉は、主に農家などで使われてきた形式です。地面を掘り下げて炉を築き、土間の一部に設置します。大きな鍋や釜を置くことができ、煮炊きや湯沸かしはもちろん、農作業で使う道具の乾燥、冬の暖房など、生活の中心として活躍しました。規模の大きい農家では、複数の地炉を設けることもありました。大家族が集まり、囲炉裏を囲んで暖をとったり、食事をしたりする光景は、日本の農村風景を象徴するものでした。

一方、居炉は、主に武家屋敷や商家などで使われてきました。床から一段高くした炉壇の上に設置するため、地炉に比べて設置場所の自由度が高く、部屋の中央に設置することも可能です。炉の周りには畳が敷かれ、囲炉裏端で火を眺めながら団欒を楽しむといった、洗練された空間を演出することができました。また、武家屋敷などでは、格式を重んじるために凝った装飾が施された囲炉裏も見られました。

材料としては、炉の壁に石や煉瓦を使うのが一般的ですが、地方によっては土を固めて作る場合もありました。炉の枠には木材が使われることが多く、欅や栗などの堅牢な木材が好まれました。

このように、囲炉裏の種類は、家の構造やそこに住む人々の暮らしぶり、そして地域の文化を反映しています。囲炉裏は単なる暖房設備や調理器具ではなく、日本の伝統的な生活文化を象徴する存在と言えるでしょう。

| 種類 | 設置場所 | 使用者 | 用途 | 材料 |

|---|---|---|---|---|

| 地炉 | 土間(地面を掘り下げて設置) | 農家 | 煮炊き、湯沸かし、農作業道具の乾燥、暖房 | 石、煉瓦、土 |

| 居炉 | 炉壇の上(床から一段高く設置) | 武家、商家 | 暖房、団欒、(格式を重んじる装飾) | 石、煉瓦、木材(欅、栗など) |

囲炉裏の維持管理

囲炉裏は、日本の伝統的な暖房設備であり、家の中心に位置することで家族の団らんの場としての役割も担ってきました。その温かみのある火と、パチパチと爆ぜる薪の音は、安らぎと癒しを与えてくれます。しかし、囲炉裏を安全に、そして長く使い続けるためには、適切な維持管理が欠かせません。

まず、日常的なお手入れとして重要なのが灰の処理です。囲炉裏を使用した後は、必ず灰を掻き出し、灰壺に移しましょう。灰が溜まりすぎると、空気の流れが悪くなり、燃焼効率が低下するだけでなく、一酸化炭素中毒の危険性も高まります。また、灰は湿気を吸いやすいので、乾燥した場所に保管するようにしてください。

次に、炉床の点検も大切です。炉床は、長年の使用によってひび割れや損傷が生じることがあります。ひび割れを見つけたら、耐火モルタルなどで補修を行いましょう。放置しておくと、火災の原因となる可能性があります。また、自在鉤や五徳などの金属部品も、定期的に点検し、錆や変形がないか確認しましょう。錆が発生した場合は、金属ブラシなどで丁寧に磨き落とし、防錆処理を施すと長持ちします。

さらに、薪の管理も囲炉裏の維持管理には欠かせない要素です。薪は、十分に乾燥した状態で保管することが重要です。湿った薪は燃えにくく、煙も多くなります。そのため、風通しの良い、雨風の当たらない場所に保管し、使用する前に十分に乾燥させましょう。

これらの維持管理を適切に行うことで、囲炉裏を安全に、そして末永く楽しむことができます。囲炉裏のある暮らしは、手間暇がかかることもありますが、その温もりと癒しは、何物にも代えがたいものです。囲炉裏を大切に使い、日本の伝統的な暖房文化を継承していきましょう。

現代における囲炉裏

かつて日本の住まいの中心であった囲炉裏は、近代化の流れとともに姿を消しつつありました。しかし近年、古民家再生の流行や、温故知新の考え方の広まりとともに、再び注目を集めています。古民家を改装した飲食店や宿泊施設では、囲炉裏を囲んでゆったりと食事を楽しんだり、炎の揺らめきに癒されたりするひとときが提供されています。囲炉裏の持つぬくもりと懐かしさは、現代社会の慌ただしさに疲れた人々の心に安らぎを与えてくれるのでしょう。

囲炉裏の魅力は、単なる暖房器具としての機能にとどまりません。囲炉裏を囲むことで、自然と人が集まり、会話が弾み、共同体の結びつきが強まります。家族や友人との団欒を楽しむ場としてはもちろん、地域住民の交流の場としても、囲炉裏は大切な役割を果たしてきたのです。現代社会においては、このような人と人とのつながりが希薄になりがちですが、囲炉裏はそうしたつながりを取り戻すきっかけとなるかもしれません。

また、囲炉裏は調理にも利用できます。囲炉裏で焼いた魚や野菜は、炭火の遠赤外線効果でふっくらと仕上がり、独特の香ばしさが楽しめます。囲炉裏端で調理をすることで、食の楽しみも広がり、家族の会話も増えるでしょう。さらに、薪を燃やすことで発生する灰は、畑の肥料として活用できます。現代の生活では廃棄物として処理されがちですが、囲炉裏の灰は自然に還元できる貴重な資源と言えるでしょう。

現代の技術を取り入れ、安全性や利便性を高めた新しいタイプの囲炉裏も開発されています。煙を効率的に排出する機能や、火力の調整機能などを備えた製品が登場し、現代の住宅にも導入しやすくなっています。囲炉裏のある暮らしは、日本の伝統文化に触れるだけでなく、環境への配慮や、持続可能な暮らしへの意識を高めることにもつながるのではないでしょうか。囲炉裏の持つ様々な魅力が見直され、現代の暮らしの中に新たな形で取り入れられることで、より豊かで温かい生活が実現するかもしれません。

| 囲炉裏のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 温故知新 | 古民家再生の流行や温故知新の考え方の広まりで再注目。古民家を改装した飲食店や宿泊施設で利用。 |

| 癒し効果 | 炎の揺らめきによる癒し効果。現代社会の慌ただしさに疲れた人々に安らぎを与える。 |

| コミュニケーション促進 | 囲炉裏を囲むことで自然と人が集まり会話が弾む。家族や友人との団欒、地域住民の交流の場となる。 |

| 調理への活用 | 炭火の遠赤外線効果で食材がふっくらと仕上がり、独特の香ばしさが楽しめる。食の楽しみを広げ、家族の会話も増える。 |

| 資源の活用 | 薪を燃やすことで発生する灰は畑の肥料として活用できる。 |

| 現代技術との融合 | 煙を効率的に排出する機能や火力の調整機能などを備えた製品が登場。現代の住宅にも導入しやすい。 |

| 環境への配慮 | 日本の伝統文化に触れるだけでなく、環境への配慮や持続可能な暮らしへの意識を高めることにつながる。 |