心洗われる庭の演出:つくばい

不動産の疑問

先生、「つくばい」って、不動産とか建築の分野でどういう意味ですか? 庭にある石の鉢みたいなものだって聞いたんですけど…

不動産アドバイザー

そうですね。「つくばい」は日本庭園によくある石造りの手水鉢のことです。茶室に入る前に手や口を清めるために使われます。不動産や建築の分野では、庭園の景観を構成する添景物として扱われます。

不動産の疑問

添景物…つまり、メインの建物じゃなくて、庭を彩るものの一部ってことですね。なんで「つくばい」っていう名前なんですか?

不動産アドバイザー

いい質問ですね。水を使うときに、人がしゃがんで低くなる姿勢、まるで這いつくばっているように見えることから、「つくばい(蹲踞)」と呼ばれるようになったんですよ。

つくばいとは。

「家や土地」と「建物」に関係する言葉である『つくばい』について説明します。『つくばい』とは、日本の庭を彩る飾り物のひとつで、和風な庭に置かれる石の手水鉢のことです。茶室へと続く庭や露地に設置され、お客さんが茶室に入る前に手や口をすすぐために使われます。水ですすぐ際、お客さんはかがんで低く身をかがめ、手水鉢の前にしゃがむような姿勢になります。このしゃがむ様子から『つくばい(蹲踞)』と呼ばれるようになったと言われています。

茶庭に欠かせない存在

茶庭の中心には、静寂と清らかさを象徴するつくばいがあります。茶室に入る前に、客人はこのつくばいで手と口を清めます。これは、ただ汚れを落とすためだけのものではありません。心の塵を洗い流し、茶室という特別な空間に相応しい心持ちで入るための精神的な準備を意味しています。

つくばいは、自然の趣を大切にした、様々な要素で構成されています。まず、水を受けるための蹲(つくばい)石。これは、自然石の風合いを生かしたもので、一つとして同じ形のものはありません。その上に置かれた前石は、客人がつくばいに近づきやすいように足場としての役割を果たします。湯桶を置くための台石である手燭石は、前石の横に据えられ、全体のバランスを整えています。また、つくばいの周りには飛び石が配置され、客人はこの飛び石を伝ってつくばいに近づきます。そして、背景には控えめな植栽が施され、静かで落ち着いた雰囲気を作り出します。

つくばいに欠かせないのが、控えめに流れる水の音です。水は筧(かけひ)から流れ落ち、蹲石に溜まり、静かにあふれ出ます。この水のせせらぎは、茶庭全体の静寂を際立たせ、訪れる人の心を落ち着かせます。また、水は常に流れていることから、常に変化し続ける自然を象徴しています。

このように、つくばいは、単なる水場ではなく、茶道の精神を体現する重要な要素となっています。その静寂と清らかさは、訪れる人に心の落ち着きを与え、茶室に入るための心構えを促し、茶の湯の世界へと誘うのです。

名前の由来

「つくばい」という名前の由来はその姿かたちと使い方から来ています。つくばいは地面近くに据えられており、水を汲むには深く腰をかがめなければなりません。その様子が、まるで人がしゃがんでいるように見えることから、「しゃがむ」という意味の「蹲踞(つくばい)」と呼ばれるようになったのです。この低い姿勢には、訪れる人が謙虚な気持ちで茶室に入るように促すという心遣いも込められています。

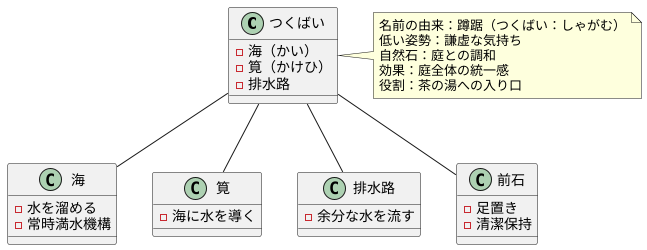

つくばいは、湯桶に水を溜めるための「海(かい)」と呼ばれる中心部分と、海に水を導く「筧(かけひ)」、そして余分な水を流すための「排水路」の三つの部分で構成されています。海には、常に新鮮な水が満ちているようにとの願いを込めて、水がたえず湧き出る仕掛けが施されていることが多いです。また、つくばいの周りには「前石」と呼ばれる平らな石が配置されています。これは、訪れる人が足を置く場所であり、同時につくばいの周りを清潔に保つ役割も担っています。

多くのつくばいは自然の石を組み合わせて作られています。自然石の持ち味を活かしたその姿は、木々や草花といった庭の風景にしっくりとなじみ、庭全体の統一感を生み出す効果も持っています。素材だけでなく、大きさや形も庭の広さや雰囲気に合わせて、様々な工夫が凝らされています。茶室に訪れる人は、つくばいで手を清めることで、日常生活の雑念を洗い流し、静かで落ち着いたひとときを過ごす準備を整えるのです。それは、茶の湯の世界へと誘う大切な入り口と言えるでしょう。

多様な種類とデザイン

つくばいには、実に様々な種類と形があります。庭の広さや雰囲気、家の外観に合わせて、多様な選択肢の中から選ぶことができます。まず、材料に着目すると、最もよく見かけるのは自然石をくり抜いて作られた手水鉢です。一つとして同じものがない自然石の表情は、庭に独特の風情を添えてくれます。この手水鉢に、竹などで作られた筧(かけい)から水が注がれる様子は、日本の伝統的な美意識を体現しています。筧から落ちる水の音は、周りの静けさを際立たせ、訪れる人の心を落ち着かせ、安らぎを与えてくれます。また、複数の石を組み合わせて作られるつくばいもあります。大小様々な石を組み合わせて、高低差や奥行きを出すことで、より立体感のある景観を演出できます。自然石の組み合わせは無限にあり、庭師の創意工夫が光る部分でもあります。さらに、灯籠と一体になったつくばいも見られます。夜には灯籠の明かりが手水鉢の水面を照らし、幻想的な雰囲気を醸し出します。近年では、現代的な感覚を取り入れたつくばいも増えてきました。例えば、金属やガラスといった新しい素材を用いたり、幾何学模様を取り入れたデザインなど、伝統を守りながらも新しい表現に挑戦する動きが見られます。このように、つくばいは伝統と革新が融合した美しい景観を生み出し、庭に彩りを添えるだけでなく、訪れる人にとって心癒される空間を演出してくれるのです。

| 種類 | 特徴 | 雰囲気 |

|---|---|---|

| 自然石のつくばい | 自然石をくり抜いて作られた手水鉢と竹の筧で構成。一つとして同じものがない自然石の表情が魅力。 | 日本の伝統的な美意識、静寂、安らぎ |

| 複数の石を組み合わせたつくばい | 大小様々な石を組み合わせて、高低差や奥行きのある立体的な景観を演出。庭師の創意工夫が光る。 | 変化に富んだ景観 |

| 灯籠と一体型のつくばい | 灯籠の明かりが水面を照らし、幻想的な雰囲気。 | 幻想的、神秘的 |

| 現代的なつくばい | 金属やガラスなどの新素材、幾何学模様など、現代的なデザインを取り入れる。 | 現代的、革新的 |

設置場所の重要性

茶庭につくばいを作る場所選びは、庭全体の見え方を考えて、じっくりと決めなくてはいけません。つくばいは、茶室に入る前に手を清めるためのものですから、多くの場合、茶室の入口の近くや、飛び石の近くに置かれます。こうすることで、お客さんが自然と手水を使うように促すことができるのです。

また、周りの木々や石の配置との調和も大切です。つくばい自体が庭全体のアクセントとなるように、置く場所や向きなどを工夫することで、より美しい景色を作り出すことができます。例えば、背の高い木を背景にしたり、低い石組みの近くに配置したりすることで、つくばいの存在感を際立たせることができます。また、石の配置や飛び石の道筋に合わせてつくばいを設置することで、庭全体に統一感を持たせることも可能です。

さらに、水はけや日当たりにも気を配る必要があります。じめじめとした場所に置くと苔が生えやすくなりますし、日当たりが良すぎると水に含まれるミネラル分が固まって白い汚れが付きやすくなります。ですから、適度に日が当たり、かつ水はけの良い場所を選ぶことが大切です。もし、どうしても日当たりが良い場所に設置しなければならない場合は、屋根をかけるなどして直射日光を遮る工夫をするのも良いでしょう。水はけが悪い場合は、地面に砂利を敷いたり、排水溝を設けるなどの対策が必要です。

このように、つくばいの設置場所を適切に選ぶことで、茶庭の美しさをより一層引き立て、訪れる人に心地よい空間を提供することができます。設置場所を検討する際には、景観だけでなく、実用性も考慮に入れることが大切です。

| 設置場所のポイント | 詳細 | 具体例 |

|---|---|---|

| 茶室からの導線 | 茶室の入口付近や飛び石の近くに設置し、自然と手水を使うように促す。 | |

| 周囲との調和 | 木々や石の配置との調和を考え、庭全体のアクセントとなるように配置する。 | 背の高い木を背景にする、低い石組みの近くに配置する |

| 水はけと日当たり | 適度に日が当たり、水はけの良い場所を選ぶ。 |

日当たりが良い場合は屋根をかける、 水はけが悪い場合は砂利を敷いたり排水溝を設ける |

心を豊かにする日本の美

水盤は、日本の伝統的な庭園において、なくてはならない大切な設備です。単なる手を清めるための道具ではなく、深い精神性と美意識を映し出す存在として、古くから大切にされてきました。

自然の石から作られた水盤は、一つとして同じ形はなく、それぞれが独特の風合いを持っています。長い年月を経て風化した石肌は、自然の力強さと美しさを静かに物語っています。苔むした石の表面に、澄んだ水が静かに満ちている様子は、見る人の心に静けさと安らぎを与えてくれます。また、水盤から流れ落ちる水の柔らかな音は、周囲の雑音を消し去り、静寂な空間を作り出します。鳥のさえずりや風の音と共に、水の音は自然の音楽となり、心を癒してくれるでしょう。

水盤は、日本のわびさびの精神を体現する存在でもあります。わびさびとは、質素で静かな中に、奥深い美しさを見出す心です。飾り気のない自然石と、澄んだ水というシンプルな組み合わせの中に、日本人は美しさを感じ、心を豊かにしてきました。

現代社会は、情報過多で、人々は常に時間に追われています。忙しい毎日の中で、水盤のある静かな空間は、心を落ち着かせ、自分自身と向き合うための大切な場所となります。水盤は、私たちに自然との繋がりを思い出させ、日々の喧騒から離れて、心の安らぎを得るための、貴重な時間を与えてくれるでしょう。古来より受け継がれてきた水盤の文化は、現代社会においても、その価値を高め続けています。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 素材・形状 | 自然石から作られ、一つとして同じ形はない。長い年月を経て風化した石肌は、自然の力強さと美しさを表す。 |

| 水の役割 | 苔むした石に満ちた澄んだ水は、静けさと安らぎを与える。流れ落ちる水の音は雑音を消し去り、静寂な空間を作り出す。 |

| 精神性 | わびさびの精神を体現。飾り気のない自然石と澄んだ水のシンプルな組み合わせの中に、美しさを見出す。 |

| 現代社会での役割 | 情報過多で忙しい現代社会において、心を落ち着かせ、自分自身と向き合うための大切な場所を提供する。自然との繋がりを思い出させ、心の安らぎを与える。 |

維持管理のポイント

つくばいのある庭は、訪れる人に安らぎと趣を感じさせてくれます。その美しさを長く保ち、次の世代へ受け継いでいくためには、こまめな手入れと適切な維持管理が欠かせません。

まず日常の手入れとして、落ち葉やゴミ、虫の死骸などはこまめに取り除きましょう。これらは水質の悪化や詰まりの原因となるだけでなく、景観も損ねてしまいます。柄杓があれば、それを用いて水を汲み出し、同時に底に溜まった砂や泥なども洗い流すと良いでしょう。

水垢や苔は、美観を損なうだけでなく、石材の劣化を早める原因にもなります。柔らかい布やスポンジを使って丁寧に落としましょう。研磨剤の入った洗剤は石材を傷つける可能性があるので、使用は避けましょう。頑固な汚れには、重曹を水で溶かしたペーストを塗布し、しばらく置いてから優しくこすり洗いすると効果的です。

筧(かけい)や排水口は、定期的に点検し、詰まりがないか確認しましょう。細い棒やブラシを使って詰まりを取り除き、水の流れをスムーズに保つことが大切です。また、筧の竹筒部分にひび割れなどが見つかった場合は、早めに交換するようにしましょう。

冬季の凍結は、つくばいにとって大きなダメージを与える可能性があります。特に、寒冷地では水抜きなどの対策が不可欠です。水抜きをする際は、配管内に残った水が凍結して破損しないよう、丁寧に作業を行いましょう。また、水抜きができない場合は、保温材などでつくばいを覆うことで凍結を防ぐことができます。

つくばいは、適切な維持管理を行うことで、その美しさを長く保つことができます。四季折々の風情を楽しみながら、大切に使い続けていきましょう。

| 手入れ項目 | 手順・注意点 |

|---|---|

| 日常の手入れ | 落ち葉、ゴミ、虫の死骸などをこまめに取り除く。柄杓で水を汲み出し、底の砂や泥も洗い流す。 |

| 水垢・苔の除去 | 柔らかい布やスポンジで丁寧に落とす。研磨剤入りの洗剤は避ける。頑固な汚れには重曹ペーストを使用。 |

| 筧・排水口の点検 | 定期的に詰まりを確認し、棒やブラシで取り除く。筧のひび割れは早めに交換。 |

| 冬季の凍結対策 | 寒冷地では水抜きなどの対策が必要。水抜き時は配管内の残水を丁寧に処理。水抜きができない場合は保温材で覆う。 |