工事現場の縁の下の力持ち:バタ角

不動産の疑問

先生、「バタ角」って、工事現場でよく見かける木材ですよね?どんな時に使われるんですか?

不動産アドバイザー

そうだね、工事現場でよく見かけるね。コンクリートを流し込む型枠が、コンクリートの重みで変形しないように支えるために使われるんだよ。

不動産の疑問

なるほど。コンクリートの型枠を守るためなんですね!どうして「バタ角」っていう名前なんですか?

不動産アドバイザー

型枠の端っこで使うことが多いから、「端(はし)」がなまって「バタ」になったと言われているよ。それと、断面が四角いから「角」がついて「バタ角」になったんだ。

バタ角とは。

建物や土地に関する言葉で「端太角(はたかく)」というものがあります。これは、コンクリートを流し込む工事で使う木のことです。コンクリートを流し込む型枠が、コンクリートの重みで歪まないように、支えとして使われます。型枠の端っこで支えることが多いので「端太角」と呼ばれているそうです。また、重いものを一時的に置いておくときにも、台として使われます。だいたい10㎝角の木材です。

バタ角とは

建物を建てる際に、コンクリートを流し込む型枠は、コンクリートの重さで変形してしまうことがあります。これを防ぐために使われるのが「隅木(すみき)」と呼ばれる木材で、一般的に「バタ角」という名前で知られています。隅木は、コンクリート型枠の四隅、または全体を支えるように配置され、コンクリートの重さに耐え、型枠が変形するのを防ぎます。まるで縁の下の力持ちのように、建物の安全性を支える重要な役割を担っているのです。

隅木は、主に杉や松などの針葉樹で作られています。これらの木材は、強度が高く、入手しやすいという利点があります。断面は正方形で、一般的には一辺が10㎝程度のものがよく使われます。比較的小さな木材ですが、その役割は非常に重要です。工事現場では大量に使用されるため、工事全体の費用にも影響を与える重要な資材と言えるでしょう。

隅木は、コンクリート打設以外にも様々な用途で活用されています。例えば、工事現場で重い物を一時的に置く際の下敷きとして使われることもあります。地面が不安定な場所でも、隅木を敷くことで、重機や資材を安定して置くことができます。また、足場を組む際の補助材としても使われることがあります。このように、隅木は工事現場の様々な場面で活躍しています。

隅木は、建築現場では欠かせない資材です。建物の安全性を確保するために、適切な種類と量の隅木を使用することが重要です。隅木の選定や配置は、経験豊富な職人が行う必要があり、その技術と知識が建物の品質に大きく影響します。そのため、隅木は単なる木材ではなく、職人の技術と経験が詰まった、重要な建築材料と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 役割 | コンクリート型枠の補強、重機・資材の下敷き、足場の補助材 |

| 材質 | 杉、松などの針葉樹 |

| 形状 | 断面正方形(一辺10cm程度) |

| 重要性 | 建物の安全性、工事費用、職人の技術と知識が反映 |

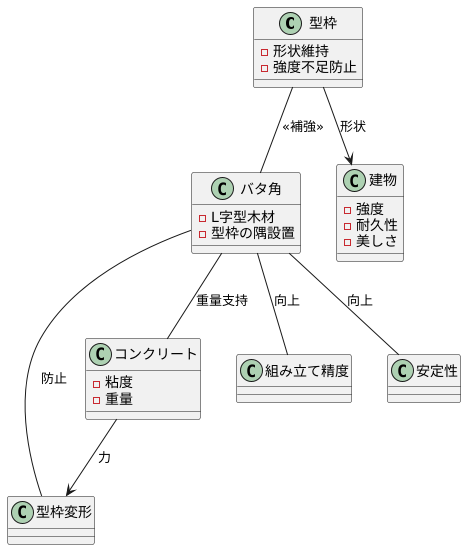

バタ角の役割

建物を建てる際、コンクリートを流し込む型枠は非常に重要な役割を担います。型枠は、コンクリートが固まるまでの間、その形を保つためのものです。しかし、コンクリートは液体であるため、流し込んだ際には型枠に大きな力が加わります。この力に耐えきれずに型枠が変形してしまうと、完成した建物の形が設計図通りにならなかったり、強度が不足したりするなどの問題が発生する可能性があります。そこで、型枠を補強し、変形を防ぐために用いられるのが「バタ角」です。

バタ角は、一般的に木材でできたL字型の部材で、型枠の隅に取り付けられます。コンクリートを流し込んだ際に型枠に加わる力を受け止め、型枠の変形を防ぐ役割を果たします。特に、コンクリートの粘度が低い場合や、高い位置から流し込む場合は、型枠にかかる力が大きくなるため、バタ角の重要性はさらに高まります。バタ角を適切に配置することで、コンクリートの重さに耐え、設計通りの形状を維持することが可能になります。

また、バタ角は型枠の組み立て精度を高める上でも役立ちます。型枠を組み立てる際には、それぞれの部材の位置を正確に合わせることが重要です。少しでもずれが生じると、完成した建物の形状に影響が出てしまう可能性があります。バタ角は、型枠の部材同士をしっかりと固定する役割も果たすため、型枠の組み立て精度を高め、安定性を向上させることができます。

このように、バタ角は一見地味な部材ですが、コンクリート構造物の品質を確保する上で非常に重要な役割を担っています。建物の強度や耐久性、そして美しさは、バタ角のような細かい部分への配慮によって支えられていると言えるでしょう。

バタ角の名称の由来

建築現場でよく見かけるバタ角。その独特な名前の由来はどこにあるのでしょうか。実は、その使われ方と深く関わっています。有力な説としては「端太角(はたかく)」という言葉が変化して「バタ角」になったというものです。「端太」とは、ものの端の部分を太くすることを指します。型枠を作る際、コンクリートが流れ出ないように端の部分を補強する必要があり、そこで使われるのがこの角材です。つまり、型枠の端を太くするために使われる角材なので「端太角」と呼ばれていたのです。

もう一つの説は、型枠の端の部分を「端(はた)」と呼び、そこに使う角材だから「端角(はたかく)」と呼んでいたものが変化したというものです。どちらの説にしても、型枠の端の部分に用いる角材という点で共通しています。

バタ角は、断面がL字型をしています。この形も、型枠の端にしっかりと固定し、コンクリートの圧力に耐えるのに適しています。鉄筋コンクリート造の建物を作る際には欠かせない部材と言えるでしょう。現場では、型枠の端だけでなく、開口部やコーナー部分の補強にも使われています。

このように、バタ角という名前は、その用途と形状を的確に表しています。普段何気なく使っている建築資材にも、それぞれ名前の由来があり、それを知ることで、より深く理解することができます。建築現場でバタ角を見かけた際は、「端を太くする角材」ということを思い出してみてください。

| 名称 | 由来 | 形状 | 用途 |

|---|---|---|---|

| バタ角 | 端太角(はたかく)または端角(はたかく)が変化したという説が有力。

|

L字型 |

|

バタ角の種類

建築現場でよく見かける木材のバタ角。実は様々な種類があります。用途や環境に合わせて適切なバタ角を選ぶことが、建物の強度や寿命に大きく関わってきます。

まず、材料の違いによる種類を見ていきましょう。木材のバタ角は、一般的に杉や松などの針葉樹が使われています。これらの木は、適度な強度と耐久性を持つ上に、入手しやすく価格も安いという利点があります。加工もしやすいので、現場で寸法を調整する際にも便利です。特に、杉は軽くて扱いやすいことから、多くの現場で重宝されています。一方、松は杉に比べて強度が高いので、より頑丈さが求められる箇所に用いられます。

近年注目されているのが、間伐材を用いたバタ角です。間伐とは、木の成長を促進するために、密集した森林の一部を間引く作業のこと。その際に伐採された木を間伐材と言います。間伐材を利用することで、森林資源を有効活用でき、環境保護にも繋がります。

木材以外にも、鉄や樹脂で出来たバタ角もあります。鉄製のバタ角は、非常に高い強度と耐久性を誇ります。木材に比べて腐食しにくいため、水に濡れやすい場所や、より大きな荷重がかかる場所で使用されます。しかし、重量があるため、取り扱いが難しいという側面もあります。樹脂製のバタ角は、軽くて耐水性に優れているのが特徴です。また、錆びる心配もないため、湿気の多い場所や屋外での使用に適しています。ただし、木材や鉄に比べると強度が劣るため、使用場所には注意が必要です。

このように、バタ角は様々な材料から作られており、それぞれに特徴があります。建物の構造や使用環境、求められる性能などを考慮して、最適なバタ角を選びましょう。

| 種類 | 材料 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 木製 | 杉、松など | 適度な強度と耐久性、入手しやすい、価格が安い、加工がしやすい | 一般的な建築現場 |

| 木製(間伐材) | 間伐材 | 森林資源の有効活用、環境保護 | 環境に配慮した建築 |

| 鉄製 | 鉄 | 非常に高い強度と耐久性、腐食しにくい | 水に濡れやすい場所、大きな荷重がかかる場所 |

| 樹脂製 | 樹脂 | 軽い、耐水性に優れている、錆びない | 湿気の多い場所、屋外 |

バタ角の再利用

型枠工事でコンクリートを支える部材「バタ角」は、コンクリートが固まった後、型枠から取り外して繰り返し使うことができます。これは、資源を大切に使い、環境への負担を軽くすることに繋がります。

バタ角を外す作業は、木材に傷を付けないよう、丁寧に慎重に行う必要があります。無理な力を加えると、バタ角が割れたり、欠けたりすることがあります。また、作業をする人の安全にも十分配慮しなければなりません。

繰り返し使うことで、どうしてもバタ角は傷みます。木材は、雨風にさらされたり、コンクリートの重みに耐えたりすることで、徐々に劣化していきます。表面がすり減ったり、ひび割れたり、腐食したりすることもあります。

そのため、再び使う前に、バタ角の状態をきちんと確認することが大切です。もし、大きなひび割れや深い腐食が見つかった場合は、安全に使えない可能性があります。無理に再利用しようとすると、コンクリートを支えきれずに型枠が崩れる危険性があります。そのような場合は、再利用を諦め、適切な方法で処分する必要があります。

バタ角を長く使うためには、日頃の手入れも重要です。表面に付着したコンクリート片や汚れを丁寧に落とし、乾燥させることで、劣化を防ぐことができます。また、必要に応じて表面を削ったり、防腐剤を塗ったりすることで、寿命を延ばすことができます。適切な管理とメンテナンスを行うことで、バタ角をより長く、安全に再利用することが可能になります。

このように、バタ角を再利用することは、資源の節約と環境負荷の軽減に貢献するだけでなく、工事のコスト削減にも繋がります。しかし、安全性を最優先に考え、適切な管理とメンテナンスを行うことが不可欠です。状態をよく確認し、安全に使えるかどうかを判断することで、無駄を省き、環境にも優しく、そして安全な工事を実現できるでしょう。

まとめ

建物を建てる現場では、コンクリートを流し込む型枠が欠かせません。この型枠をしっかりと支え、コンクリートの重みに耐えられるように補強するのが「バタ角」です。バタ角は、断面がL字型をした鋼材で、その形が蝶々が羽を広げた様子に似ていることから名付けられました。

バタ角は、主に型枠の四隅や継ぎ目に設置され、コンクリートの圧力に耐え、型枠の変形や破損を防ぎます。建物の強度や耐久性を左右する重要な役割を担っているため、縁の下の力持ちと言えるでしょう。

バタ角には、大きさや材質によって様々な種類があります。例えば、一般的に使用されるのは鉄製のバタ角ですが、軽量化のためにアルミ製のバタ角を使用する場合もあります。また、建物の規模や用途に応じて、バタ角の厚みや長さも調整されます。大きな建物や高い強度が求められる場合は、より頑丈なバタ角が選ばれます。

バタ角は、繰り返し使用することができるため、環境にも優しい材料です。使い終わったバタ角は回収され、次の建築現場で再利用されます。傷や変形がひどい場合は、溶かして再利用することも可能です。このように、資源を無駄にしない工夫もされています。

普段は目に触れる機会が少ないバタ角ですが、私たちの暮らしを支える建物の安全性を確保するために、重要な役割を果たしているのです。今度、建築現場を見かけることがあれば、ぜひバタ角にも注目してみてください。建物を支える技術の一端を垣間見ることができるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 役割 | コンクリート型枠の補強、変形・破損防止 |

| 形状 | L字型(蝶々の羽に似ている) |

| 材質 | 鉄(一般的)、アルミ(軽量化用) |

| 種類 | 厚み、長さなど様々な種類が存在 |

| 設置場所 | 型枠の四隅や継ぎ目 |

| 再利用性 | 繰り返し使用可能、傷や変形がひどい場合は溶かして再利用 |

| 重要性 | 建物の強度・耐久性を左右、縁の下の力持ち |