建物の強さの秘密:剛心とは

不動産の疑問

先生、「剛心」ってどういう意味ですか?難しそうです。

不動産アドバイザー

そうですね、少し難しい単語ですね。「剛心」とは、簡単に言うと、建物がどれだけ変形しにくいか、その強さの中心のことです。建物全体で、どこに一番力が集中して、支えているかというポイントを指します。

不動産の疑問

なるほど。では、建物の重心と同じ場所にあるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問ですね。必ずしも同じ場所にあるとは限りません。重心は重さの中心、剛心は強さの中心です。この二つの場所がずれていると、建物に負担がかかりやすくなってしまいます。例えば、重い家具を片側にたくさん置いた部屋を想像してみてください。バランスが悪く、傾きやすそうですよね?建物全体でも同じことが言えるのです。

剛心とは。

建物について考えるとき、「ごうしん」という言葉を耳にすることがあります。これは、建物がどれくらい変形に強いかという力の働く中心点のことです。建物の重さの中心点は「じゅうしん」と言い、この「ごうしん」と「じゅうしん」の位置は、建物の強さを考える上でとても大切です。「ごうしん」と「じゅうしん」がどれくらい離れているかを「へんしんりつ」と言います。この「へんしんりつ」が大きいほど、建物にかかる負担は大きくなってしまいます。たとえば、地震に強い建物を作るように設計しても、「へんしんりつ」が大きいと、せっかくの設計通りの強さが発揮できず、地震への強さが弱くなってしまうことがあります。そのため、建築基準法という法律では、特定の建物については、「へんしんりつ」を0.15以下にすることが義務付けられています。

強さの要、剛心とは

家は、ただそこに建っているだけではありません。地震や台風といった自然の猛威、そして家自身の重さにも耐えながら、私たちの暮らしを守っています。その強さを支える大切な要素の一つが「剛心」です。

剛心とは、家が変形しようとするときに、それに抵抗する中心、いわば強さの要です。家を支える柱や壁などの配置によって、この剛心の位置が決まります。人の体で例えるなら、腹筋や背筋が体幹を支えているように、剛心は家のバランスを保ち、安定させる役割を担っています。

剛心の位置は、家の安全性を考える上でとても重要です。剛心は、家の重心と近い位置にあることが理想的です。重心とは、家の重さが一点に集中していると考えたときの点です。剛心と重心が近いと、地震などの力が加わった際に、家がねじれたり、傾いたりしにくくなります。反対に、剛心と重心が大きく離れていると、力が加わった際に、家がねじれやすく、倒壊の危険性が高まります。

例えば、南側に大きな窓があり、壁が少ない家は、北側に比べて強度が弱くなります。そのため、剛心は北側に偏りやすくなります。このような場合、北側に重い家具を置いたり、壁を補強したりすることで、剛心を重心に近づける工夫が必要です。

家の設計図を見ると、剛心の位置が示されています。家を建てる際や、リフォームをする際には、剛心の位置を確認し、安全な家づくりを心がけましょう。専門家と相談しながら、柱や壁の配置、家具の配置などを工夫することで、より安全で安心な住まいを実現できます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 剛心 | 家における強さの要。変形に抵抗する中心。柱や壁の配置で決まる。 |

| 重心 | 家の重さが一点に集中していると考えたときの点。 |

| 理想的な剛心と重心の位置関係 | 剛心と重心は近い方が良い。 |

| 剛心と重心が離れている場合のリスク | 地震などの力が加わった際に家がねじれやすく、倒壊の危険性が高まる。 |

| 剛心と重心を近づける工夫 | 重い家具を置いたり、壁を補強したりする。 |

| 家の設計図 | 剛心の位置が示されている。 |

| 安全な家づくりのポイント | 家を建てる際やリフォームをする際には、剛心の位置を確認する。専門家と相談し、柱や壁、家具の配置などを工夫する。 |

重心との関係

建物が安全に建っているか、地震などの外力に耐えられるかを考える上で、建物の「重さの中心」である重心はとても大切です。これは、建物全体を一点で支えるとしたらどこになるかという点で、建物の形や、壁、床、柱などの配置、設備の重さなどで決まります。重心は、建物のバランスを考える上で重要な要素です。

もう一つ、建物の強さを考える上で欠かせないのが、建物の「強さの中心」である剛心です。これは、建物が外力を受けた際に、抵抗する力の集まる点です。建物の形や、壁の配置、柱の太さなどによって決まり、剛心は、建物の変形しにくさを示す指標となります。

理想的なのは、この重心と剛心がぴったりと一致している状態です。重心と剛心が一致していれば、地震などで力が加わった際に、建物全体に均等に力が分散されるため、変形や損傷を最小限に抑えることができます。重心と剛心が一致した建物は、安定性が高く、地震に強いと言えます。

しかし、実際には、建物の形や部屋の配置、設備の位置などによって、重心と剛心を完全に一致させることは難しいです。重心と剛心のずれのことを「偏心」と言います。偏心が大きいほど、地震の際に建物がねじれる力が大きくなり、建物の損傷に繋がりやすくなります。偏心が大きすぎると、建物は地震の揺れに耐えられなくなり、倒壊する危険性も高まります。

そのため、建物を設計する段階では、重心と剛心のバランスを綿密に計算し、偏心を最小限に抑える工夫が不可欠です。具体的には、壁の配置を調整したり、柱の太さを変えたり、重い設備の配置を工夫したりすることで、重心と剛心を近づけることができます。耐震性を高めるためには、重心と剛心の関係を理解し、適切な設計をすることが重要です。

| 項目 | 説明 | 役割 | 理想的な状態 | 問題点 | 対策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 重心 | 建物全体を一点で支えるとしたら、どこになるかという点。 建物の形、壁、床、柱などの配置、設備の重さなどで決まる。 |

建物のバランスを考える上で重要な要素 | 重心と剛心が一致している状態。地震などで力が加わった際に、建物全体に均等に力が分散されるため、変形や損傷を最小限に抑えることができ、安定性が高く地震に強い。 | 重心と剛心のずれ(偏心)が大きいと、地震の際に建物がねじれる力が大きくなり、建物の損傷に繋がりやすく、倒壊する危険性も高まる。 | 壁の配置を調整、柱の太さを変更、重い設備の配置を工夫することで重心と剛心を近づける。 |

| 剛心 | 建物が外力を受けた際に、抵抗する力の集まる点。 建物の形や、壁の配置、柱の太さなどによって決まる。 |

建物の変形しにくさを示す指標 |

偏心率と安全基準

建物が地震や強風といった外力に耐えられるかどうかは、建物の重心と剛心の位置関係が深く関わってきます。この位置関係を示す値が偏心率です。偏心率とは、建物の重心と剛心のずれの割合を表す数値で、建物の安全性を評価する上で非常に重要な指標となります。

重心とは、建物全体の重さが一点に集中していると仮定した場合のその点の位置です。一方、剛心とは、建物全体の硬さが一点に集中していると仮定した場合のその点の位置です。理想的には、この重心と剛心が一致している建物が最も安定しており、地震や強風などの外力を受けた際に、建物全体に均等に力が分散されます。

しかし、実際には建物の形状や内部構造、使用する材料など様々な要因により、重心と剛心が完全に一致することは稀です。そこで、偏心率を用いて重心と剛心のずれの程度を数値化し、建物の安全性を評価します。

建築基準法では、建物の用途や規模に応じて、許容される偏心率が定められています。特に、不特定多数の人が利用する学校、病院、劇場などの特定建築物では、より厳しい基準が適用されます。これらの建物では、偏心率が0.15を超えてはならないと規定されています。これは、災害時に多くの人命を守るために、建物の安全性をより高く確保する必要があるためです。

もし偏心率が大きすぎると、地震や強風などの外力が加わった際に、建物の一部に力が集中し、想定外の変形や損傷が生じる可能性があります。最悪の場合、倒壊に至る危険性も高まります。そのため、設計者は構造計算などを用いて偏心率を綿密に管理し、建築基準法の安全基準を満たす建物となるように設計する必要があります。具体的には、建物の形状や構造、使用する材料などを工夫することで、偏心率を小さくすることができます。例えば、耐力壁の配置を調整したり、建物の平面形状を対称形に近づけるなどの工夫が有効です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 重心 | 建物全体の重さが一点に集中していると仮定した場合のその点の位置 |

| 剛心 | 建物全体の硬さが一点に集中していると仮定した場合のその点の位置 |

| 偏心率 | 建物の重心と剛心のずれの割合を表す数値。建物の安全性を評価する重要な指標。 |

| 理想的な建物 | 重心と剛心が一致している建物 |

| 偏心率と安全性 | 偏心率が大きいと、外力を受けた際に建物の一部に力が集中し、変形や損傷、最悪の場合は倒壊に至る可能性がある。 |

| 建築基準法 | 建物の用途や規模に応じて、許容される偏心率が定められている。特定建築物(学校、病院、劇場など)では、偏心率が0.15を超えてはならない。 |

| 偏心率の管理 | 設計者は構造計算などを用いて偏心率を綿密に管理し、建築基準法の安全基準を満たす建物となるように設計する。 |

| 偏心率を小さくする方法 | 耐力壁の配置を調整、建物の平面形状を対称形に近づけるなど。 |

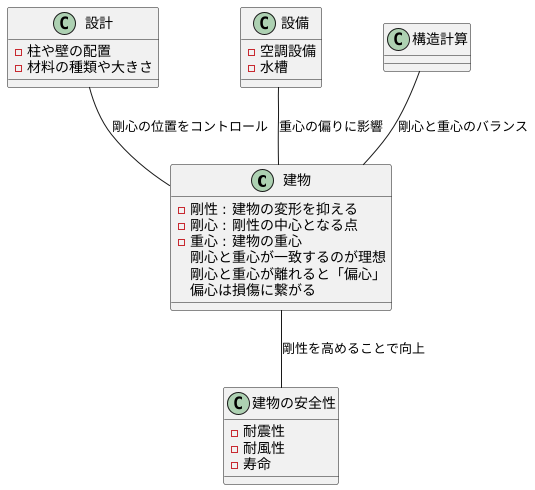

剛心を考慮した設計の重要性

建物は、地震や強風などの外力を受けた際に、変形しようとします。この変形を抑え、建物の形を維持するのが構造の「剛性」です。そして、この剛性の中心となる点を「剛心」と言います。建物の重心と剛心が一致している状態が理想です。もし、重心と剛心が大きく離れていると、地震の際にねじれが生じ、建物に大きな負担がかかり、損傷に繋がる恐れがあります。これを「偏心」と言います。

建物を設計する段階では、この剛心を十分に考慮する必要があります。具体的には、柱や壁の配置、使用する材料の種類や大きさなどを調整することで、剛心の位置をコントロールすることができます。例えば、建物の外周部に、地震に強い壁をバランス良く配置することで、剛心を建物のほぼ中心に持ってくることができ、偏心を小さくすることができます。

また、建物内部に空調設備や水槽のような重量のある設備を設置する際には、その配置バランスも重要です。重い設備が一方に集中すると、重心が偏り、剛心とのズレが生じやすくなります。そのため、重い設備はできる限り分散して配置するか、もしくは構造計算によってバランスを取り、剛心と重心のずれを最小限に抑える工夫が必要です。

剛心を考慮した設計は、地震や強風に対する建物の耐震性や耐風性を高めるだけでなく、建物の寿命を延ばすことにも繋がります。日々の小さな変形が積み重なることで、建物は徐々に劣化していくため、剛性を高めることで、変形を抑制し、劣化を遅らせる効果が期待できます。建物の安全性を長期的に確保するためにも、設計段階から剛心を意識することが非常に重要です。

まとめ:安全な建物を支える剛心

私たちが日々暮らす建物は、まるで生き物のように、様々な要素が複雑に組み合わさって成立しています。中でも、建物の安全性を左右する重要な要素の一つが「剛心」です。剛心とは、建物全体を支える強さの軸となる点で、地震や強風などの外力を受けた際に、建物がどのように揺れるかを決定づける中心点です。

この剛心は、目には見えませんが、建物の設計段階で綿密な計算によって定められます。建物の形や構造、使用する材料など、様々な要素が剛心の位置に影響を与えます。例えば、同じ大きさの建物でも、柱や壁の配置を変えるだけで、剛心の位置は大きく変わることがあります。

剛心と並んで重要なのが「重心」です。重心は、建物の重さの中心点です。建物の形が均等であれば、重心は中心に位置しますが、建物の一部が重かったり、複雑な形をしていたりすると、重心は中心からずれてしまいます。

理想的なのは、剛心と重心が一致している状態です。剛心と重心が一致していれば、外力が加わった際に、建物は均等に揺れ、安定性を保つことができます。しかし、剛心と重心が大きくずれていると、建物はねじれるように揺れ、倒壊の危険性が高まります。この剛心と重心のずれの度合いを示すのが「偏心率」です。

建築基準法では、建物の安全性を確保するため、偏心率に厳しい制限が設けられています。建物の設計者は、法律に基づき、剛心と重心のバランスを考慮しながら、建物の構造を設計する必要があります。私たちも、建物の安全性を意識し、構造や設計について理解を深めることが大切です。そして、安全な建物を設計、建設する技術者たちのたゆまぬ努力に感謝し、安心して暮らせる環境を維持していく必要があるでしょう。

| 要素 | 説明 | 重要性 |

|---|---|---|

| 剛心 | 建物全体を支える強さの軸となる点。地震や強風などの外力を受けた際に、建物がどのように揺れるかを決定づける中心点。建物の形や構造、使用する材料など、様々な要素が剛心の位置に影響を与える。 | 建物の安全性を左右する重要な要素。 |

| 重心 | 建物の重さの中心点。建物の形が均等であれば中心に位置するが、一部が重かったり複雑な形をしていたりすると中心からずれる。 | 剛心との関係が建物の安定性に影響。 |

| 剛心と重心の一致 | 理想的な状態。外力が加わった際に、建物は均等に揺れ、安定性を保つことができる。 | 建物の安定性を確保するために重要。 |

| 偏心率 | 剛心と重心のずれの度合いを示す。 | 建築基準法で厳しい制限が設けられている。 |