棟木:家の象徴

不動産の疑問

先生、棟木って屋根の一番高いところにある木のことですよね?どういう役割をしているんですか?

不動産アドバイザー

そうじゃな。棟木は屋根の一番高いところにあって、屋根の重さを支える大切な役割があるんじゃよ。屋根を支える柱である小屋束から梁に重さを伝える役割があるのじゃ。

不動産の疑問

重さを伝えるってことは、棟木がないと屋根が落ちてしまうってことですか?

不動産アドバイザー

そういうことじゃ。棟木は屋根の骨組みを完成させる重要な部材なんじゃ。棟木を納めることを上棟式という風に言って、家を建てる際の一つの節目となるんじゃよ。

棟木とは。

家や建物を建てることに関わる言葉で「棟木」というものがあります。棟木は、屋根の一番高いところに横に渡す木材のことです。屋根の重さを支えるために、母屋や桁といった他の木材と平行に取り付けられます。この棟木によって、屋根の重さが小屋束という短い柱から梁へと伝わるのです。棟木をきちんと設置することを上棟といい、棟木が取り付けられると、木造の家の骨組みは完成したことになります。

棟木の役割

家は、雨風や地震など様々な自然の力から家族を守る大切なものです。その家の屋根の最上部に水平に渡された木材、棟木は、屋根の骨組みの中でも特に重要な役割を担っています。まるで家の頭頂部にある冠のように、棟木は屋根の頂点に位置し、屋根全体の形を決める役割を担っています。切妻屋根、寄せ棟屋根、入母屋屋根など、様々な屋根の形は棟木の配置によって決定されます。

棟木は、ただ屋根の形を決めるだけではありません。屋根の重さを支え、建物全体を安定させるという重要な役割も担っています。屋根瓦や雪の重みなど、屋根にかかる様々な荷重は棟木に集中し、そこから柱や壁へと分散されます。棟木がなければ、屋根は自らの重さに耐えられず、崩れてしまうかもしれません。また、強風や地震の際には、棟木は屋根全体を繋ぎとめることで、家全体の構造的な安定性を高め、家を守ります。

常に雨風にさらされる棟木には、高い耐久性が求められます。そのため、腐りにくく、強度が高い木材が厳選され使用されます。古くから、檜や杉などの木材が棟木として使われてきました。近年では、防腐処理や防虫処理を施した木材も使用されるようになり、建物の寿命を延ばす工夫が凝らされています。棟木の設置は、家の建築の中でも重要な工程の一つです。熟練した大工の技によって、正確に棟木が設置されることで、初めて安全で頑丈な家が完成するのです。

| 棟木の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 屋根の形を決める | 屋根の頂点に位置し、切妻、寄せ棟、入母屋など、棟木の配置で屋根の形が決まる。 |

| 屋根の重さを支え、建物を安定させる | 屋根瓦や雪などの荷重を支え、柱や壁へと分散させる。 |

| 屋根全体を繋ぎとめる | 強風や地震の際に、屋根全体を繋ぎとめ、家全体の構造的な安定性を高める。 |

| 高い耐久性 | 腐りにくく強度が高い檜や杉などが使用され、近年では防腐・防虫処理を施した木材も使用される。 |

| 棟木の設置 | 家の建築の中でも重要な工程であり、熟練した大工の技が必要。 |

棟上げと棟木

棟上げは、日本の伝統的な建築様式において、建物の骨組みが完成したことを祝う大切な儀式です。屋根の一番高いところに棟木を取り付けることを棟上げと言い、この棟木は家を守る神聖な木と考えられています。棟上げ式は、無事に工事が進むこと、そして家が末永く繁栄することを祈願する意味を持っています。

棟上げの儀式では、棟木に幣束や扇、鏡餅などを飾り付けます。幣束は神様への捧げ物であり、扇は末広がりで縁起が良いとされ、鏡餅は円満を象徴しています。これらの飾り付けは、家を守る神様への敬意を表すとともに、家の中に幸運を呼び込むという意味が込められています。

棟上げ式は、地域によって様々な風習があります。代表的なものとして餅まきがあり、集まった人々に餅やお菓子、硬貨などをまいて、家の完成を共に喜び、感謝の気持ちを伝えるとともに、地域との繋がりを深める役割も果たしています。また、上棟式を行うにあたり、施主が職人さん達に食事を振る舞う地域もあります。これは、職人さん達への労をねぎらうと同時に、今後の工事の安全を祈願する意味も込められています。

棟上げは、単なる建築作業の一工程ではなく、日本の伝統文化や地域社会との繋がりを大切にする心を表す象徴的な行事と言えるでしょう。現代の建築技術が進歩した今でも、棟上げの儀式は日本の多くの地域で受け継がれており、人々の暮らしの中に深く根付いています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 棟上げとは | 日本の伝統的な建築様式において、建物の骨組みが完成したことを祝う儀式。屋根の一番高いところに棟木を取り付けること。 |

| 棟木の意義 | 家を守る神聖な木と考えられている。 |

| 棟上げ式の目的 | 無事に工事が進むこと、そして家が末永く繁栄することを祈願する。 |

| 棟木の飾り付け | 幣束(神様への捧げ物)、扇(末広がりで縁起が良い)、鏡餅(円満を象徴)など。家を守る神様への敬意を表すとともに、家の中に幸運を呼び込むという意味が込められている。 |

| 棟上げ式の風習 |

|

| 棟上げの意義 | 単なる建築作業の一工程ではなく、日本の伝統文化や地域社会との繋がりを大切にする心を表す象徴的な行事。 |

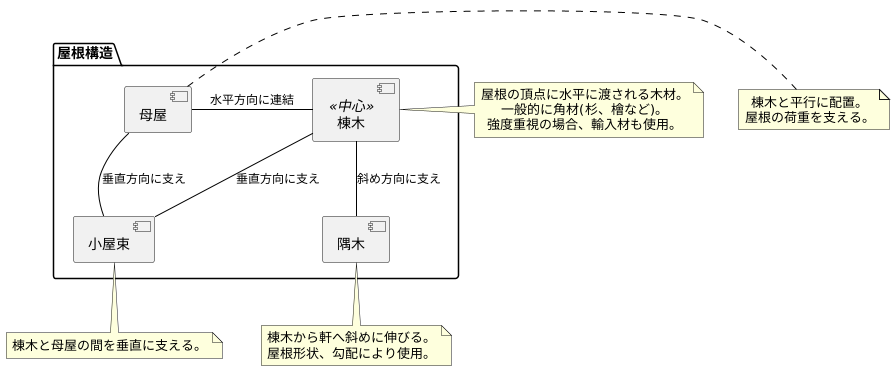

棟木の構造

棟木とは、屋根の頂点部分に水平に渡される木材のことで、屋根の背骨とも言える重要な部材です。屋根の形状を維持し、雨風から家を守る役割を担っています。

棟木には、一般的に断面が長方形の角材が使われます。使用される木材の種類は、地域や建物の規模、そして家の所有者の好みによって様々です。例えば、国産材では杉や檜がよく用いられます。これらの木材は、入手しやすく加工もしやすいという利点があります。また、独特の香りや美しい木目が好まれる理由の一つでもあります。一方、強度や耐久性を特に重視する場合には、輸入材が選択されることもあります。輸入材は、国産材に比べて硬く、腐りにくいといった特徴を持つものがあります。

棟木は、母屋と呼ばれる部材に固定されます。母屋は、棟木と平行に配置され、屋根の荷重を支える主要な構造材です。棟木と母屋は、小屋束という垂直に立てられた部材でしっかりと連結されます。この小屋束は、棟木と母屋の間を支え、屋根の構造を安定させる役割を担っています。

棟木、母屋、小屋束、この三つの部材が組み合わさることで、屋根全体を支える強固な構造が形成されます。この構造によって、地震や台風などの大きな外力にも耐えることができる、頑丈で安全な屋根が実現するのです。さらに、屋根の形状や勾配によっては、棟木を支えるために隅木と呼ばれる部材が用いられることもあります。隅木は、棟木から斜めに伸び、軒へと繋がる部材です。

このように、棟木を中心とした屋根の構造は、日本の風土に適した、堅牢で美しい屋根を作り上げるための知恵と技術の結晶と言えるでしょう。

棟木の選び方

家は一生に一度の大きな買い物であり、家の骨組みとなる木材選びは家の寿命を左右する重要な要素です。その中でも棟木は屋根の頂点部分に用いられる木材で、雨風や雪の重みに耐える大切な役割を担っています。そこで、棟木の選び方を詳しく解説いたします。

まず、木材の種類を選びましょう。代表的な木材として、檜(ひのき)、杉(すぎ)、松(まつ)などがあります。檜は強度と耐久性に優れ、美しい光沢を持つ高級木材です。香りが良く、シロアリにも強いといった特徴があります。杉は檜に比べて価格が安く、入手しやすい木材です。適度な強度と耐久性を持ち、住宅によく使われています。松は強度が高く、粘り強い性質を持つ木材です。価格も比較的安く、構造材として広く利用されています。それぞれの木材の特徴を理解し、予算や好みに合わせて選びましょう。

次に、棟木の寸法を決めましょう。寸法は、家の大きさや屋根の形によって異なります。棟木が短すぎると屋根の強度が不足し、長すぎると無駄が生じます。設計図書をよく確認し、適切な寸法を選びましょう。また、屋根勾配(屋根の傾斜)も考慮する必要があります。急勾配の屋根には、より強度の高い棟木が必要となります。

最後に、棟木の品質を確かめましょう。表面に節や割れ、腐りがないか確認しましょう。乾燥が不十分な木材は、後々変形やひび割れの原因となります。棟木の断面を見て、木目が詰まっていて、均一な色をしているものが良質です。また、叩いてみて、澄んだ音がするかも確認しましょう。

棟木は家の耐久性を左右する重要な部材です。木材の種類、寸法、品質をしっかりと確認し、信頼できる木材業者と相談しながら最適な棟木を選びましょう。適切な棟木を選ぶことで、安心して暮らせる丈夫で長持ちする家づくりができます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 木材の種類 |

|

| 棟木の寸法 |

|

| 棟木の品質 |

|

棟木の維持管理

家は、風雨や日光にさらされ続けることで、徐々に傷んでいきます。特に屋根の最上部に位置する棟木は、常に自然の影響を直接受けるため、劣化しやすい部分です。棟木の役割は、屋根の骨組みを支え、雨水の侵入を防ぐことであり、家の構造上、非常に重要な部材と言えます。そのため、棟木の維持管理を怠ると、雨漏りや structural damage (構造的な損傷)につながり、家の寿命を縮める大きな要因となります。

棟木の点検は、少なくとも年に一度は行うことが望ましいです。屋根に上る際は安全に配慮し、専門の業者に依頼することも検討しましょう。点検の際は、棟木の表面にひび割れ、腐朽、カビ、塗装の剥がれがないか、釘の浮きや緩みがないかなどを細かく確認します。また、棟木を固定している漆喰が劣化していないかも重要な点検項目です。漆喰の剥がれやひび割れは、雨水の侵入経路となるため、早急な補修が必要です。

もし、棟木に軽微な損傷が見つかった場合は、部分的な補修で対応できることもあります。例えば、塗装の剥がれであれば、再塗装することで劣化の進行を遅らせることができます。しかし、腐朽が進行している場合は、部分的な交換、もしくは棟木全体の交換が必要となることもあります。専門業者に見てもらうことで、適切な修繕方法を判断してもらうことができます。

棟木の寿命を延ばすためには、定期的な点検と適切な維持管理が不可欠です。家の寿命を守るためにも、棟木の状態に気を配り、早期発見、早期対応を心がけましょう。また、屋根全体の防水処理を行うことで、棟木への負担を軽減し、劣化を遅らせる効果も期待できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 棟木の役割 | 屋根の骨組みを支え、雨水の侵入を防ぐ |

| 棟木の劣化原因 | 風雨や日光にさらされること |

| 棟木劣化の影響 | 雨漏りや構造的な損傷、家の寿命短縮 |

| 点検頻度 | 少なくとも年に一度 |

| 点検方法 | 屋根に上り、ひび割れ、腐朽、カビ、塗装の剥がれ、釘の浮きや緩み、漆喰の劣化などを確認。安全に配慮し、専門業者への依頼も検討。 |

| 軽微な損傷の対応 | 再塗装など |

| 腐朽が進行している場合の対応 | 部分的な交換、もしくは棟木全体の交換。専門業者に相談し適切な修繕方法を判断。 |

| 棟木の寿命を延ばすための対策 | 定期的な点検と適切な維持管理、屋根全体の防水処理 |