バリアフリーの重要性

不動産の疑問

先生、「バリアフリー」ってよく聞くけど、建物だけのことじゃないんですよね?

不動産アドバイザー

そうだね。建物に段差がないようにするとか、そういう物理的なものだけを指す言葉ではないんだ。例えば、お店で車いすの人が入りにくい、ベビーカーを持ち込めないといったこともバリアになる。他にも、言葉が通じない、情報が手に入らないといったこともバリアになることがあるんだよ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、外国語の案内がないとか、点字ブロックがないとかもバリアフリーに関係あるんですね。

不動産アドバイザー

その通り!高齢者や障害のある人だけでなく、みんなが暮らしやすいように、色々なバリアを取り除くことがバリアフリーの考え方なんだよ。

バリアフリーとは。

「ふどうさん」と「けんちく」にかかわる言葉である『バリアフリー』について説明します。バリアフリーとは、暮らしの中でじゃまになっているものをなくすことを意味します。じゃまになっているものには、目に見えるものだけでなく、決まりごとや考え方など、目に見えないものも含まれます。バリアフリーは大きく分けて、実際にじゃまになっているもの、決まりごとでじゃまになっているもの、文化や情報でじゃまになっているもの、人々の考え方でじゃまになっているもの、の4つに分けられます。バリアフリーが広まった社会は、お年寄りや障がいのある方だけでなく、病気やけがをしている方にとっても、安全で安心して暮らせるために大切なことです。

バリアフリーとは

『障壁のない』という意味を持つバリアフリーとは、高齢者や障害を持つ方、子ども連れの方など、誰もが暮らしやすい社会を作るための取り組みです。具体的には、生活の中の様々な障壁を取り除くことを指します。物理的なものだけでなく、制度や考え方など、あらゆる側面からのアプローチが必要です。

まず、物理的な障壁の例としては、段差や狭い通路、急な階段などが挙げられます。車椅子を利用する方にとっては、わずかな段差でも大きな障害となることがあります。また、杖をついて歩く高齢者にとっても、段差や傾斜は転倒の危険性を高めます。これらの障壁を取り除くためには、スロープの設置やエレベーターの導入、通路幅の確保などが有効です。さらに、 tactile pavingと呼ばれる、足の裏で感じる誘導ブロックや、音声案内、点字表示なども、視覚に障害のある方の移動をサポートする上で重要です。

次に、制度や法律、規則といった面での障壁も存在します。例えば、障害者手帳を持つ方だけが利用できるサービスや、特定の場所にしか設置されていない設備などは、かえって社会参加の機会を狭めてしまう可能性があります。誰もが等しく社会に参加できるよう、制度や規則の見直し、柔軟な対応が必要です。

最後に、社会の習慣や人々の意識といった面での障壁も大きな課題です。障害のある方に対する偏見や差別、無理解などは、社会参加を阻む大きな要因となります。また、周囲の目が気になって外出をためらってしまう方も少なくありません。誰もが暮らしやすい社会を実現するためには、人々の意識改革、多様性を尊重する社会づくりが不可欠です。

このように、バリアフリーとは、特定の人々のためだけのものではなく、すべての人にとって暮らしやすい環境を作るための取り組みです。高齢者や障害のある方にとってはもちろんのこと、小さなお子さん連れのご家族や、一時的に怪我をしている人など、誰もが安心して快適に暮らせる社会の実現を目指し、様々な角度から障壁を取り除く努力を続ける必要があります。

| バリアの種類 | 具体的な例 | 対策 |

|---|---|---|

| 物理的な障壁 | 段差、狭い通路、急な階段など | スロープ設置、エレベーター導入、通路幅確保、tactile paving(誘導ブロック)、音声案内、点字表示など |

| 制度・法令・規則の障壁 | 障害者手帳を持つ方限定のサービス、特定の場所にしかない設備など | 制度や規則の見直し、柔軟な対応 |

| 社会の習慣・人々の意識の障壁 | 障害のある方への偏見や差別、無理解、周囲の目 | 人々の意識改革、多様性を尊重する社会づくり |

物理的な障壁の解消

移動や生活のしやすさを妨げる、目に見える形の障害物のことを「物理的な障壁」と言います。具体的には、階段の段差や幅の狭い通路、急な傾斜の坂道などです。これらは、車いすを使う人や高齢の方にとって、大きな移動の妨げとなります。また、目の不自由な方にとっては、点字ブロックや音声案内の不足が、耳の不自由な方にとっては、筆談や手話で対応してくれる人が少ないことも、大きな障壁となります。

このような物理的な障壁を取り除くためには、さまざまな工夫が必要です。例えば、段差をなくすために傾斜の緩やかなスロープを設置したり、階段の代わりに昇降機を設置したりすることが考えられます。また、目の不自由な方のために、点字ブロックや音声案内を整備する、耳の不自由な方のために、筆談のための板や、手話に対応できる人がいることを示す案内などを用意することも重要です。

近年では、はじめから誰もが使いやすい建物や設備を設計する「ユニバーサルデザイン」という考え方が広まってきています。例えば、多目的トイレは、車いすを使う人だけでなく、乳母車を使う人や高齢の方、体の不自由な方など、さまざまな人が利用できる便利な設備です。また、押しボタン式の自動ドアも、力の弱い人や荷物の多い人にとって、大変便利な設備です。このように、物理的な障壁を取り除くことは、すべての人が暮らしやすい社会を作る上で、とても大切な一歩となります。高齢化が進む中で、誰もが安心して快適に暮らせる社会の実現に向けて、更なる整備が必要です。

| 障壁の種類 | 具体的な例 | 対策 |

|---|---|---|

| 移動の障壁 | 階段の段差、幅の狭い通路、急な傾斜の坂道 | 傾斜の緩やかなスロープの設置、昇降機の設置 |

| 点字ブロックや音声案内の不足 | 点字ブロックや音声案内の整備 | |

| 筆談や手話で対応してくれる人が少ない | 筆談のための板の設置、手話対応者を示す案内の設置 |

| ユニバーサルデザインの例 | 利用対象者 |

|---|---|

| 多目的トイレ | 車いす利用者、乳母車利用者、高齢者、体の不自由な方など |

| 押しボタン式の自動ドア | 力の弱い人、荷物の多い人 |

制度や文化の壁

家や建物に関する仕事には、様々な決まりや社会の習慣によって作られる目に見えない壁が存在します。これらは、新しい技術や考え方を取り入れようとする時、大きな妨げとなります。

例えば、建物の安全を守るための法律は、人々の命を守る上で非常に大切です。しかし、厳しすぎる決まりは、新しい材料や工法の採用を難しくすることもあります。革新的な技術を使いたいと思っても、法律が追いついていないために、使うことができないという状況が起こり得るのです。また、家を建てる際の手続きも複雑で、多くの書類や承認が必要となります。これは、家を建てる人にとって大きな負担となるだけでなく、新しい事業に挑戦する企業の足かせにもなりかねません。

さらに、社会に根付いた考え方や習慣も、変化を阻む要因となります。例えば、昔からある日本の家屋は木造建築が主流ですが、耐火性や耐久性の面から鉄筋コンクリート造の方が優れているという意見もあります。しかし、木造建築の良さを大切にする文化や、木造建築に慣れ親しんだ人々の気持ちを変えるのは容易ではありません。新しい技術や材料を導入するためには、人々の理解と協力が不可欠です。

これらの壁を乗り越えるためには、国や地方自治体が積極的に新しい技術や考え方を支援する必要があります。例えば、新しい材料や工法を認可する手続きを簡素化したり、新しい技術を使った建築物の実証実験を行うための補助金制度を設けることが考えられます。同時に、人々への教育や啓発活動を通して、新しい技術や考え方のメリットを理解してもらうことも重要です。

家や建物の仕事は、人々の暮らしを支える大切な仕事です。制度や文化の壁を取り払い、常に新しい技術や考え方を積極的に取り入れることで、より良い住環境を創造していくことができるでしょう。

| 課題 | 詳細 | 影響 | 解決策 |

|---|---|---|---|

| 厳格な法律 | 新しい材料や工法の採用を阻害 | 技術革新の停滞 | 認可手続きの簡素化、補助金制度 |

| 複雑な手続き | 建築の負担増加、新規事業の阻害 | 建築の停滞、企業の負担増加 | 手続きの簡素化 |

| 社会通念・習慣 | 木造建築への固執、新技術への抵抗 | 新技術導入の遅れ | 教育・啓発活動 |

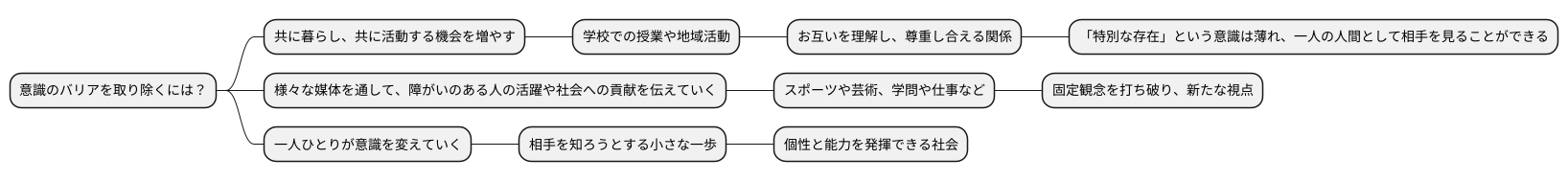

意識のバリアをなくす

人々の心の中にある、見えないけれど確かな壁。それが意識のバリアです。この壁は、偏見や差別、あるいは無関心といった気持ちから生まれます。例えば、「障がいのある人は特別な手助けが必要な存在だ」と思い込んだり、「自分には関係がない」と見て見ぬふりをしたりするのも、この意識のバリアの一つです。こうした固定観念や無関心は、障がいのある人々が社会に溶け込み、活躍するのを阻む大きな原因となっています。

では、どうすればこの意識のバリアを取り除くことができるのでしょうか。大切なのは、障がいのある人とそうでない人が共に暮らし、共に活動する機会を増やすことです。学校での授業や地域活動などを通して、障がいについて正しく学ぶ機会を設けることで、お互いを理解し、尊重し合える関係を築くことができます。共に笑い、共に考え、共に感動を分かち合う中で、「特別な存在」という意識は薄れ、一人の人間として相手を見ることができるようになるでしょう。

また、新聞やテレビなどの様々な媒体を通して、障がいのある人の活躍や社会への貢献を積極的に伝えていくことも重要です。スポーツや芸術、あるいは学問や仕事など、様々な分野で活躍する人たちの姿を見ることで、私たちの中に眠っている固定観念を打ち破り、新たな視点を与えてくれるでしょう。

真に誰もが暮らしやすい社会を実現するためには、一人ひとりが意識を変えていくことが不可欠です。それは大きな改革ではなく、相手を知ろうとする小さな一歩から始まるのです。私たち一人ひとりの心の中にある見えない壁を取り壊し、誰もが個性と能力を発揮できる社会を共に築いていきましょう。

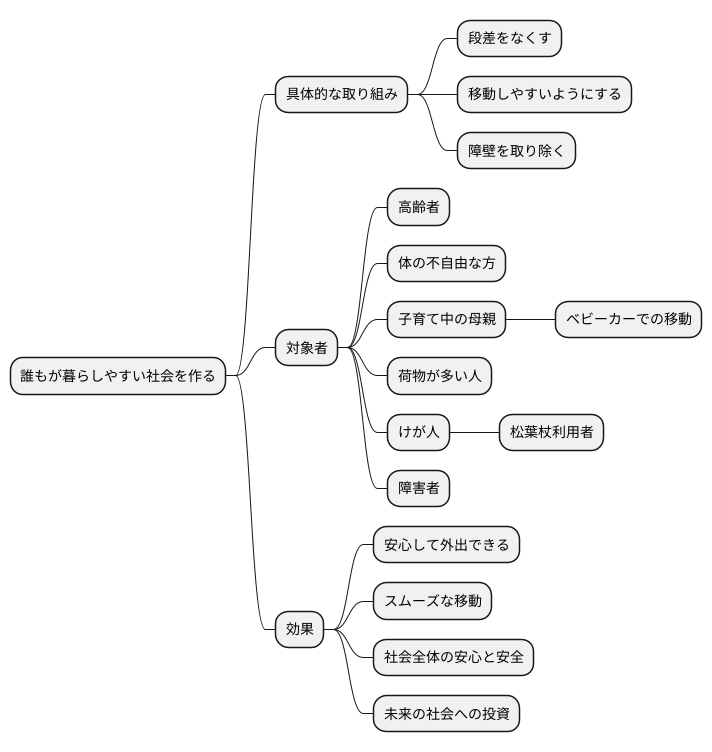

すべての人に優しい社会

誰もが暮らしやすい社会を作るには、さまざまな人々の状況を考慮した工夫が必要です。その具体的な取り組みの一つとして、段差をなくしたり、移動しやすいようにするなど、障壁を取り除く工夫があります。これは、高齢の方や体の不自由な方だけでなく、すべての人にとって暮らしやすい環境を作るための大切な取り組みです。

例えば、小さなお子さんを育てているお母さんにとって、ベビーカーを押しながらの移動は大変なものです。段差や狭い通路は大きな妨げとなり、スムーズな移動を難しくします。段差のない通路や、ベビーカーのまま乗れるエレベーターは、お母さんたちの負担を大きく減らし、安心して外出できる環境を作る上でとても重要です。また、買い物の荷物が多い時や、旅行で大きな鞄を持っている時にも、スムーズに移動できる環境はありがたいものです。

さらに、一時的にけがをして松葉杖を使っている人や、足をくじいてしまった人にとっても、段差のない通路やエレベーターは大きな助けとなります。普段はあまり意識しない小さな段差でも、けがをしている時には大きな障壁となることがあります。誰もが、いつ、どのような状況になるかは分かりません。だからこそ、すべての人が暮らしやすい環境を作ることは、社会全体の安心と安全につながるのです。

高齢化が進むにつれて、体の不自由を感じる人は増えていきます。また、年齢に関係なく、病気やけがで体の自由が利かなくなる可能性もあります。高齢者や障害者だけでなく、すべての人が暮らしやすい社会を作ることは、未来の社会をより良くするための大切な投資です。今こそ、一人ひとりが周りの人々の状況に気を配り、共に支え合い、誰もが安心して暮らせる社会を実現するために、できることから取り組んでいく必要があるのではないでしょうか。