大引:家の床を支える縁の下の力持ち

不動産の疑問

先生、「大引」って、根太を支えるものですよね?でも、鉄骨造では使わないんですよね?

不動産アドバイザー

そうだよ。木造住宅で、床板を支える根太を、さらに支えるのが大引だ。鉄骨造では大引という言葉は使わず、梁や小梁と呼ぶんだ。

不動産の疑問

じゃあ、木造と鉄骨で、役割は同じだけど、名前が違うだけってことですか?

不動産アドバイザー

そうだね。役割としてはほぼ同じと考えていい。どちらも床を支える重要な役割を果たしているよ。

大引とは。

木の家を建てる時の床の作り方で『大引』という言葉があります。床板を支えるために、いくつかの部品を組み合わせて作ります。床板を直接支えるのは『根太』という部品で、この根太を支えるのが『大引』です。『束柱』という部品は大引を支え、全体として床を支える構造になっています。鉄骨で家を作る場合は、『大引』という言葉は使わず、『梁』または『小梁』と呼びます。

大引とは

大引とは、日本の伝統的な木造家屋において、床組を構成する重要な水平材です。家屋の床を支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。普段は目に触れることはありませんが、建物の安定性と居住者の快適性を支える上で、なくてはならない役割を担っています。

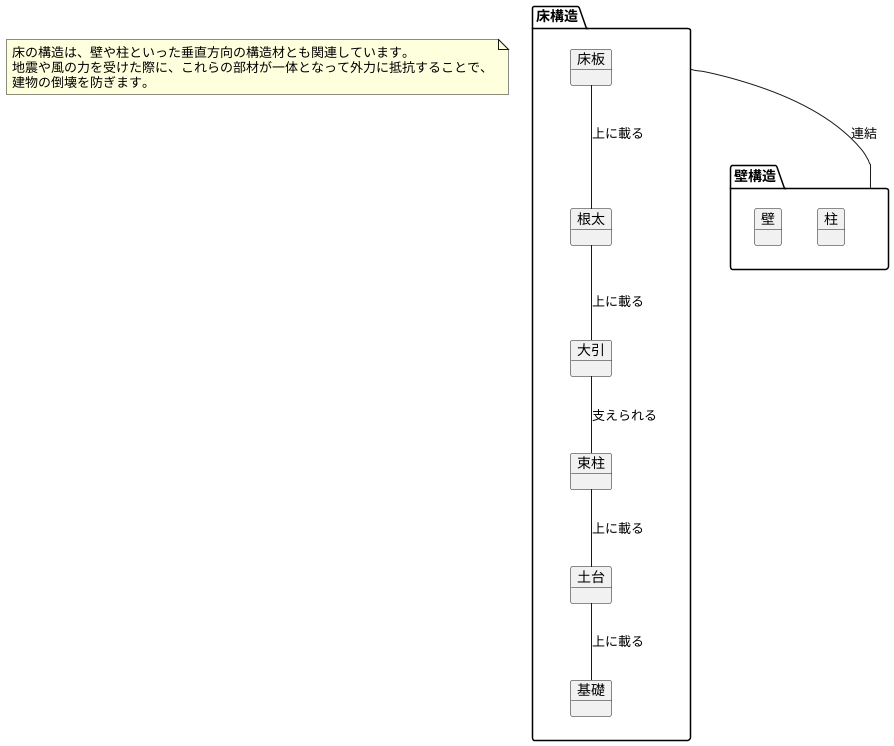

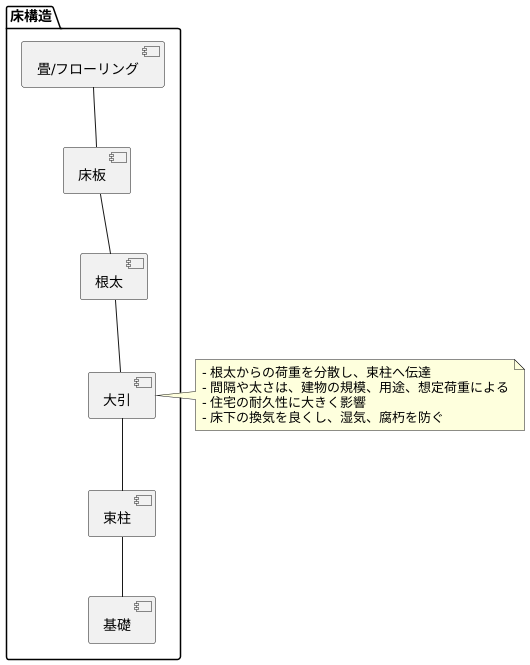

床の構造は、上から順に、畳やフローリングなどの仕上げ材、その下にある床板、床板を支える根太、そしてこの根太を支えるのが大引です。さらに、大引の下には束柱と呼ばれる垂直の支柱があり、これが建物の土台となる基礎と連結しています。

大引は、根太から伝わる荷重を分散させ、束柱へと伝達する役割を担っています。この束柱、大引、根太という三つの部材がバランス良く組み合わさることで、床全体をしっかりと支え、安定した構造を作り出しているのです。大引の間隔や太さは、建物の規模や用途、そして想定される荷重によって異なります。例えば、人が多く集まる場所や重い物を置く場所では、より太くて頑丈な大引が必要になります。

大引は、住宅の耐久性にも大きく関わっています。しっかりとした大引が用いられていると、床のたわみや歪みを防ぎ、建物の寿命を延ばすことに繋がります。また、大引と根太の間には、断熱材を敷き込む空間が確保されます。この空間を利用することで、床下の換気を良くし、湿気を防ぎ、建物の腐朽を防ぐ効果も期待できます。

このように、大引は建物の構造上、重要な役割を担っているため、適切な設計、施工、そして定期的な点検が不可欠です。家の土台を支える重要な部分だからこそ、大引の状態を把握し、建物の安全性を確保することが大切です。

大引の役割と重要性

家は、土台の上に柱を立て、梁を渡して屋根を支える構造となっていますが、床を支える重要な役割を担っているのが大引です。大引とは、床組を構成する横架材の一つで、床束で支えられています。

大引の主な役割は、根太を支え、床にかかる荷重を分散させることです。根太とは、大引の上に直交するように渡される細長い木材のことです。人が歩いたり、家具を置いたりすることで発生する荷重は、まず根太に伝わります。そして、大引がその荷重を受け止め、均等に分散することで、床のたわみや沈下、異音の発生を防ぎ、歩行時の安定感や快適な居住空間を生み出します。

また、大引は束柱と共に建物の重量を基礎に伝える役割も担っています。束柱とは、地面から床下まで垂直に伸びる柱のことです。大引は束柱によって支えられ、その上に根太、床板が張られることで、建物の荷重を基礎に伝達する経路が完成します。これにより、地震や台風などの外力から家を守り、建物の構造的安定性を確保しています。

さらに、大引は床下の通気を確保する上でも重要な役割を果たしています。地面からの湿気は、木材の大敵です。湿気が床下に溜まると、木材が腐朽したり、シロアリが発生する原因となります。大引を設置することで、床下に空間が生まれ、空気の通り道ができます。この床下換気によって、湿気の滞留を防ぎ、建物の耐久性を高めることに繋がります。

このように、大引は建物の強度を保つだけでなく、居住者の健康にも配慮した重要な構造材と言えるでしょう。家の寿命を長く保つためには、大引の状態に気を配り、適切なメンテナンスを行うことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 役割1 | 根太を支え、床にかかる荷重を分散させる。たわみや沈下、異音の発生を防ぎ、歩行時の安定感や快適な居住空間を生み出す。 |

| 役割2 | 束柱と共に建物の重量を基礎に伝える。地震や台風などの外力から家を守り、建物の構造的安定性を確保する。 |

| 役割3 | 床下の通気を確保する。湿気の滞留を防ぎ、建物の耐久性を高める。 |

| 関連部材 | 根太、束柱、基礎 |

| 影響 | 建物の強度、居住者の健康、家の寿命 |

大引の素材

床を支える重要な部材である大引には、主に木材が用いられます。木材は強度と加工のしやすさを兼ね備えているため、古くから日本の家づくりで重宝されてきました。特に、檜や杉といった国産の木材は、日本の気候風土にもよく合い、強度と耐久性に優れているため、大引として最適です。檜は美しい木目と芳香が特徴で、高級な住宅によく使われます。一方、杉は檜に比べて価格が手頃で、成長も早いため、資源の有効活用という点でも注目されています。

近年では、木材を加工して製造された集成材などの加工木材も大引として利用が増えています。加工木材は、複数の木材を接着剤で組み合わせることで、天然の木材よりも強度や寸法の安定性を高めた材料です。これにより、乾燥による収縮や反りといった木材特有の欠点を抑えることができます。また、必要な長さや形状に加工しやすいというメリットもあります。

鉄骨造の建物では、大引の代わりに梁や小梁と呼ばれる鋼材が用いられます。鋼材は木材よりも高い強度を持ち、大きな建物や重い荷物を支えることができます。また、火災にも強いという特性があります。しかし、鋼材は錆びやすいという欠点もあるため、防錆処理が不可欠です。

このように、大引の素材は、建物の構造や用途、そして予算に応じて、木材、加工木材、鋼材など様々な種類が使い分けられています。それぞれに長所と短所があるため、建物の特性を考慮し、最適な素材を選ぶことが大切です。

| 材料 | 種類 | 長所 | 短所 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 木材 | 檜 | 強度、耐久性、美しい木目、芳香 | 価格が高い | 高級住宅 |

| 杉 | 強度、耐久性、価格が手頃、成長が早い | 資源の有効活用 | ||

| 加工木材 | 集成材 | 天然木材より強度・寸法安定性が高い、乾燥による収縮や反りが少ない、加工しやすい | ||

| 鋼材 | 梁、小梁 | 高強度、耐火性 | 錆びやすい(防錆処理が必要) | 鉄骨造 |

大引の寸法

家屋を支える大切な骨組みの一つである大引。その寸法は、建物の大きさや構造、床にかかる重さなどによって様々です。一般的には、断面が105mm×105mm以上の木材が使われます。家が比較的小さい場合は、105mm×105mmや120mm×120mmといった角材がよく選ばれます。これは、一般的な住宅で想定される重さや構造に適しているからです。

しかし、大きな建物や、工場のように重い物が置かれる場所では、より頑丈な大引が必要になります。例えば、断面が150mm×150mm以上の大型角材を使うことで、大きな荷重にも耐えられるようになります。床が沈んだり、建物が傾いたりするのを防ぐためには、大引の寸法を適切に選ぶことが欠かせません。

大引の配置間隔も重要な要素です。間隔が狭すぎると材料費がかさんでしまい、広すぎると床がたわんでしまう恐れがあります。ちょうど良い間隔は、建物の構造計算によって慎重に決められます。通常は、455mmから910mm程度の間隔で配置されることが多いですが、建物の用途や構造によって最適な間隔は変わります。例えば、人が多く集まる場所や、重い機械を置く場所では、間隔を狭くして床の強度を高める必要があります。

このように、大引の寸法と間隔は、建物の安全性を左右する重要な要素です。専門家は、建物の設計図に基づいて、必要な強度を計算し、適切な寸法と間隔を決定します。大引の寸法を適切に設計することで、建物の耐久性を高め、安心して暮らせる家を作ることができるのです。そのため、大引の選定は、経験豊富な専門家による綿密な検討が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 大引の寸法 | 一般的には105mm×105mm以上。 比較的小さい家:105mm×105mm、120mm×120mm 大きな建物や工場:150mm×150mm以上 |

| 大引の配置間隔 | 通常455mm~910mm程度 人が多く集まる場所や重い機械を置く場所:間隔を狭くする |

| 決定方法 | 建物の大きさ、構造、床にかかる重さ、用途などにより、専門家が構造計算に基づき決定 |

大引と他の構造材との関係

家は、様々な構造材が組み合わさって建っています。その中で、大引は床を支える重要な役割を担っています。大引と他の構造材との関係性について詳しく見ていきましょう。

まず、大引の上に渡されているのが根太です。根太は床板を直接支える部材で、大引が根太を支え、根太が床板を支えるという階層構造になっています。この構造により、床全体に荷重が分散され、安定した床を実現しています。

次に、大引を下から支えているのが束柱です。束柱は、大引からの荷重を基礎に伝える役割を果たしています。地面と大引の間には空間が生じるため、この空間で束柱が大引を支える形になります。建物の重さは、大引から束柱へ、そして基礎へと伝わることで、地面に逃がされます。

そして、束柱の下には土台があります。土台は建物の最下部に位置する水平材で、束柱をしっかりと支える役割を担っています。土台は、基礎の上に設置され、建物の荷重を基礎全体に分散させる役割も担っています。

大引、根太、束柱、土台。これらの部材が組み合わさり、強固な床構造が作られているのです。また、床の構造は、壁や柱といった垂直方向の構造材とも関連しています。地震や風の力を受けた際に、これらの部材が一体となって外力に抵抗することで、建物の倒壊を防ぎます。

このように、大引は他の構造材と密接に関係しており、建物の構造全体を理解する上で重要な要素です。建物の構造を理解することは、安全で快適な住まいを実現するための第一歩と言えるでしょう。