静かな住まい:遮音の重要性

不動産の疑問

先生、「遮音性」ってよく聞くんですけど、何のことかよくわかっていないんです。教えてもらえますか?

不動産アドバイザー

いいかい?遮音性とは、簡単に言うと、音をさえぎる力のことを言うんだよ。外の音が家の中に入ってこないようにしたり、家の中の音が外に漏れないようにする力のことを指すんだ。

不動産の疑問

なるほど。家の壁とか窓が音をさえぎるんですね。でも、音をさえぎる力って、どうやって測るんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。音をさえぎる力は「遮音等級」というものであらわされているんだ。等級が高いほど、音をさえぎる力が強いということになるんだよ。

遮音性とは。

建物や家づくりで大事な言葉、「遮音性」について説明します。遮音性とは、空気中を伝わる音や、床や壁などの建物の構造を伝わってくる音をさえぎる性能のことです。 空気中を伝わる音は、窓やドアなどの隙間から入ってくる音を指します。一方、構造を伝わってくる音は、例えば、上の階で人が歩いた時の振動が下の階に響くような音です。 家を選ぶときには、この遮音性の良さを等級で表したものがあるので、参考にしてみましょう。

暮らしの快適さと遮音

静かで落ち着いた環境での暮らしは、誰もが望む理想でしょう。現代社会の喧騒から逃れ、穏やかな時間を過ごせる住まいは、心身の健康を保つ上で欠かせません。快適な暮らしを実現するために、周囲の音を適切に遮断する「遮音」は、大変重要な役割を担っています。

外の騒音、例えば車の走行音や工事の音、近隣の生活音などは、私たちの暮らしに様々な影響を与えます。安眠を妨げられたり、集中力を欠いたり、ストレスを感じたりすることもあるでしょう。遮音性の高い家は、これらの騒音から住人を守り、静かで安らかな生活空間を提供します。窓や壁、床などに適切な遮音対策を施すことで、外部からの騒音を大幅に軽減することができます。家の構造や使用する材料によって遮音性能は大きく変わるため、新築やリフォームの際には、遮音性能に注目することが大切です。

また、遮音はプライバシー保護にも繋がります。家族間の会話や生活音が外部に漏れる心配が少なく、安心して過ごせる空間を作ることができます。楽器の演奏や映画鑑賞なども、周囲に気兼ねすることなく楽しむことができるでしょう。

遮音性の高い家は、集中できる環境を提供します。在宅勤務をする人が増えている現代において、静かな空間は仕事の効率を高める上で重要な要素です。周囲の音に邪魔されることなく、仕事や勉強に集中できる環境は、生産性を向上させ、質の高い時間を生み出します。快適な暮らしは、心身の健康だけでなく、日々の活動の質も向上させてくれるでしょう。だからこそ、住まいにおける遮音は、暮らしの質を向上させるための重要な鍵と言えるのです。

| 遮音のメリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 静かで安らかな生活空間の提供 | 騒音から住人を守り、安眠やリラックスを促進 |

| プライバシー保護 | 家族の会話や生活音が外部に漏れる心配を軽減 |

| 集中できる環境の提供 | 仕事や勉強の効率を高め、生産性を向上 |

| 暮らしの質の向上 | 心身の健康だけでなく、日々の活動の質も向上 |

音の種類と伝わり方

音は私たちの暮らしの中に常に存在し、様々な形で伝わってきます。大きく分けて、空気を媒体として伝わる空気伝搬音と、床や壁、天井などの固体を媒体として伝わる固体伝搬音の二種類があります。

空気伝搬音は、空気を振動させて伝わっていく音です。例えば、人の話し声や楽器の音、テレビやラジオの音などがこれに該当します。これらの音は、空気中を波のように広がり、窓やドアなどの開口部から室内に侵入しやすいため、外部からの騒音問題の原因となることが多いです。また、隣室の話し声なども空気伝搬音として壁を透過して聞こえてくることがあります。

一方、固体伝搬音は、固体を振動させて伝わっていく音です。例えば、上階の足音や物を落とした時の音、電車の振動などがこれに該当します。これらの音は、建物の構造体全体に振動として伝わり、離れた場所でも聞こえることがあります。空気伝搬音と比べて、固体伝搬音は建物の構造に直接影響を与えるため、より対策が難しい場合もあります。床に物を落とした時の音は、まず床に振動を与え、その振動が天井を伝わり、階下の部屋に音として聞こえます。また、排水管を流れる水の音なども固体伝搬音の一種で、配管の振動が壁や床を伝って騒音となることがあります。

このように、音の種類と伝わり方を理解することは、快適な住環境を実現するための第一歩です。それぞれの音の特性を把握することで、より効果的な防音対策を施すことができ、静かで暮らしやすい空間を作ることができます。

| 音の種類 | 伝搬方法 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 空気伝搬音 | 空気を媒体として伝わる | 話し声、楽器の音、テレビの音、ラジオの音 | 窓やドアなどの開口部から室内に侵入しやすい 隣室の話し声が壁を透過して聞こえる |

| 固体伝搬音 | 床、壁、天井などの固体を媒体として伝わる | 上階の足音、物を落とした音、電車の振動、排水管を流れる水の音 | 建物の構造体全体に振動として伝わる 建物の構造に直接影響を与える 離れた場所でも聞こえる |

住宅における遮音等級

住まいを選ぶ上で、静けさを保てるかどうかは大切な要素です。 その静けさを示すのが「遮音等級」です。この等級は、どれくらい音を遮断できるかを示す尺度で、数字が大きいほど、高い遮音性能を持っていることを意味します。

遮音等級には、主に二つの種類があります。一つは「D値」で、これは空気中を伝わる音に対する遮音性能を表します。例えば、話し声やテレビの音、外の車の走行音などがこれにあたります。D値が高いほど、これらの音を効果的に遮断し、静かな室内環境を実現できます。もう一つは「L値」で、これは床への衝撃音に対する遮音性能を表します。例えば、子供が走り回る音や物を落とした音などです。L値が高いほど、階下への騒音の伝わりを抑えることができます。

これらの等級は、日本工業規格(JIS)によって厳密に定められています。新築の戸建て住宅や集合住宅では、この規格を満たすことが義務付けられています。そのため、建物の設計段階から遮音性能に配慮した構造が採用されています。具体的には、壁や床の厚さ、材質、構造などが遮音性能に影響を与えます。例えば、コンクリートの壁は木造の壁よりも遮音性が高い傾向にあります。また、壁の中に吸音材を入れることで、さらに遮音性能を高めることができます。

住まいを探す際には、遮音等級を参考に、ご自身の生活スタイルや周辺環境に合った遮音性能を持つ物件を選ぶことが重要です。静かな環境で快適な暮らしを送るために、遮音等級は見逃せないポイントと言えるでしょう。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 遮音等級 | どれくらい音を遮断できるかを示す尺度。数字が大きいほど、高い遮音性能を持つ。 | – |

| D値 | 空気中を伝わる音に対する遮音性能を表す。 | 話し声、テレビの音、外の車の走行音 |

| L値 | 床への衝撃音に対する遮音性能を表す。 | 子供が走り回る音、物を落とした音 |

| 適用 | 新築の戸建て住宅や集合住宅では、JIS規格を満たすことが義務付けられている。 | – |

| 遮音性能に影響する要素 | 壁や床の厚さ、材質、構造 | コンクリートの壁、吸音材 |

遮音対策の具体例

住まいの快適さを大きく左右する要素の一つに「音」の問題があります。外部からの騒音や、室内で発生する生活音が気になる場合は、適切な遮音対策を施すことで、静かで心地よい空間を実現できます。ここでは、具体的な遮音対策の方法をいくつかご紹介します。

まず、窓から侵入する騒音を軽減するには、窓ガラスを複層ガラスにするのが効果的です。複層ガラスは、2枚のガラスの間に空気層を挟んだ構造で、この空気層が音を遮断する役割を果たします。さらに、窓枠の隙間を埋めるシーリング処理を行うことで、気密性を高め、より高い遮音効果が期待できます。

次に、壁からの音漏れを防ぐには、壁に遮音シートを貼る方法があります。遮音シートは、特殊な素材で作られており、音を吸収したり、反射したりする効果があります。既存の壁に直接貼ることも可能ですし、壁を新たに作る際に、壁の中に組み込むこともできます。壁の遮音性能を高めることで、隣室や外部からの騒音を効果的に遮断できます。

床への対策として、防音マットやカーペットを敷くことが挙げられます。特に集合住宅では、階下への生活音の伝わりが問題になりがちです。防音マットや厚手のカーペットを敷くことで、足音や物の落下音などの衝撃音を吸収し、階下への騒音伝搬を軽減できます。また、床材自体を防音効果の高い素材にすることも有効です。

これらの対策以外にも、ドアの防音性能を高めることも重要です。ドアの隙間を埋めるテープを貼ったり、ドア自体を防音ドアに交換することで、音漏れを大幅に減らすことができます。

それぞれの対策は、音の種類や伝わり方によって効果が異なります。高い遮音効果を得るためには、複数の対策を組み合わせることが重要です。専門の業者に相談することで、住まいの状況に合わせた最適な遮音対策を提案してもらえます。

| 場所 | 対策 |

|---|---|

| 窓 | 複層ガラス、シーリング処理 |

| 壁 | 遮音シート |

| 床 | 防音マット、カーペット、防音効果の高い床材 |

| ドア | 隙間テープ、防音ドア |

| その他 | 複数の対策を組み合わせる、専門業者に相談 |

専門家との相談

静かな暮らしを求めるなら、音に関する専門家に相談することが大切です。専門家とは、建物の構造や音について詳しい建築士や、実際に工事を手がける施工業者などが挙げられます。

音漏れを防ぐには、まず建物の構造を理解することが重要です。木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など、建物の種類によって音の伝わり方が大きく変わるからです。専門家は、それぞれの構造に適した対策を考え、具体的な方法を提案してくれます。

また、住んでいる場所の周りの環境も、音対策を考える上で重要な要素です。交通量の多い道路の近くや、工場が近いなど、周りの状況によって適切な対策は異なってきます。専門家は、周りの環境も考慮に入れて、最適な計画を立ててくれます。

音漏れを防ぐための材料選びも、専門家のアドバイスが役立ちます。壁や床に使う材料には様々な種類があり、それぞれに防音効果が違います。専門家は、予算や目的に合わせて、最適な材料を選んでくれます。また、材料の選び方だけでなく、より効果的な使い方も教えてくれます。

工事の方法も、専門家に相談することで安心です。正しい方法で工事をしないと、せっかく良い材料を使っても効果が十分に発揮されないことがあります。専門家は、確実な施工方法を指導し、工事の仕上がりをチェックすることで、音漏れを防ぎ、快適な住まいづくりをサポートしてくれます。

快適な住環境には、音の問題への適切な対応が欠かせません。専門家への相談は、静かで心地よい暮らしを実現するための、価値ある投資と言えるでしょう。

| 相談相手 | 相談内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 建築士・施工業者 | 建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造)に関する音の伝わり方の違いと対策 | 構造に適した対策 |

| 建築士・施工業者 | 周囲の環境(交通量、工場の有無)に適した対策 | 環境に最適な計画 |

| 建築士・施工業者 | 予算と目的に合わせた防音材料の選定と効果的な使用方法 | 最適な材料選定、効果的な使用 |

| 建築士・施工業者 | 確実な施工方法の指導と工事の仕上がりチェック | 効果的な防音、快適な住まい |

静かな環境の創造

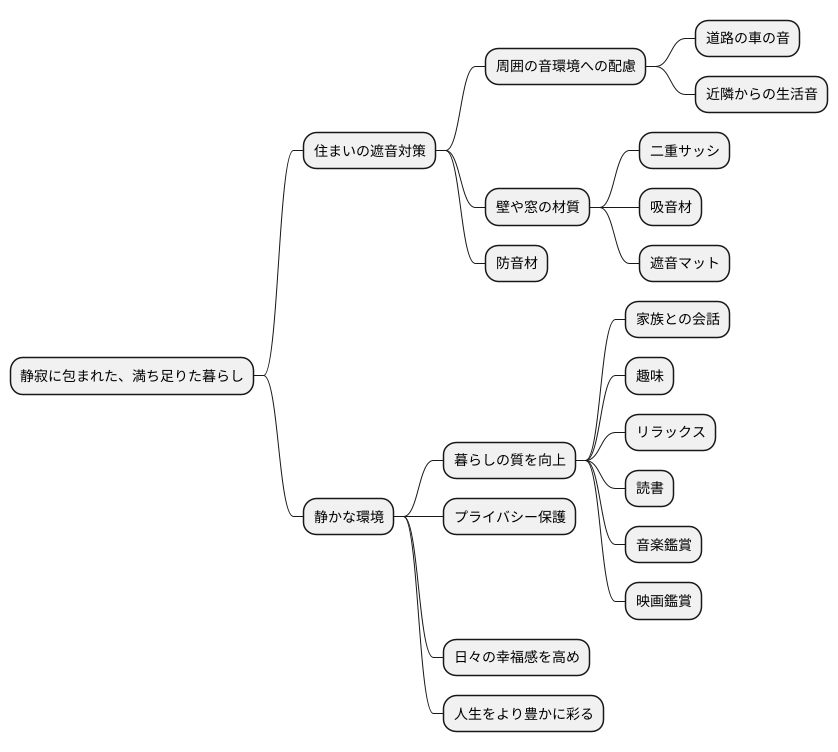

静寂に包まれた、満ち足りた暮らし。それを実現するために、住まいの遮音対策は欠かせません。外の喧騒から切り離された、穏やかな空間は、心身に安らぎをもたらし、日々の疲れを癒す特別な場所となるでしょう。

朝は鳥のさえずりで目を覚まし、昼は柔らかな光の中で読書に耽り、夜は静寂の中で家族と語り合う。そんな理想の暮らしを叶えるには、周囲の音環境への配慮が重要です。道路の車の音や近隣からの生活音など、外部からの騒音は、私たちの暮らしに思わぬストレスを与えがちです。効果的な遮音対策を施すことで、これらの騒音から解放され、心穏やかな日々を送ることができるでしょう。

壁や窓の材質を工夫したり、防音材を導入することで、音の侵入を大幅に軽減できます。窓ガラスを二重サッシにする、壁に吸音材を組み込む、床に遮音マットを敷くなど、様々な方法があります。建物の構造段階から遮音性能を考慮することで、より効果的な対策が可能になります。新築の場合は、設計段階から専門家と相談し、最適な遮音計画を立てることをお勧めします。

静かな環境は、単に音を遮断するだけではありません。暮らしの質を向上させる大切な要素です。静寂の中でこそ、家族との会話に集中でき、趣味に没頭でき、心からリラックスすることができます。読書や音楽鑑賞、映画鑑賞など、静かな環境だからこそ楽しめることがたくさんあります。また、遮音性の高い家は、プライバシー保護の面でも優れています。周囲を気にせず、自分らしく過ごせる空間は、安心感と満足感をもたらしてくれるでしょう。

静かな環境で、心豊かな暮らしを手に入れましょう。それは、日々の幸福感を高め、人生をより豊かに彩るための、大切な投資となるはずです。